¿Iguales e intransferibles? Preferencias

por el sistema de permisos por nacimiento

Equal and Non-transferable Entitlement? Preferences Regarding

the Parental Leave System in Spain

Julia Cañero Ruiz y Danislava Marinova

|

Palabras clave Permiso de maternidad

|

Resumen Ante la ausencia de estudios sobre las preferencias hacia el sistema de permisos por nacimiento en España, la presente investigación, con datos de una encuesta original de 3100 madres y padres recientes, revela una aceptación muy baja (del 10,4 %) del actual sistema de permisos iguales e intransferibles y una brecha de género considerable en las preferencias sobre la distribución de los permisos. En cambio, encontramos amplia aceptación (del 97 %) para la creación de unos nuevos permisos preparto y posparto para proteger la salud de la madre, incluso entre personas que prefieren permisos de igual duración. Además, señalamos incoherencias sistemáticas en las preferencias y deducimos que estas no están cristalizadas, seguramente debido a la ausencia de debate político y social respecto las características y repercusiones del nuevo sistema de permisos por nacimiento. |

|

Key words Maternity Leave

|

Abstract Given the lack of research on preferences regarding the parental leave system in Spain, this study uses data from an original survey of 3100 new mothers and fathers to show that acceptance levels of the current equal, non-transferable parental leave system are very low (10.4 %), and that there is a considerable gender gap in preferences on the distribution of parental leave. In contrast, broad acceptance rates of the creation of a new pre- and post-natal leave to protect the mother’s health were found (97 %), even among those who prefer equal duration of parental leave for both parents. Systematic inconsistencies in preferences were also identified, which lead to the conclusion that these preferences are not yet crystallised, probably due to the absence of political and social debate on the characteristics and implications of the new parental leave system. |

Cómo citar

Cañero Ruiz, Julia; Marinova, Danislava (2025). «¿Iguales e intransferibles? Preferencias por el sistema de permisos por nacimiento». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 190: 63-88. (doi: 10.5477/cis/reis.190.63-88)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Julia Cañero Ruiz: Universidad de Granada | juliacanero@gmail.com

Danislava Marinova: Universitat Autònoma de Barcelona | dani.marinova@uab.cat

doi: 10.5477/cis/reis.190.63-88

Las primeras licencias maternales en Europa tenían como objetivo garantizar la salud y bienestar de la madre y del bebé (Moss, 2018). Recientemente, las licencias parentales han pasado a ser instrumentos para la conciliación laboral y familiar y, especialmente en los últimos años, para la igualdad de género (Meil, Rogero-García y Romero-Balsas, 2020). El actual sistema de permisos por nacimiento en España, basado en la igualdad e intransferibilidad, se enmarca en las políticas de igualdad para aumentar la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados de la primera infancia, su socialización como cuidadores y una distribución más equitativa del trabajo no remunerado (Meil y Escobedo, 2018). Este objetivo de igualdad se ha antepuesto a otros como la conciliación laboral, la salud de la madre y el bienestar infantil. El Real Decreto Ley 6/2019, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación ha cambiado significativamente el significado de estas prestaciones1. Ya no tienen como objetivo explícito la protección de los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres (como el parto, posparto, lactancia materna y puerperio) o de la infancia (necesidad de exterogestación), sino la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados y la igualdad en el mercado laboral.

La reforma de las licencias parentales en España puede definirse como un experimento social debido a su excepcionalidad en términos comparativos, la rapidez de su implementación y la drástica diferencia con la evolución gradual del permiso de paternidad hasta 2017. El permiso de paternidad es excepcional comparativamente por su alta tasa de reembolso (100 %), su larga duración (dieciséis semanas) y su intransferibilidad. Los países europeos con permisos amplios no cuentan con un permiso intransferible tan extenso y remunerado al 100 % para los padres (Merino, 2017; Blum et al., 2023). Sin embargo, el permiso de dieciséis semanas disponible para las madres es escaso comparativamente y tiene una diferencia de treinta y ocho semanas remuneradas menos respecto a la media europea (Escobedo, 2022)2 Ningún otro país de la UE ha optado por la igualación de los permisos como derecho individual no transferible (Meil, Rogero-García y Romero-Balsas, 2020).

La tendencia europea hacia la corresponsabilidad paterna en los cuidados se refleja en la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, que reconoce por primera vez un permiso de paternidad de dos semanas y un permiso parental de cuatro meses (dos intransferibles y remunerados para los padres) para favorecer un reparto equitativo en la pareja. La directiva de 1992, aún vigente, regula un permiso de maternidad de mínimo catorce semanas remuneradas. Combinando ambas directivas, las madres deberían tener un permiso remunerado de mínimo veintidós semanas y los padres de diez, situación que no se refleja en la legislación española actual.

Además de la excepcionalidad de los permisos iguales e intransferibles a nivel comparativo, destaca su ruptura con la evolución gradual de los permisos de paternidad en España hasta 2017. Los padres españoles contaban con tan solo dos días de permiso hasta 2007, y entre 2007 y 2017, con dos semanas. A partir de 2017, el permiso de paternidad creció drásticamente, y en 2021 alcanzó las dieciséis semanas, un cambio del 700 %. Si añadimos a esta rápida ampliación el cambio en la razón de ser de los permisos –de proteger la salud de la madre y del bebé a promover la corresponsabilidad e igualdad en el mercado laboral–, los permisos iguales e intransferibles representan un modelo histórico nuevo. Debido a estos cambios rápidos, es relevante estudiar la aceptación del nuevo sistema de permisos entre madres y padres recientes.

Contexto político de la reforma: Ausencia de debate

y de oposición política

El contexto político de la reforma de los permisos por nacimiento y los posicionamientos de los principales actores políticos puede ser relevante para entender las preferencias por el sistema actual de permisos. Como puntúan Meil et al. (2022), la equiparación de los permisos se realizó en un contexto político excepcional: sin apenas debate social, estudios previos u oposición política. El debate social se ha producido fuera de las instituciones y la mayor parte ha surgido tras la aprobación del Real Decreto Ley 6/2019. Aquí repasamos los principales actores sociales que han impulsado la reforma o se han posicionado al respecto.

La encuesta de fecundidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2018, un año anterior al Real Decreto Ley, es un buen indicador de la opinión pública sobre los permisos: casi un 81 % de mujeres de dieciocho a cincuenta y cinco años piden la ampliación, frente a un 19 % que piden la igualación. Entre los hombres de dieciocho a cincuenta y cinco años, casi un 69 % eligen la ampliación, frente a un 31 % que eligen la igualación de permiso de maternidad y paternidad. El aumento de la duración de los permisos se sitúa como el principal incentivo demandado por las mujeres para tener hijos e hijas, muy por encima de otros como las escuelas infantiles (INE, 2018). Basándonos en estos datos, a un año de la aprobación del Real Decreto Ley, no había una demanda social para la equiparación de los permisos y la gran mayoría de mujeres y de hombres priorizaba la ampliación del permiso de maternidad.

La preferencia por la ampliación del permiso de maternidad incluye las demandas de colectivos de madres y profesionales3 que, sin embargo, fue desatendida, dando forma a una reforma rápida y sin oposición política ni sindical. La medida surgía de partidos de izquierdas, pero no hubo una propuesta alternativa de los partidos conservadores y ni siquiera el partido de extrema derecha, Vox, se opuso a ella (Meil et al., 2022). De hecho, en el año 2012, Convergència i Unió (CiU), un partido conservador, presentaría una proposición de ley sobre este modelo de permisos. En mayo de 2018, Unidos Podemos lanzó una proposición de ley, también con respaldo de todos los grupos. Tan solo ocho meses más tarde, en marzo de 2019, con el PSOE y Unidos Podemos en Gobierno de coalición, el Real Decreto Ley entra en vigor. Desde la oposición, el Partido Popular presentó un recurso contra el hecho de que esta medida se tramitara por la vía de urgencia, pero no contra la medida en sí. En definitiva, destaca la rapidez con que se tramitó la reforma y la ausencia de debate y propuestas alternativas desde los partidos de la oposición.

Este consenso contrasta con otros países que reformaron los permisos tras intensos debates. En la reforma de 2020 en Islandia encontramos, por un lado, argumentos que defendían una mayor cuota para los padres, para fomentar su implicación en el cuidado de la infancia y disminuir la discriminación de las mujeres en el mercado laboral; por otro, argumentos que enfatizan la lactancia materna hasta los doce meses, el riesgo de perder el tiempo de permiso no usado por el padre, la discriminación de las familias monoparentales, la libertad de elección familiar, el apego materno y la ampliación del permiso de maternidad a dos años (Arnalds, Eydal y Gíslason, 2022). La falta de un debate similar en España es sorprendente, dado que la igualación del permiso de paternidad ha supuesto un importante incremento en el gasto público destinado a los hombres (Escobedo, 2022), incremento que se ha visto compensado con una significativa caída de la natalidad que no ha mejorado tras la reforma de los permisos.

Entre los principales actores políticos no institucionales que impulsaron la legislación actual encontramos a la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNa), una asociación que nació en 2005. En 2011, ocho años antes de la aplicación del Real Decreto Ley, se creó dentro de la Comisión de Igualdad una subcomisión para abordar los permisos y la necesidad de igualación, adhiriéndose a la propuesta de esta plataforma de manera parcial (Meil et al., 2022). El actual sistema de permisos es prácticamente idéntico a la demanda original de la PPiiNa, salvo el número de semanas obligatorias después del parto. En la actualidad, piden la reducción de este periodo (de seis a dos semanas) para que los padres puedan cuidar más tiempo en solitario y no de forma simultánea con la madre. Los argumentos centrales de la plataforma han sido que una igualación de los permisos de maternidad y paternidad (un aumento del permiso paterno de forma intransferible) conseguiría una mayor corresponsabilidad de los hombres en los cuidados, así como una disminución de la discriminación laboral que sufren las mujeres. Para esta plataforma era imprescindible que la ampliación estuviera remunerada al 100 %, como finalmente se mantuvo, como incentivo económico para los padres en la utilización de los permisos.

De otro lado, grupos de madres, de lactancia materna y profesionales reclamaban la ampliación del permiso de maternidad mínimo a seis meses (periodo de lactancia materna exclusiva), pero no existía ningún colectivo que se posicionase con una propuesta política alternativa al modelo de la PPiiNa. En el año 2018, un grupo de madres forman PETRA Maternidades Feministas, una asociación a nivel estatal que se posiciona contra el Proyecto de Ley y, posteriormente, contra el Real Decreto Ley. La asociación plantea que el actual modelo de permisos no ha sido fruto de una demanda social, como sí existía por la ampliación del permiso de maternidad. Además, considera que no se contemplan las necesidades de la primera infancia ni los procesos sexuales y reproductivos, como el embarazo, parto, posparto, lactancia materna y puerperio, como periodos que necesitan protección a través de permisos remunerados más amplios para las madres. PETRA Maternidades Feministas demanda la ampliación de los permisos por nacimiento y la transferibilidad de la mayor parte de las semanas, para que se adapten a la situación de cada familia. Además, reclaman la universalidad de todas las prestaciones, pues el acceso a los permisos por nacimiento está sujeto a la situación de alta o asimilada al alta en el momento del parto y a unos periodos mínimos de cotización, dejando a un tercio de las madres y a un cuarto de los padres sin acceso a este derecho (Farré et al., 2024). Entre sus numerosas propuestas políticas, la asociación demanda una prestación universal por menor a cargo; un permiso preparto desde la semana treinta y seis de gestación; y un permiso puerperal, de una duración mínima de ocho semanas tras el parto e independiente del actual permiso por nacimiento, para facilitar la recuperación y la protección de los procesos asociados al nacimiento.

Aunque la mayoría de los estudios sitúan la igualdad e intransferibilidad de los permisos en un sector ligado a la izquierda y al feminismo (relacionando así la ampliación del permiso de maternidad con sectores conservadores), no podemos obviar que este debate se enmarca en un conflicto histórico entre el feminismo de la igualdad y de la diferencia4, que establece una distinción entre la liberación femenina a través del empleo y el acceso al ámbito público o a través del reconocimiento de las diferencias. Además, ha existido históricamente una difícil relación entre el feminismo y la maternidad que ha llevado a considerar, desde algunas corrientes, la maternidad y sus procesos como causa de la opresión de las mujeres, del mantenimiento de los roles tradicionales y del esencialismo (Cañero-Ruiz, 2022). Aunque existe un acuerdo común desde los feminismos sobre la necesidad de hacer frente a la brecha de género en el empleo y a la crisis de cuidados, las soluciones planteadas, principalmente en la etapa de la primera infancia, son divergentes. Tomando como base un feminismo institucional más ligado a la corriente de la igualdad, las políticas públicas de conciliación en nuestro país han priorizado la externalización a través de la gratuidad de escuelas infantiles 0-3 y el fomento de la corresponsabilidad paterna a través de los permisos por nacimiento. De otro lado, un estudio realizado con datos de diversos países (Gribble et al., 2023) ha señalado cómo estas acciones, encaminadas a fomentar la igualdad a través de la reducción del cuidado realizado por las madres y el aumento de cuotas para los padres, no tienen en cuenta los derechos reproductivos y laborales de las madres, ni la salud de la infancia y, por tanto, pueden vulnerar los derechos humanos de las mujeres. Gribble et al. (2023) señala la necesidad de diferenciar entre los cuidados no sexuados (como las tareas domésticas) y sexuados, más relacionados con la primera infancia (como la lactancia materna), y argumenta que estos últimos no se pueden reducir ni delegar del mismo modo. Las asociaciones PPiiNa y PETRA Maternidades Feministas representan estos posicionamientos divergentes y, mientras la primera prioriza la corresponsabilidad y la igualdad en el mercado laboral, la segunda pone mayor énfasis en los derechos de madre y bebé como diada y en la necesidad de dotar de derechos y recursos los cuidados sexuados no delegables y la crianza.

Tomando como base el contexto político (caracterizado por una falta de debate social, estudios previos y oposición política) y la rápida implementación de la reforma, extraemos tres hipótesis sobre las preferencias por el sistema de permisos de nacimiento y su cristalización. En primer lugar, la reforma desatendió la preferencia por unos permisos más largos para la madre, tal y como recoge la encuesta de fecundidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2018. Estudios más recientes corroboran estos resultados y exponen que la mitad de hombres y mujeres consideran demasiado largo el permiso de los padres españoles (Fundación Cepaim, 2023). En su conjunto, estos datos generan expectativas de un bajo nivel de aceptación del sistema actual de permisos iguales e intransferibles (H1). De forma relacionada, postulamos una aceptación mayoritaria por un sistema alternativo de permisos preparto y posparto (H2), que otorgaría mayor tiempo de licencia remunerada a las madres gestantes, sistema que encaja con las preferencias observadas en los datos del INE y de la Fundación Cepaim.

En segundo lugar, la ausencia de debate político en las instituciones públicas, así como la falta de cobertura mediática que hemos expuesto, implican que la opinión pública no ha podido contrastar argumentos a favor y en contra del actual sistema de permisos, ni comparar este sistema con alternativas. A diferencia de países como Islandia, donde se ha llevado a cabo un extenso debate parlamentario previo a la reforma de las licencias parentales, en España el público probablemente no tiene claras las implicaciones laborales y económicas que esta nueva configuración de licencias parentales conlleva para las familias, o tiene percepciones erróneas sobre las consecuencias de la reforma. Este contexto nos lleva a plantear como tercera hipótesis una baja cristalización de las preferencias por el sistema actual de permisos, con posibles incoherencias en los diversos aspectos de la reforma, como la transferibilidad y la igualdad, y el sistema alternativo de permisos preparto y posparto (H3).

Usos, obstáculos y preferencias por los permisos

A continuación, examinamos el uso actual de las excedencias y las reducciones de jornada por cuidado de hijo, ya que ambas buscan ampliar el tiempo de cuidados y, por lo tanto, pueden ser un indicador de las preferencias de madres y padres en relación con la ampliación de los permisos por nacimiento. Basándonos en investigaciones previas, analizamos también los obstáculos laborales y socioeconómicos en el uso de estos permisos, así como factores actitudinales e ideológicos que podrían influir en las preferencias sobre el sistema de permisos por nacimiento.

En primer lugar, los hombres suelen hacer un uso residual de las excedencias y reducciones de jornada por cuidado. En 2023, las excedencias por cuidado de menores no remuneradas representaron un 84 % para las mujeres y un 16 % para los hombres (Seguridad Social, 2024). Asimismo, el 45 % de las madres sin derecho a permiso por nacimiento hicieron uso de un permiso no remunerado, frente al 6 % de los padres (Fundación Cepaim, 2023). En cuanto a las reducciones de jornada, el 92,5 % de las solicitudes fueron presentadas por mujeres (INE, 2022). Aunque la tasa de percepción de las prestaciones de paternidad ha aumentado continuamente, sugiriendo una mayor aceptación del permiso intransferible de paternidad, la tasa de percepción de las prestaciones de maternidad por parte de los padres antes de la equiparación de los permisos (cuando tenían una parte transferible) se mantuvo por debajo del 2 % (Flaquer y Escobedo, 2014), lo que sugiere una escasa demanda de ampliación del permiso de paternidad entre los hombres. A pesar del bajo nivel de uso de la prestación de maternidad por parte de los padres, la mayoría se muestra dispuesta a utilizarla (Escot et al., 2012).

La equiparación de los permisos no ha afectado a la brecha de género en el uso de las excedencias. En 2021 y 2022, un 14,6 % de las madres continuaron utilizando las excedencias (frente al 15,0 % en 2020), en comparación con solo un 1 % de los padres (0,9 % en 2020) (Gorjón y Lizarraga, 2024). Asimismo, el porcentaje total de excedencias no remuneradas por cuidado de menores solicitadas por mujeres aumentó un 10 % en 2023 (Seguridad Social, 2024). Las motivaciones de las madres para acceder en mayor porcentaje a permisos no remunerados suelen incluir la prolongación del tiempo de cuidado en casa y el mantenimiento de la lactancia materna (Baken, 2022). El permiso de maternidad en España no alcanza los seis meses recomendados por la AEP, la OMS y UNICEF para la lactancia materna exclusiva, a pesar de que la reincorporación al empleo es uno de los factores que contribuyen a su abandono debido a la falta de políticas públicas que remuneren la maternidad (Pérez-Escamilla et al., 2023).

En conjunto, el uso continuado de permisos por parte de las madres, incluyendo vacaciones y otros recursos no remunerados para prolongar el tiempo de cuidado en casa, sugiere que muchas madres prefieren extender la permanencia con sus bebés y priorizarían la ampliación del permiso de maternidad antes que la igualación de los permisos. En contraste, las altas tasas de uso del permiso de nacimiento por parte de los padres españoles indican que los hombres probablemente estén más conformes con el actual sistema de permisos igualitarios que las mujeres. Nuestra cuarta hipótesis prevé la existencia de una brecha de género respecto a la preferencia por la igual duración de los permisos (H4)5.

En segundo lugar, la situación laboral y el perfil socioeconómico pueden influir en las preferencias respecto a la transferibilidad de los permisos, ya que la literatura previa vincula estos factores a barreras en su uso. En particular, los trabajadores y trabajadoras autónomas tienen una menor probabilidad de utilizar los permisos (Romero-Balsas, 2012), al igual que las personas trabajadoras por cuenta ajena con contratos temporales o empleadas en el sector privado (Escot, Fernández-Cornejo y Poza, 2014). Datos recientes indican que los sectores con mayor concentración de ocupaciones de bajo nivel educativo presentan una duración media menor de los permisos por nacimiento (Castellanos Serrano et al., 2024; Twamley y Schober, 2019). Escobedo (2022) argumenta que un cierto grado de transferibilidad en los permisos garantizaría la flexibilidad necesaria para que las familias puedan superar estas barreras, siendo especialmente beneficiosa para aquellas con mayor vulnerabilidad económica o precariedad laboral. Estos resultados tienen implicaciones para las preferencias respecto al sistema de permisos. Específicamente, postulamos que madres y padres con un perfil socioeconómico más bajo o una situación laboral más vulnerable preferirán un mayor grado de transferibilidad de los permisos (H5).

Por último, analizamos el impacto de factores actitudinales e ideológicos en las preferencias por el sistema de permisos, dado que la literatura existente ha relacionado las actitudes hacia los roles de género con el uso del permiso de paternidad. Concretamente, las tasas de uso del permiso de paternidad son más altas entre los hombres que expresan actitudes igualitarias hacia la corresponsabilidad en el cuidado (Romero-Balsas, 2012; Brandth et al., 2022; Lammi-Taskula, 2008), y las mismas actitudes también influyen en la probabilidad (menor) de que la madre disfrute de la totalidad del permiso parental, en el caso de permisos más amplios y transferibles (McKay and Doucet, 2010). Además, dado que el Real Decreto fue una iniciativa de partidos de izquierda, en particular de Podemos, que se identifica como feminista, consideramos que las personas que se definen de izquierdas o feministas serán más propensas a preferir el sistema actual de permisos6. Por lo tanto, nuestra última hipótesis plantea que las actitudes igualitarias, la ideología de izquierdas y la identificación con el feminismo están asociadas con una mayor aceptación de los permisos iguales e intransferibles (H6).

Para analizar las preferencias por el sistema de permisos por nacimiento, diseñamos una encuesta que se llevó a cabo en octubre de 20227. La muestra total comprende tres mil cien madres y padres de niños y niñas nacidos/as entre 2018 y 2022, de los cuales una muestra estatal de dos mil setecientos participó en línea a través de la empresa Netquest. Debido a la especificidad y las restricciones de la muestra requerida para este estudio, la empresa no pudo garantizar su representatividad mediante cuotas. Estudios previos indican que las encuestas en línea en general, y el panel de Netquest en particular, presentan un sesgo hacia perfiles con estudios universitarios e ingresos medio-altos (Hernández et al., 2021). Para poder ponderar la muestra de manera válida y garantizar una mayor representatividad, realizamos simultáneamente la misma encuesta a cuatrocientas madres y padres de perfil socioeconómico bajo. Las personas encuestadas en este grupo cumplieron con los siguientes criterios: a) no poseer título universitario y b) residir en un barrio de ingresos bajos en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En este caso, las entrevistas fueron presenciales en parques infantiles del AMB8.

Para analizar las preferencias por el actual sistema de permisos, indagamos sobre dos aspectos clave: la igualdad y la transferibilidad de los permisos. Respecto a la igualdad de los permisos, formulamos la siguiente pregunta: «¿Crees que los permisos por nacimiento deberían ser...? ...de igual duración para madres y padres, como en la actualidad; ...más largos para las madres; ...más largos para los padres». Para identificar las preferencias de transferibilidad de los permisos, planteamos la siguiente pregunta: «¿Consideras que los permisos por nacimiento deberían ser...? ...intransferibles, como en la actualidad, de tal manera que no se pueda ceder el permiso, ni parte de él, al otro progenitor; ...transferibles, de tal manera que los progenitores puedan decidir cómo repartir la totalidad de las semanas de permiso entre ellos; o ...mixtos, con algunas semanas reservadas para cada progenitor y el resto de semanas transferibles entre progenitores».

Además de la transferibilidad y la igualdad del sistema de permisos, solicitamos a las personas encuestadas sus preferencias por dos permisos adicionales, según la propuesta de la asociación PETRA Maternidades Feministas: un permiso preparto y otro posparto. Las preguntas formuladas fueron: «Independientemente del actual permiso por nacimiento y cuidado de menor, ¿estarías a favor de un permiso retribuido... 1) ...para proteger el embarazo durante las últimas cuatro semanas? 2) ...para facilitar la recuperación del parto durante las primeras ocho semanas?» Las personas encuestadas podían responder afirmativa o negativamente a las dos preguntas.

Entre los factores explicativos, incluimos una batería de preguntas estándar extraída de la Encuesta Social Europea sobre roles de género en los cuidados, donde destacan factores como el acuerdo con la capacidad de los padres en los cuidados o la corresponsabilidad, entre otras. Además, preguntamos por actitudes hacia el feminismo: «Respecto al feminismo, ¿te consideras una persona...?». Las respuestas variaron entre «Muy partidaria del feminismo» a «Muy contraria al feminismo» en una escala de uno a cinco. La ideología política está mesurada en una escala de 0, extrema izquierda, a 10, extrema derecha. Además, los análisis incluyen variables de género, edad, nivel educativo e ingresos. Por último, incluimos el año de nacimiento del hijo o hija menor. A continuación, analizamos las preferencias por el sistema de permisos de acuerdo con las hipótesis formuladas.

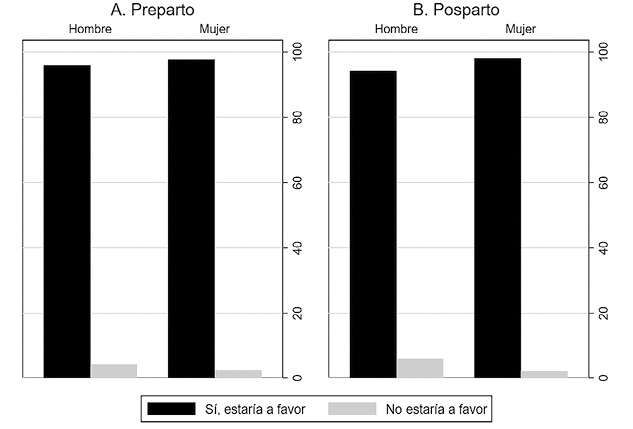

En primer lugar, realizamos un análisis descriptivo de las actitudes hacia los permisos por nacimiento respecto a las preferencias por la igualdad y la transferibilidad de los permisos (H1), el sistema alternativo de permisos preparto y posparto (H2), y la cristalización de esas preferencias (H3). De acuerdo con la primera hipótesis, la tabla 1 revela un bajo nivel de aceptación del sistema actual de permisos: solo el 10,4 % de la muestra total prefiere permisos iguales e intransferibles entre progenitores. En cuanto a los dos aspectos clave del sistema, su intransferibilidad e igual distribución de semanas, los porcentajes en la tabla 1 indican que: 1) la transferibilidad, sea completa o parcial, es la opción preferida por casi el 90 % de la muestra, y 2) la igual distribución de los permisos es la opción preferida por el 51 %, seguida por un permiso más largo para la madre por el 48,2 %. La tabla 1 también proporciona apoyo empírico para la segunda hipótesis. La propuesta alternativa formulada por la asociación PETRA Maternidades Feministas de permisos preparto y posparto para las madres recibe una amplia aceptación del 97 % de los encuestados.

Para analizar la coherencia interna de las preferencias por la igualdad, transferibilidad y el sistema alternativo de permisos preparto y posparto (H3), examinamos la relación entre estas preferencias en las tablas 1 y 2. En la tabla 1, observamos contradicciones internas en las preferencias por los dos aspectos clave del sistema de permisos actual: un 37,9 % de la muestra total prefiere permisos de igual duración, pero transferibles o mixtos, lo que constituye una incoherencia, dado que introducir la transferibilidad permitiría distribuir el permiso de manera desigual. En la tabla 2 (columna A), examinamos los porcentajes de aceptación de un nuevo permiso preparto y la coincidencia con la preferencia por la igualdad de los permisos. Entre las personas que apoyarían este nuevo permiso específico para las madres, solo la mitad expresa una preferencia coherente, es decir, unos permisos más largos para las madres (49,4 %). La mitad de la muestra tiene preferencias contradictorias, expresando al mismo tiempo apoyo a permisos para las madres y a la igualdad de los permisos. La tabla de contingencia entre el permiso posparto y la igualdad presenta resultados muy similares (véase tabla 2, columna B). De estos resultados contradictorios se desprende la débil cristalización de las preferencias por el sistema de permisos, de acuerdo con la tercera hipótesis.

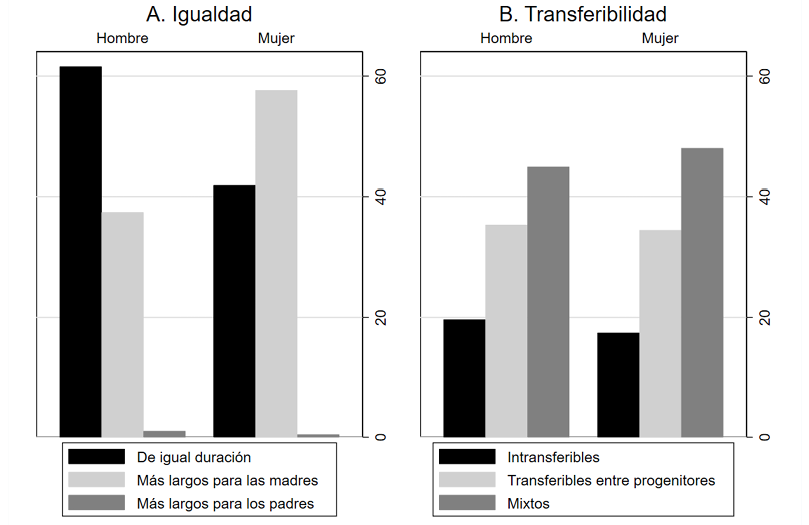

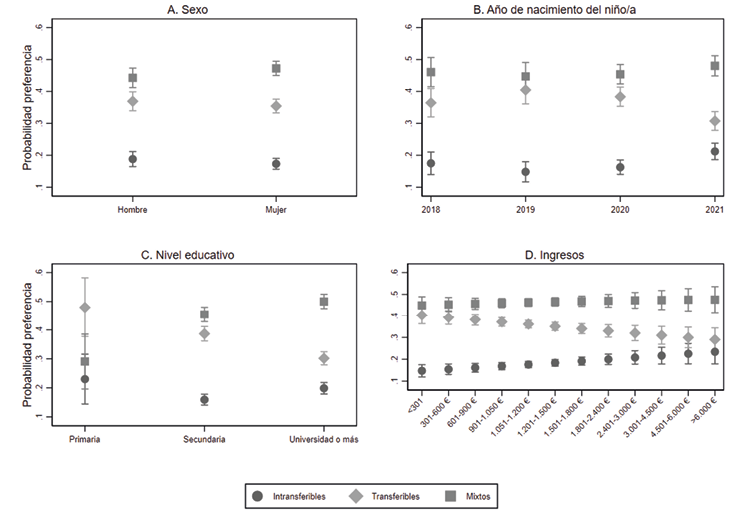

Para analizar la brecha de género en las preferencias (H4), la figura 1 muestra la distribución de preferencias por la igualdad y transferibilidad según el sexo. Como se observa en el panel A, encontramos una diferencia significativa entre madres y padres respecto a las preferencias por la igual distribución de los permisos, pues la mayoría de las madres recientes prefieren permisos más largos para ellas, mientras que la mayoría de los padres encuestados indican una preferencia por permisos de igual duración. El apoyo a permisos más largos para padres es marginal (<5 % en todos los casos). En el panel B, el sistema mixto (modelo común en otros países europeos) es el más deseado, mientras que el sistema actual, de permisos intransferibles, es el menos popular, tanto entre madres como entre padres recientes. En definitiva, el sexo estructura las preferencias respecto a la distribución de los permisos (igual duración o más largos para las madres) pero no la preferencia por la transferibilidad, ofreciendo apoyo parcial para la cuarta hipótesis.

Los resultados descriptivos indican una amplia variación en las preferencias, lo que da pie a estudiar los efectos de los factores socioeconómicos, laborales y actitudinales que las determinan, de acuerdo con las últimas dos hipótesis (H5 y H6). En primera instancia y para analizar las preferencias por la igual distribución de los permisos, ajustamos regresiones logísticas sobre las preferencias por permisos iguales versus permisos más largos para las madres9. La tabla A2 en el Apéndice presenta resultados de tres regresiones logísticas: la primera incluye factores sociodemográficos; la segunda, factores actitudinales; y la tercera, ambos tipos de factores explicativos que permite comparar su incidencia en las preferencias por la igualdad de los permisos. Los factores sociodemográficos no tienen un valor explicativo en las preferencias por la igualdad de los permisos. Respecto al sexo, las madres tienen una probabilidad del 20 % más alta de preferir permisos más largos para ellas (58 % vs 38 % entre los hombres), y este efecto se mantiene incluso cuando controlamos por factores socioeconómicos y actitudinales, indicando, de manera más robusta, una brecha de género en las preferencias (H4).

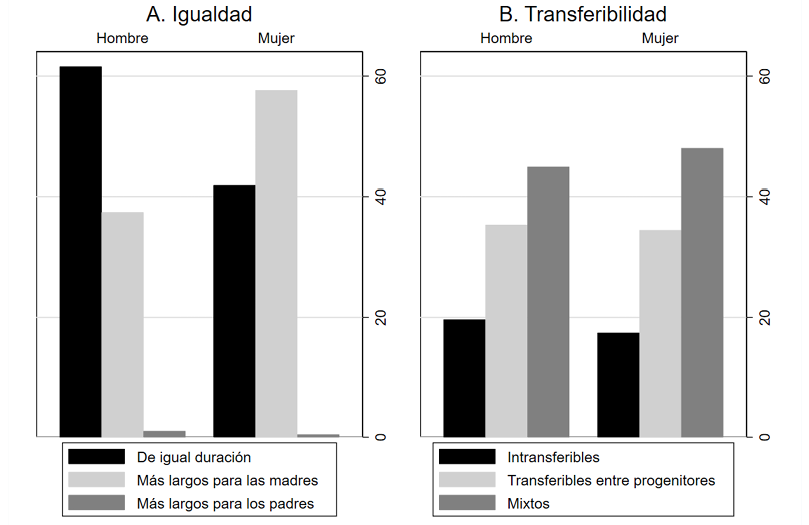

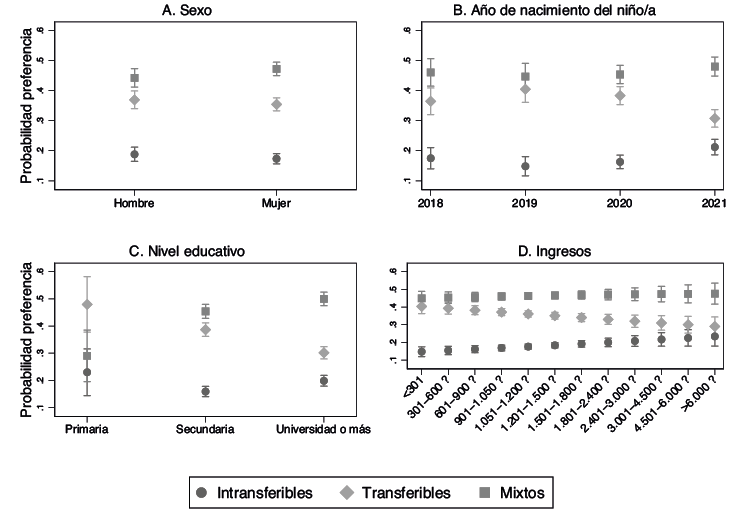

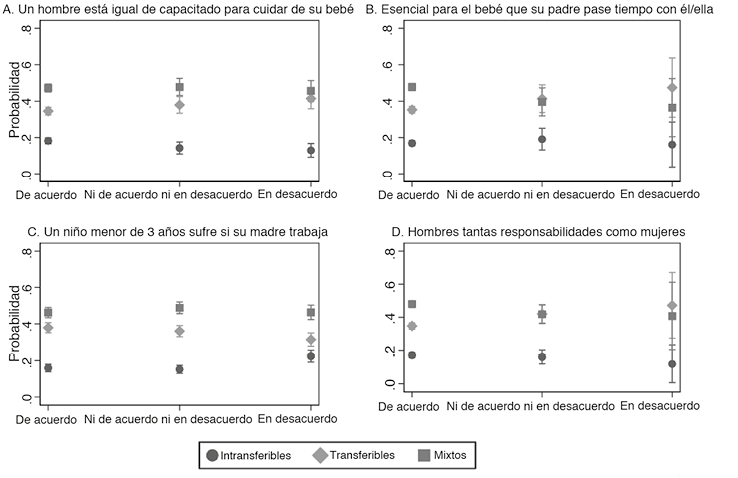

La figura 2 muestra los efectos de las actitudes de género alrededor de la crianza sobre las preferencias por la igualdad de los permisos (efectos estimados a base del modelo 3 de la tabla A2, controlando por diferencias sociodemográficas, ideología política y actitudes hacia el feminismo). Una actitud positiva hacia la capacidad de cuidado de los hombres aumenta en un 30 % la probabilidad de preferir permisos iguales (panel A). Considerar importante que los padres pasen tiempo con sus bebés (panel B) también eleva esta probabilidad, aunque en menor grado: un 18 % (p<0,05). Sin embargo, la actitud hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres (panel D) no tiene un efecto estadísticamente significativo en las preferencias, y eso contradice los estudios previos (Romero-Balsas, 2012; Brandth et al., 2022; Lammi-Taskula, 2008). El nivel educativo tampoco tiene un efecto en las preferencias por la igual distribución de los permisos, a diferencia de los estudios previos sobre el uso de los permisos iguales e intransferibles (Castellano Serrano et al., 2024). Además, y en línea con la tercera hipótesis, destaca que las personas que expresan acuerdo con la frase «un niño o niña menor sufre si su madre trabaja» tienen un 40 % de probabilidad de defender la igual duración de los permisos (panel C). Esto puede suponer una contradicción, ya que el diseño actual de permisos iguales genera una temprana incorporación al empleo de la madre.

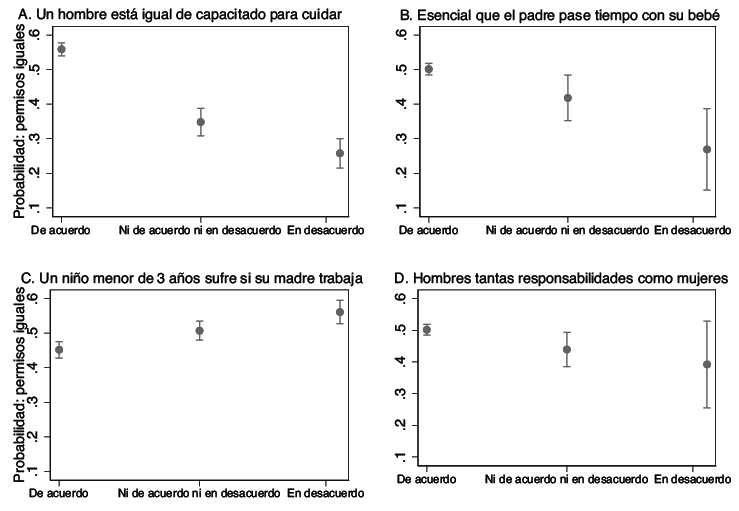

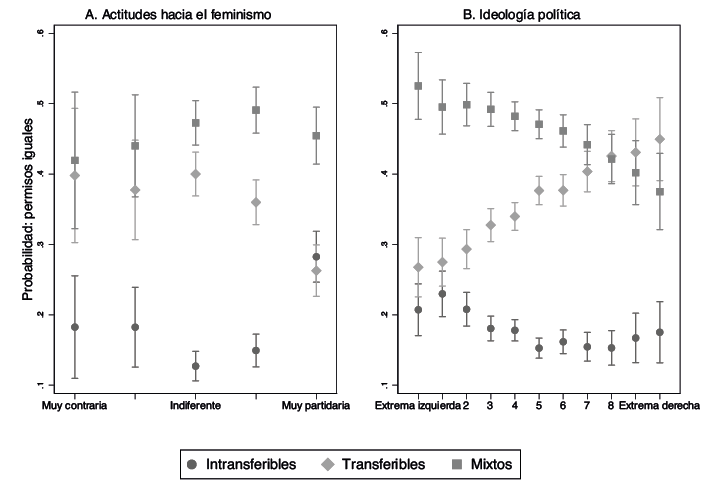

La figura 3 demuestra los efectos de dos factores actitudinales más: las actitudes hacia el feminismo y la ideología política. Tal y como podemos apreciar en el panel A, el feminismo no tiene un efecto claro en las preferencias por la igualdad, posiblemente debido a los posicionamientos contrarios dentro de las diferentes corrientes feministas alrededor del sistema de permisos. El panel B demuestra que el efecto de la ideología política va en la dirección esperada pero su magnitud es relativamente débil: las personas que se identifican con la extrema izquierda tienen una probabilidad del 0,55 de preferir permisos iguales; y las que se identifican con la extrema derecha, del 0,40 (p<0,05). Esta reducida diferencia entre dos polos ideológicos tan extremos puede ser debida a la falta de una clara oposición política por parte de la derecha española respecto a los permisos. En conjunto, respecto a la distribución igual de los permisos, observamos un efecto estadísticamente significativo de los factores actitudinales e ideológicos, especialmente en torno a las actitudes de género y en menor grado en el posicionamiento ideológico (H6). En relación con las actitudes hacia el feminismo, nuestra hipótesis H6 no recibe apoyo empírico.

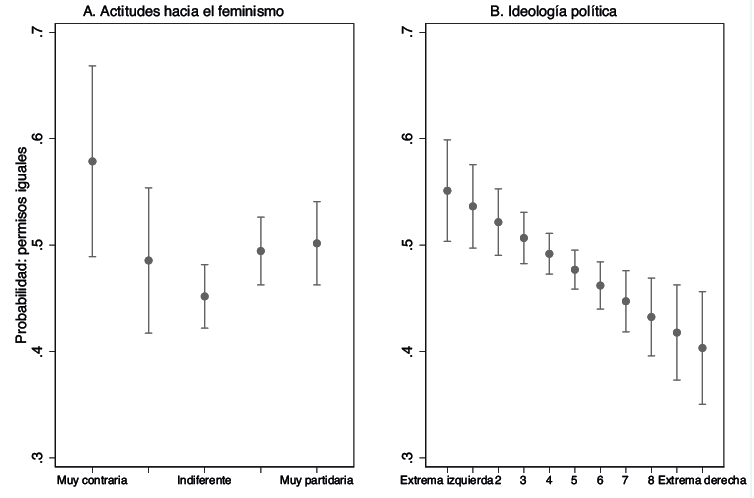

Por último, analizamos las preferencias por la transferibilidad de los permisos utilizando regresiones multinomiales para modelar las preferencias por tres tipos de permisos: intransferibles, transferibles o mixtos. La tabla A3 en el apéndice presenta resultados de tres regresiones multinomiales: la primera incluye factores sociodemográficos; la segunda, factores actitudinales; y la tercera, ambos tipos de factores explicativos. Las distintas probabilidades de preferir cada sistema de permisos están representadas en las figuras 5-6. Primero, y confirmando los análisis descriptivos, observamos una aceptación muy baja de los actuales permisos intransferibles en España, por debajo del 20 %. Los resultados de las regresiones indican, además, que no hay grupos donde esta política sea la preferida. Entre madres y padres de diversos perfiles socioeconómicos e ideológicos, los permisos intransferibles son los menos deseados. En cambio, los permisos mixtos son la opción preferida entre todos los perfiles.

En contraste con las preferencias por la igualdad de los permisos, no observamos diferencias significativas por la transferibilidad entre madres y padres (panel A, figura 4). En cambio, la situación socioeconómica sí influye en las preferencias por la transferibilidad, de acuerdo con H5. Madres y padres de bajos ingresos y bajos niveles educativos prefieren en mayor grado los permisos mixtos, pero muy seguidos de unos permisos completamente transferibles (paneles C y D de la figura 4). A medida que los niveles educativos y adquisitivos suben, también sube, de mediana, la preferencia por permisos intransferibles, aunque no supera el 20 % (p<0,05). En cambio, las preferencias por los permisos mixtos no varían con el nivel de estudios ni de ingresos, y se mantienen como la opción más deseada entre distintos perfiles socioeconómicos. Observando la variación en las preferencias por año de nacimiento del hijo o hija (panel B), los permisos intransferibles han ganado cierta popularidad entre padres y madres de niñas y niños nacidas/os en 2021 (p<0,05), aunque las preferencias por los permisos mixtos continúan siendo mayoritarias. Este resultado tal vez indique que la política ha tenido cierta influencia en las preferencias, haciendo algo más populares el tipo de permisos vigentes. Sin embargo, la reforma no ha modificado la preferencia por los permisos mixtos, que continúa siendo mayoritaria y se mantiene estable10.

Tras un análisis bibliográfico, identificamos una notable ausencia de estudios sobre las preferencias de madres y padres previas al Real Decreto Ley 6/2019, que iguala y blinda como intransferibles los permisos por nacimiento. El presente estudio aporta datos sobre las preferencias de este colectivo afectado tras la implementación de la reforma. Los resultados contradicen las políticas públicas actuales en materia de permisos. Solo el 10,4 % de las personas encuestadas prefieren el sistema de permisos iguales e intransferibles, mientras que el 89,6 % prefiere un sistema diferente, siendo la intransferibilidad la opción menos deseada. Existe una notable brecha de género, ya que las madres suelen preferir permisos más amplios para ellas, a diferencia de los padres. Estos resultados cuestionan si una política supuestamente feminista realmente responde a las necesidades y preferencias de la mayoría de las madres.

En cuanto a los factores explicativos, observamos que la preferencia por la igualdad se relaciona con actitudes sobre la capacidad de cuidado del padre, pero no con la corresponsabilidad, que estos permisos buscan promover. Además, la ideología política y las actitudes feministas no estructuran categóricamente las preferencias. Este resultado cuestiona el aparente consenso dentro del feminismo y la izquierda sobre el modelo actual de permisos y revela que el debate sobre la igualdad e intransferibilidad sigue abierto y con posturas divergentes, un debate que debió haberse producido antes de la aplicación del Real Decreto. También refleja la falta de oposición política, plasmada en las preferencias de las personas votantes de izquierda y derecha.

Nuestros resultados indican que las familias en situación vulnerable solicitan más flexibilidad mediante un aumento de la transferibilidad para poder disfrutar de los permisos por nacimiento. Esta medida podría acompañarse de otras, como la universalidad de los permisos o la remuneración de las excedencias por cuidado, que brindarían un gran apoyo económico a estas familias. Sin embargo, en España no existe una propuesta institucional a nivel estatal para la remuneración de las excedencias por cuidado (Escobedo, 2022), y el sistema actual de permisos no garantiza la flexibilidad ni la universalidad necesarias para las familias más vulnerables.

También observamos incoherencias en las preferencias: la mitad de la muestra indica simultáneamente una preferencia por permisos iguales, pero apoya la ampliación de permisos para las madres mediante permisos preparto y posparto o la preferencia por permisos transferibles o mixtos. Estas incoherencias reflejan una débil cristalización de preferencias debido al contexto en que se aprobó el Real Decreto Ley 6/2019: por la vía de urgencia, sin oposición política ni debate mediático, y con un aparente consenso social, a pesar de la demanda existente de ampliación del permiso de maternidad. Además, las políticas que buscan la neutralidad pueden provocar desigualdad al no considerar las diferencias entre la maternidad biológica y la paternidad, ni la situación sociolaboral de las mujeres respecto a los hombres (Escobedo, 2022).

El amplio apoyo a nuevos permisos para proteger la salud de madre y bebé (preparto y posparto) muestra que el objetivo de igualdad del modelo actual puede no responder a las preferencias expresadas por madres y padres. Existe una relación demostrada entre los permisos laborales y la salud física y mental de la madre (Hewitt, Strazdins y Martin, 2017; Heshmati, Honkaniemi y Juárez, 2023), especialmente para aquellas en situación de precariedad o monoparentalidad (Bütikofer, Riise y Skira, 2021), que debería considerarse en el diseño de estas políticas. Además, un porcentaje significativo de personas encuestadas que elige la igualdad de los permisos muestra preocupación por los efectos de la incorporación de la madre al empleo sobre la salud emocional del bebé, evidenciando cómo una reforma a favor de la igualdad puede haber desatendido las necesidades de la infancia, que debería considerarse como un colectivo afectado por estas políticas (Moss, 2018; Escobedo, 2022; Gribble, 2023).

Nuestros resultados ofrecen información a tener en cuenta para futuras reformas del sistema de permisos en España que respondan a las preferencias de madres y padres, quienes, junto a los y las bebés, son el colectivo más afectado por estas medidas. Los permisos por nacimiento, así como el resto de las políticas públicas de apoyo a la crianza, deberían reformularse a través de un nuevo modelo que responda a las preferencias y necesidades de las familias.

Arnalds, Ásdís A.; Eydal, Guðný B. y Gíslason, Ingólfur V. (2022). “Paid Parental Leave in Iceland: Increasing Gender Equality at Home and on the Labour Market”. En: C. De La Porte; G. B. Eydal; J. Kauko; D. Nohrstedt, P. T Hart y B. S. Tranøy (eds.). Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges (pp. 370-387). Oxford: Oxford University Press.

Blum, Sonja; Dobrotić, Ivana; Kaufman, Gayle; Koslowski, Alison y Moss, Peter (2023). 19th International Review of Leave Policies and Related Research 2023.

Brandth, Berit; Bungum, Brita y Kvande, Elin (2022). “Fathers, Fathering and Parental Leaves”. En: I. Dobrotic; S. Blum, y A. Koslowski (eds.). Research Handbook on Leave Policy (pp. 172-184). Northampton: Edward Elgar Publishing.

Bütikofer, Aline; Riise, Julie y Skira, Meghan M. (2021). «The Impact of Paid Maternity Leave on Maternal Health». American Economic Journal: Economic Policy, 13(1): 67-105.

Cañero Ruiz, Julia (2022). «Feminismo andaluz y maternidades: Una aproximación desde los feminismos decoloniales». Antropología Experimental, 22: 57-78.

Castellanos Serrano, Cristina; Recio Alcaide, Adela; Jiménez, Javier A. y Vega Martínez, Celia (2024). La reforma del sistema de permisos parentales: formas de uso y expectativas de influencia en la corresponsabilidad. Madrid: UNED.

Escobedo, Anna (2022). «Una oportunidad de ampliación y mejora del sistema español de licencias remuneradas parentales y por cuidados familiares». IgualdadES, 7: 611-628.

Escot, Lorenzo; Fernández-Cornejo, Jose A.; Lafuente, Carmen y Poza, Carlos (2012). «Willingness of Spanish Men to Take Maternity Leave. Do Firms’ Strategies for Reconciliation Impinge on This?». Sex Roles, 67: 29-42.

Escot, Lorenzo; Fernández-Cornejo, Jose A. y Poza, Carlos (2014). «Fathers, Use of Childbirth Leave in Spain. The Effects of the 13-day Paternity Leave». Population Research and Policy Review, 33: 419-453.

Farré, Lídia; González, Libertad; Hupkau, Claudia y Ruiz-Valenzuela, Jenifer (2024). «¿Qué sabemos sobre el uso de los permisos de paternidad en España?». Estudios Seguridad Social. Disponible en: https://portaldatos.seg-social.gob.es/estudios/-/study_report/52542 , acceso 1 de agosto de 2024.

Flaquer, Lluís y Escobedo, Anna (2014). «Licencias parentales y política social de la paternidad en España». Cuadernos de Relaciones Laborales, 32 (1): 69-99.

Fundación Cepaim (2023). Estado de las paternidades y cuidados en España. Plan Corresponsables. Madrid: Ministerio de Igualdad.

Gorjón, Lucía y Lizarraga, Imanol (2024). «Family-friendly Policies and Employment Equality: An Analysis of Maternitiy and Paternity Leave Equalization in Spain». ISEAK Working Paper 2024/3.

Gribble, Karleen. D.; Smith, Julie P.; Gammeltoft, Tine; Ulep, Valerie; Van Esterik, Penelope; Craig, Lyn; Pereira-Kotze, Catherine; Chopra, Deepta; Siregar, Adiatma Y. M.; Hajizadeh, Mohammad y Mathisen, Roger (2023). «Breastfeeding and Infant Care as ‘sexed’ Care Work: Reconsideration of the Three Rs to Enable Women’s Rights, Economic Empowerment, Nutrition and Health». Frontiers in Public Health, 11.

Hernández, Enrique; Galais Gonzàlez, Carolina; Rico, Guillem; Muñoz, Jordi; Hierro, María José; Pannico, Roberto; Barbet, Berta; Marinova, Dani y Anduiza Perea, Eva (2021). POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset (Waves 1-6). Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Heshmati, Amy; Honkaniemi, Helena y Juárez, Sol P. (2023). «The Effect of Parental Leave on Parents’ mental Health: a Systematic Review». The Lancet Public Health, 8: 57-75.

Hewitt, Belinda; Strazdins, Lyndall y Martin, Bill (2017). «The Benefits of Paid Maternity Leave for Mothers’ Post-partum Health and Wellbeing: Evidence from an Australian Evaluation». Social Science & Medicine, 182: 97-105.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022). Encuesta de Población Activa (EPA). Disponible en: https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=5497, acceso 1 de agosto de 2024.

Lammi-Taskula, Johanna (2008). «Doing Fatherhood: Understanding the Gendered Use of Parental Leave in Finland». Fathering 6: 133-148.

Li, Qi; Knoester, Chris y Petts, Richard J. (2022). «Attitudes about Paid Parental Leave in the United States». Sociological Focus, 55(1): 48-67.

Meil, Gerardo y Escobedo, Anna (2018). «Igualdad de Género y Permisos Parentales». Revista Española de Sociología, 27(3 Supl.): 9-12.

Meil, Gerardo; Rogero-García, Jesús y Romero-Balsas, Pedro (2020). Los permisos para el cuidado de niños/as: evolución e implicaciones sociales y económicas. En: A. Blanco Martín; A. M. Chueca Sánchez; J. A. López Ruiz y S. Mora Rosado (coords.). Informe España 2020. Madrid: Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Meil, Gerardo; Romero-Balsas, Pedro y Rogero-García, Jesús (2018). «Parental Leave in Spain: Use, Motivations and Implications». RES. Revista Española de Sociología, 27(3): 27-43.

Meil, Gerardo; Wall, Karin; Atalaia, Susana y Escobedo, Anna (2022). Trends towards De-gendering Leave Use in Spain and Portugal. En: I. Dobrotić; S. Blum y A. S. Koslowski (eds.). Research handbook on leave policy: Parenting and social inequalities in a global perspective. Northampton: Edward Elgar Publishing.

McKay, Lindsey y Doucet, Andrea (2010). «Without Taking away Her Leave’: A Canadian Case Study of Couples’ Decisions on Fathers’ Use of Paid Leave». Fathering, 8: 300-320.

Merino, Patricia (2017) Maternidad, igualdad y fraternidad: las madres como sujeto político en las sociedades poslaborales. Madrid: Clave Intelectual.

Moss, Peter (2018). «Parental Leave and Beyond: Some Reflections on 30 Years of International Networking». Revista Española de Sociología, 27(3): 15-25.

Olsson, María I.T.; Grootel, Sanne van; Block, Katharina; Schuster, Carolin; Meeussen, Loes; Van Laar, Colette y Martiny, Sarah E. (2023). «Gender Gap in Parental Leave Intentions: Evidence from 37 Countries». Political psychology, 44(6): 1163-1192.

Pérez-Escamilla, Rafael; Tomori, Cecília; Hernández-Cordero, Sonia; Baker, Phillip; Barros, Aluisio J. D; Bégin, France; Chapman, Donna J.; Grummer-Strawn, Laurence M.; McCoy, David; Menon, Purnima; Ribeiro Neves, Paulo A.; Piwoz, Ellen; Rollins, Nigel; Victora, Cesar G. y Richter, Linda (2023). «Breastfeeding: Crucially important, but Increasingly Challenged in a Market-driven world». The Lancet, 401(10375): 472-485.

Philipp, Marie-Fleur; Büchau, Silke; Schober, Pia S. y Spieß, C. Katharina (2023). «Parental Leave Policies, Usage Consequences, and Changing Normative Beliefs: Evidence From a Survey Experiment». Gender & Society, 37(4): 493-523.

Romero-Balsas, Pedro M. (2012). «Fathers Taking Paternity Leave in Spain: Which Characteristics Foster and Which Hampers the Use of Paternity Leave?». Sociologia E Politiche Sociali, 15(3): 106-131. doi: 10.3280/SP2012-SU3006

Saarikallio-Torp, Miia y Miettinen, Anneli (2021). «Family Leaves for Fathers: Non-users as a Test for Parental Leave Reforms». Journal of European Social Policy, 31(2): 161-174.

Seguridad Social (2024). Revista de la Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Disponible en: https://revista.seg-social.es, acceso 1 de agosto de 2024.

Twamley, Katherine y Schober, Pia (2019). «Shared Parental Leave: Exploring Variations in Attitudes, Eligibility, Knowledge and Take-up Intentions of Expectant Mothers in London». Journal of Social Policy, 48(2): 387-407.

Figura A1. Preferencias por nuevos permisos A. Preparto y B. Posparto, por sexo del progenitor

Figura A3. Determinantes de preferencias por la transferibilidad de los permisos: actitudes hacia el

feminismo e ideología política

Nota: Estimaciones a base del modelo 2 en la tabla A3.

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niñas y niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Tabla A1. Ponderación de la muestra por sexo y nivel educativo

|

En la población |

En la muestra |

|||

|

Mujeres, 25-44 |

Hombres, 25-44 |

Mujeres |

Hombres |

|

|

Educación primaria o menos |

24,2 |

34,5 |

11,4 |

19,7 |

|

Educación secundaria |

23,2 |

24 |

19,5 |

21,7 |

|

Carrera universitaria o más |

52,6 |

41,6 |

69,1 |

58,5 |

Fuente: Estadísticas poblacionales extraídas del Ministerio de Educación. Disponible en: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/epa.html

Tabla A2. Preferencias por permisos iguales: regresión logística

|

(1) |

(2) |

(3) |

|

|

Sociodemográficos |

Actitudinales |

Modelo completo |

|

|

Factores sociodemográficos |

|||

|

Edad |

-0,01+ |

-0,01 |

|

|

(0,01) |

(0,01) |

||

|

Madre |

-0,80*** |

-0,83*** |

|

|

(0,09) |

(0,10) |

||

|

Año de nacimiento (ref. 2018) |

|||

|

2019 |

0,03 |

-0,04 |

|

|

(0,13) |

(0,15) |

||

|

2020 |

0,01 |

0,01 |

|

|

(0,12) |

(0,13) |

||

|

2021 |

0,01 |

0,01 |

|

|

(0,12) |

(0,13) |

||

|

Nivel educativo (ref. Primaria) |

|||

|

Secundaria |

0,25 |

0,15 |

|

|

(0,23) |

(0,27) |

||

|

Estudios universitarios |

0,19 |

0,12 |

|

|

(0,23) |

(0,28) |

||

|

Ingresos (ref. <300€ mensuales) |

|||

|

301-600 € |

-0,43* |

-0,44* |

|

|

(0,19) |

(0,23) |

||

|

601-900 € |

-0,30+ |

-0,29 |

|

|

(0,17) |

(0,20) |

||

|

901-1,050 € |

-0,24 |

-0,26 |

|

|

(0,18) |

(0,20) |

||

|

1,051-1,200 € |

0,12 |

0,26 |

|

|

(0,16) |

(0,18) |

||

|

1,201-1,500 € |

-0,13 |

-0,13 |

|

|

(0,16) |

(0,17) |

||

|

1,501-1,800 € |

-0,17 |

-0,22 |

|

|

(0,17) |

(0,19) |

||

|

1,801-2,400 € |

-0,02 |

-0,07 |

|

|

(0,16) |

(0,18) |

||

|

2,401-3,000 € |

0,04 |

0,03 |

|

|

(0,21) |

(0,23) |

||

|

3,001-4,500 € |

-0,17 |

-0,15 |

|

|

(0,27) |

(0,30) |

||

|

4,501-6,000 € |

0,49 |

0,65 |

|

|

(0,60) |

(0,60) |

||

|

Más de 6,000 € |

-0,87 |

-0,90 |

|

|

(0,63) |

(0,59) |

||

|

Factores actitudinales |

|||

|

Hombre igual de capacitado (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

-0,86*** |

-0,81*** |

|

|

(0,12) |

(0,12) |

||

|

En desacuerdo |

-1,28*** |

-1,33*** |

|

|

(0,14) |

(0,15) |

||

|

Padre esencial para bienestar (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

0,08 |

0,04 |

|

|

(0,17) |

(0,19) |

||

|

En desacuerdo |

-0,40 |

-0,09 |

|

|

(0,37) |

(0,38) |

||

|

Niño sufre si madre trabaja (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

0,15 |

0,13 |

|

|

(0,09) |

(0,10) |

||

|

En desacuerdo |

0,33** |

0,30** |

|

|

(0,10) |

(0,11) |

||

|

Hombres mismas responsabilidades |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

-0,15 |

-0,24+ |

|

|

(0,14) |

(0,15) |

||

|

En desacuerdo |

0,13 |

-0,21 |

|

|

(0,41) |

(0,43) |

||

|

Feminismo (ref. Muy contraria) |

|||

|

Mas bien contraria |

-0,49+ |

-0,49+ |

|

|

(0,26) |

(0,27) |

||

|

Indiferente |

-0,73** |

-0,62** |

|

|

(0,23) |

(0,23) |

||

|

Más bien partidaria |

-0,62** |

-0,42+ |

|

|

(0,23) |

(0,24) |

||

|

Muy partidaria |

-0,71** |

-0,48+ |

|

|

(0,25) |

(0,25) |

||

|

Ideología política |

-0,07*** |

-0,07** |

|

|

(0,02) |

(0,02) |

||

|

Constante |

0,84* |

1,07*** |

1,76*** |

|

(0,38) |

(0,27) |

(0,53) |

|

|

N |

3.097 |

2.869 |

2.854 |

Nota: Datos provenientes de una encuesta original y ponderados por nivel educativo y sexo. Coeficientes de regresión logística y errores estándar entre paréntesis + p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Tabla A3. Preferencias por la transferibilidad de los permisos: Regresión multinomial (referencia: permisos intransferibles)

|

(1) |

(2) |

(3) |

|

|

Sociodemográficos |

Actitudinales |

Modelo completo |

|

|

Transferibles (ref. Intransferibles) |

|||

|

Edad |

0,01 |

-0,00 |

|

|

(0,01) |

(0,01) |

||

|

Año de nacimiento (ref. 2018) |

|||

|

2019 |

0,28 |

0,30 |

|

|

(0,20) |

(0,22) |

||

|

2020 |

0,13 |

0,11 |

|

|

(0,17) |

(0,18) |

||

|

2021 |

-0,35* |

-0,30+ |

|

|

(0,17) |

(0,18) |

||

|

Nivel educativo (ref. Primaria) |

|||

|

Secundaria |

0,28 |

-0,22 |

|

|

(0,28) |

(0,39) |

||

|

Estudios universitarios |

-0,00 |

-0,46 |

|

|

(0,29) |

(0,40) |

||

|

Ingresos (ref. 601-900 € mensuales) |

|||

|

Menos de 300 € |

0,05 |

0,45 |

|

|

(0,25) |

(0,30) |

||

|

301-600 € |

0,13 |

0,21 |

|

|

(0,29) |

(0,34) |

||

|

901-1.050 € |

0,18 |

0,20 |

|

|

(0,27) |

(0,30) |

||

|

1.051-1.200 € |

-0,06 |

-0,12 |

|

|

(0,24) |

(0,26) |

||

|

1.201-1.500 € |

0,01 |

0,07 |

|

|

(0,23) |

(0,25) |

||

|

1.501-1.800 € |

-0,07 |

0,08 |

|

|

(0,25) |

(0,26) |

||

|

1.801-2.400 € |

-0,67** |

-0,53* |

|

|

(0,24) |

(0,25) |

||

|

2.401-3.000 € |

-0,73* |

-0,63* |

|

|

(0,30) |

(0,31) |

||

|

3.001-4.500 € |

-0,69+ |

-0,47 |

|

|

(0,37) |

(0,40) |

||

|

4.501-6.000 € |

0,11 |

0,16 |

|

|

(0,75) |

(0,75) |

||

|

Más de 6.000 € |

1,85+ |

1,88 |

|

|

(1,08) |

(1,15) |

||

|

Mujer |

-0,12 |

-0,05 |

|

|

(0,13) |

(0,14) |

||

|

Factores actitudinales |

|||

|

Hombre igual de capacitado (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

0,26 |

0,26 |

|

|

(0,17) |

(0,17) |

||

|

En desacuerdo |

0,46* |

0,53** |

|

|

(0,20) |

(0,20) |

||

|

Padre esencial para bienestar (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

-0,14 |

-0,12 |

|

|

(0,23) |

(0,24) |

||

|

En desacuerdo |

0,19 |

0,13 |

|

|

(0,50) |

(0,55) |

||

|

Niño sufre si madre trabaja (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

-0,03 |

0,02 |

|

|

(0,14) |

(0,14) |

||

|

En desacuerdo |

-0,48** |

-0,36* |

|

|

(0,15) |

(0,15) |

||

|

Hombres mismas responsabilidades (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

0,21 |

-0,01 |

|

|

(0,19) |

(0,20) |

||

|

En desacuerdo |

0,32 |

0,03 |

|

|

(0,64) |

(0,64) |

||

|

Feminismo (ref. Muy contraria) |

|||

|

Mas bien contraria |

-0,00 |

0,01 |

|

|

(0,36) |

(0,37) |

||

|

Indiferente |

0,46 |

0,44 |

|

|

(0,30) |

(0,31) |

||

|

Más bien partidaria |

0,22 |

0,30 |

|

|

(0,31) |

(0,32) |

||

|

Muy partidaria |

-0,66* |

-0,57+ |

|

|

(0,32) |

(0,33) |

||

|

Ideología política |

0,04 |

0,04 |

|

|

(0,03) |

(0,03) |

||

|

Constante |

0,56 |

0,51 |

0,88 |

|

(0,52) |

(0,35) |

(0,71) |

|

|

Mixtos (ref. Intransferibles) |

|||

|

Edad |

0,01 |

0,00 |

|

|

(0,01) |

(0,01) |

||

|

Año de nacimiento (ref. 2018) |

|||

|

2019 |

0,12 |

0,21 |

|

|

(0,19) |

(0,21) |

||

|

2020 |

0,02 |

0,04 |

|

|

(0,16) |

(0,17) |

||

|

2021 |

-0,19 |

-0,15 |

|

|

(0,16) |

(0,17) |

||

|

Nivel educativo (ref. Primaria) |

|||

|

Secundaria |

0,87** |

0,37 |

|

|

(0,31) |

(0,41) |

||

|

Estudios universitarios |

0,84** |

0,36 |

|

|

(0,31) |

(0,42) |

||

|

Ingresos (ref. 601-900 € mensuales) |

0,01 |

0,44 |

|

|

Menos de 300 € |

(0,25) |

(0,29) |

|

|

301-600 € |

-0,11 |

0,12 |

|

|

(0,29) |

(0,33) |

||

|

901-1.050 € |

0,07 |

0,19 |

|

|

(0,27) |

(0,29) |

||

|

1.051-1.200 € |

0,07 |

0,08 |

|

|

(0,23) |

(0,25) |

||

|

1.201-1.500 € |

0,04 |

0,08 |

|

|

(0,22) |

(0,24) |

||

|

1.501-1.800 € |

-0,00 |

0,14 |

|

|

(0,23) |

(0,25) |

||

|

1.801-2.400 € |

-0,31 |

-0,17 |

|

|

(0,22) |

(0,24) |

||

|

2.401-3.000 € |

-0,38 |

-0,28 |

|

|

(0,27) |

(0,29) |

||

|

3.001-4.500 € |

-0,53 |

-0,27 |

|

|

(0,33) |

(0,36) |

||

|

4.501-6.000 € |

-0,20 |

-0,01 |

|

|

(0,72) |

(0,74) |

||

|

Más de 6.000 € |

0,59 |

0,72 |

|

|

(1,27) |

(1,28) |

||

|

Mujer |

0,08 |

0,09 |

|

|

(0,12) |

(0,13) |

||

|

Factores actitudinales |

|||

|

Hombre igual de capacitado (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

0,24 |

0,24 |

|

|

(0,16) |

(0,17) |

||

|

En desacuerdo |

0,33+ |

0,34+ |

|

|

(0,20) |

(0,20) |

||

|

Padre esencial para bienestar (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

-0,40+ |

-0,39+ |

|

|

(0,23) |

(0,24) |

||

|

En desacuerdo |

-0,31 |

-0,31 |

|

|

(0,52) |

(0,54) |

||

|

Niño sufre si madre trabaja (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

0,10 |

0,13 |

|

|

(0,13) |

(0,13) |

||

|

En desacuerdo |

-0,27+ |

-0,23+ |

|

|

(0,14) |

(0,14) |

||

|

Hombres mismas responsabilidades (ref. De acuerdo) |

|||

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

-0,14 |

-0,17 |

|

|

(0,18) |

(0,20) |

||

|

En desacuerdo |

0,28 |

0,09 |

|

|

(0,67) |

(0,66) |

||

|

Feminismo (ref. Muy contraria) |

|||

|

Mas bien contraria |

0,04 |

0,00 |

|

|

(0,35) |

(0,35) |

||

|

Indiferente |

0,42 |

0,36 |

|

|

(0,30) |

(0,30) |

||

|

Más bien partidaria |

0,25 |

0,19 |

|

|

(0,30) |

(0,31) |

||

|

Muy partidaria |

-0,48 |

-0,57+ |

|

|

(0,31) |

(0,32) |

||

|

Ideología política |

-0,04 |

-0,04 |

|

|

(0,03) |

(0,03) |

||

|

Constante |

-0,15 |

1,09** |

0,70 |

|

(0,52) |

(0,33) |

(0,68) |

|

|

N |

3.102 |

2.880 |

2.866 |

Nota: Datos provenientes de una encuesta original y ponderados por nivel educativo y sexo. Coeficientes de regresión multinomial y errores estándar entre paréntesis + p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

1 Este cambio se refleja en la terminología: los permisos de maternidad y paternidad se renombraron como permisos por nacimiento y cuidado del menor; el permiso de lactancia se convirtió en permiso para el cuidado del lactante, y se añadió la prestación ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.

2 Otros países europeos cuentan con licencias de maternidad independientes seguidas por permisos parentales remunerados y parcialmente transferibles, en línea con las directivas europeas vigentes. De esta forma, la licencia de maternidad se plantea para proteger la salud materno-infantil y se fomenta la corresponsabilidad paterna mediante las cuotas intransferibles del permiso parental o bonificaciones (Saarikallio-Torp y Miettinen, 2021). En países como Suecia, solo hay permisos parentales amplios y parcialmente transferibles.

3 La reforma de los permisos ignoró las demandas de ampliación del permiso de maternidad de colectivos de madres, lactancia materna y crianza, y profesionales de salud. Desde 1999, el Colectivo La Leche de Sevilla ha pedido esta ampliación. En 2004, Vía Láctea de Zaragoza realizó concentraciones pidiendo seis meses de permiso de maternidad y uno de paternidad. En 2007 tuvo lugar una Iniciativa Legislativa Popular, iniciada por sanitarias de Fuensalida (Toledo) y apoyada por grupos de apoyo a la lactancia materna, aunque no logró las firmas necesarias. FEDALMA también ha solicitado la ampliación del permiso de maternidad a seis meses, idealmente doce.

4 Además de otras corrientes que también se encuentran en el debate, como el ecofeminismo.

5 Esta expectativa coincide con estudios de otros países (Gribble et al., 2023; Philipp et al., 2023; Li, Knoester y Petts, 2022; Olsson et al., 2023).

6 Esta expectativa concuerda con estudios previos que relacionan el conservadurismo ideológico con una menor demanda para los permisos parentales (Li, Knoester y Petts, 2022).

7 La encuesta fue financiada en el marco del proyecto «¿Bajas de paternidad más largas, mercados laborales más justos? Evidencia de la reforma del permiso de paternidad en 2021 en España FAIRLEAVE» (Proyecto I+D+i 2020 «Generación de Conocimiento» PID2020-119226GA-I00, IP: Marinova). La encuesta fue aprobada por la Comisión de Ética en la Experimentación Animal y Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona en mayo de 2022.

8 Además de las características socioeconómicas, encontramos dificultades para obtener una muestra equilibrada por sexo. Solo el 35 % de los encuestados en línea fueron varones. Este porcentaje fue aún más bajo en las entrevistas presenciales, alcanzando solo el 28 %, a pesar de haber priorizado el acercamiento a hombres en los parques infantiles. Los resultados de todos los modelos de regresión presentados a continuación están ponderados por nivel educativo y sexo, según estadísticas oficiales (véase tabla A1 en el apéndice).

9 Solo veinte personas escogieron la opción «más largos para los padres». Excluimos estas respuestas por falta de poder estadístico.

10 Análisis adicionales en el apéndice muestran la relación entre las actitudes de género, feministas y la ideología política, por un lado, y las preferencias por la transferibilidad de los permisos, por otro lado (figuras A2-3). Mientras las actitudes de género alrededor de la crianza y el feminismo no estructuran de manera clara las preferencias por el sistema de permisos, las personas de ideología conservadora prefieren en mayor grado la transferibilidad completa (con probabilidad del 40 %), seguido por el sistema mixto. En la ideología de izquierdas los permisos intransferibles serían la opción menos deseada, incluso por debajo de los permisos completamente transferibles, situándose los mixtos como la primera opción con una amplia diferencia (por encima del 50 %). En definitiva, vemos cómo entre todos los perfiles ideológicos, los permisos actuales intransferibles se mantienen como los menos deseados, y no observamos diferencias estadísticamente significativas entre la izquierda y la derecha en las preferencias por este sistema.

Tabla 1. Preferencias por la igualdad y transferibilidad de los permisos

|

Transferibilidad |

Igualdad |

|||

|

Más largo para la madre |

De igual duración |

Más largo para el padre |

Total |

|

|

Intransferibles |

229 (7,6 %) |

343 (10,4 %) |

1 (0,1 %) |

573 (18,0 %) |

|

Transferibles |

602 (20,0 %) |

479 (15,7 %) |

11 (0,4 %) |

1.092 (36,0 %) |

|

Mixtos |

766 (23,5 %) |

703 (22,2 %) |

8 (0,4 %) |

1.477 (46 %) |

|

Total |

1.597 (48,2 %) |

1.525 (51,0 %) |

20 (0,8 %) |

3.142 |

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Figura 1. Preferencias por la A. Igualdad y la B. Transferibilidad de los permisos, por sexo

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Tabla 2. Preferencias por nuevos permisos A. Preparto y B. Posparto, y preferencias por la igualdad

|

Igualdad |

Permiso para proteger el embarazo |

Permiso para facilitar |

||

|

Sí |

No |

Sí |

No |

|

|

De igual duración |

1.489 (47,2 %) |

38 (1,1 %) |

1.475 (47,1 %) |

47 (1,3 %) |

|

Más largos para las madres |

1.546 (49,4 %) |

52 (1,6 %) |

1.531 (49,3 %) |

54 (1,6 %) |

|

Más largos para los padres |

18 (0,7 %) |

2 (0,1 %) |

18 (0,01 %) |

2 (0,01 %) |

|

Total |

3.053 (97,3 %) |

92 (2,75 %) |

3.024 (97,1 %) |

103 (2,93 %) |

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Figura 2. Determinantes de preferencias por la igualdad de los permisos: actitudes de género alrededor de la crianza

Nota: Probabilidades predichas elaboradas a base del modelo 3 en la tabla A2.

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Figura 3. Determinantes de preferencias por la igualdad de los permisos: actitudes hacia el feminismo

e ideología política

Nota: Probabilidades predichas elaboradas a base del modelo 3 en la tabla A2.

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Figura 4. Determinantes de preferencias por la transferibilidad de los permisos: Factores sociodemográficos

Nota: Probabilidades predichas elaboradas a base de los modelos 1 en la tabla A3.

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

RECEPCIÓN: 07/03/2024

REVISIÓN: 28/06/2024

ACEPTACIÓN: 11/10/2024

Nota: Datos procedentes de una encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Figura A2. Determinantes de preferencias por la transferibilidad de los permisos: actitudes de género alrededor de la crianza

Nota: Estimaciones a base del modelo 2 presentado en la tabla A2.

Fuente: Elaboración propia a base de datos procedentes de encuesta original a madres y padres de niños nacidos entre 2018 y 2021. N=3100.

Tabla A2. Preferencias por permisos iguales: regresión logística (Continuación)

Tabla A3. Preferencias por la transferibilidad de los permisos: Regresión multinomial (referencia: permisos intransferibles) (Continuación)

Tabla A3. Preferencias por la transferibilidad de los permisos: Regresión multinomial (referencia: permisos intransferibles) (Continuación)

Tabla A3. Preferencias por la transferibilidad de los permisos: Regresión multinomial (referencia: permisos intransferibles) (Continuación)