La pluralidad de hábitos de consumo

de información en las redes sociales digitales. ¿Todos los agentes polarizan por igual?

The Plurality of Information Consumption Habits on Digital Social Networks. Are All Media Agents Equally Polarising?

Pedro Vivo Filardi y José Manuel Robles Morales

|

Palabras clave Cámaras de eco

|

Resumen Diversos estudios señalan la proliferación de canales de información en la sociedad digital. Las teorías de la exposición selectiva y las cámaras de eco en las redes sociales caracterizan algunas dinámicas que surgen en estos nuevos entornos informacionales. En esta investigación se han estudiado las preferencias de exposición informativa de una muestra de usuarios politizados en la red social Twitter. La variable de interés es los distintos agentes presentes en el entorno informativo, que van desde los medios tradicionales hasta los nuevos líderes de opinión (influencers). Los resultados revelan una fuerte polarización partidista, principalmente en torno al eje izquierda-derecha. También se ha observado que los nuevos agentes digitales tienen audiencias más polarizadas que los tradicionales, lo que podría ser un incentivo para adoptar posiciones políticas más radicales. |

|

Key words Echo Chambers

|

Abstract Various studies have noted the proliferation of information channels in the digital society. Theories of selective exposure and echo chambers on social networks characterise some of the dynamics that have emerged in these new information environments. This research examined the information exposure preferences of a sample of politicised users on the social network Twitter. The variable of interest was the different agents in the information landscape, ranging from traditional media to new opinion leaders (“influencers”). The results revealed the existence of strong partisan polarisation, mainly along the left-right axis. It was also observed that new digital agents had more polarised audiences than traditional ones, which could be an incentive for adopting more radical political positions. |

Cómo citar

Vivo Filardi, Pedro; Robles Morales, José Manuel (2025). «La pluralidad de hábitos de consumo de información en las redes sociales digitales. ¿Todos los agentes polarizan por igual?». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 191: 113-128. (doi: 10.5477/cis/reis.191.113-128)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Pedro Vivo Filardi: Universidad Complutense de Madrid | pedroviv@ucm.es

José Manuel Robles Morales: Universidad Complutense de Madrid | jmrobles@ucm.es

Desde la aparición de la televisión por cable, las consecuencias políticas del aumento de la disponibilidad y variedad de fuentes de opinión e información han sido objeto de estudio (Hopkins y Ladd, 2013; Webster, 2005). Fenómenos como la fragmentación o polarización de las audiencias son el resultado de una tendencia hacia contenidos cada vez más personalizados. Desde la perspectiva del consumidor, este aumento de opciones dio lugar al estudio de los procesos psicosociales de exposición o consumo selectivo (Stroud, 2017). Se observó que los individuos muestran una preferencia por el contenido que está en línea con sus creencias ya establecidas o las confirma. Además, la concentración de las audiencias en torno a grupos de canales definidos políticamente también podría implicar, además de la preferencia partidista, evitar todo lo que no coincida con su forma de pensar. La posibilidad mencionada es la que ha suscitado mayor preocupación, ya que este supuesto aislamiento pondría en entredicho algunos de los principios del diálogo que se habían establecido como ideales democráticos décadas antes (Habermas, 1991).

Vinculadas a los estudios sobre la polarización política, las teorías de la exposición selectiva encontraron que Internet es un espacio único en el que explorar más a fondo la relación entre el comportamiento político y la exposición a una oferta de información cada vez más variada (Garrett, 2009). Ejemplos de estas nuevas posibilidades fue el auge de los blogs de carácter político, en los que se observa una clara polarización política (Adámica y Mirada, 2005). Por lo tanto, la ausencia de relaciones entre las personas que participan en los diferentes espacios de discusión ha llevado a hablar de auténticos guetos virtuales (Johnson, Bichard y Zhang, 2009). El concepto de Ciberbalcanización está, así, en auge, especialmente en el contexto de las redes sociales. Los individuos tienden a organizarse en comunidades políticas opuestas, respondiendo solo a opiniones e información que no desafían sus puntos de vista, los contactos intergrupales son escasos y, si los hay, se caracterizan por un espíritu antidemocrático (Sunstein, 2018). Incluso durante la era de la hiperconectividad, los ciudadanos tienen la capacidad de filtrar y seleccionar los mensajes, las personas o el contenido con los que desean interactuar, construyendo activamente una esfera pública personal (Luz, 2014). Si estas esferas son o no burbujas ideológicas es uno de los debates de nuestro tiempo (Pariser, 2012). Específicamente, dentro del ámbito de los estudios de comunicación política, la metáfora de las «cámaras de eco» se ha empleado para dar cuenta del proceso de refuerzo y amplificación de las creencias de partida de los ciudadanos.

A partir de este diagnóstico, en este artículo introducimos la «estructura y composición» del espacio de comunicación digital como variable de estudio. Es decir, nos centramos en los diferentes medios y agentes que lideran la comunicación social y política, desde la tradicional hasta la emergente. El estudio de este conglomerado de actores, conocido como «entorno de la información», permitirá profundizar en los procesos de fragmentación y polarización de las audiencias, introduciendo un elemento diferencial en el estudio de la exposición a la información. Para ello, nuestra investigación se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, revisaremos la discusión teórica en torno a los conceptos de exposición selectiva, cámaras de eco y polarización. A continuación, pasaremos a revisar las características del ecosistema mediático y de los agentes de comunicación en las redes sociales, tomando en consideración las potencialidades, transformaciones y desafíos a los que ha dado lugar la incursión de los espacios digitales. Por último, examinaremos la polarización de la exposición a estos agentes en un estudio de caso en Twitter.

Gestión de la abundancia: content curation en redes sociales

Nuestra capacidad de elección es un aspecto clave de la caracterización de la digitalización. En las últimas décadas, nuestras opciones de acceso a la información han crecido exponencialmente. Si bien esta transformación mediática ha sido celebrada con optimismo, también se han emitido advertencias sobre los riesgos involucrados: la elección individual podría implicar mecanismos que, en última instancia, alejarían a los ciudadanos de las dinámicas de deliberación (Aelst et al., 2017). A partir de los estudios pioneros como los emprendidos por Klapper (1960), el análisis de los medios de comunicación ya no surge únicamente de los efectos de masas, sino de ciertos fundamentos microsociológicos como las predisposiciones individuales, los sesgos psicológicos, las teorías de la decisión, el estudio de la racionalidad o las normas grupales. Es precisamente este cambio hacia la investigación centrada en el individuo lo que se ha visto exacerbado por la importancia de las motivaciones individuales en el contexto del drástico aumento de las oportunidades de elección de contenidos digitales (Prior, 2005). Por lo tanto, desde el enfoque de la content curation, el individuo es visto como un gestor de los diversos flujos de información que los intersectan; eligen y refuerzan contenidos específicos, bloquean, censuran o descartan otros (Thorson y Wells, 2016). Esta «gestión de la abundancia» no es un ejercicio libre e independiente de la elección entre opciones igualmente probables, sino que, como ocurre con todas las acciones, está sujeta a mecanismos sociales y psicológicos y a restricciones estructurales. Así, el fenómeno de la exposición selectiva (Stroud, 2017) ha estudiado la tendencia a consumir contenidos relacionados, entre otras cuestiones, con las preferencias previas de los agentes.

Exposición selectiva y evitación

En cuanto a la exposición selectiva, se han sugerido, como mecanismo explicativo, la reducción del estrés que supone la exposición a conflictos cognitivos (Festinger, 1957), la atribución de credibilidad o la tendencia a confiar en información que está más en línea con nuestras creencias (Metzger, Hartsell, Flanagin, 2020), etc. Esta predisposición a seleccionar sistemáticamente contenidos que refuercen las creencias preexistentes, sea cual sea la causa o el fundamento, nos interesa solo en la medida en que, bajo ciertas condiciones, puede generar consecuencias adicionales potencialmente dañinas como, por ejemplo, la polarización. Como fenómeno individual, la exposición selectiva, ya sea considerada desde la base de las teorías de los sesgos psicológicos o desde la heurística de la decisión, puede entenderse como un hecho perfectamente esperado e interpretable. No es de extrañar que se hayan encontrado pruebas de su existencia en diferentes y varios casos de estudio (Gentzkow y Shapiro, 2011; Peterson, Goel e Iyengar 2021; Stroud, 2008). Sin embargo, algunas interpretaciones de esta teoría están aún abiertas al debate. Si bien la exposición selectiva implica un sesgo informacional, no podemos inferir de ello la ausencia de otras prácticas comunicativas que incluyan fuentes alternativas, aunque sean menos comunes.

Esta no es una cuestión baladí, ya que la falta de exposición a fuentes alternativas es el principal problema a tener en cuenta en contextos de comunicación democrática (Mutz, 2002). De hecho, se ha argumentado que el acceso a la información selectiva se ha sobredimensionado y que, en la práctica, muchos usuarios no evitan la información discordante, a pesar de que, en general, optan por los medios más relacionados con sus ideas de partida (Garrett, 2009; Garrett, Carnahan y Lynch, 2013).

Sin embargo, algunas de las limitaciones de los estudios de exposición selectiva en el contexto de nuestra investigación están relacionadas con el ámbito de aplicación. En cuanto a las redes sociales, nuestro objeto de estudio, los patrones de exposición se alejan del escenario tradicional del consumidor de televisión o radio. Dentro de estos espacios virtuales, el consumo de información es, en parte, una experiencia comunitaria y está condicionado por los lazos que se crean y se deshacen. El enfoque de redes sociales permite enfatizar cómo la circulación y el acceso a la información y a las opiniones de diferentes agentes se ve modulado por la pertenencia a comunidades que, a menudo, están formadas por vínculos basados en la homofilia (McPherson, Smith-Lovin y Cook, 2001). Así, en las redes sociales, la propia exposición a la información es inseparable de la conexión y desconexión con otros usuarios. Esta dimensión comunitaria de exposición adquiere relevancia política cuando la asortatividad, en cuanto a la formación de vínculos, está condicionada por procesos de polarización afectiva y situaciones de conflicto entre grupos.

Sin embargo, esta posibilidad de las redes sociales en cuanto a la generación de cámaras de eco o comunidades desconectadas también podría verse matizada por otro fenómeno reticular, los llamados lazos débiles y su capacidad para difundir información a través de las plataformas de redes sociales (Granovetter, 1973). Por lo tanto, se podría distinguir entre exposición selectiva y forzada (Dahlgren, 2022), siendo esta última efecto de la conformación y el flujo de información entre comunidades.

Cámaras de eco de las redes sociales

En relación con el concepto de «cámaras de eco», a pesar de los desafíos en cuanto a su conceptualización y medición, algunos autores han señalado su importante papel en las plataformas de redes sociales (Spohr, 2017). Se ha observado, además, que los debates mediados digitalmente presentan sesgos significativos en cuanto a la difusión de la información entre comunidades (Cinelli et al., 2021). La intensidad de este fenómeno en Twitter depende de la naturaleza del debate pero, en general, se puede observar un sesgo partidista en lo que respecta a la difusión tanto de la opinión como de la información (Barberá et al., 2015). Incluso en redes sociales como Instagram, que en principio está menos politizada que Twitter o Facebook, se ha observado el fenómeno de la evitación selectiva generalizada de los líderes políticos rivales (Parmelee y Roman, 2020). También se ha destacado la presencia de las cámaras de eco en las controversias científicas (Quattrociocchi, Scala y Sunstein, 2016; Williams et al., 2015).

En cuanto a la medición de las cámaras de eco, existe una amplia gama de metodologías y enfoques que, en última instancia, influyen en el diagnóstico. Se ha demostrado cómo la investigación con datos de encuestas no respalda la existencia de cámaras de eco. Mientras, la mayoría de los estudios sobre comportamientos digitales dan cuenta de este tipo de procesos de fragmentación y polarización (Terren y Borge-Bravo, 2021).

Según este segundo enfoque metodológico, las redes de interacción se utilizan a menudo como un medio para evaluar el nivel de agrupamiento y la ausencia de lazos entre diferentes comunidades (Aragón et al., 2013; Valle y Bravo, 2018; Grömping, 2014). Así, algunas investigaciones han relativizado la importancia de estas cámaras de eco (Conover et al., 2012). Los autores demuestran que, a pesar de la polarización observada en la red de retweets en Twitter, los individuos están relativamente expuestos a otros puntos de vista. Del mismo modo, algunos investigadores sugieren que, a pesar de que se observe una estructura bipolar, los polos de los debates públicos estudiados están, aun así, sustancialmente conectados (Bruns, 2017; Weeks, Ksiazek y Holbert, 2016). Por último, se han empleado redes duplicadas para mostrar la superposición entre comunidades (Dokuka et al., 2018). En línea con lo señalado en el anterior apartado, las críticas al concepto de cámara de eco desde la perspectiva del análisis de redes sociales apuntan al papel de los lazos débiles y los puentes entre las comunidades (Bakshy, Messing y Adamic, 2015; Garimella et al., 2018).

En definitiva, el estudio de las cámaras de eco aporta una disparidad significativa de resultados que puede deberse a las diferentes metodologías y medidas utilizadas, así como a la gran heterogeneidad de los objetos de estudio a los que se ha atendido. Es, por lo tanto, importante ser prudentes a la hora de asumir de forma mecánica la existencia e influencia de este tipo de procesos. Parece que el total aislamiento y la falta total de comunicación entre comunidades son escenarios difícilmente compatibles con la sociabilidad humana (Geiß et al., 2021).

Polarización política y afectiva

Así como la televisión por cable fue recibida con optimismo, la expansión de Internet fue celebrada como una oportunidad para desarrollar nuevos canales para la participación democrática (Hacker y Dijk, 2000). Sin embargo, algunas voces críticas comenzaron a advertir de los riesgos que suponen estos nuevos espacios de participación ciudadana, siendo la polarización política uno de los fenómenos que más interés y preocupación ha despertado (Gentzkow y Shapiro, 2011). Sunstein (2018) asegura que, en Internet, los ciudadanos se organizan en torno a comunidades homogéneas en las que existe una exposición sesgada a la información y un refuerzo normativo. La naturaleza grupal e identitaria del fenómeno ha sido estudiada desde la perspectiva de la llamada polarización afectiva; más allá del acuerdo o desacuerdo sobre políticas específicas, lo que explicaría en mayor medida la polarización serían las disposiciones afectivas respecto a posiciones opuestas y contenidos informativos (Iyengar, Sood y Lelkes, 2012). Esta circunstancia tiene, al menos, dos consecuencias en el debate público: la comunicación entre comunidades es cada vez menor y, cuando se produce, se despliega a través de un discurso incivil (Lee, Liang y Tang, 2019). Por último, se ha observado que los usuarios, impulsados por emociones fuertemente negativas, a menudo bloquean o rompen los lazos con los oponentes políticos (Merten, 2021) generando procesos de fragmentación.

Entorno mediático e informativo: de la corriente principal a los nuevos agentes digitales

Uno de los conceptos clave para entender la estructura de las redes de información y sus relaciones con los procesos de exposición selectiva y polarización es el entorno informacional (Skovsgaard, Shehata y Strömbäck, 2016; Aelst et al., 2017). Este entorno es la red de procesos y agentes de información en el que los individuos se insertan y que contribuyen al mantenimiento y/o la transformación las acciones y creencias de los ciudadanos. En este sentido, las plataformas de redes sociales como Twitter se caracterizan por una importante heterogeneidad de agentes difusores de información. En estos espacios coinciden ciudadanos comunes, medios de comunicación, organizaciones, partidos políticos, etc. En cuanto a los medios de comunicación, es importante destacar el auge de los medios nativos digitales, es decir, aquellos medios surgidos en Internet y pensados desde una óptica de comunicación digital (Negredo et al., 2020). A pesar de que los medios tradicionales también se han digitalizado, podría haber diferencias entre estos y los nativos digitales. Así, por ejemplo, se ha prestado atención a las diferencias de audiencia, así como al perfil más claramente ideologizado de los nuevos medios (Müller y Schulz, 2021).

Por otro lado, además de los agentes tradicionales y nativos digitales, el fenómeno de la desintermediación ha facilitado a ciertos ciudadanos estar en condiciones de alcanzar grandes cuotas de influencia y centralidad sin necesidad de vincularse a instituciones o medios de comunicación (Robles y Córdoba, 2019). Estos usuarios, aunque no son tan populares como los agentes tradicionales en cuanto a seguidores, son muy activos y asumen un papel como líderes de opinión (Bastos y Mercea, 2016; Dubois y Gaffney, 2014). Por último, los periodistas ocupan un rol a caballo entre los agentes tradicionales y los alternativos. Se ha observado que los nuevos periodistas digitales, a pesar de que generalmente están vinculados profesionalmente a los medios de comunicación, tratan de construir un perfil más cercano en las redes sociales, buscando conectar con su audiencia y creando una marca personal propia (Molyneux, 2015). Así, la tipología básica de los actores dentro del entorno informativo digital sería, junto con los líderes políticos y los medios tradicionales, los medios nativos, los periodistas digitales y los nuevos líderes digitales. Este estudio incorpora el entorno informacional como un aspecto innovador para el análisis de los procesos de polarización, basándonos en estas cinco categorías como referencias analíticas.

En el contexto informativo digital, también es importante tener en cuenta las dinámicas offline. En este sentido, el concepto de fragmentación de la audiencia generó predicciones sobre la reducción de la desigualdad en los medios de comunicación. Es decir, se especuló con un cambio la estructura que caracteriza a estas audiencias, en las que pocos medios monopolizan a la mayoría de la audiencia. Con sus promesas de horizontalidad, la aparición de nuevos actores en las redes sociales podría generar un mayor grado de equilibrio. Estos pronósticos contrastan con algunas de las evidencias más actuales que apuntan a la persistencia de cierto grado de distribución desigual. Así, los agentes tradicionales siguen desempeñando un papel central en los espacios virtuales (Webster y Książek, 2012).

En línea con lo anterior, estudiaremos en qué medida los contextos de polarización política se relacionan con estructuras de exposición a la información transmitida por diferentes tipos de agentes. En otras palabras, examinaremos si existen o no sesgos partidistas significativos en el consumo y la exposición a la información. En este sentido:

PI1. ¿Cuál es, en el contexto de esta investigación, la estructura de la exposición a la información?

RQ2. ¿Qué papel juegan los diferentes agentes de comunicación en la estructura de la exposición informativa?

Nuestra hipótesis es que, a diferencia de los estudios que no desagregan el análisis de la exposición a la información política en las redes sociales por tipología de agentes, la diversidad y complejidad de este tipo de entorno informativo nos llevará a identificar diferentes patrones de consumo de información. Esto podría permitir identificar matices relevantes en cuanto a la existencia de exposición selectiva, polarización y cámaras de eco.

Esta investigación se sitúa en el contexto de la estructura del sistema político español, concretamente en la presencia de cuatro grandes partidos que monopolizaban en el momento del análisis la afiliación y el apoyo partidista. Dos de los partidos analizados, Vox y Unidas Podemos-Sumar surgieron como alternativa al bipartidismo imperante en las cuatro primeras décadas de la democracia española (PP y PSOE). Los datos brutos de esta investigación son las preferencias, en cuanto al acceso a la opinión y a la información, de los ciudadanos politizados y de los simpatizantes de los respectivos partidos. Esta división, más sutil que la que normalmente se observa entre la izquierda y la derecha, nos permitirá introducir otro nivel más de análisis: la diferencia entre partidos tradicionales y nuevos. Sin embargo, se ha observado que la comunicación política online española, en particular en los grandes debates, muestra una estructura polarizada en dos grandes bloques (Robles et al., 2019).

La red social Twitter habilita varios tipos de relaciones públicas, que podemos clasificar de la siguiente manera:

- Apoyo: retweet y me gusta.

- Diálogo/controversial: respuesta y mención.

- Exposición y amistad: seguir.

En el contexto de los estudios de polarización, las redes de retweets se han utilizado a menudo para localizar a los usuarios en las comunidades y para determinar la comunicación dentro de dichas comunidades. Por otro lado, las respuestas y menciones son útiles para evaluar la interacción real entre las diferentes partes, así como su naturaleza (especialmente en relación con el comportamiento incívico). Hemos optado por la relación «seguidores», ya que implica una acción deliberada que es coherente con la definición de exposición selectiva, pero también con los patrones de evitación y content curation (ya sea porque un usuario decide no seguir a otro, o porque uno termina la relación a través de un unfollow). Existen medios de exposición accidental y forzada, como las interacciones de los amigos con otros usuarios, o los recomendados por los algoritmos. Sin embargo, la relación de «seguir» facilita la información sobre las elecciones conscientes o las preferencias reveladas de los individuos.

El primer paso fue obtener la muestra de usuarios politizados, cuyo tamaño está limitado por las restricciones de la API de Twitter en cuanto a la provisión de datos sobre los seguidores. Para la caracterización, hemos considerado los RT a los tuits de los líderes políticos de los cuatro partidos con mayor apoyo político en España. De todos los usuarios, hemos descartado aquellos cuya descripción contiene términos que puedan sugerir una relación de militancia o de ejercicio de un cargo público, como «alcalde», «congreso», etc. Por último, se obtuvo una muestra de mil usuarios de cada partido. Para cada uno de estos usuarios, cuatro mil en total, se ha descargado la red de amistad completa. Es decir, de todos los usuarios a los que siguen. Por lo tanto, nuestra investigación parte de los usuarios ubicados políticamente y sus preferencias en cuanto a las cuentas que siguen.

Agentes del entorno informacional

A continuación, con el fin de obtener los principales agentes de comunicación social y política, hemos elaborado el ranking top-500 de las cuentas más seguidas por los usuarios partidarios de cada partido. En total, dado que existen solapamientos, se han obtenido 1469 usuarios. Posteriormente, estas cuentas se clasificaron manualmente según los siguientes criterios y se descartaron otros tipos de perfiles:

- Medios tradicionales: cuenta de medios de comunicación que emiten a través de la televisión, la radio o que aparecen formato papel impreso.

- Medios nativos digitales: medios de comunicación que pueden adoptar un formato de medio tradicional, por ejemplo, de periódico, pero que han surgido en el contexto digital o solo se presentan online.

- Líder de opinión tradicional: cuentas pertenecientes a individuos que participan en los medios de comunicación con asiduidad como periodistas, editores, comunicadores o conductores de programas de entrevistas.

- Líderes políticos: usuarios que ocupan o han ocupado cargos políticos institucionales.

- Partidos tradicionales.

Centro-derecha: Partido Popular.

Centro-izquierda: Partido Socialista Obrero Español.

- Nuevos partidos políticos.

Izquierda: Unidas Podemos-Sumar.

Derecha: Vox.

- Partidos tradicionales.

- Líderes de opinión digitales: usuarios que generan opinión política sin vinculación con instituciones o medios de comunicación como influencers, youtubers, etc.

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, proponemos un enfoque metodológico estructurado en una serie de etapas.

- En primer lugar, se ha realizado un análisis mediante redes de duplicación en las que:

Los nodos representan los medios y agentes de comunicación de nuestro entorno informacional.

Por otro lado, las aristas representan que al menos un usuario de nuestra muestra sigue simultáneamente a dos agentes.

- En segundo lugar, a cada medio (nodo) se le ha asignado una forma para identificar la posición ideológica mayoritaria de sus seguidores (un signo de sumar si siguen al PSOE, un círculo en el caso de Unidas Podemos, un triángulo para el Partido Popular y una estrella a Vox).

- En tercer lugar, medimos el grado de exposición a contenidos de no afinidad en términos ideológicos, utilizando la partición gráfica derecha-izquierda.

- En cuarto lugar, identificamos con formas los nodos que representan el tipo de agente perteneciente al entorno informacional (medios tradicionales, medios nativos digitales, periodistas, líderes políticos y líderes digitales).

- En quinto y último lugar, con el fin de afinar el análisis, se llevó a cabo un filtrado de redes de duplicación por tipo de agente, teniendo en cuenta únicamente los nodos más relevantes.

Esta estructura nos permite ofrecer información que, paso a paso, facilita la exploración de la estructura del entorno informativo de nuestro caso de estudio, además de avanzar en la comprensión de cómo este entorno es clave para entender procesos como la polarización política.

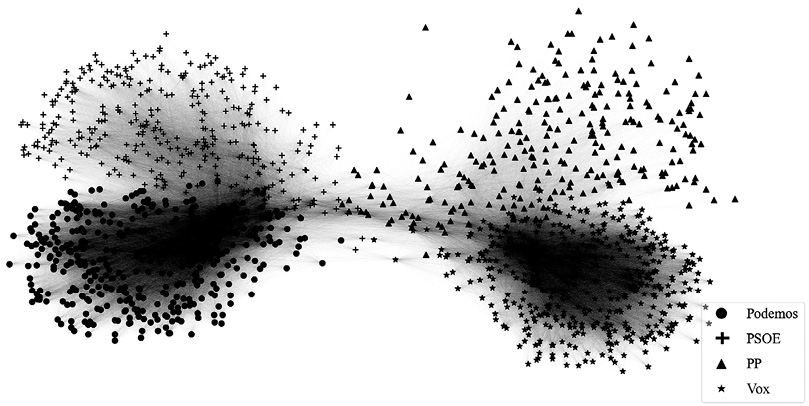

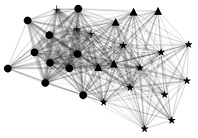

Fase 1 y 2: redes de duplicación y aportación ideológica a las audiencias

Con el fin de representar la estructura de la exposición, hemos utilizado redes de duplicación o cofollow. En este tipo de red, cada agente constituye un nodo, mientras que un arco entre dos agentes indica que al menos un usuario de nuestra muestra sigue simultáneamente a los dos nodos. La ponderación del arco es, por tanto, el porcentaje de estos usuarios que incurren en dicho cofollow.

Para entender la figura, hemos identificado con formas los nodos según la posición partidista de los seguidores. Es decir, si para un agente la mayoría de su audiencia procede de simpatizantes del partido político PSOE, ese nodo adoptará la forma de un signo de sumar, y así sucesivamente tal y como se ha explicado más arriba. Por lo tanto, la forma de nuestra red es más interpretable. Los cuatro bloques que aparecen corresponden a agrupaciones de agentes para los que existe un sesgo partidista de cofollow. Intuitivamente, los nodos que aparecen más en el centro son los que tienen audiencias más igualitarias, mientras que los situados en los extremos tienen audiencias desiguales, en las que la mayoría de sus seguidores corresponden a un solo partido. Por otro lado, la presencia de las dos grandes constelaciones de nodos corresponde a las partes de la izquierda y la derecha.

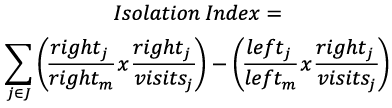

Fase 3: exposición a contenido de no afinidad

Para cuantificar el grado de exposición a contenidos de no afinidad, se utiliza el «E-I index» y el «isolation index». La especificidad de este último es que, en términos de su cálculo, supone que el conjunto de medios y agentes se divide en dos. Sin embargo, hasta ahora no hemos hecho ninguna suposición sobre la orientación política de los medios de comunicación, más allá de, con fines ilustrativos, asignarles una forma según de audiencia. La literatura señala que estas particiones a menudo se realizan manualmente o por medio de encuestas que preguntan a los ciudadanos sobre la orientación ideológica de los diferentes medios de comunicación. Al haber incluido agentes de varios tipos, estas clasificaciones podrían dar lugar a errores que contaminarían los resultados. En nuestro caso, para clasificar los nodos hemos realizado un análisis de comunidades utilizando el método de Lovain.

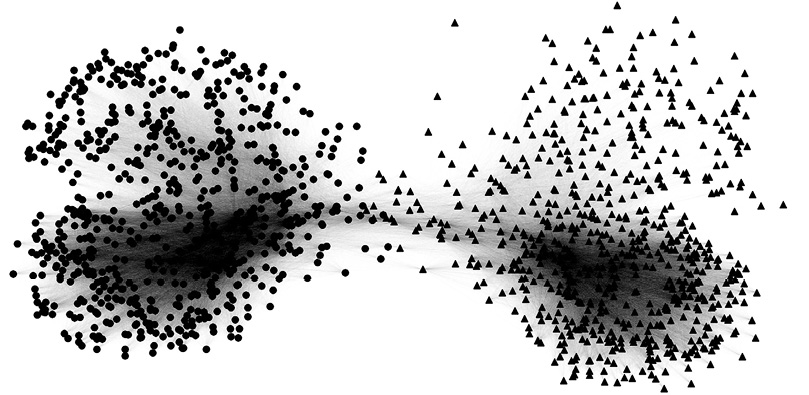

El E-I index se define de la siguiente manera. EF es el total de usuarios alineados con el partido político X y a los agentes del partido opuesto, y IF es el número total de seguimientos de los agentes del partido al que pertenecen. Por ejemplo, el índice de Vox se calcularía midiendo la exposición de los usuarios con valores alineados con Vox a los nodos de la partición representada con círculos, como se observa en la figura 2, frente a la exposición a los nodos de la partición representada con triángulos. La interpretación sería: -1 si todos los usuarios de un partido siguen solo a usuarios de su misma orientación política o 0 si está repartido. Por lo tanto, este índice se calcula para cada partido político.

__9.png)

Por otro lado, «isolation index» no asume la orientación de los agentes, sino que presupone una partición bidireccional de los usuarios que consumen los medios, en este caso los que los siguen. Para construir la partición simplemente agrupamos a los usuarios de nuestra muestra en dos bloques diferentes, izquierda y derecha, según su partido político. Calculamos este índice sobre cada tipo de agente de comunicación. Por lo tanto, J representa el conjunto de agentes de un tipo, derecho e izquierdo, el número total de seguidores de cada agente de usuarios de derecha o izquierda, mientras que «las visitas» consisten en la suma de ambos. Por último, la derecha y la izquierda representan el número total de seguimientos de todos los tipos de agentes en cuestión. El índice oscila entre 0, en el caso de que todos los usuarios sigan a los mismos agentes por igual, y 1, en el que no hay una exposición común. Este índice se calcula a través de toda la red o conjunto de relaciones y, por lo tanto, es una buena medida de la polarización de la estructura a la red.

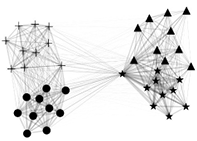

Fase 4: tipología de agentes

Cuando se tienen en cuenta todos los agentes de comunicación, como se muestra en la figura 2, se pueden observar dos polos, derecho e izquierdo. Sin embargo, en cada uno de ellos se identifica una división adicional. Esta estaría formada por constelaciones relacionadas con los dos grupos partidos. Por una parte, los partidos «tradicionales» (PP y PSOE) y, por otra, los nuevos (Vox y Unidas Podemos). La forma de doble llave de la red está relacionada con la presencia de dos puentes; el que une la izquierda y la derecha y el que divide entre partidos nuevos y tradicionales.

Es relevante que, en el resumen de la figura 2, podemos observar cómo el nexo entre los dos grandes polos es predominantemente triángulos (centro-derecha) y círculos (centro-izquierda). Por tanto, los agentes con audiencias diversas, menos polarizadas, son los preferidos por los partidarios de los partidos del bipartidismo español.

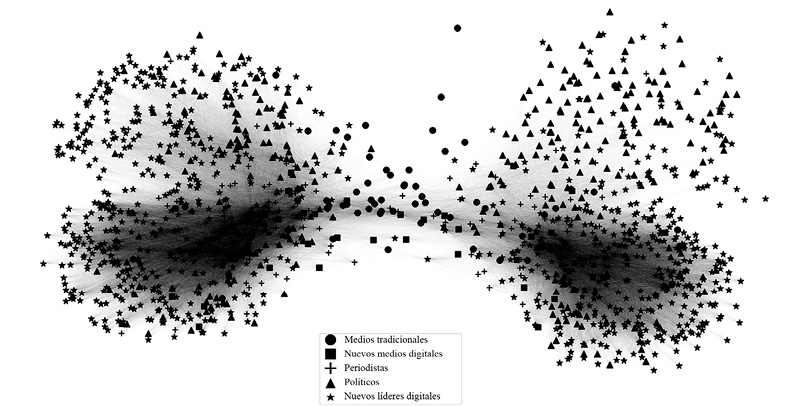

Sin embargo, ¿quiénes son los agentes que están en el centro de la red, cerrando la brecha entre la derecha y la izquierda? Para responder a esta pregunta, hemos utilizado la misma red, pero en esta ocasión hemos coloreado los nodos según el tipo de agente de comunicación. La figura 3 muestra que son los medios tradicionales los que predominan en este centro de convergencia entre polos opuestos. En otras palabras, estos medios son los utilizados simultánea y asiduamente por ciudadanos de todo el espectro político. Aunque puedan tener orientaciones políticas dispares, estos medios que aparecen en el centro de la figura 3 siguen desempeñando un papel característico de la cultura de la comunicación de masas; menos como fuente de refuerzo de posiciones ideológicas y más como fuente de información. Los nuevos medios (marcados con un cuadrado), surgidos en el ambiente digital, ocupan posiciones centrales, pero con un cierto acercamiento a cada uno de los polos ideológicos.

Por otro lado, es interesante que los periodistas tradicionales y los líderes políticos, que tienen un sesgo partidista claro, ocupen una posición puente entre los partidarios de cada polo ideológicos (entre los dos partidos de derecha y los dos partidos de izquierda). Por último, es importante destacar que los agentes que ocupan las posiciones más polarizadas son, con diferencia, los líderes digitales (influencers).

Fase 5: duplicación por tipo de agente

Con el fin de profundizar en estas regularidades, hemos aplicado una técnica adicional: redes de duplicación. Pero, en esta ocasión, hemos filtrado por tipo de agente, teniendo en cuenta solo los diez nodos más importantes en términos de audiencia para cada fracción partidista de nuestra muestra. Adicionalmente, se han calculado los índices E-I con el eje izquierda-derecha, de acuerdo con el agrupamiento propuesto anteriormente en la figura 1 y el «isolation index» para cada categoría. Este análisis detallado demuestra que cada tipo de agente presenta un patrón de exposición diferente. En primer lugar, hemos separado los medios tradicionales y digitales. Destacamos que apenas hay evidencia de una estructura bipolar en los medios tradicionales. Existe una fuerte cohesión entre los medios de comunicación, cuya orientación política es predominantemente PSOE o PP. Por otro lado, se evidencia una estructura bipolar en la red de medios digitales, además de la presencia de nodos predominantemente círculos y estrellas. Esto evidencia el alineamiento entre los partidos alternativos y los medios digitales. En cuanto a la red anterior, también podemos detectar una cierta estructura de centro y periferia: unos pocos nodos aparecen muy bien conectados, los más populares y centrados, mientras que a su alrededor aparece una periferia, que en el caso de los medios digitales presenta una bipolaridad más acentuada.

En el caso de los líderes de opinión digitales, la polarización es mucho más evidente: en esta red ya no hay un centro poblado. En cualquier caso, hay periodistas que, por su importante popularidad, se acercan más a los polos opuestos, presentando un gran número de conseguidores. Además, como habíamos anticipado, no hemos observado una división partidista significativa en los polos respetados. Por último, en la red de líderes políticos y de opinión, podemos observar no solo una bipolaridad significativa, sino también un agrupamiento entre partidos políticos.

El objetivo de este trabajo ha sido analizar hasta qué punto la polarización y las cámaras de eco están relacionadas con la estructura y los roles de los agentes que participan en el entorno informacional. Así, introducimos una variable aún poco explorada en el estudio de los procesos de generación de la comunicación política: el papel de los agentes nativos digitales (líderes y medios digitales) y de aquellos que tradicionalmente han ocupado el espacio político (medios de comunicación, líderes políticos y periodistas). Nuestra pregunta de investigación se centra en el acceso de los ciudadanos a fuentes de información diversas o partidistas. En línea con trabajos previos, nos propusimos estudiar si, en un entorno mediático en el que diferentes actores intentan difundir sus mensajes, los ciudadanos consumen mayoritariamente aquellos que están en línea con su propia ideología o, por el contrario, están abiertos a fuentes no relacionadas.

Como resultado de nuestro análisis, hemos podido determinar que la respuesta a esta pregunta debe ser matizada. Como era de esperar, no todos los agentes generaron el mismo tipo de adhesión. Los medios de comunicación tradicionales (medios de comunicación de masas) son recursos usados por ciudadanos de un espectro ideológico plural. No solo se sitúan predominantemente en el centro de la figura 3, sino que cuando analizamos la duplicación por agentes (véase tabla 1), podemos observar que no hay polos claramente distinguibles. En el polo opuesto, podemos observar a los líderes digitales, agentes que son seguidos, en su mayoría o exclusivamente, por ciudadanos que no solo comparten posiciones ideológicas sino también afinidad partidista.

De una forma más general, consideramos que se podrían establecer cuatro estrategias de consumo de fuentes de información en el entorno informacional analizado. La primera de ellas, característica de los contextos mediáticos de masas, se basa en el consumo de noticias. Este consumo es compartido por personas con diversas posiciones ideológicas y pondría en cuestión la tesis del consumo o exposición selectivos, al menos, en las redes sociales digitales. En segundo lugar, tendríamos un consumo de información vinculado a los nuevos medios de comunicación nativos digitales. Las redes de duplicación y los valores de polarización demuestran que algunos de estos medios tienen audiencias claramente partidistas sin llegar a ser ideológicamente extremas. Por lo tanto, algunos de estos nuevos medios digitales servirían de fuente de información al generar cobertura mediática relacionada con posiciones políticas más o menos nítidas.

Sin embargo, al pasar de las organizaciones a los sujetos (los políticos, periodistas o líderes digitales) el consumo de contenidos y la exposición a los mismos cambia. Se hace un seguimiento de los líderes políticos y de los periodistas, en mayor medida, con el objetivo de fortalecer los puntos de partida de la ciudadanía. Esto sugeriría, en última instancia, un sesgo partidista de sus audiencias y un cierto grado de exposición selectiva. Las estrategias comunicativas de estos agentes logran un gran éxito, ya que atraen la atención de quienes buscan mejorar tanto sus posiciones como sus puntos de partida. Por último, la fuerte posición ideológica y partidista de los nuevos líderes digitales (influencers) nos permite pensar en que sus seguidores sí responden a un fuerte patrón de exposición selectiva.

La distinción entre organizaciones e individuos nos lleva a considerar un matiz importante. Si bien la información puede circular a través de las redes a partir de medios tradicionales, lo relevante para entender los procesos de polarización y cámaras de eco podría ser la forma en que esa información es recibida, desarrollada e interpretada dentro de un grupo social en el que los líderes, en distinto grado, tienen diferentes pesos.

Era de esperar que los líderes políticos ocuparan una posición ideológicamente situada, es decir, que sus seguidores coincidieran con la ideología del político. Sin embargo, destacamos la posición de los periodistas como puente entre los partidos en cada extremo del espectro ideológico (entre los partidos nuevos y tradicionales tanto de la izquierda como de la derecha). Podemos observar que la posición de este tipo de agentes es polarizada pero centrada. Están marcados ideológicamente a la derecha o a la izquierda, pero sin posicionarse claramente en torno a un partido concreto. A diferencia de algunos líderes digitales, los periodistas plantean opiniones ideológicas que son seguidas por personas que comparten su misma posición política, pero sin posicionarse claramente en torno a un partido específico.

Siendo así, podemos considerar que la pluralidad de consumo de información en los espacios digitales también genera una importante heterogeneidad de hábitos de consumo de información. Más centrada cuando proviene de medios tradicionales y más ideológica cuando la información es creada por líderes políticos o periodistas. Sin embargo, esta información pasa de ser simplemente «ideológica» a muy «polarizada» cuando nos centramos en nuevos líderes nacidos de entornos digitales. Esta pluralidad de formas de acceder a la información nos da claves para interpretar los procesos de polarización y las cámaras de eco. Como indican nuestros resultados, parece que la polarización y las cámaras de eco están relacionadas con procesos de adquisición de información nacidos de los espacios digitales.

Adamic, Lada A. y Glance, Natalie (2005). The Political Blogosphere and the 2004 US Election: Divided They Blog. En: Proceedings of the 3rd International Workshop on Link Discovery (pp. 36-43).

Aelst, Peter van; Strömbäck, Jesper; Aalberg, Toril; Esser, Frank; De Vreese, Claes; Matthes, Jörg; Hopmann, David; Salgado, Susana; Hubé, Nicolas; Stępińska, Agnieszka; Papathanassopoulos, Stylianos; Berganza, Rosa; Legnante, Guido; Reinemann, Carsten; Sheafer, Tamir y Stanyer, James (2017). «Political Communication in a High-choice Media Environment: a Challenge for Democracy?». Annals of the International Communication Association, 41(1): 3-27.

Aragón, Pablo; Kappler, Karolin Eva; Kaltenbrunner, Andreas; Laniado, David y Volkovich, Yana (2013). «Communication Dynamics in Twitter during Political Campaigns: The Case of the 2011 Spanish National Election». Policy & internet, 5(2): 183-206.

Bakshy, Eytan; Messing, Solomon y Adamic, Lada A. (2015). «Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook». Science, 348(6239): 1130-1132.

Barberá, Pablo; Jost, John T.; Nagler, Jonathan; Tucker, Joshua A. y Bonneau, Richard (2015). «Tweeting from Left to Right: Is Online Political Communication More Than an Echo Chamber?». Psychological Science, 26(10): 1531-1542.

Bastos, Marco T. y Mercea, Dan (2016). «Serial Activists: Political Twitter beyond Influentials and the Twittertariat». New Media & Society, 18(10): 2359-2378.

Bruns, Axel (2017). Echo Chamber? What Echo Chamber? Reviewing the Evidence. En: 6th Biennial Future of Journalism Conference (FOJ17).

Cinelli, Matteo; De Francisci Morales, Gianmarco; Galeazzi, Alessandro; Quattrociocchi, Walter y Starnini, Michele (2021). «The Echo Chamber Effect on Social Media». Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(9): e2023301118.

Conover, Michael; Gonçalves, Bruno; Flammini, Alessandro y Menczer, Filippo (2012). «Partisan Asymmetries in Online Political Activity.» EPJ Data Science, 1(6): 1-19.

Dahlgren, Peter M. (2022). «Forced Versus Selective Exposure: Threatening Messages Lead to Anger but Not Dislike of Political Opponents.» Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 34(3): 150.

Dokuka, Sofia; Koltcov, Sergei; Koltsova, Olessia y Koltsov, Maxim (2018). Echo Chambers vs Opinion Crossroads in News Consumption on Social Media. En: International Conference on Analysis of Images, Social Networks and Texts (pp. 13-19).

Dubois, Elizabeth y Gaffney, Devin (2014). «The Multiple Facets of Influence: Identifying Political Influentials and Opinion Leaders on Twitter». American Behavioral Scientist, 58(10): 1260-1277.

Festinger, Leon (1957). A Theory of Cognitive Dissonance (Vol. 2). California: Stanford University Press.

Garimella, Kiran; De Francisci Morales, Gianmarco; Gionis, Aristides y Mathioudakis, Michael (2018). Political Discourse on Social Media: Echo Chambers, Gatekeepers, and the Price of Bipartisanship. En: Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference (pp. 913-922).

Garrett, R. Kelly (2009). «Echo Chambers Online?: Politically Motivated Selective Exposure Among Internet News Users». Journal of Computer-Mediated Communication, 14(2): 265-285.

Garrett, R. Kelly; Carnahan, Dustin y Lynch, Emily K. (2013). «A Turn Toward Avoidance? Selective Exposure to Online Political Information, 2004-2008». Political Behavior, 35(1): 113-134.

Geiß, Stefan; Magin, Melanie; Jürgens, Pascal y Stark, Birgit (2021). «Loopholes in the Echo Chambers: How the Echo Chamber Metaphor Oversimplifies the Effects of Information Gateways on Opinion Expression». Digital Journalism, 9(5): 660-686.

Gentzkow, Matthew y Shapiro, Jesse M. (2011). «Ideological Segregation Online and Offline». The Quarterly Journal of Economics, 126(4): 1799-1839.

Grömping, Max (2014). «“Echo Chambers” Partisan Facebook Groups During the 2014 Thai Election». Asia Pacific Media Educator, 24(1): 39-59.

Habermas, Jurgen (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. MIT press.

Hacker, Kenneth L. y Dijk, Jan van (2000). Digital Democracy: Issues of Theory and Practice. New York: Sage Publishing.

Hopkins, Daniel J. y McDonald Ladd, Jonathan (2013). «The Consequences of Broader Media Choice: Evidence from the Expansion of Fox News». SSRN 2070596.

Iyengar, Shanto; Sood, Gaurav y Lelkes, Yphtach (2012). «Affect, not Ideology. A Social Identity Perspective on Polarization». Public Opinion Quarterly, 76(3): 405-431.

Johnson, Thomas J.; Bichard, Shannon L. y Zhang, Weiwu (2009). «Communication Communities or “Cyberghettos?”: A Path Analysis Model Examining Factors that Explain Selective Exposure to Blogs». Journal of Computer-Mediated Communication, 15(1): 60-82.

Klapper, Joseph T. (1960). The Effects of Mass Communication. New York: Free Press.

Lee, Francis L. F.; Liang, Hai y Tang, Gary K. Y. (2019). «Online Incivility, Cyberbalkanization, and the Dynamics of Opinion Polarization During and After a Mass Protest Event». International Journal of Communication, 13: 20.

Light, Ben (2014). Disconnecting with Social Networking Sites. London: Palgrave Macmillan UK.

McPherson, Miller; Smith-Lovin, Lynn y Cook, James M. (2001). «Birds of a Feather: Homophily in Social Networks». Annual Review of Sociology, 27: 415-444.

Merten, Lisa (2021). «Block, Hide or Follow–Personal News Curation Practices on Social Media». Digital Journalism, 9(8): 1018-1039.

Metzger, Miriam J.; Hartsell, Ethan H. y Flanagin, Andrew J. (2020). «Cognitive Dissonance or Credibility? A Comparison of Two Theoretical Explanations for Selective Exposure to Partisan News». Communication Research, 47(1): 3-28.

Molyneux, Logan (2015). «What Journalists Retweet: Opinion, Humor, and Brand Development on Twitter». Journalism, 16(7): 920-935.

Müller, Philipp y Schulz, Anne (2021). «Alternative Media for a Populist Audience? Exploring Political and Media Use Predictors of Exposure to Breitbart, Sputnik, and Co.». Information, Communication & Society, 24(2): 277-293. doi: 10.1080/1369118X.2019.1646778

Mutz, Diana C. (2002). «Cross-Cutting Social Networks: Testing Democratic Theory in Practice». American Political Science Review, 96(1): 111-126.

Negredo, Samuel; Martínez-Costa, María-Pilar; Breiner, James y Salaverría, Ramón (2020). «Journalism Expands in Spite of the Crisis: Digital-Native News Media in Spain». Media and Communication, 8(2): 73-85.

Pariser, Eli (2012). The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You. London: Penguin.

Parmelee, John H. y Roman, Nataliya (2020). «Insta-echoes: Selective Exposure and Selective Avoidance on Instagram». Telematics and Informatics, 52: 101432. doi: 10.1016/j.tele.2020.101432

Peterson, Erik; Goel, Sharad e Iyengar, Shanto (2021). «Partisan Selective Exposure in Online News Consumption: Evidence from the 2016 Presidential Campaign». Political Science Research and Methods, 9(2): 242-258.

Prior, Markus (2005). «News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout». American Journal of Political Science, 49(3): 577-592.

Quattrociocchi, Walter; Scala, Antonio y Sunstein, Cass R. (2016). «Echo Chambers on Facebook». SSRN 2795110.

Robles, José Manuel; Atienza, Julia; Gómez, Daniel y Guevara, Juan Antonio (2019). «La polarización de “La Manada”: el debate público en España y los riesgos de la comunicación política digital». Tempo Social, 31(3): 193-216. doi: 10.11606/0103-2070.ts.2019.159680

Skovsgaard, Morten; Shehata, Adam y Strömbäck, Jesper (2016). «Opportunity Structures for Selective Exposure: Investigating Selective Exposure and Learning in Swedish Election Campaigns Using Panel Survey Data». The International Journal of Press/Politics, 21(4): 527-546. doi: 10.1177/1940161216658157

Spohr, Dominic (2017). «Fake News and Ideological Polarization: Filter Bubbles and Selective Exposure on Social Media». Business Information Review, 34(3): 150-160.

Stroud, Natalie Jomini (2008). «Media Use and Political Predispositions: Revisiting the Concept of Selective Exposure». Political Behavior, 30(3): 341-366.

Stroud, Natalie Jomini (2017). Selective Exposure Theories. En: The Oxford Handbook of Political Communication. Oxford: Oxford University Press.

Sunstein, Cass R. (2018). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press.

Terren, Ludovic y Borge-Bravo, Rosa (2021). «Echo Chambers on Social Media: A Systematic Review of the Literature». Review of Communication Research, 9: 99-118.

Thorson, Kjerstin y Wells, Chris (2016). «Curated Flows: A Framework for Mapping Media Exposure in the Digital Age». Communication Theory, 26(3): 309-328. doi: 10.1111/comt.12087

Valle, Marc Esteve del y Borge Bravo, Rosa (2018). «Echo Chambers in Parliamentary Twitter Networks: The Catalan Case». International Journal of Communication, 12: 21.

Webster, James G. (2005). «Beneath the Veneer of Fragmentation: Television Audience Polarization in a Multichannel World». Journal of Communication, 55(2): 366-382.

Webster, James G. y Ksiazek, Thomas B. (2012). «The Dynamics of Audience Fragmentation: Public Attention in an Age of Digital Media». Journal of Communication, 62(1): 39-56. doi: 10.1111/j.1460-2466.2011.01616.x

Weeks, Brian E.; Ksiazek, Thomas B. y Holbert, R. Lance (2016). «Partisan Enclaves or Shared Media Experiences? A Network Approach to Understanding Citizens’ Political News Environments». Journal of Broadcasting & Electronic Media, 60(2): 248-268.

Williams, Hywel TP; McMurray, James R.; Kurz, Tim y Lambert, F. Hugo (2015). «Network Analysis reveals Open Forums and Echo Chambers in Social Media Discussions of Climate change». Global Environmental Change, 32: 126-138.