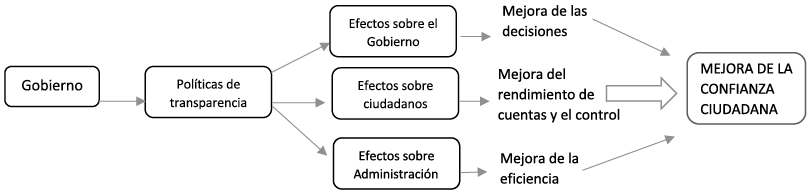

Gráfico 1. Expectativa teórica de los efectos de las políticas de transparencia

Fuente: Elaboración propia.

doi:10.5477/cis/reis.191.63-80

¿Qué entienden los ciudadanos

por transparencia? El componente punitivo

de la transparencia

What do Citizens Understand by Transparency?

The Punitive Component of Transparency

Lluís Medir Tejado, Jaume Magre Ferran y Esther Pano Puey

|

Palabras clave Confianza

|

Resumen Este trabajo arroja luz sobre los determinantes de la concepción ciudadana de la transparencia. A partir del análisis teórico y de la evidencia empírica basada en grupos de discusión y encuestas, los resultados confirman que los ciudadanos con menor nivel de confianza institucional perciben la transparencia como una política de control de los Gobiernos. La hipótesis causal de las políticas de transparencia asume que su objetivo fundamental es incrementar la confianza ciudadana en el funcionamiento de las instituciones políticas. Sin embargo, si la voluntad de control y la baja confianza previa aparecen como determinantes para su comprensión, las explicaciones sobre el origen de las políticas de transparencia pueden variar, abriendo nuevas vías menos optimistas para interpretar los efectos reales de la transparencia sobre los ciudadanos. |

|

Key words Trust

|

Abstract This work sheds light on the determinants of citizens’ conception of transparency. Based on theoretical analysis and empirical evidence from focus groups and citizen surveys, the results confirm that citizens with lower levels of institutional trust view transparency as a policy for controlling governments. The causal hypothesis of transparency policies assumes that their fundamental goal is to increase citizen trust in the functioning of political institutions. However, if willingness to control and low prior trust are found to be determinants of citizens’ understanding of transparency, the explanations for the origins of transparency policies may vary, opening up new, less optimistic avenues for interpreting the actual effects of transparency on citizens. |

Cómo citar

Medir Tejado, Lluís; Magre Ferran, Jaume; Pano Puey, Esther (2025). «¿Qué entienden los ciudadanos por transparencia? El componente punitivo de la transparencia». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 191: 63-80. (doi: 10.5477/cis/reis.191.63-80)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Lluís Medir Tejado: Universidad de Barcelona | lluismedir@ub.edu

Jaume Magre Ferran: Universidad de Barcelona | jmagre@ub.edu

Esther Pano Puey: Fundación Carles Pi i Sunyer | epano@ub.edu

Desde la década de los años ochenta del pasado siglo, la transparencia aparece como uno de los remedios más importante para resolver las principales disfunciones de los sistemas políticos y administrativos (Hood y Heald, 2006). La implementación de la política de transparencia se concibe como un principio de diseño institucional que permite a los Gobiernos y las Administraciones alcanzar una amplia variedad de objetivos: incrementar la confianza institucional por parte de los ciudadanos en su funcionamiento, reducir la corrupción política y mejorar el rendimiento institucional (Cucciniello, Porumbescu y Grimmelikhuijsen, 2017; Hood, 2010; Hood y Heald, 2006; Meijer, 2013). Sin embargo, si bien es cierto que la transparencia tiene como principal grupo-objetivo a las instituciones, el impacto en la mejora de las percepciones de los ciudadanos es su principal objetivo. Así pues, la transparencia trata de modificar comportamientos tanto de instituciones como de ciudadanos: los objetivos referidos al Gobierno y la Administración pretenden hacerlos más competitivos, abiertos y funcionales; mientras que los objetivos que se refieren a los ciudadanos aspiran a generar un aumento de la confianza en las instituciones a través de un incremento en la responsabilidad, participación y control ciudadano (Cucciniello, Porumbescu y Grimmelikhuijsen, 2017).

La lógica que relaciona ciudadanos e instituciones en las políticas de transparencia, más allá de las inmensas posibilidades que ofrece la tecnología de difusión y tratamiento de la información, está estrechamente vinculada a la capacidad de influencia de terceros que observen a un individuo o institución, modulando así su comportamiento. En términos históricos, la convicción de que los ciudadanos se comportan correctamente cuando se saben observados y fiscalizados se puede remontar al «panóptico» de Bentham. Villoria, en una línea similar, señala que la idea del control y la supervisión están en el núcleo de la transparencia y la publicidad de la actividad gubernamental: «Checks are insufficient: in comparison with publicity, all other checks are of small account» (Villoria, 2015: 65).

La evolución de las políticas de transparencia está muy marcada por la aparición progresiva del liberalismo político que propugnaba un mayor control gubernamental (Erkkilä, 2012; Hood, 2006). Desde entonces, la transparencia se ha convertido en un elemento basilar de la democracia liberal al estilo occidental y este tipo de legislación se está adoptando en una amplia variedad de países de todo el mundo (Roberts, 2006; Dragos, Kovač y Marseille, 2019). Aparte de la publicación proactiva de información, la última evolución de la transparencia aparece con el derecho de acceso (individual y colectivo) que se concreta en la demanda de información pública por parte de los ciudadanos. Esta evolución de la configuración legal apunta hacia un progresivo refuerzo de los dispositivos de transparencia institucionales, y podría estar fundamentada en la evidencia de que no se está produciendo el cambio esperado en las percepciones de los ciudadanos. Este trabajo pretende investigar la comprensión básica de los ciudadanos sobre que es la transparencia en este momento de gran impacto institucional.

En este trabajo partimos de la identificación ciudadana del concepto de transparencia (qué entienden los ciudadanos por transparencia) a través de una serie de grupos de discusión para, posteriormente, crear una encuesta a partir de la cual se interroga a los ciudadanos sobre su concepción de la transparencia. Los grupos de discusión permitieron identificar posibles hipótesis y líneas de trabajo que incorporaban visiones innovadoras en el análisis de la transparencia que llevan a cabo los individuos y en cómo la sitúan desde un punto de vista personal en relación con el funcionamiento del sistema institucional. Con el objeto de contrastar el grado de aceptación de diversas concepciones de trasparencia, ligadas a la confianza institucional, se diseñó un cuestionario que se distribuyó a una muestra representativa de ciudadanos de Cataluña.

Finalmente, en aras de una mejor atribución de responsabilidades políticas, precisamente por la cercanía institucional y la buena valoración general, nos centramos en los Gobiernos locales. Utilizar los municipios como el ámbito político de referencia facilita una mejor identificación de responsabilidades y, en consecuencia, facilita la estrategia metodológica que proponemos.

La aspiración de este trabajo es explorar la idea de control como un componente punitivo en el uso y demanda de transparencia institucional ante la falta de confianza. Así, la pregunta de investigación que guía este trabajo se puede enunciar como: ¿La falta de confianza ciudadana conlleva una concepción punitiva de la transparencia?

El presente artículo se organiza como sigue: después de esta introducción, se construye el marco teórico del trabajo que se basa en delimitar el concepto de transparencia que utilizaremos, así como una explicación de las expectativas teóricas más relevantes sobre los efectos de la transparencia en los ciudadanos y un repaso de las principales aportaciones sobre la relación entre confianza y transparencia. Posteriormente, se presentan las principales expectativas, los datos utilizados y la metodología. En quinto lugar, se detallan los principales resultados del trabajo empírico para concluir con una discusión general y las implicaciones teóricas y prácticas que se abren.

El concepto y la construcción causal de las políticas de transparencia

Las principales definiciones del concepto de transparencia nos conducen a dibujarla como una relación institucionalizada entre las Administraciones públicas y los ciudadanos, basada en la puesta a disposición e intercambio de información y datos. Bahur y Nasiritousi (2012) la entienden como la puesta a disposición de información relevante para evaluar las instituciones; Cotterrell (2000) la conceptualiza como no solo la disponibilidad de la información, sino la capacidad de participar y crear conocimiento con ella; Grimmelikhuijsen y Welch (2012), como Meijer (2013), toman en cuenta las dos anteriores dimensiones del concepto y establecen que la transparencia es la disponibilidad de información sobre una organización que permita a un actor externo a ella controlar y evaluar su rendimiento.

De las definiciones anteriores y los marcos legales existentes podemos destacar algunos aspectos nucleares que permiten caracterizar los fundamentos de la transparencia como política pública. En primer lugar, y como característica más destacable, se configura como una obligación (con niveles variables de coerción) para la mayoría de los entes públicos (las instituciones y organizaciones). En segundo lugar, se fundamenta en la puesta a disposición, sea de forma reactiva o activa, de información pública en poder de los entes públicos. En tercer lugar, esta información de obligada publicitación debe permitir un control, monitorización y comprensión del funcionamiento básico del ente público en cuestión (principalmente por los ciudadanos). Es decir, el deber de los entes públicos de proveer de información sobre su funcionamiento tiene como fundamento principal que los ciudadanos (o cualquier interesado) puedan «juzgar» y «comprender» su funcionamiento. La construcción causal de la política, pues, se basa en forzar el cambio institucional (apertura) para aumentar la capacidad de juicio del ciudadano sobre el rendimiento y el funcionamiento de la Administración a partir de la información que esta pone a disposición. A partir de ahí, este juicio conduce, por la mera posibilidad de su existencia, a presionar para conseguir un mejor funcionamiento institucional. Finalmente, la construcción causal de la política indicaría que el resultado de este mejor rendimiento forjado por la transparencia generaría en los ciudadanos una percepción de las instituciones políticas como más confiables y legítimas, aumentando así su confianza.

En general, la aparición de regulaciones y políticas de transparencia parecen ir asociadas a momentos en los que las percepciones sobre el mal funcionamiento del Gobierno han provocado demandas de cambios. Para el caso estadounidense, se identifican tres momentos especialmente importantes (Roberts, 2006, 2015): las dos décadas precedentes a la Primera Guerra Mundial, cuando el estallido popular contra la corrupción política provocó un llamamiento a una mayor apertura en los procesos legislativos, la financiación de campañas y la administración de las elecciones; el segundo fue a mediados del siglo xx, cuando la rápida expansión de la burocracia gubernamental llevó a una demanda de apertura de los procesos administrativos; y el tercer momento fue a mediados de la década de los setenta, cuando el debate sobre la guerra de Vietnam en los Estados Unidos de América, la mala conducta de las agencias federales de inteligencia y los abusos de poder del presidente Nixon llevaron a otra ronda de reformas para generar un Gobierno más transparente. Sin duda, la transparencia aparece nítidamente desde el origen como antídoto de la corrupción (Castellanos, 2022). La idea de control en la transparencia sintetiza tanto la lucha contra la corrupción como la lucha contra todo abuso de poder e ineficiencia.

En este punto, es posible establecer un cierto paralelismo con el caso español, puesto que la aprobación de la legislación española sobre transparencia –que se cuenta entre las más tardías en toda la UE– nace de forma muy ligada al contexto de crisis económica y política que se había iniciado en 2008. La ley 19/2013 une transparencia, acceso a la información y buen gobierno como tres aspectos absolutamente complementarios para impulsar la mejora institucional, acompañados de un destacable elenco de obligaciones y requerimientos para con el conjunto del sector público (Magre et. al., 2021; Medir et. al., 2021). El objetivo final de toda la normativa, en palabras de Villoria e Izquierdo (2015), sería el de conseguir un buen gobierno, entendido como el que promueve instituciones tanto formales como informales que fomentan los principales valores de la transparencia (la rendición de cuentas, la efectividad, la coherencia y la participación, entre otros). El reciente informe emanado de los debates del subgrupo de trabajo para la reforma de la ley de transparencia española apunta claramente hacia la necesidad de incorporar con mayor intensidad el paradigma del gobierno abierto en toda la regulación de la transparencia, especialmente la legislación básica estatal. Además, el carácter compuesto del Estado español ha generado un verdadero alud normativo a nivel autonómico que ha impactado de forma muy destacable en el sector público (Ballester, 2015). En este sentido, Dabbagh (2015) analiza a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) las percepciones ciudadanas y el primer impacto de la normativa de transparencia española, llegando a la conclusión de que, en aquel momento inicial, los resultados habían sido limitados.

Así pues, la retórica política actual también asume una fuerte relación entre transparencia y rendición de cuentas y el aumento subsecuente de la confianza (Fox, 2007). Sin embargo, existen buenos argumentos académicos para sostener que esta relación no es ni tan evidente ni tan directa (para una extensa revisión, consultar Villoria, 2021; Michener, 2019; Pozen, 2020; Wang y Guan, 2022). En definitiva, las expectativas de la contribución de la transparencia al aumento de la confianza institucional por parte de los ciudadanos son extremadamente altas, pero la comprensión académica de esta relación es todavía limitada.

Resulta interesante el análisis propuesto por Wang y Guan (2022), que permite situar las diversas posiciones de la literatura respecto a los posibles efectos de la transparencia sobre la confianza. Los autores distinguen entre aquellos modelos que prevén resultados positivos en la confianza, los que consideran efectos negativos y aquellos que concluyen que no debe haberlos. Entre los primeros se situarían las teorías en torno a la elección racional y de la democracia deliberativa. También justificarían esta relación positiva los modelos de justicia procedimental, aunque, en este caso, serían modelos que podrían a su vez identificar motivos para el incremento de la frustración. En este mismo sentido de incremento de la frustración y la decepción se situarían las teorías que prevén impactos negativos de la transparencia sobre la confianza. En esta línea también se situarían autores que dudan de los posibles beneficios de la transparencia (Byung-Chul Han, 2013; O’Neill, 2002; Etzioni, 2016; Pozen, 2019). Concretamente, O’Neill aseguraba ya en el año 2002 que, a pesar de tener más información que nunca, es posible que la transparencia produzca resultados contrarios a los esperados. De hecho, establece que la confianza más genuina se basa en la ausencia de información o en la «no necesidad» de tenerla. La misma autora también apunta que no es sorprendente que la desconfianza pública se haya incrementado durante los años en los que la apertura y la transparencia se han consolidado, puesto que la transparencia destruye el secreto, pero no limita el engaño y la desinformación deliberada que subviertan las relaciones de confianza:

Transparency and openness may not be the unconditional goods that they are fashionably supposed to be. By the same token, secrecy and lack of transparency may not be the enemies of trust (O’Neill, 2002: 18).

Otros autores vinculan la demanda de transparencia a aspectos más ideológicos. Así, Etzioni (2016, 2018) considera que la transparencia es un concepto que se puede utilizar como pretexto para desregular y concurre con O’Neill cuando establece que la transparencia puede no producir los impactos esperados y que, además, presenta algunos sesgos ideológicos que a menudo se esconden. Byung-Chul Han (2013), destaca la perversidad de la transparencia en el sentido de que la entiende como opuesta a la confianza: allí donde surge la transparencia es porque no existe la confianza. Pozen (2020) aboga directamente por la necesidad de un sociological turn en la comprensión que hemos tenido hasta el presente de los efectos de las políticas de transparencia. Este autor concluye que la transparencia no es en sí misma un ideal normativo coherente ni tampoco tiene una relación instrumental directa con ningún objetivo primario de la gobernanza.

Ahora bien, se ha aceptado por buena parte de la literatura contemporánea que la confianza suele tratarse como un producto beneficioso de las políticas de transparencia, asumiendo que son conceptos que se refuerzan mutuamente (Brown, Vandekerckhove y Dreyfus, 2014). De hecho, muchas leyes de transparencia y libertad de información encuentran su legitimidad y construyen su expectativa causal en el esperado aumento de la confianza.

En la mayoría de trabajos que estudian la relación entre confianza y transparencia aparecen resultados similares: poco concluyentes y muy dependientes del contexto y de las características individuales. En uno de los primeros trabajos sobre la materia, Parent, Vandebeek y Gemino (2005) examinan hasta qué punto las iniciativas de gobierno digital han logrado aumentar la confianza y la eficacia política externa de los votantes. Sus contribuciones apuntan a la idea de que los individuos con confianza a priori en el Gobierno, y con niveles elevados de eficacia interna, ven reforzada su confianza en el Gobierno mediante la interacción electrónica con sus Gobiernos. De la misma manera describen la situación inversa: los individuos con baja autoeficacia no aumentarán su confianza, independientemente del medio de interacción y el nivel de transparencia. Unos años más tarde, Piotrowski y Van Ryzin (2007) estudian los efectos de la transparencia en el Gobierno local en Estados Unidos. El artículo asume la dificultad contextual y clasifica a los individuos a partir de la satisfacción con los servicios prestados por el Gobierno local. Hipotetizan que los ciudadanos que perciben un mejor funcionamiento gubernamental pueden tener menos motivos para demandar que el gobierno sea transparente (abriendo la puerta de facto a una transparencia basada en el control y el castigo). Los resultados que obtienen apuntan por lo general hacia considerar que aquellos ciudadanos que consideran que el gobierno ya está suficientemente abierto, demandan menos transparencia, mientras que los que lo describen como opaco tienden a requerir más. Las personas comprometidas políticamente y que se relacionan con el gobierno con frecuencia también suelen exigir mayor transparencia. Es decir, a mayor confianza del ciudadano en sus Gobiernos locales, menos se interesan por la transparencia en algunas materias concretas. Villoria apunta que la transparencia es en sí misma efecto de la desconfianza en el poder político y económico (Villoria, 2019: 17).

En trabajos posteriores, Grimmelikhuijsen (2010) apunta hacia el hecho de que la confianza previa tiene un papel importante en la percepción de la confianza sobre la política (en ese caso, municipal), así los niveles de confianza percibidos sobre el Gobierno municipal se determinan en gran medida por las impresiones preexistentes sobre el Gobierno. El mismo autor, en un trabajo posterior (Grimmelikhuijsen, 2012), plantea la hipótesis de que los atajos emocionales son determinantes de la confianza, pero que se pueden modular por el efecto de la transparencia. De nuevo, sus resultados son poco concluyentes, puesto que las actitudes y predisposiciones previas respecto al Gobierno aparecen como más importantes que el efecto de la transparencia en sí mismo. En una línea similar, Grimmelikhuijsen, Porumbescu, Hong e Im (2013) analizan el efecto de la transparencia sobre la confianza de los ciudadanos, pero en dos culturas nacionales totalmente diferentes: Países Bajos y Corea del Sur. El trabajo testa los efectos de un tipo concreto de transparencia: la transparencia en la toma de decisiones, la transparencia de la información sobre las políticas concretas y la transparencia en los resultados y efectos de la política. Concluyen que la transparencia parece tener más efectos negativos que positivos en la confianza en el gobierno y que parece producir menores impactos en el corto plazo.

Finalmente, Mabillard y Pasquier, en un trabajo más reciente (2015), investigan el carácter endógeno de la transparencia en relación con la confianza, partiendo de la idea de que, si la confianza en el gobierno se considera, en la mayoría de las ocasiones, como efecto positivo de la transparencia, también puede considerarse como un factor que influye en la percepción de la transparencia de los ciudadanos. Sus resultados para el caso suizo los llevan a cuestionar la declaración común sobre la correlación positiva entre transparencia y la producción de confianza en el Gobierno. En sus conclusiones, destacan que cualquier estudio sobre este tema debería tener muy presente el factor «confianza inicial o previa» en las instituciones, ya que puede desempeñar un papel muy significativo en la relación observada.

De manera general, el metaanálisis realizado por Cucciniello, Porumbescu y Grimmelikhuijsen (2017) concluye que, en términos de resultados, parece que existe una mayor propensión de la transparencia a mejorar la calidad de la gestión financiera y reducir los niveles de corrupción del sector público que a mejorar la confianza, la legitimidad y la rendición de cuentas, que obtienen resultados menos concluyentes (Cucciniello, Porumbescu y Grimmelikhuijsen, 2017). Su metaanálisis identifica claramente que las condiciones contextuales son importantes, puesto que, bajo algunas circunstancias, la transparencia puede contribuir positivamente, por ejemplo, a la rendición de cuentas, mientras que no lo hace en otras situaciones. Esta revisión muestra algunos factores que condicionan el efecto de la transparencia, identificados hasta ahora, que incluyen la cultura nacional y los valores, el tipo de problema político y la participación, la forma de gobierno, y el método utilizado para mejorar la transparencia. De forma similar, el trabajo de Wang y Guan (2022) concluye, tras otro metaanálisis, que la transparencia parece mostrar ciertos impactos positivos en la confianza, pero establece numerosos matices en función del tipo de transparencia (dependiendo del mecanismo, del momento y objeto, e incluso de los modelos y las estrategias metodológicas utilizadas). Villoria (2021) recalca también la importancia de la condicionalidad de los elementos contextuales para entender los efectos individuales de las políticas de transparencia.

En cualquier caso, el análisis de la relación entre transparencia y confianza, tanto respecto a las aproximaciones teóricas como a las posibles evidencias empíricas, muestra resultados muy diversos. A la mencionada intervención de factores moduladores, se debe añadir los diferentes elementos que pueden influir en la definición de lo que los ciudadanos entienden como transparencia. A nivel general y agregado, el trabajo publicado que más se acerca al planteamiento de este artículo es el de Mabillard y Pasquier (2016), en el que proponen un estudio que se centra en la relación entre transparencia y confianza en diez países durante el período de 2007 a 2014. Estos autores concluyen que su estudio no sirve para confirmar una relación positiva entre transparencia y confianza en el Gobierno. Sin embargo, es el primer (y casi único) estudio empírico que se fundamenta en una expectativa como la de este artículo: que la transparencia nace en la ausencia de confianza. En efecto, Mabillard y Pasquier concluyen que la transparencia y la confianza no tienen una relación lineal, y que es necesario un cierto grado de incertidumbre para que la confianza exista.

El marco teórico precedente nos dibuja un conjunto de resultados no excesivamente concluyentes que dejan espacio para nuevas aportaciones en este campo. Los principales resultados de los estudios de los efectos o las demandas de transparencia orientados a la ciudadanía y, concretamente, la relación entre transparencia y confianza en el Gobierno son mucho más diversos y heterogéneos que los resultados de los estudios que analizan los efectos sobre los Gobiernos.

El marco teórico presentado indica que la relación entre la confianza en el Gobierno y la transparencia institucional no es nítida y puede estar influenciada por diversos factores. De hecho, varios de los estudios comentados destacan la relevancia de la confianza previa tanto en la percepción y valoración de la transparencia, como en el valor que esta pueda tener. Así, cuando los ciudadanos presentan bajos niveles de confianza, tanto en términos difusos como específicos, es más probable que consideren la transparencia institucional como un mecanismo de control en lugar de un medio para confiar o mejorar el Gobierno. La transparencia se percibe en gran medida como un instrumento de control y vigilancia sobre el aparato gubernamental cuando la confianza individual es inexistente o está muy dañada, y no en el caso contrario.

Es plausible, pues, que parte de la demanda social «latente» de transparencia tenga, en realidad, un carácter punitivo y desconfiado sobre el sector público. Es viable, por lo tanto, que los resultados publicados hasta la fecha sean contradictorios porque no toman en consideración esta vertiente «latente» o «no declarada» de la transparencia. En este artículo se pretende aportar una visión alternativa y complementaria a las existentes, a partir de un modelo que incluye la concepción de los ciudadanos y tiene en cuenta la reserva previa de confianza para entender qué entienden los ciudadanos cuando demandan transparencia. En este marco, los factores contextuales y, en particular, la confianza individual previa se muestran como un factor determinante que modula la forma en que los individuos conciben la transparencia, sus efectos y su valoración.

Gráficamente, la relación entre políticas de transparencia y confianza se basaría en una expectativa causal que implicaría que los efectos de la transparencia de los Gobiernos y las Administraciones generarían un aumento de la confianza en los ciudadanos en el funcionamiento del aparato gubernamental.

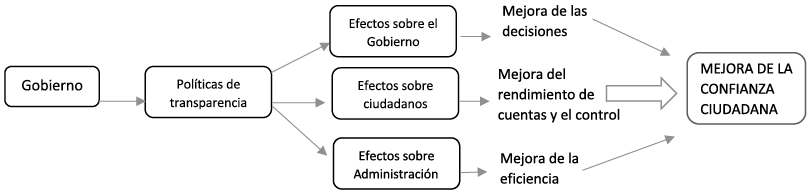

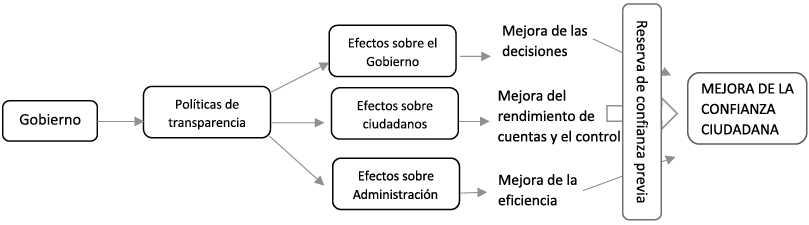

Sin embargo, nuestra aproximación toma en cuenta que la confianza previa actúe como un elemento mediador o condicionante de los resultados de la política de transparencia. Esta contribución parte de que la confianza previa incide en la percepción individual de la transparencia, de tal modo que, una falta de confianza modifique la manera en que los individuos conciben y valoran las funciones y los efectos de esta. La confianza previa constituiría un elemento distorsionante en la posibilidad de una relación lineal, directa y positiva entre ambos conceptos. En otras palabras, la expectativa causal de que, a mayor transparencia, mayor confianza, funcionaría fundamentalmente en los ciudadanos que, de entrada, muestran mayor confianza previa y no en los que no la tienen. Así pues, los mecanismos causales apuntados anteriormente están condicionados por la existencia previa de confianza en los individuos.

Esta explicación alternativa implicaría que la reserva previa de confianza tiene un efecto en la percepción ciudadana de la transparencia. Gráficamente, este modelo opera como el anterior, pero concibe el efecto de la transparencia como mediado por la confianza previa de los individuos. El mecanismo aquí expuesto podría explicar mejor la relación observada a menudo entre transparencia y confianza: una política de transparencia sobre individuos que ya cuentan con niveles de confianza tiene un efecto de refuerzo o retroalimentación en estos niveles de confianza; por el contrario, tiene limitado efecto en los individuos que tienen niveles bajos de confianza.

La principal expectativa de este artículo es que la concepción de la transparencia, entendida como control por parte de los ciudadanos sobre los políticos, se genera a partir de la ausencia de confianza. Nuestra hipótesis de trabajo, pues, une confianza y transparencia de manera que la variable independiente, la confianza institucional previa de los ciudadanos, impacta en la variable dependiente de interés, que es la variación en la concepción de la transparencia institucional. Así, la hipótesis principal establece que, «a menor nivel de confianza institucional, mayor probabilidad de considerar la transparencia como instrumento de control y no como instrumento de mejora, rendimiento de cuentas y participación institucional».

En una primera fase del trabajo, de tipo más exploratorio, se llevaron a cabo técnicas cualitativas (grupos focales) con objeto de delimitar mejor el vínculo que se pretendía explorar y las posibles técnicas de análisis a utilizar posteriormente1. En estos grupos se pudo detectar una articulación clara entre las variables de confianza y transparencia que implicaba un cierto grado de retroalimentación.

Los resultados de los grupos arrojaron la idea de que la demanda de transparencia parecía más vinculada a la desconfianza que a la confianza, y que esta parecía más relevante que otros aspectos como la eficiencia, la proximidad, el prestigio y el valor social reconocido. De hecho, en la discusión se apreciaba de forma nítida que no se exigía transparencia institucional si existía confianza. Así, algunos participantes no consideraban la transparencia como un componente necesario o con incidencia en su grado de confianza en las instituciones y otros, en cambio, planteaban la transparencia como una exigencia en un contexto de falta de confianza. A la vista de estos resultados, se optó por llevar a cabo una encuesta a una muestra representativa de ciudadanos de Cataluña, para poder acercarnos a la forma en que los ciudadanos entienden la transparencia institucional.

Concretamente, la encuesta se llevó a cabo a una muestra de 1603 individuos mayores de dieciséis años2. Operacionalizamos la variable dependiente (el concepto de la transparencia) a través de una pregunta cerrada con el siguiente enunciado «Para usted, ¿qué es la transparencia principalmente?». Las opciones de respuesta se corresponden con las tres principales funciones de la transparencia:

La primera opción la identificamos como una política que permite mejorar el rendimiento de cuentas y la información disponible; la segunda sería la que consideramos como una política fiscalizadora, sin voluntad de mejora del sistema político si no estrictamente de control; finalmente, la tercera opción se vincula con la posibilidad de mejorar la incidencia de los individuos en la acción política. La dificultad de poder medir la transparencia como un concepto negativo es evidente, y más en forma de pregunta directa. En este caso, se analiza el hecho de que se considere la transparencia esencialmente como un mecanismo de control y fiscalización de los gobernantes por encima de otras opciones que suponen un tipo de relación entre gobernante y gobernado menos marcado por ese componente. Cabe señalar que el vocablo «control», por más que sea una de las funciones clásicas de la transparencia, no deja de implicar una connotación que supone una determinada relación y posición del ciudadano. Si la opción que recoge la posibilidad de incrementar la participación se podría considerar positiva, y la de rendición de cuentas como un seguimiento proactivo y dependiente de la voluntad política, el término «control» implica una mayor carga negativa y nos remite a una visión de vigilancia severa y permanente escrutinio que no deja de implicar una desconfianza casi por defecto.

En la encuesta también se incluyeron indicadores sobre la confianza en las instituciones. Se optó por preguntar por el grado de confianza en el ayuntamiento porque es la institución pública mejor valorada por los ciudadanos y la que menos rechazo concita, además de ser la más fácilmente identificable. Se han incluido en los modelos multivariantes las principales variables socioeconómicas –edad y nivel de estudios–, junto con la dimensión del municipio. El grado de confianza en el ayuntamiento se mide en una escala de 0-10; la dimensión del municipio se clasifica en cuatro tramos; el nivel de estudios de los entrevistados ordenados en tres niveles y la edad agrupada en cuatro intervalos.

La estrategia metodológica parte de buscar la relación entre los niveles de confianza de los individuos y la forma en que conciben la transparencia como mecanismo institucional. Para llevar a cabo este análisis se ha optado por un modelo de regresión logística multinomial con el objeto de examinar los determinantes de la concepción de la transparencia del grupo que la considera como política de control y fiscalización, en relación con los que no consideran que el control sea la principal característica de la transparencia.

Nuestro principal indicador de qué se entiende por transparencia, pues, es una pregunta cerrada con la que hemos puesto a prueba las dimensiones que habitualmente se señala que forman parte de este concepto y las respuestas están distribuidas en torno a un tercio de la población de estudio. A pesar de que las opciones muestran diferencias leves, la respuesta que consideramos más neutra, que recoge la idea de rendimiento de cuentas, es la que se situaría como la primera opción.

Tabla 1. Para usted, ¿qué es la transparencia principalmente?

|

Total |

|

|

Proposición 0: Lo que permite controlar a los gobernantes. |

30,0 |

|

Proposición 1: Lo que permite participar a los ciudadanos. |

29,5 |

|

Proposición 2: Lo que permite a los gobernantes explicar qué hacen. |

33,7 |

|

Ns-Nc |

3,3 |

Fuente: Elaboración propia.

La estructura de la pregunta conlleva una única decisión entre las tres respuestas alternativas. Llevar a cabo tres modelos lógicos independientes estaría asumiendo implícitamente que el entrevistado decide en primer lugar si está de acuerdo o no con la respuesta 0, repite el proceso por la respuesta 1 y reitera el proceso para la respuesta 2. De esta forma, estaríamos asumiendo que el individuo toma tres decisiones independientes en el momento de responder a la pregunta y, potencialmente, podría escoger más de una alternativa. La formulación de la pregunta no permite esta estructura de respuesta. Un individuo elige solo una de las alternativas y toma una decisión en la que se contemplan las tres alternativas a la vez. Por este motivo, en este caso, el modelo más adecuado para analizar el comportamiento de los entrevistados es la regresión logística multinomial que permite modelar decisiones con más de dos alternativas.

Este modelo requiere que definamos una de las respuestas como punto de referencia. De esta forma, el modelo nos informará de qué manera se modifica la probabilidad de escoger las otras opciones respecto a la alternativa base en función del valor que toman las diferentes variables explicativas. El punto de referencia ha sido, lógicamente, la idea de la transparencia como instrumento de control de los ciudadanos sobre sus gobernantes, ya que el interés de la investigación radica en establecer la relación entre el grado de confianza institucional y el concepto de transparencia que se centra estrictamente en la fiscalización.

Las variables activas en el modelo son las siguientes:

Los resultados del modelo son los que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados de los modelos

|

1 Participación |

2 Rendimiento de cuentas |

|

|

Confianza de 5-7 |

0.382** (0.151) |

0.559*** (0.144) |

|

Confianza de 8-10 |

0.841*** (0.212) |

1.051*** (0.203) |

|

[Ref.: Confianza de 0-4] |

||

|

Edad: 16-29 |

-0.225 (0.221) |

-0.618*** (0.203) |

|

Edad: 30-44 |

-0.562** (0.220) |

-0.774*** (0.200) |

|

Edad: 45-59 |

-0.507** (0.216) |

-1.101*** (0.203) |

|

[Ref.: Edad: mayores de 59] |

||

|

Municipios |

-0.198 (0.208) |

-0.337* (0.199) |

|

Municipios 10.000-100.000 |

-0.294 (0.234) |

-0.170 (0.218) |

|

Municipios 100.000-500.000 |

-0.119 (0.225) |

-0.246 (0.214) |

|

[Ref.: Mun. +500000] |

||

|

Sin estudios |

-0.119 (0.470) |

-0.00413 (0.519) |

|

Estudios obligatorios |

-0.591 (0.474) |

-0.128 (0.521) |

|

Estudios posobligatorios |

-0.682 (0.473) |

-0.243 (0.520) |

|

Posobligatorios profesionales |

-1.246*** (0.468) |

-0.405 (0.513) |

|

[Ref.: Estudios superiores] |

||

|

Constante |

0.931* (0.528) |

0.907 (0.563) |

|

Observaciones |

1,526 |

1,526 |

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 2 muestra cómo se modifica la probabilidad de escoger la alternativa que señala la transparencia como la herramienta que permite participar a los ciudadanos (primera columna del modelo) o la que hace referencia a que la transparencia permite un mejor rendimiento de cuentas e información (segunda columna del modelo) respecto a la respuesta que nos interesa investigar (alternativa base), que no es otra que la capacidad de fiscalización de los ciudadanos.

Tal y como puede observarse en la tabla 2, las variables de edad y confianza institucional muestran un efecto significativo en la forma en que los participantes entienden la transparencia. Si se analiza la primera columna del modelo, el hecho de que un individuo declare un nivel de confianza entre 5-7 (comparándolo con otro con un nivel de confianza entre 0-4), está asociado con un incremento de la probabilidad de elegir la alternativa 1, es decir, las mejoras en la incidencia de la participación ciudadana (respecto a elegir la alternativa 0). Cuando la comparación se realiza entre un individuo con un nivel de confianza entre 8-10 respecto a otro entre 0-4, se observa que también está asociado con un incremento de la probabilidad de escoger la alternativa 1 respecto a la 0. La estructura es similar con la variable edad: su incremento está asociado a un decremento de la probabilidad de escoger esta alternativa respecto a la 0, ligada a la fiscalización de los gobernantes. La lectura de los resultados es la misma al analizar la columna 2 (en la que se compara el efecto de las variables edad y confianza sobre la probabilidad de escoger la alternativa 2 respecto a la alternativa 0).

Los resultados indican que un bajo nivel de confianza institucional está asociado con una mayor probabilidad de escoger la respuesta que hace referencia a la fiscalización de los gobernantes. En otras palabras, una menor confianza institucional contribuye a conceptualizar la transparencia como un instrumento de control de los gobernantes y de este modo emerge el concepto de transparencia punitiva como una fórmula de penalización ante la falta de confianza.

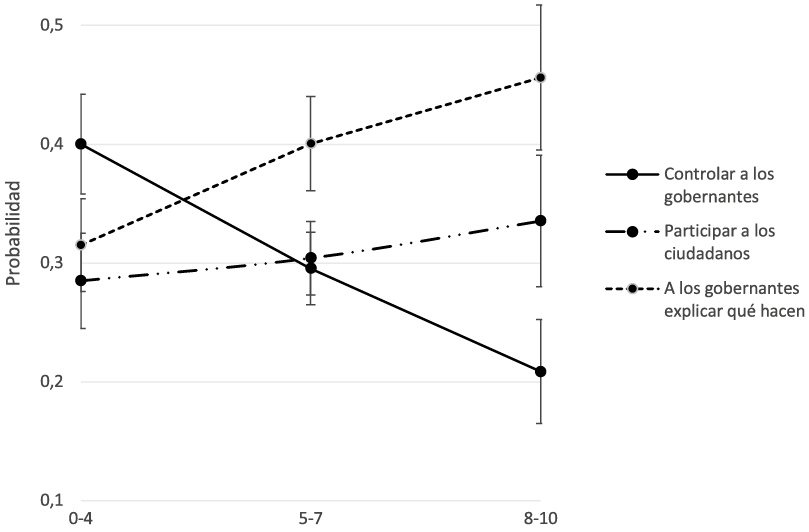

Estos resultados indican la dirección del efecto, de modo que la intensidad de los coeficientes que se obtienen del modelo señala su tendencia; el coeficiente positivo supone una asociación con un incremento de la probabilidad y al contrario si el coeficiente es negativo. La tabla 3 completa esta información y muestra los efectos marginales de la variable que mide el grado de confianza institucional y nos informa en cuántos puntos porcentuales se modifica la probabilidad de escoger cada una de las alternativas de respuesta según el grado de confianza de los ciudadanos, midiendo así la magnitud. La categoría base de referencia es la baja confianza institucional (valoraciones de 0-4). Las tres alternativas de respuesta o, en otras palabras, las dimensiones teóricas que forman parte del concepto de transparencia, muestran una relación con el nivel de confianza institucional claramente divergente y nos permiten establecer dos tipos de itinerarios. En líneas generales, un incremento en el grado de confianza institucional incrementa la percepción de la transparencia como un mecanismo para el rendimiento de cuentas y, en cambio, un decrecimiento del grado de confianza por parte de los ciudadanos aumenta la probabilidad de percibir la transparencia como un mecanismo de control sobre los responsables políticos.

De acuerdo con estos resultados, un individuo con un nivel de confianza entre 7-8 tiene una probabilidad de elegir la respuesta referida a la transparencia como control de 10,45 puntos porcentuales menos que un individuo con un nivel de confianza entre 0-4. El efecto es aún más evidente cuando comparamos a los entrevistados con un nivel de confianza superior (entre 8-10), ya que la probabilidad de escoger la respuesta ligada a la fiscalización de los gobernantes es inferior en prácticamente veinte puntos porcentuales (19,13 puntos). Por tanto, no solo la dirección señala una relación negativa entre la confianza y la percepción de la transparencia como mecanismo de control, sino que la magnitud de la relación avala de forma clara la relación.

Por lo que se refiere al otro lado de la relación, puede señalarse que la confianza está asociada con un incremento de la probabilidad de escoger la respuesta referida a la transparencia como una posible mejora del rendimiento de cuentas. Más concretamente, un individuo con un nivel de confianza entre 5-7 tiene una probabilidad de entender la transparencia en esta versión que incrementa en 8,5 puntos porcentuales cuando lo comparamos con un individuo con un nivel de confianza entre 0-4. Si comparamos a un individuo con un nivel de confianza del 8-10, tiene una probabilidad de escoger esta respuesta 14,1 puntos porcentuales superior a un individuo con un nivel de confianza entre 0-4.

La descripción anterior queda bien reflejada en el gráfico número 3, es decir, en qué porcentaje varía la probabilidad de optar por una determinada respuesta según el nivel de confianza de los entrevistados.

Por último, es interesante también observar que la probabilidad de elegir la respuesta ligada a la mayor participación de los ciudadanos no parece afectada por el nivel de confianza (los coeficientes son positivos, pero no significativos).

Discusión de resultados

y conclusiones

Este trabajo pretende arrojar luz sobre la relación entre la confianza y la transparencia institucional que todavía tiene margen para nuevas aportaciones, a pesar de ser uno de los ámbitos en los que las contribuciones académicas han sido mayores. Hemos mostrado que no existe evidencia empírica suficientemente clara como para tener una idea precisa y robusta de las relaciones entre estas dos variables. Además, hemos constatado que, desde el punto de vista teórico, es posible identificar un origen que podríamos calificar como «punitivo» en la concepción de las funciones de la transparencia. Esto va más allá de lo ya apuntado en la literatura, ya que no solo implica un vínculo entre transparencia y desconfianza (Villoria, 2019), sino que supone que esta se instrumentaliza como mecanismo agraviado si no existe una confianza previa.

Con las limitaciones de medida que hemos enunciado, nuestros resultados apuntan hacia la idea de que muchas de las demandas de transparencia pueden tener un origen ligado a la percepción de mal funcionamiento o, más generalmente, de una necesidad de control basada en la falta de confianza, como destacaban algunos trabajos teóricos apuntados anteriormente. Estos hallazgos confirman los resultados obtenidos en los grupos de discusión en los que los ciudadanos que mostraban mayor confianza en el funcionamiento institucional no se planteaban la necesidad de incrementar la transparencia. Por el contrario, aquellos con menor confianza claramente demandaban un funcionamiento más transparente.

El análisis cuantitativo muestra una relación negativa entre nuestras variables de interés: la percepción de la transparencia como voluntad de control a los gobernantes se incrementa a medida que decrece la confianza en las instituciones. Una mayor desconfianza en la institución supone una concepción de la transparencia con voluntad fiscalizadora por encima de otras funciones y, en particular, de la más obvia, que sería la relacionada con el rendimiento de cuentas. Esta relación parece indicar una voluntad de aplicar la transparencia con una cierta lógica penalizadora.

Este hallazgo puede dar respuesta a las dificultades que muestra la literatura, y que hemos recogido en el análisis del estado de la cuestión, en establecer una relación clara entre las dos variables –confianza y transparencia– y rompe el esquema lineal y directo de la relación. No podemos afirmar que, a más transparencia, mayor confianza y, en cambio, estos resultados parecen indicar que, a mayor desconfianza, más se tiende a utilizar la transparencia en una lógica que podríamos considerar como punitiva, dado que no busca mayor rendimiento de cuentas u opciones de participación, sino mayor fiscalización y escrutinio.

Los modelos muestran también otras relaciones interesantes, particularmente las de la edad, puesto que a medida que aumenta la edad parece aumentar la probabilidad de considerar a la transparencia como punitiva o de control. De forma parecida, los ciudadanos más educados también muestran mayor tendencia a considerar la transparencia como un instrumento de control gubernamental.

Análogamente, los perfiles que no consideran que la transparencia sea un instrumento de control de los gobernantes identifican la transparencia como un instrumento para incrementar la participación o para facilitar la explicación de los gobernantes que se incrementa con la confianza, de forma estadísticamente significativa. Ello refuerza la idea de que el control como finalidad de la transparencia emerge de forma más intensa cuando hay desconfianza. Ante la falta de confianza, los ciudadanos intentan compensar sus recelos con instrumentos que permiten incrementar el control, pero esto no implica que la existencia de esas fórmulas suponga recuperar o reconstruir el vínculo dañado.

De forma global, estos resultados, aunque preliminares, muestran una interesante vía de desarrollo de futuros estudios en la materia. Al optimismo sin una base empírica clara que supone presumir una relación casi automática entre las políticas de transparencia y el incremento de la confianza ciudadana en el sistema institucional cabe introducir algunas precauciones sobre los posibles efectos de los niveles de confianza, o de la desconfianza, previos sobre los hipotéticos efectos de la transparencia. Esta lógica fiscalizadora puede fácilmente identificarse con una voluntad punitiva que implique el uso de la transparencia como un mecanismo de estricto escrutinio, de naturaleza sancionadora, motivado por la desconfianza.

Ballester, Adrián (2015). «Administración Electrónica, Transparencia y Open Data como generadores de confianza en las Administraciones Públicas». Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, 100: 120-126.

Brown, Alexander J.; Vandekerckhove, Wim y Dreyfus, Suelette (2014). The Relationship between Transparency, Whistleblowing, and Public Trust. En: P. Ala’i y R. G. Vaughn (eds.). Research Handbook on Transparency (pp. 30-58). Cheltenham/Camberley/Northampton: Edward Elgar Publishing.

Byung-Chul, Han (2013). La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder.

Castellanos, Jorge (2022). «Transparencia y participación ciudadana: la lucha contra la corrupción como eje vertebrador del proceso democrático». Revista Española de la Transparencia, 15: 107-129.

Cotterrell, Roger (1999). «Transparency, Mass Media, Ideology and Community». Journal for Cultural Research, 3(4): 414-426.

Cucciniello, Maria; Porumbescu, Gregory A. y Grimmelikhuijsen, Stephan (2017). «25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions». Public Administration Review, 77(1): 32-44.

Dabbagh Rollán, Víctor Omar (2016). «La Ley de Transparencia y la corrupción. Aspectos generales y percepciones de la ciudadanía española». Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 68: 83-106.

Dragos, Dacian C.; Kovač, Polonca y Marseille, Albert T. (eds.) (2019). The Laws of Transparency in Action: A European Perspective. Cham: Palgrave Macmillan.

Etzioni, Amitai (2016). Is Transparency the Best Disinfectant? Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2731880, acceso 23 de septiembre 2023.

Etzioni, Amitai (2018). The Limits of Transparency. En: E. Alloa y T. Dieter (eds.). Transparency, Society and Subjectivity (pp. 179-201). Cham: Palgrave Macmillan.

Erkkilä, Tero (2012). Government Transparency: Impacts and Unintended Consequences. Heidelberg/New York: Springer.

Fox, Jonathan (2007) «The Uncertain Relationship between Transparency and Accountability». Development in practice, 17(4-5): 663-671.

Grimmelikhuijsen, Stephan G. (2010). «Transparency of Public Decision-making: Towards Trust in Local Government?». Policy & Internet, 2(1): 5-35.

Grimmelikhuijsen, Stephan G. y Welch, Eric W. (2012). «Developing and Testing a Theoretical Framework for Computer-mediated Transparency of Local Governments». Public Administration Review, 72(4): 562-571.

Grimmelikhuijsen, Stephan; Porumbescu, Gregory; Hong, Boram e Im, Tobin (2013). «The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment». Public Administration Review, 73(4): 575-586.

Hood, Christopher (2010). «Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkard Couple?». West European Politics, 33(5): 989-1009.

Hood, Christopher y Heald, David (2006). «Transparency: The Key to Better Governance?». Series: Proceedings of the British Academy, 135. Oxford: Oxford University Press for The British Academy.

Mabillard, Vincent y Pasquier, Martial (2015). «Transparency and Trust in Government: A Two-way Relationship». Yearbook of Swiss Administrative Sciences, 6: 23-34. doi: 10.5334/ssas.78

Mabillard, Vincent y Pasquier, Martial (2016). «Transparency and trust in government (2007-2014): A comparative study». NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 9(2): 69-92.

Magre, Jaume; Medir, Lluís; Pano, Esther; Vallbé, Joan-Josep y Martínez-Alonso, José Luis (2021). La Implementación y los efectos de la normativa de transparencia en los Gobiernos locales de mayor población. Madrid: Instituto Nacional de Administraciones Públicas.

Medir, Lluís; Pano, Esther; Vallbé, Joan-Josep y Magre, Jaume (2021). «La implementación de las políticas de transparencia en los municipios españoles de mayor población: ¿path dependency o shock institucional?». Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 27: 6-29.

Meijer, Albert (2013). «Understanding the Complex Dynamics of Transparency». Public Administration Review, 73(3): 429-439.

Michener, Gregory (2019). «Gauging the Impact of Transparency Policies». Public Administration Review, 79(1): 136-139.

Nozick, Robert (2014). Anarquía, Estado y utopía. New York: Editorial Innisfree.

O’neill, Onora (2002). A Question of Trust: The BBC Reith Lectures 2002. Cambridge: Cambridge University Press.

Parent, Michael; Vandebeek, Christine. A. y Gemino, Andrew C. (2005). «Building Citizen Trust through E-government». Government Information Quarterly, 22(4): 720-736.

Piotrowski, Suzanne J. y Ryzin, Gregg van G. (2007). «Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government». The American Review of Public Administration, 37(3): 306-323.

Pozen, David E. (2020). «Seeing Transparency More Clearly». Public Administration Review, 80(2): 326-331.

Roberts, Alasdair (2006). Blacked out: Government Secrecy in the Information Age. Cambridge: University Press.

Roberts, Alasdair (2015). Transparency in Government. En: T. Bovaird y E. Loeffler (eds.). Public Management and Governance. London: Routledge.

Villoria, Manuel (2015). «Ética en las administraciones públicas: de los principios al marco institucional». Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria, Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, 9: 8-17.

Villoria, Manuel (2019). «El reto de la transparencia». Anuario de Transparencia Local 2018, 1: 15-41. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local.

Villoria, Manuel (2021). «¿Qué condiciones favorecen una transparencia pública efectiva?». Revista de Estudios Políticos, 194: 213-247.

Villoria, Manuel e Izquierdo, Agustín (2015). Ética pública y buen gobierno. Madrid: Tecnos.

1 Se realizaron dos grupos de discusión con siete y ocho integrantes y de dos horas de duración, como metodología que permite el intercambio de ideas y opiniones y la profundización en motivaciones y percepciones. Se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

2 Nota técnica: muestreo en afijación uniforme en cuatro ámbitos territoriales –Barcelona ciudad, resto del Área Metropolitana, resto de la Región Metropolitana y resto de Cataluña– estratificado por distritos en la ciudad de Barcelona y por dimensión de municipio en el resto. Selección aleatoria de las personas a entrevistar con cuotas cruzadas de sexo y edad. Para la obtención de resultados globales, los datos se han ponderado de acuerdo con el peso real de cada uno de los ámbitos territoriales. El error de la muestra es de ± 2,5 % para el total de la muestra, para un nivel de confianza del 95,5 % y p=q=0,5. Para cada uno de los ámbitos territoriales, el error muestral es del ± 5,0 %. El trabajo de campo se realizó entre el 21 y el 28 de enero de 2022.

Gráfico 1. Expectativa teórica de los efectos de las políticas de transparencia

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Expectativa alternativa de los efectos de las políticas de transparencia

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Efectos marginales de la variable que mide el grado de confianza institucional

|

dy/dx |

Delta-method std. err. |

Z |

P>|z| |

[95% conf. Interval] |

||

|

Confianza 0-4 |

(base outcome) |

|||||

|

Confianza 5-7 _predict Proposición 0 Proposición 1 Proposición 2 |

-0.1045379 0.0191289 0.085409 |

0.0279162 0.026669 0.0277859 |

-3.74 0.72 3.07 |

0.000 0.473 0.002 |

-0.1592526 -0.0331414 0.0309496 |

-0.0498232 0.0713991 0.1398684 |

|

Confianza 8-10 _predict Proposición 0 proposición 1 Proposición 2 |

-0.191346 0.0503309 0.1410151 |

0.033918 0.0359109 0.0376705 |

-5.64 1.40 3.74 |

0.000 0.161 0.000 |

-0.257824 -0.0200531 0.0671823 |

-0.1248679 0.1207149 0.2148478 |

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Efectos marginales del grado de confianza institucional

Fuente: Elaboración propia.

RECEPCIÓN: 13/04/2024

REVISIÓN: 14/06/2024

ACEPTACIÓN: 25/10/2024