Bienestar psicológico y resiliencia

de los inmigrantes en crisis sociales emergentes

Mental Wellbeing and Resilience of Immigrants

in Facing Emerging Social Crises

Héctor Cebolla Boado y Álvaro Suárez-Vergne

|

Palabras clave

Inmigración

- Bienestar psicológico

- Cuestionario Global de Salud-12

- Confinamiento

- COVID-19

- Vulnerabilidad económica

- Redes de apoyo

- Paradoja del inmigrante saludable

|

Resumen

En este artículo se compara el bienestar psicológico de inmigrantes y nativos durante los confinamientos de la primavera de 2020 en Madrid (España). Se utilizan datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, y del Panel de Hogares de COVID-19 de Madrid. En general, la población en riesgo de morbilidad psicológica llega al 60 % durante los confinamientos. No se encuentran grandes diferencias entre inmigrantes ni nativos. Sin embargo, la reducción de ingresos tiene un mayor impacto psicológico en los inmigrantes. La evidencia proporcionada destaca una población migrante que registra niveles de bienestar psicológico idénticos a los de los nativos. Sin embargo, la vulnerabilidad económica que enfrentan los migrantes los expone a un mayor malestar. Estos resultados pueden contribuir a la elaboración de políticas públicas en futuras crisis sanitarias.

|

|

Key words

Immigration

- Mental Wellbeing

- Global Health Questionnaire-12

- Lockdown

- COVID-19

- Economic Vulnerability

- Support Networks

- Healthy Immigrant Paradox

|

Abstract

This study compares the psychological impact experienced by immigrants and natives during the spring 2020 lockdowns in Madrid (Spain). We utilize data from the Spanish 2017 National Health Survey, and the Madrid Covid Household Panel. Overall, the population at risk of psychological morbidity peaked at around 60 percent during the lockdowns. The behaviour of immigrants and natives is strikingly similar. However, a single dimension emerges in which immigrants are notably more psychologically vulnerable. The reduction in income imposed a greater loss of mental wellbeing on immigrants than on natives. Thus, the evidence provided highlights an immigrant population which registers similar levels of distress as natives, but the greater economic vulnerability faced by immigrants exposes them to greater distress. These findings can inform public policies during future health crises.

|

Cómo citar

Cebolla Boado, Héctor; Suárez-Vergne, Álvaro (2025). «Bienestar psicológico y resiliencia de los inmigrantes en crisis sociales emergentes». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 190: 89-110. (doi: 10.5477/cis/reis.190.89-110)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Héctor Cebolla Boado: Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) – CSIC | hector.cebolla@cchs.csic.es

Álvaro Suárez-Vergne (autor de correspondencia): Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) – CSIC | alvaro.suarez@cchs.csic.es

Introducción

Las ciencias sociales están tratando de abarcar el estudio de las amplias consecuencias del COVID-19 más allá de la mortalidad (Ngo y Psaki, 2021). Entre estas, su influencia en las migraciones. Que podría ser duradera debido a la normalización de los cierres de fronteras y las restricciones de viaje, lo que ha resultado en un incremento de la vulnerabilidad de los migrantes (Merchant, 2021). Esta es precisamente la perspectiva que este artículo busca abordar, ya que revela patrones de vulnerabilidad psicológica entre diferentes estatus migratorios en medio de las limitaciones de movilidad.

La investigación convencional sobre la integración ha priorizado por lo general resultados como el desempeño en el mercado laboral y la educación. Sin embargo, la mayoría de estos resultados están sobremanera influenciados por ciertos factores subjetivos que, a menudo, pasan desapercibidos en la investigación sobre integración. Aunque las investigaciones que tienen en cuenta el bienestar psicológico a la hora de abordar la vulnerabilidad están en aumento (Brady, 2019), su reconocimiento dentro del ámbito de la integración, por parte de los académicos, está ganando protagonismo gradualmente. Muchos estudios evidencian que las dimensiones subjetivas (y de medición compleja) del bienestar son imprescindibles para garantizar una equidad social. Entre estas dimensiones, una de las menos exploradas, pero fundamental, es el bienestar psicológico. Aunque existe una amplia tradición de medir el bienestar psicológico en estudios epidemiológicos, en las encuestas generales no suelen emplearse herramientas de medición contrastadas (Kessler et al., 2002; Griffith y Jones, 2019). Esto explica por qué, en la mayoría de los casos, el bienestar subjetivo suele medirse, de forma indirecta, a través de indicadores autoinformados como la felicidad, el optimismo y la autoconfianza (Hendriks y Bartram, 2019; Bak-Klimek et al., 2015).

La migración conlleva la exposición a estresores intensos, incluidos el desarraigo y la ruptura de los lazos con la red de origen, los riesgos inherentes al viaje, la discriminación a la llegada y la disonancia cultural entre el lugar de origen y el de destino. Esto predispone a los inmigrantes a una vulnerabilidad duradera (Choy et al., 2021) y a desafíos, a menudo, pasados por alto en la consecución de la integración. Para algunos, la migración se asemeja a una forma de «duelo», actuando como un factor de riesgo para el bienestar psicológico que puede resurgir traumas profundamente arraigados del pasado, amplificar su impacto y dar lugar a emociones ambivalentes que afectan no solo al migrante, sino también a aquellos que se quedan atrás (Achotegui, 2009).

Al explorar la intersección entre migración y bienestar psicológico, este artículo hace tres contribuciones significativas a la agenda de investigación sobre la integración de los inmigrantes. En primer lugar, aborda una variable dependiente con frecuencia pasada por alto en la investigación demográfica al investigar cómo los migrantes se enfrentan emocionalmente las dificultades de la vida diaria y los estresores externos. En segundo lugar, la investigación avanza en la exploración de factores ocultos que podrían afectar a migrantes y nativos de manera diferente, lo que podría hacer que los migrantes sean más psicológicamente vulnerables a estresores imprevistos y, en última instancia, más desfavorecidos en los resultados medibles de integración. Por último, se ofrece una valiosa perspectiva desde España. A pesar de haber acogido flujos migratorios sustanciales en las últimas décadas, el país sigue siendo un caso raro en la investigación epidemiológica sobre migración y bienestar psicológico. Las políticas de salud pública durante tiempos de crisis pueden tener un efecto protector sobre la salud de grupos vulnerables, como los inmigrantes (Endale, St Jean y Birman, 2020; Doàn et al., 2021). Se cree que investigaciones como la aquí realizada pueden contribuir a generar información específica, centrada en el contexto español que podría ser valiosa para desarrollar políticas públicas destinadas a salvaguardar la salud del colectivo inmigrante.

El bienestar psicológico de los inmigrantes en economías desarrolladas

Podría decirse, aun a riesgo de simplificar tradiciones teóricas y empíricas complejas, que la investigación epidemiológica sobre el bienestar psicológico y la condición migratoria ha generado dos principales corrientes de reflexión.

En primer lugar, hace casi un siglo, estudios pioneros sobre la salud mental de los inmigrantes identificaron una mayor predisposición, por parte de estos, a sufrir ciertas afecciones, como la psicosis, algo que pronto se explicó por los sesgos de selección involucrados en el proceso migratorio (Odegaard, 1932).

Las revisiones más fiables sugieren que, efectivamente, la condición de migrante parece estar asociada con una cierta pérdida de bienestar psicológico, debido a las duras restricciones económicas que enfrentan la mayoría de los migrantes y la falta de redes de apoyo (Hasan et al., 2021). Sin embargo, aún no se ha alcanzado un consenso. Parte de la literatura sostiene que la inmigración implica un mayor riesgo de padecer enfermedades mentales (He y Wong, 2013; Breslau, 2011; Maggi et al., 2010; Adhikari, Jampaklay y Chamratrithirong, 2011; Banal et al., 2010), aunque ha de advertirse el riesgo de sobrediagnosticar esta potencial vulnerabilidad en el caso de los migrantes (Achotegui, 2017).

En contraste, otras evidencias no encuentran relación entre la inmigración y el bienestar psiscológico (Mood, Jonsson y Låftman, 2016; Stillman, Gibson y McKenzie, 2012). La investigación sobre España sigue siendo escasa. No obstante, trabajos previos ya han documentado algunas desventajas de los migrantes en cuanto al bienestar psicológico (Jarrín et al., 2013; Hernández Plaza et al., 2005), debido a factores como la migración familiar en etapas (Cebolla-Boado y González-Ferrer, 2022) o la concentración espacial (Cebolla-Boado y Aratani, 2020).

En segundo lugar, la investigación sobre la salud mental y el bienestar de los migrantes también ha abordado la «paradoja del inmigrante saludable», que da cuenta de la mejor salud (mental) de los inmigrantes económicos en comparación con la nativa, un resultado inesperado dada su posición generalmente inferior al promedio en el sistema de estratificación social (Rivera, Casal y Currais, 2016; Elshahat, Moffat y Newbold, 2022; Dhadda y Greene, 2018; Teruya y Bazargan-Hejazi, 2013; Riosmena, Kuhn y Jochem, 2017). Este fenómeno se documentó en primer lugar en Estados Unidos, pero ha sido confirmado en países europeos. El debate se ha centrado en dos ejes principales. Por un lado, documentar si esta ventaja se mantiene estable a lo largo del tiempo (Antecol y Bedard, 2006). Por otro, identificar las causas de esta ventaja, que van desde artefactos estadísticos debido a la autoselección positiva hacia la migración en términos de fortaleza física y mental (Elshahat, Moffat y Newbold, 2022; Dhadda y Greene, 2018), hasta la selección negativa entre quienes retornan a sus países de origen, un fenómeno conocido como el «sesgo del salmón» (Turra y Elo, 2008).

Se infieren dos hipótesis iniciales principales de este breve resumen de la literatura relevante:

H1: Vulnerabilidad emocional de los migrantes. Las adversidades que los migrantes enfrentan al integrarse en la sociedad pueden también perjudicarlos emocionalmente, lo que resultaría en niveles más bajos de bienestar psicológico en comparación con los nativos.

H2: Efecto del inmigrante saludable. Los migrantes muestran una mayor resiliencia que los nativos y, por lo tanto, reportan niveles más altos de bienestar psicológico incluso en circunstancias adversas.

La pandemia convirtió a una gran parte del planeta en un laboratorio para el estudio del coste de las medidas de confinamiento que se aplicaron con mayor o menor intensidad en muchos países. Esto despertó el interés de sociólogos, demógrafos, economistas y epidemiólogos por sistematizar los factores sociales y contextuales que determinan el bienestar psicológico de las poblaciones. Asimismo, los estudios sobre la integración de los inmigrantes recibieron un buen impulso en esta dirección. Sin pretender hacer una revisión exhaustiva de la agenda de investigación actual en este ámbito, se puede señalar algunos hallazgos recientes. Los confinamientos redujeron la satisfacción subjetiva con la vida y el bienestar psicológico entre la población inmigrante (Ekwonye, Ezumah y Nwosisi, 2021; Garrido et al., 2023), haciendo más vulnerables a aquellos que ya se encontraban en una peor posición relativa (Acharya et al., 2022). Shen y Bartran (2021) han demostrado que la interrupción en la trayectoria laboral no ha tenido un efecto tan negativo en el bienestar psicológico de los nativos como en el de los inmigrantes, en particular entre los hombres que han reducido más su jornada laboral y sus ingresos. Todo parece indicar que el mayor coste psicológico ha recaído, sobre todo, en aquellos que ya se encontraban en una situación irregular (Enriquez et al., 2022), quienes sufrían inseguridad laboral, estrés familiar o déficits de información más agudos (Garcini et al., 2022). Finalmente, este empeoramiento del bienestar subjetivo también podría aumentar las percepciones de barreras entre los grupos minoritarios y la mayoría: el discurso de «nosotros» contra «ellos» (Arora et al., 2022), que fue en aumento durante esos días.

Este artículo analiza si otros factores de estrés adicionales contribuyeron a debilitar aún más la estabilidad emocional de los migrantes en España. Por un lado, la inestabilidad financiera que enfrentan la mayoría de los migrantes económicos, particularmente durante sus primeros años de residencia o hasta que se convierten en residentes regulares y acumulan capital humano específico del país, puede hacer que su bienestar psicológico sea más sensible a la disminución de los niveles de ingresos y a la inseguridad económica. Es probable que los migrantes tengan menos ahorros para enfrentar eventos inesperados (Bover, Hospido y Villanueva, 2018; Sarasa, Navarro-Varas y Porcel, 2016) y enfrenten altos costes hasta que se establecen (Agius y Keister, 2020). Además, las remesas y la responsabilidad de los emigrantes de garantizar el bienestar de sus familiares que dejaron atrás pueden amplificar aún más el impacto de la inseguridad económica entre los migrantes en comparación con los nativos.

H3. Vulnerabilidad económica. El bienestar psicológico de los migrantes puede verse más afectado (en comparación con el de los nativos) por la disminución de ingresos debido a los cambios en las condiciones laborales.

En segundo lugar, el acceso restringido o la comprensión limitada del sistema de español de salud pueden resultar en una pérdida más significativa de bienestar en los hogares inmigrantes con miembros convivientes infectados. Aunque el acceso a la atención médica en España es universal para todos los residentes empadronados, incluidos los indocumentados, se ha demostrado que los migrantes recientes, y en particular los indocumentados, tienen muchas menos probabilidades de formalizar su empadronamiento (Hacker et al., 2015), lo que indudablemente complica su contacto con el sistema de atención médica pública.

H4. Acceso a la atención médica. La exposición directa al COVID en el hogar, que conduce al aislamiento de familiares o convivientes en el hogar, o la sospecha de estar infectado, puede tener un impacto más perjudicial en el bienestar psicológico de los migrantes en comparación con los nativos, cuyo acceso a la atención médica está más normalizado.

Siguiendo las conclusiones de metaanálisis contrastadas, podría decirse que sentirse conectado y apoyado por otros compensa la dureza de la migración (Bak-Klimek et al., 2015). Es bien sabido que las redes de apoyo de los inmigrantes son más pequeñas en comparación con las de los nativos (Kindler, Ratcheva y Piechowska, 2015). Los migrantes pueden haber experimentado un deterioro en las relaciones más perjudicial para su bienestar psicológico que los nativos, precisamente debido a redes de apoyo más débiles (Salinero-Fort et al., 2011; Jariego, 2009). Esto puede hacer que los migrantes sean más vulnerables a un empeoramiento del ambiente de convivencia en el hogar, afectando en última instancia más su bienestar mental.

H5. Red de apoyo. El bienestar psicológico de los migrantes puede ser más sensible a un empeoramiento del ambiente en el hogar en comparación con el de los nativos debido a sus redes de apoyo más reducidas.

Metodología

Datos

Se emplean dos bases de datos diferentes. La principal fuente de evidencia de este artículo es el «Panel de Hogares Covid de Madrid», cuya primera ola fue realizada por el Ayuntamiento de Madrid, en abril de 2020, con un seguimiento en octubre de 2020. Para los fines de este artículo, el «Panel de Hogares Covid de Madrid» es una herramienta única, no solo porque incluyó medidas bien establecidas de bienestar mental en la investigación epidemiológica (como se verá posteriormente), sino también por el contexto de la encuesta.

Durante la ola inicial de la pandemia, España soportó algunas de las medidas de confinamiento más estrictas de Europa. Estas medidas tuvieron profundas repercusiones en el mercado laboral, un hecho que ya ha sido ampliamente documentado como fuente de importantes factores de estrés (Escudero-Castillo, Mato-Díaz y Rodríguez-Álvarez, 2023). Esto proporcionó una oportunidad única para registrar cómo reaccionaron los nativos y los nacidos en el extranjero ante las persistentes dificultades para retomar su vida diaria y actividad económica, ya que los trabajos poco cualificados y los servicios interpersonales, donde se concentra una gran parte de la población inmigrante, fueron restringidos.

La encuesta estuvo dirigida a todos los hogares de la ciudad de Madrid con al menos un miembro de dieciocho años o más. En la primera ola, se obtuvieron un total de 1566 respuestas válidas, utilizando un procedimiento de muestreo en dos etapas, en el que las unidades primarias de muestreo (hogares) se seleccionaron generando aleatoriamente números de teléfono, basados en cuotas de género, edad, distrito y tipo de hogar. Dadas las limitaciones de la época, el trabajo de campo se realizó por teléfono (línea fija: 80,5 %; móvil: 19,5 %). Por desgracia, la segunda ola, que solo se utilizó para análisis complementarios y verificaciones de robustez, realizada en octubre de 2020, solo reclutó a 957 encuestados de la muestra original.

Subsidiariamente, se utilizó la Encuesta Nacional de Salud (ENS) en España como referencia para comparar el bienestar psicológico de migrantes y nativos en circunstancias normales y extraordinarias. La ENS es un conjunto de datos muy conocido y utilizado como referencia epidemiológica, producido por el Instituto Nacional de Estadística. Para asegurar la comparabilidad con los resultados principales, se utiliza la ola de 2017, la más cercana a los confinamientos, y se restringe la muestra analítica a los encuestados de la Comunidad de Madrid (n = 2032 adultos).

Medición del bienestar psicológico

El Cuestionario General de Salud (General Health Questionnaire, GHQ) (Williams y Goldberg, 1988) es una escala estandarizada bien conocida en las ciencias sociales para evaluar cuantitativamente el bienestar psicológico de una población y sus determinantes sociales. El Panel de Madrid incluyó la versión de doce ítems (GHQ-12) de esta escala. El GHQ-12 es una medida bastante utilizada en la mayoría de los grandes proyectos estadísticos europeos, como British Household Panel o Millennium Cohort. Debido a su alta fiabilidad, se usa de forma común para evaluar los niveles de estrés en la población, aunque existen debates en curso sobre las dimensiones que cubre (Griffith y Jones, 2019), ya que tiende a sobreestimar el bienestar psicológico de los hombres y las personas que enfrentan cambios en el empleo o en el estatus socioeconómico (Brown et al., 2018). Además, los encuestados que están en mejor situación financiera y tienen mayor apoyo social pueden ser falsos positivos, siendo incorrectamente categorizados como personas con problemas de salud mental con mayor frecuencia que otros grupos (Bell et al., 2005). Sin embargo, el consenso general es que el GHQ-12 funciona razonablemente bien como un indicador de depresión y/o trastornos de ansiedad (Lundin et al., 2016; Baksheev et al., 2011).

En España, la escala unidimensional construida a partir de estos doce ítems para medir el bienestar mental en la población general ha sido validada y se ha encontrado que está significativamente asociada con la incidencia de trastornos mentales (Rocha et al., 2011; Rodrigo et al., 2019). Los ítems incluidos en esta herramienta epidemiológica estandarizada para cuantificar el bienestar psicológico, y su traducción al inglés, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Cuestionario Global de Salud-12

|

¿Ha podido concentrarse bien en lo que hacía?

|

|

¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño?

|

|

¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en la vida?

|

|

¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?

|

|

¿Se ha notado constantemente agobiado/a y en tensión?

|

|

¿Ha tenido la sensación de que no puede superar sus dificultades?

|

|

¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día?

|

|

¿Ha sido capaz de hacer frente adecuadamente a sus problemas?

|

|

¿Se ha sentido poco feliz o deprimido/a?

|

|

¿Ha perdido confianza en sí mismo/a?

|

|

¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada?

|

|

¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias?

|

Fuente: Cuestionario General de Salud (General Health Questionnaire, GHQ) (Williams y Goldberg, 1988).

Se utiliza una escala Likert (puntuada de cero a tres: Siempre, A veces, Rara vez, Nunca, además de una opción de no sabe/no contesta). A partir de las respuestas, se suele derivar un indicador sintético de bienestar mental, que refleja el riesgo emocional al que está expuesta una población. En la literatura se describen varios métodos para construir dicho indicador. Aquí se emplea la puntuación Likert (Goldberg et al., 1997): se suman todos los valores, según sus puntuaciones originales, y se toma el doce como umbral crítico. Por lo tanto, en este análisis, las puntuaciones por debajo de doce se denotan como cero, lo que significa ausencia de riesgo psicológico, en contraste con aquellos que obtienen una puntuación de uno o más, lo que indica un riesgo significativo de morbilidad.

Análisis

Se realiza un análisis de regresión logística jerárquica por pasos (Snijders y Bosker, 2012) sobre la recodificación cualitativa del GHQ-12 (<12=0: bajo malestar o sin riesgo; >12=1: en riesgo psicológico) como la variable dependiente. Este modelo agrupa a los encuestados en cada uno de los veintiún distritos de Madrid. Las regresiones logísticas binarias jerárquicas son una estrategia conservadora para descartar resultados sesgados debido a la diferente incidencia del COVID en la ciudad. De hecho, la enfermedad no afectó simétricamente a Madrid en todo su territorio, sino que tuvo una mayor incidencia en los distritos del sur y este de la ciudad, donde se concentra la población inmigrante (García, 2020).

En primer lugar, se permiten comparaciones entre la situación migratoria en 2017 y en abril de 2020. Luego se ajustan las estimaciones introduciendo sexo, edad y metros cuadrados de vivienda por persona como variables de control, y nivel educativo (primaria o menos, secundaria, formación profesional y titulados universitarios) para contrastar si ciertos grupos específicos están particularmente en riesgo psicológico. A continuación, se exploran interacciones bidireccionales entre la situación migratoria y tres factores de estrés concurrentes que afectan el bienestar mental: 1) el impacto de experimentar una disminución de ingresos debido a cambios en las condiciones laborales (ser despedido, estar afectado por la suspensión temporal de un contrato o experimentar una reducción en el número de horas trabajadas para la población activa) para aquellos que estaban trabajando o ya desempleados en abril de 2020; 2) la incidencia de la enfermedad en el hogar, medida indirectamente por la convivencia con una persona aislada por COVID; y 3) un ambiente deteriorado en el hogar. La tabla A1 del apéndice muestra la información descriptiva sobre todas las variables involucradas en los análisis.

Resultados

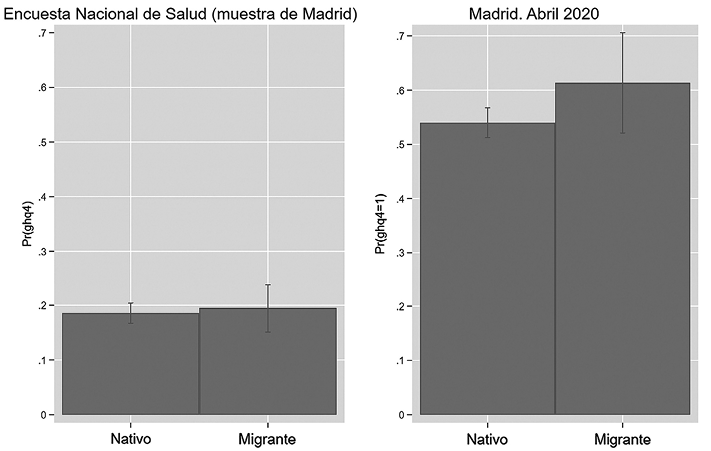

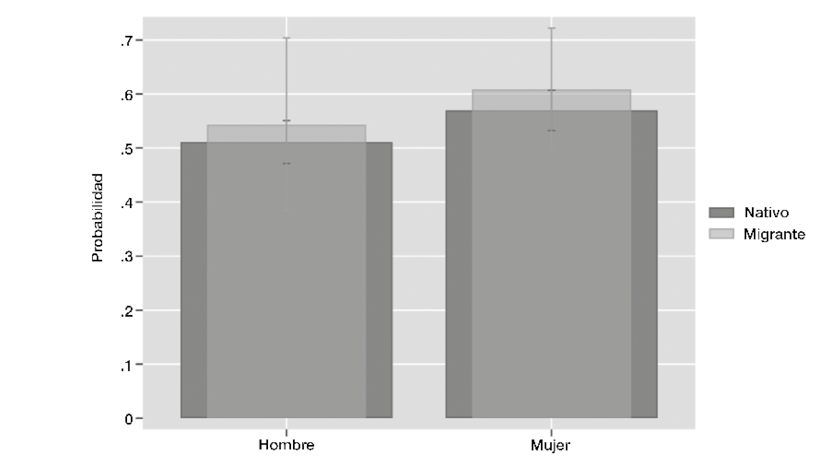

¿Afectó el confinamiento de manera diferente a migrantes y nativos? ¿Cómo de grave fue el shock en su bienestar psicológico? Las barras en la figura 1 representan la proporción de encuestados cuyo bienestar psicológico estuvo en riesgo en 2017 y en los confinamientos de 2020 (los modelos se presentan en la tabla A2 del apéndice).

De estos análisis descriptivos surgen dos resultados relevantes. En primer lugar, la pandemia y los confinamientos posteriores provocaron un gran aumento en el malestar psicológico de todos los encuestados. En circunstancias ordinarias, como las de 2017, solo el 20 % de los encuestados mostraba signos de malestar psicológico (18,5 % de los nativos y 19,4 % de los migrantes). Sin embargo, para abril de 2020, esta cifra aumentó al 54 % para los nativos y al 61,3 % para los migrantes. En resumen, durante los confinamientos, el porcentaje de encuestados que experimentaron malestar mental vio un aumento muy elevando, del 291 % para los nativos y del 316 % para los migrantes en comparación con las cifras fiables previas a la pandemia. En segundo lugar, tanto antes como después de la crisis del COVID, las diferencias incondicionales entre migrantes y nativos son insignificantes y no son estadísticamente significativas. Esto sugiere una población migrante bastante integrada, como lo demuestra la convergencia en el bienestar psicológico entre estos dos grupos, independientemente de los factores contextuales de estrés.

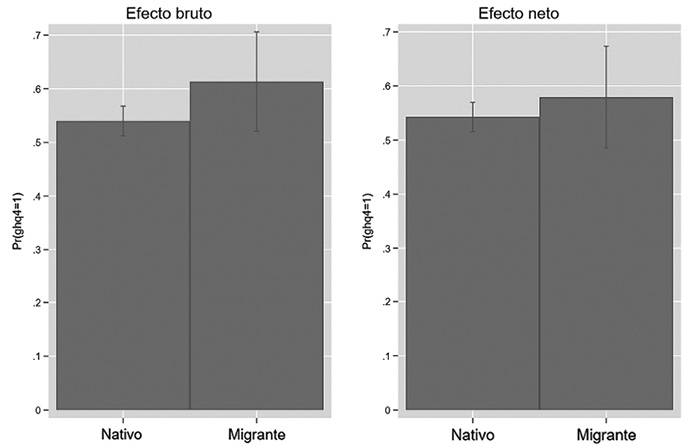

En el siguiente modelo se pasa a estimar las diferencias netas en el bienestar mental entre los encuestados de origen migrante y nativo (la tabla A3 en el apéndice proporciona las estimaciones de todos los modelos restantes). Hay dos controles evidentes que deben tenerse en cuenta: la edad y el acceso a una vivienda de calidad. Por un lado, los inmigrantes son, en promedio, más jóvenes que los nativos en España, 37 años frente a 45 (Instituto Nacional de Estadística, 2022). Por otro lado, las condiciones de vida de inmigrantes y nativos difieren en aspectos cruciales relacionados con sus menores ingresos promedio y su acceso a una vivienda de calidad.

Se ha demostrado que el coste emocional del confinamiento en España fue mayor tanto para los jóvenes (además, su morbilidad psiquiátrica también fue más alta) como para las personas que vivían en condiciones habitacionales más precarias (Jacques-Aviñó et al., 2020). Por lo tanto, se considera fundamental tener en cuenta estos dos aspectos. Por ello, es importante reestimar el primer modelo ajustando por el efecto de la edad y los metros cuadrados por persona de la vivienda en la que los encuestados pasaron el confinamiento cuando fueron entrevistados, lo que se puede tomar como un indicador indirecto de la calidad de la vivienda. Finalmente, el sexo es un control obvio a añadir, dado el menor bienestar psicológico promedio de las mujeres en circunstancias normales (Xiong et al., 2020).

Durante la pandemia, muchas mujeres (en especial las inmigrantes) continuaron cuidando a personas mayores y enfermas, exponiéndose al riesgo de infección. Aquellas que trabajaban en la economía informal enfrentaron una vulnerabilidad extrema. La falta de apoyo familiar para el cuidado de los hijos, particularmente cuando las escuelas estuvieron cerradas, también pudo haber tenido un impacto negativo en la salud mental (Diego-Cordero et al., 2022; Ferra-Ferrer, 2020; Thibaut y Wijngaarden-Cremers, 2020). Los resultados (véase tabla A3 en el apéndice) confirman la idea presentada en la literatura de que las mujeres están en mayor riesgo psicológico durante la COVID-19, pero no se observa una diferencia significativa entre mujeres migrantes y no migrantes (véase figura 5 en el apéndice).

Los controles empleados confirman la robustez del hallazgo anterior. El gráfico ilustra que el 54,4 % de la población nativa en Madrid estaba en riesgo de malestar emocional, en comparación con el 57,9 % por ciento de la población inmigrante. Cabe destacar que más de la mitad de los encuestados en esta encuesta mostraron signos de malestar psicológico durante los confinamientos más estrictos, que impusieron severas restricciones a la movilidad. En otras palabras, no hay base empírica para concluir que las reacciones emocionales de migrantes y nativos fueran diferentes bajo el confinamiento. Este hallazgo resalta la resiliencia emocional de la población inmigrante, considerando las diferencias evidentes en la estratificación social por origen y la vulnerabilidad socioeconómica estructural. La convergencia implica un claro rechazo tanto de H1 como de H2.

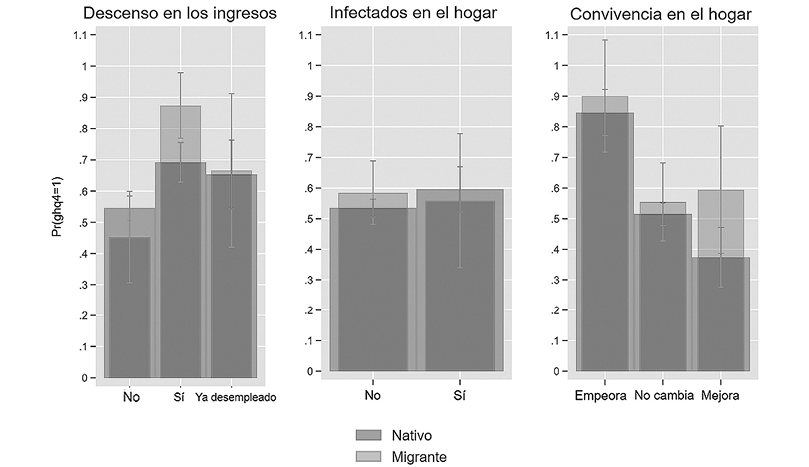

A pesar de la convergencia, es posible que inmigrantes y nativos hayan respondido de manera diferente a condiciones imprevistas o al empeoramiento de las circunstancias a medida que la evolución individual y social de los confinamientos se agravaba. Para la prueba de H3-H5, se necesita explorar cómo se distribuyó la carga emocional de tres tipos de eventos inesperados: 1) experimentar una disminución de ingresos debido a cambios en las condiciones laborales; 2) la incidencia de la enfermedad en el hogar; y 3) la evolución del ambiente en el hogar durante el confinamiento. Para ello, se añade a la especificación del modelo interacciones bidireccionales entre cada uno de estos tres factores de estrés clave y la condición migratoria. La figura 3 resume los resultados principales y, una vez más, la tabla A2 del apéndice presenta las estimaciones y los detalles del modelo.

Este resumen visual de los resultados sugiere que la amenaza más significativa para el bienestar psicológico de los migrantes durante la pandemia y los confinamientos fueron los problemas económicos. El primer panel de la figura 3 analiza cómo la morbilidad psicológica de los encuestados migrantes y nativos reacciona ante una disminución de ingresos debido a los cambios en las condiciones laborales durante la abrupta interrupción de la actividad económica durante los confinamientos.

Evidencias previas ya han mostrado que los encuestados con bajos ingresos y trabajos precarios, más sujetos a cambios laborales durante el confinamiento, eran un grupo con mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales (Ramírez et al., 2021; Parrado-González y León-Jariego, 2020). La disminución de los ingresos tuvo consecuencias más graves para los inmigrantes, quienes, en promedio, tienen redes de apoyo más débiles que los nativos. En específico, este análisis revela que la población migrante en riesgo de malestar psicológico, como se indica en el estudio, es 18,0 puntos porcentuales mayor que la de los nativos (69,2 % para los nativos y 87,4 % para los migrantes). Se sabe que los migrantes en España se concentran en segmentos del mercado laboral secundario y en empleos que requieren presencia física, como la construcción, o la interacción directa con clientes o beneficiarios, como el cuidado de personas (Rubio, 2020; Mahía, 2022), y están sobrerrepresentados en la economía informal (Repič, 2010). Esto explica por qué sus ingresos se redujeron con mayor probabilidad durante las medidas restrictivas que frenaron significativamente la actividad económica.

La evidencia representa una sólida confirmación de la H3, que teoriza sobre la idea de que la vulnerabilidad económica de los migrantes tiene diferentes fuentes, entre las que se incluyen el nivel de inestabilidad y las malas condiciones compartidas con muchos nativos. Otras tienen que ver con su dificultad para ahorrar recursos que les permitan enfrentar situaciones inesperadas o con sus obligaciones económicas con la familia en su país de origen. Cabe señalar que aquellos que ya estaban desempleados antes de la pandemia y aquellos cuyas condiciones laborales no implicaron una disminución de ingresos muestran un comportamiento similar independientemente de su estatus migratorio.

Si bien la mayor vulnerabilidad psicológica de los migrantes en comparación con los nativos durante las crisis económicas ha sido documentada previamente (Robert et al., 2014), este artículo es, hasta donde se sabe, el primero en yuxtaponer esto con otros factores de estrés inesperados. Aquí se examina cómo reaccionaron migrantes y nativos ante la incidencia de la enfermedad en el hogar, una situación que podría desencadenar dinámicas de estrés. La H4 planteaba que, al estar expuestos a la infección, los hogares inmigrantes podrían tener una peor reacción emocional que los nativos debido a un probable menor conocimiento del sistema de salud y, en algunos casos, a un acceso más limitado a este.

Los resultados descartan esta suposición y demuestran que los migrantes y los nativos reaccionan de manera similar ante el hecho de tener que aislar a miembros del hogar debido a infecciones o la sospecha de estar infectados. Por lo tanto, se puede concluir que las diferencias en la pérdida de bienestar psicológico entre inmigrantes y nativos no parecen deberse a diferencias en la incidencia de la enfermedad o en cómo se enfrentan a esta, sino, como se verá a continuación, a otros factores contextuales.

Para concluir, la pandemia tuvo un gran impacto en la organización familiar y la convivencia en muchos hogares. Por ello se analiza cómo inmigrantes y nativos se vieron afectados por el ambiente y las relaciones familiares bajo las condiciones extremas impuestas (Günther-Bel et al., 2020), H5. La necesidad de pasar tiempo bajo el mismo techo y las alteraciones en la vida diaria podrían verse como un posible desencadenante de conflictos familiares. Aunque los niveles más altos de vulnerabilidad psicológica se detectan entre aquellos que informan que la convivencia en su familia había empeorado (84,6 % de los nativos y 90 % de los migrantes), las diferencias entre el estatus migratorio no son estadísticamente significativas.

Pruebas de robustez

Se realizaron pruebas complementarias para confirmar la robustez de los resultados con especificaciones alternativas, sin que se produjeran cambios en los resultados reportados. Controlar por la presencia de personas mayores en el hogar (consideradas un factor de estrés adicional debido a su vulnerabilidad ante la COVID) o ajustar por el tipo de hogar (que incorpora a los hogares unipersonales en los análisis sobre el ambiente familiar) no alteró las conclusiones. Utilizar efectos fijos, en lugar de términos aleatorios, para modelar el agrupamiento individual en el espacio tampoco distorsionó las conclusiones.

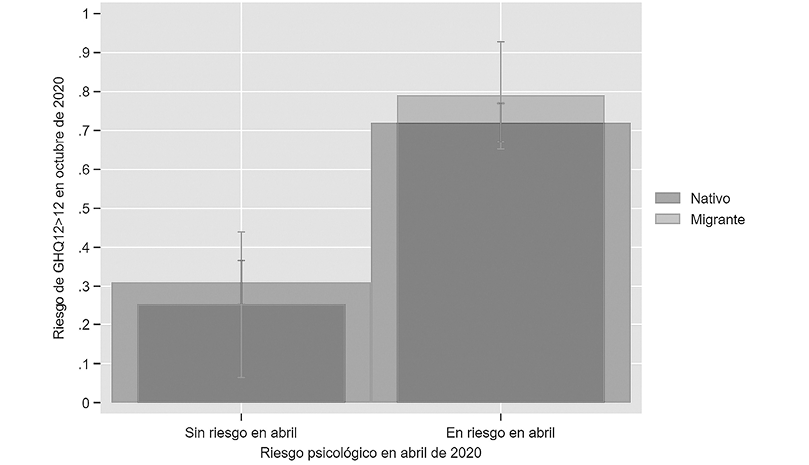

Por último, el uso de modelos de probabilidad lineal respaldó todos los hallazgos. Finalmente, se replican los análisis iniciales con los datos de la segunda ola del Panel de Hogares Covid de Madrid, realizada en octubre de 2020, confirmando el patrón de fuerte convergencia entre migrantes y nativos en su probabilidad de estar en riesgo psicológico. La figura 4 ofrece un resumen visual de esta prueba de robustez (las estimaciones detalladas se presentan en la tabla A3: modelo 6, que también controla por la puntuación inicial en GHQ12 en abril de 2020).

Discusión

La investigación sobre vulnerabilidad social y desigualdades se ha centrado, cada vez más, en comprender las experiencias individuales que predisponen a las personas a diferentes grados de éxito. No sería una exageración afirmar que el bienestar psicológico es un requisito fundamental para alcanzar resultados óptimos en la educación o el mercado laboral. Por lo que la investigación sobre la integración de los migrantes no puede ignorar esta perspectiva.

Los resultados de este análisis traen tanto noticias positivas como negativas en relación con la integración de los inmigrantes en Madrid, y potencialmente en el resto de España si el patrón observado se mantiene en otras comunidades autónomas. El resultado principal es que las diferencias en el bienestar mental entre migrantes y nativos son consistentemente insignificantes, tanto en circunstancias normales (en 2017) como bajo las condiciones de intenso estrés impuestas por los confinamientos de abril de 2020.

Por lo tanto, los hallazgos resaltan que los migrantes son una población resiliente que, al igual que la población general, enfrentó una carga psicológica considerable durante los confinamientos de la primavera de 2020. Esto es significativo, dado que los migrantes suelen enfrentar circunstancias diarias mucho más desafiantes en comparación con los nativos, como sugiere la literatura de integración, que retrata a los inmigrantes como un grupo particularmente vulnerable a los shocks externos.

Como indican los modelos, la aparición de enfermedades en el hogar y las dinámicas de convivencia familiar durante los confinamientos no afectaron de manera diferente a los encuestados en Madrid según su estatus migratorio. Al menos dentro de esta dimensión menos explorada de la integración, a saber, el bienestar psicológico, la población inmigrante muestra una notable convergencia con la población nativa. Esta tendencia, sin duda un resultado deseable, merece una recepción positiva.

Lo importante es que solo hay un aspecto crucial en el que los inmigrantes mostraron ser más vulnerables psicológicamente que los nacidos en España. Aquellos que vivían en hogares que experimentaron pérdidas de ingresos sufrieron un riesgo mucho mayor que los nacidos en España. En específico, el porcentaje de población en riesgo de malestar psicológico aumentó unos dieciocho puntos porcentuales más para los migrantes que para los nativos (69,7 % para los nativos y 87,7 % para los migrantes). Esta mayor vulnerabilidad psicológica de los migrantes económicos ante el estrés financiero confirma los hallazgos de otros países donde se han realizado estudios similares (Choudhari, 2020; Garcini et al., 2016, 2022).

Las implicaciones para la investigación sobre integración son críticas. La precariedad económica es el pilar de la integración de los inmigrantes, lo que posiblemente predispone a migrantes y nativos a enfrentar circunstancias adversas de manera diferente. Hay múltiples razones por las cuales la pérdida de ingresos podría ser más perjudicial para los inmigrantes que para los nativos.

En primer lugar, la pérdida de ingresos en los hogares de menores ingresos es más difícil de gestionar que en los hogares de ingresos medios y altos, entre otras cosas debido a la menor capacidad de ahorro para afrontar contingencias imprevistas. Además, los inmigrantes pueden tener redes de apoyo menos desarrolladas o menos recursos para sostenerlos en caso de necesidad. Es indispensable que la investigación futura se enfoque en este tema, profundizando en la interacción entre el apoyo social, el estatus socioeconómico y el estatus migratorio para obtener una comprensión más amplia de los riesgos potenciales que los migrantes podrían enfrentar durante futuras crisis sociales. Además, sería valioso investigar los efectos a largo plazo de la COVID-19 mediante estudios longitudinales, ya que parece que el impacto de la pandemia en la salud mental no ha sido meramente temporal (Penninx et al., 2022).

Una mejor comprensión de los temas aquí discutidos permitiría desarrollar políticas públicas ad hoc durante tiempos de crisis, por ejemplo, activando redes de apoyo económico dirigidas específicamente a los grupos más vulnerables (como los inmigrantes). Este tipo de iniciativas no solo tienen como objetivo mantener las condiciones materiales de los inmigrantes, sino también proteger su salud mental.

Limitaciones

Aunque los resultados obtenidos son constantes a lo largo del tiempo, contextos y diversos conjuntos de datos, es importante reconocer varias limitaciones significativas en este trabajo. En primer lugar, el enfoque se centra solo en los determinantes del riesgo psicológico según el estatus migratorio y no en la etnia, ya que desentrañar las atribuciones étnicas resulta inviable. Las limitaciones en el cuestionario de la encuesta dificultan la capacidad para aislar completamente los impactos de variables esenciales como el ingreso familiar, los ingresos per cápita y factores relacionados con la migración, como la duración desde la llegada al país de destino (España). Además, la influencia de los rasgos de personalidad no es controlable, lo que restringe la integración de factores de autoselección en la investigación centrada en la migración. Las investigaciones futuras deberían superar estas limitaciones y fomentar la inclusión de indicadores epidemiológicos de bienestar en las encuestas poblacionales convencionales.

Bibliografía

Acharya, Shiva R.; Moon, Deog H.; Chun, Jin Ho y Shin, Yong Chul (2022). «COVID-19 and Mental Health: Anxiety Disorders among Immigrants Due to COVID-19 Outbreak in South Korea». The International Journal of Psychiatry in Medicine, 57(4): 323-337. doi: 10.1177/00912174211042695

Achotegui, Joseba (2009). «Migración y Salud Mental. El Síndrome del Inmigrante con Estrés Crónico y Múltiple (Síndrome de Ulises)». Zerbitzuan, 46(163): 163-171. doi: 10.1016/s0304-4858(09)74665-7

Achotegui, Joseba (2017). «Acerca de la Psiquiatrización y el Sobrediagnóstico de los Traumas en los Inmigrantes y Refugiados». Temas de Psicoanálisis, 13: 1-14.

Adhikari, Ramesh; Jampaklay, Aree y Chamratrithirong, Aphichat (2011). «Impact of Children’s Migration on Health and Health Care-Seeking Behavior of Elderly Left Behind». BMC Public Health, 11(143). doi: 10.1186/1471-2458-11-143

Agius Vallejo, Jody y Keister, Lisa A. (2020). «Immigrants and Wealth Attainment: Migration, Inequality, and Integration». Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(18): 3745-3761. doi: 10.1080/1369183x.2019.1592872

Antecol, Heather y Bedard, Kelly (2006). «Unhealthy Assimilation: Why Do Immigrants Converge to American Health Status Levels?». Demography, 43(2): 337-360. doi: 10.1353/dem.2006.0011

Arora, Sanjana; Bø, Bodil; Tjoflåt, Ingrid y Eslen-Ziya, Hande (2022). «Immigrants in Norway: Resilience, Challenges, and Vulnerabilities in Times of COVID-19». Journal of Migration and Health, 5: 100089. doi: 10.1016/j.jmh.2022.100089

Bak-Klimek, Anna; Karatzias, Thanos; Elliott, Lawrie y Maclean, Rory (2015). «The Determinants of Well-Being among International Economic Immigrants: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis». Applied Research in Quality of Life, 10: 161–188. doi: 10.1007/s11482-013-9297-8

Baksheev, Gennady N.; Robinson, Jo; Cosgrave, Elizabeth M.; Baker, Kathryn y Yung, Alison R. (2011). «Validity of the 12-Item General Health Questionnaire (GHQ-12) in Detecting Depressive and Anxiety Disorders among High School Students». Psychiatry Research, 187(1-2): 291-296. doi: 10.1016/j.psychres.2010.10.010

Banal, Rakesh; Thappa, Jagdish; Shah, H. U.; Hussain, Arshid; Chowhan, Abhishek; Kaur, Harneet; Bharti, Mala y Thappa, Sushant (2010). «Psychiatric Morbidity in Adult Kashmiri Migrants Living in a Migrant Camp at Jammu». Indian Journal of Psychiatry, 52(2): 154. doi: 10.4103/0019-5545.64597

Bell, Truda; Watson, Margaret; Sharp, Deborah; Lyons, Ita y Lewis, Glyn (2005). «Factors Associated with Being a False Positive on the General Health Questionnaire». Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40: 402-407. doi: 10.1007/s00127-005-0881-6

Bover, Olympia; Hospido, Laura y Villanueva, Ernesto (2018). Encuesta de Competencias Financieras (ECF) 2016: Principales Resultados. CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. doi: 10.2139/ssrn.3396964

Brady, David (2019). «Theories of the Causes of Poverty». Annual Review of Sociology, 45: 155-175.

Breslau, Joshua (2011). «Migration and Mental Health. Edited by D. Bhugra and S. Gupta. Cambridge University Press: New York. (2011)». Psychological Medicine, 41(2233). doi: 10.1017/S0033291711001346

Brown, Sarah; Harris, Mark N.; Srivastava, Preety y Taylor, Karl (2018). «Mental Health and Reporting Bias: Analysis of the GHQ-12». IZA Discussion Papers, 11771: 1-43. doi: 10.2139/ssrn.3249885

Buitrago, Ramírez, Francisco; Ciurana Misol, Ramon; Fernández Alonso, María del Carmen y Tizón García, Jorge Luis (2021). «Repercusiones de la Pandemia de la COVID-19 en la Salud Mental de la Población General. Reflexiones y Propuestas». Atención Primaria, 53(7). doi: 10.1016/j.aprim.2021.102143

Casado, Ramón Mahía (2022). «Medición de la Integración de la Población Extranjera en el Mercado Laboral Español». Mediterráneo Económico, 36: 19-38.

Cebolla Boado, Héctor y Aratani, Yumiko (2020). «Determinantes del Estrés Psicológico No Específico entre los Adolescentes Latinoamericanos en Madrid». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 169: 41-62. doi: 10.5477/cis/reis.169.41

Cebolla Boado, Héctor y González Ferrer, Amparo (2022). «The Impact of Physical Separation from Parents on the Mental Wellbeing of the Children of Migrants». Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(10): 2436-2454. doi: 10.1080/1369183x.2021.1935670

Choudhari, Ranjana (2020). «COVID-19 Pandemic: Mental Health Challenges of Internal Migrant Workers of India». Asian Journal of Psychiatry, 54: 102254. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102254

Choy, B.; Arunachalam, K.; Gupta, S.; Taylor, M. y Lee, A. (2021). «Systematic Review: Acculturation Strategies and Their Impact on the Mental Health of Migrant Populations». Public Health in Practice, 2: 100069. doi: 10.1016/j.puhip.2020.100069

Dhadda, Amrit y Greene, Giles (2018). «“The Healthy Migrant Effect” for Mental Health in England: Propensity-Score Matched Analysis Using the EMPIRIC Survey». Journal of Immigrant and Minority Health, 20: 799-808. doi: 10.1007/s10903-017-0570-z

Diego-Cordero, Rocío; Tarriño Concejero, Lorena; Lato Molina, María A. y García-Carpintero Muñoz, María A. (2022). «COVID-19 and Female Immigrant Caregivers in Spain: Cohabiting during Lockdown». European Journal of Women’s Studies, 29(1): 123-139. doi: 10.1177/13505068211017577

Doàn, Lan; Chong, Stella K.; Misra, Supriya; Kwon, Simona C. y Yi, Stella S. (2021). «Immigrant Communities and COVID-19: Strengthening the Public Health Response». American Journal of Public Health, 111(S3): S224-S231. doi: 10.2105/AJPH.2021.306433

Ekwonye, Angela U.; Ezumah, Bellarmine A. y Nwosisi, Ngozi (2021). «Meaning in Life and Impact of COVID-19 Pandemic on African Immigrants in the United States». Wellbeing, Space and Society, 2: 100033. doi: 10.1016/j.wss.2021.100033

Elshahat, Sarah; Moffat, Tina y Newbold, K. Bruce (2022). «Understanding the Healthy Immigrant Effect in the Context of Mental Health Challenges: A Systematic Critical Review». Journal of Immigrant and Minority Health, 24(6): 1564-1579. doi: 10.1007/s10903-021-01313-5

Endale, Tarik; St Jean, Nicole y Birman, Dina (2020). «COVID-19 and Refugee and Immigrant Youth: A Community-Based Mental Health Perspective». Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1). doi: 10.1037/tra0000875

Enriquez, Laura E.; Morales, Alberto E.; Rodriguez, Victoria E.; Chavarria, Karina y Ro, Annie (2022). «Mental Health and COVID-19 Pandemic Stressors Among Latina/o/x College Students with Varying Self and Parental Immigration Status». Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 10(1): 282-295. doi: 10.1007/s40615-021-01218-x

Escudero-Castillo, Israel; Mato-Díaz, Fco. Javier y Rodríguez-Alvarez, Ana (2023). «Psychological Well-Being during the COVID-19 Lockdown: Labour Market and Gender Implications». Applied Research in Quality of Life, 18(1): 71-91. doi: 10.1007/s11482-022-10113-4

Ferrer-Perez, Victoria (2020). «Coping with the COVID-19 Pandemic and Its Consequences from the Vantage Point of Feminist Social Psychology». International Journal of Social Psychology, 35(3): 639-646. doi: 10.1080/02134748.2020.1783839

Florence, Thibaut y Wijngaarden-Cremers, Patricia J. van (2020). «Women’s Mental Health in the Time of COVID-19 Pandemic». Frontiers in Global Women’s Health, 1: 588372. doi: 10.3389/fgwh.2020.588372

García, Rodrigo Jiménez (2020). «COVID-19 en la Ciudad de Madrid y Vulnerabilidad. Análisis de las Dos Primeras Olas». Methods, 95: e1-10.

Garcini, Luz M.; Murray, Kate; Zhou, Anne; Klonoff, Elizabeth; Myers, Mark G. y Elder, John P. (2016). «Mental Health of Undocumented Immigrant Adults in the United States: A Systematic Review of Methodology and Findings». Journal of Immigrant & Refugee Studies, 14(1): 1-25. doi: 10.1080/15562948.2014.998849

Garcini, Luz M.; Rosenfeld, Jason; Kneese, Garrett; Bondurant, Ruth G. y Kanzler, Kathryn E. (2022). «Dealing with Distress from the COVID-19 Pandemic: Mental Health Stressors and Coping Strategies in Vulnerable Latinx Communities». Health & Social Care in the Community, 30(1): 284-294. doi: 10.1111/hsc.13402

Garrido, Rocío; Paloma, Virginia; Benítez, Isabel; Skovdal, Morten; Verelst, An y Derluyn, Ilse (2023). «Impact of COVID-19 Pandemic on the Psychological Well-Being of Migrants and Refugees Settled in Spain». Ethnicity & Health, 28(2): 257-80. doi: 10.1080/13557858.2022.2035692

Goldberg, David P.; Gater, Richard; Sartorius, Norman; Ustun, Tevfik B.; Piccinelli, Marina; Gureje, Oye y Rutter, Cindy (1997). «The Validity of Two Versions of the GHQ in the WHO Study of Mental Illness in General Health Care». Psychological Medicine, 27(1): 191–197. doi: 10.1017/s0033291796004242

Griffith, Gareth J. y Jones, Kelvyn (2019). «Understanding the Population Structure of the GHQ-12: Methodological Considerations in Dimensionally Complex Measurement Outcomes». Social Science & Medicine, 243: 112638. doi: 10.1016/j.socscimed.2019.112638

Günther-Bel, Cristina; Vilaregut, Anna; Carratala, Eduard; Torras-Garat, Sonia y Pérez-Testor, Carles (2020). «A Mixed-Method Study of Individual, Couple, and Parental Functioning during the State-Regulated COVID-19 Lockdown in Spain». Family Process, 59(3): 1060-1079. doi: 10.1111/famp.12585

Hacker, Karen; Anies, Maria; Folb, Barbara L. y Zallman, Leah (2015). «Barriers to Health Care for Undocumented Immigrants: A Literature Review». Risk Management and Healthcare Policy, 175-183. doi: 10.2147/RMHP.S70173

Hasan, Siti I.; Yee, Anne; Rinaldi, Ariyani; Azham, Adlina A.; Mohd Hairi, Farizah y Amer Nordin, Siddiq (2021). «Prevalence of Common Mental Health Issues among Migrant Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis». PLOS ONE, 16(12): e0260221. doi: 10.1371/j.pone.0260221

He, Xuesong y Wong, Daniel F. (2013). «A Comparison of Female Migrant Workers’ Mental Health in Four Cities in China». The International Journal of Social Psychiatry, 59(2): 114-122. doi: 10.1177/0020764011423467

Hendriks, Martijn y Bartram, David (2019). «Bringing Happiness into the Study of Migration and Its Consequences: What, Why, and How?». Journal of Immigrant & Refugee Studies, 17(3): 279-298. doi: 10.1080/15562948.2018.1458169

Hernández Plaza, Sonia; Pozo Muñoz, Carmen; Alonso Morillejo, Enrique y Martos Méndez, María J. (2005). «Estructura y Funciones del Apoyo Social en un Colectivo de Inmigrantes Marroquíes». Anales de Psicología, 21(2): 304-315. doi: 10.1016/j.rlp.2014.07.002

INE (2022). Estadística del Padrón Continuo. Disponible en: https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=01007.px&L=0

Jacques-Aviñó, Constanza; López-Jiménez, Tomàs; Medina-Perucha, Laura; de Bont, Jeroen; Queiroga Gonçalves, Alessandra; Duarte-Salles, Talita y Berenguera, Anna (2020). «Gender-Based Approach on the Social Impact and Mental Health in Spain during COVID-19 Lockdown: A Cross-Sectional Study». BMJ Open, 10(11): e044617.

Jariego, Isidro Maya (2009). «Mallas de Paisanaje: El Entramado de Relaciones de los Inmigrantes». Redes: Revista Hispana Para El Análisis de Redes Sociales, 17(13): 273–303. doi: 10.5565/rev/redes.385

Jarrín, Inma; García-Fulgueiras, Ana; Ibánez-Rojo, Vicente; Alvarez, Débora; García-Pina, Rocío; Fernández-Liria, Alberto; García-Ortúzar, Visitación; Díaz, Domingo; Rodríguez-Arenas, Maria Ángeles y Mazarrasa, Lucía (2013). «Absence of Protective Ethnic Density Effect on Ecuadorian Migrants’ Mental Health in a Recent Migration Setting: A Multilevel Analysis». Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48: 95-103. doi 10.1007/s00127-012-0523-8

Kessler, Ronald C.; Andrews, Gavin; Colpe, Lisa J.; Hiripi, E.; Mroczek, Daniel K.; Normand, Sharon-Lise T.; Walters, Ellen E. y Zaslavsky, Alan M. (2002). «Short Screening Scales to Monitor Population Prevalences and Trends in Non-Specific Psychological Distress». Psychological Medicine, 32(6): 959-976. doi: 10.1017/S0033291702006074

Kindler, Marta; Ratcheva, Vesselina y Piechowska, Maria (2015). «Social Networks, Social Capital y Migrant Integration at Local Level. European Literature Review». Institute For Research Into Superdiversity, 6: 1-22.

Lundin, Andreas; Hallgren, M.; Theobald, Holger; Hellgren, Carina y Torgén, Margareta (2016). «Validity of the 12-Item Version of the General Health Questionnaire in Detecting Depression in the General Population». Public Health, 136: 66-74. doi: 10.1016/j.puhe.2016.03.005

Maggi, Stefania; Ostry, Aleck; Callaghan, Kristy; Hershler, Ruth; Chen, Lisa; D’Angiulli, Amedeo y Hertzman, Clyde (2010). «Rural-Urban Migration Patterns and Mental Health Diagnoses of Adolescents and Young Adults in British Columbia, Canada: A Case-Control Study». Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 4(13). doi: 10.1186/1753-2000-4-13

Merchant, Emily K. (2021). Assessing the Demographic Consequences of the COVID-19 Pandemic. En: L. MacKellar and R. Friedman (eds). Covid-19 and the Global Demographic Research Agenda. New York: Population Council. doi: 10.31899/pdr1.1007

Mood, Carina; Jonsson, Jan O. y Brolin Låftman, Sara (2016). «The Mental Health Advantage of Immigrant-Background Youth: The Role of Family Factors». Journal of Marriage and Family, 79(2): 419-436. doi: 10.1111/jomf.12340

Ngo, Thoai y Psaki, Stephanie (2021). Rethinking the Role of Demographers in Times of Crisis. En: L. MacKellar y R. Friedman (eds.). Covid-19 and the Global Demographic Research Agenda. New York: Population Council. doi: 10.31899/pdr1.1005

Odegaard, Ornulv (1932). «Emigration and Insanity: A Study of Mental Disease among the Norwegian-Born Population of Minnesota». Acta Psychiatrica Scandinavica, 4: 1-206.

Parella Rubio, Sònia (2020). «El Sector del Trabajo del Hogar y de Cuidados en España en Tiempos de COVID-19». Anuario CIDOB de la Inmigración, 101-114. doi: 10.24241/anuariocidobinmi.2020.102

Parrado-González, Alberto y León-Jariego, José C. (2020). «COVID-19: Factores Asociados al Malestar Emocional y Morbilidad Psíquica en Población Española». Revista Española de Salud Pública, 94(8): 202006058. doi: 10.21203/rs.3.rs-49587/v1

Penninx, Brenda; Benros, Michael E.; Klein, Robyn S. y Vinkers, Christiaan H. (2022). «How COVID-19 Shaped Mental Health: From Infection to Pandemic Effects». Nature Medicine, 28(10): 2027-2037. doi: 10.1038/s41591-022-02028-2

Repič, Jaka (2010). «Migration, Informal Economy and Social Exclusion in Spain». Studia Ethnologica Croatica, 22: 165-186.

Riosmena, Fernando; Kuhn, Randall y Jochem, Warren C. (2017). «Explaining the Immigrant Health Advantage: Self-Selection and Protection in Health-Related Factors among Five Major National-Origin Immigrant Groups in the United States». Demography, 54(1): 175-200. doi: 10.1007/s13524-016-0542-2

Rivera, Berta; Casal, Bruno y Currais, Luis (2016). «The Healthy Immigrant Effect on Mental Health: Determinants and Implications for Mental Health Policy in Spain». Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 43(4): 616-627. doi: 10.1007/s10488-015-0668-3

Robert, Gemma; Martínez, José M.; García, Ana M.; Benavides, Fernando G. y Ronda, Elena (2014). «From the Boom to the Crisis: Changes in Employment Conditions of Immigrants in Spain and Their Effects on Mental Health». The European Journal of Public Health, 24(3): 404-409. doi: 10.1093/eurpub/cku020

Rocha, Kátia B.; Pérez, Katherine; Rodríguez-Sanz, Maica; Borrell, Carme y Obiols, Jordi E. (2011). «Propiedades Psicométricas y Valores Normativos del General Health Questionnaire (GHQ-12) en Población General Española». International Journal of Clinical and Health Psychology, 11(1): 125-139. doi: 10.1007/s00127-012-0474-0

Rodrigo, Maria F.; Molina, J. Gabriel; Losilla, Josep-Maria; Vives, Jaume y Tomás, José M. (2019). «Method Effects Associated with Negatively and Positively Worded Items on the 12-Item General Health Questionnaire (GHQ-12): Results from a Cross-Sectional Survey with a Representative Sample of Catalonian Workers». BMJ Open, 9(11): e031859. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031859

Salinero-Fort, Miguel Á.; Otero-Sanz, Laura del; Martín-Madrazo, Carmen; Burgos-Lunar, Carmen de; Chico-Moraleja, Rosa M.; Rodés-Soldevila, Berta; Jiménez-García, Rodrigo; Gómez-Campelo, Paloma y Health & Migration Group (2011). «The Relationship between Social Support and Self-Reported Health Status in Immigrants: An Adjusted Analysis in the Madrid Cross Sectional Study». BMC Family Practice, 12: 1-9. doi: 10.1186/1471-2296-12-46

Sarasa, Sebastià; Navarro-Varas, Lara y Porcel, Sergio (2016). «Clase Social y Privación Material entre los Inmigrantes de Países Pobres en Cataluña»/“Social Class and Material Deprivation in Immigrants from Poor Countries Residing in Catalonia”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 156: 117-140. doi: 10.5477/cis/reis.156.117

Shen, Jing y Bartram, David (2021). «Fare Differently, Feel Differently: Mental Well-Being of UK-Born and Foreign-Born Working Men during the COVID-19 Pandemic». European Societies, 23: S370-83. doi: 10.1080/14616696.2020.1826557

Snijders, Tom A. B. y Bosker, Roel J. (2012). Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling. UK: Sage.

Stillman, Steven; Gibson, John y McKenzie, David (2012). «The Impact of Immigration on Child Health: Experimental Evidence from a Migration Lottery Program». Economic Inquiry, 50(1): 62-81. doi: 10.1111/j.1465-7295.2009.00284.x

Teruya, Stacey A. y Bazargan-Hejazi, Shahrzad (2013). «The Immigrant and Hispanic Paradoxes: A Systematic Review of Their Predictions and Effects». Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 35(4): 486-509. doi: 10.1177/0739986313499004

Turra, Cassio M. y Elo, Irma T. (2008). «The Impact of Salmon Bias on the Hispanic Mortality Advantage: New Evidence from Social Security Data». Population Research and Policy Review, 27: 515-530. doi: 10.1007/s11113-008-9087-4

Williams, Paul y Goldberg, David P. (1988). A User’s Guide to the General Health Questionnaire. Berkshire: NFER, Nelson.

Xiong, Jiaqi; Lipsitz, Orly; Nasri, Flora; Lui, Leanna M.; Gill, Hartej; Phan, Lee; Chen-Li, David; Iacobucci, Michelle; Ho, Roger y Majeed, Amna (2020). «Impact of COVID-19 Pandemic on Mental Health in the General Population: A Systematic Review». Journal of Affective Disorders, 277: 55-64. doi: 10.1016/j.jad.2020.08.001

Apéndice

Tabla A1. Resumen de variables y descriptivos

|

|

N

|

Media

|

Desv. Tip.

|

|

Componentes del GHQ12

|

¿Ha podido concentrarse bien en lo que hacía?

|

197

|

1,7

|

0,95

|

|

¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño?

|

204

|

1,4

|

1,1

|

|

¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en la vida?

|

181

|

1,2

|

0,83

|

|

¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?

|

196

|

1,1

|

0,7

|

|

¿Se ha notado constantemente agobiado/a y en tensión?

|

206

|

1,5

|

1,1

|

|

¿Ha tenido la sensación de que no puede superar sus dificultades?

|

196

|

0,8

|

0,93

|

|

¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día?

|

194

|

1,7

|

0,93

|

|

¿Ha sido capaz de hacer frente adecuadamente a sus problemas?

|

194

|

1,2

|

0,66

|

|

¿Se ha sentido poco feliz o deprimido/a?

|

201

|

1,3

|

0,99

|

|

¿Ha perdido confianza en sí mismo/a?

|

203

|

0,44

|

0,79

|

|

¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada?

|

198

|

0,3

|

0,73

|

|

¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias?

|

198

|

1,2

|

0,69

|

|

GHQ12 sintético

|

|

137

|

0,59

|

0,49

|

|

Inmigrante

|

|

206

|

0,11

|

0,31

|

|

Mujer

|

|

206

|

0,61

|

0,49

|

|

Edad

|

|

206

|

45

|

24

|

|

m2 casa

|

|

124

|

47

|

30

|

|

Educación

|

Primaria

|

132

|

0,21

|

0,41

|

|

Secundaria

|

132

|

0,38

|

0,49

|

|

Bachillerato/FP

|

132

|

0,14

|

0,34

|

|

Universidad

|

132

|

0,27

|

0,45

|

|

Evolución de los ingresos debido a condiciones laborales

|

Ingresos estables

|

666

|

0,67

|

0,46

|

|

Ingresos decrecientes

|

233

|

0,23

|

0,42

|

|

Desempleado antes del 20 de Abril

|

84

|

0,08

|

0,28

|

|

Incidencia del

COVID-19

|

|

206

|

0,16

|

0,36

|

|

Ambiente

|

Empeora

|

134

|

0,16

|

0,36

|

|

No cambia

|

134

|

0,69

|

0,46

|

|

Mejora

|

134

|

0,15

|

0,36

|

Tabla A2. Modelos regresiones logísticas sobre GHQ12>12

|

ENS 2017

|

Covid Madrid 2020

|

|

Migrante (ref.: nativo)

|

0,062

|

0,30

|

|

(0,16)

|

(0,21)

|

|

Constante

|

-1,48*

|

0,16*

|

|

(0,062)

|

(0,057)

|

|

N

|

2008

|

1360

|

|

Chi2

|

0,15

|

2,11

|

Leyenda: Errores estándar entre paréntesis.

*p<0,05.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla A3. Modelos logísticos binarios sobre GHQ12>12

|

Variable dependiente

|

|

Riesgo en

abril 2020

|

Riesgo en octubre 2020

|

|

|

(1)

|

(2)

|

(3)+

|

(4)++

|

(5)

|

(6)+++

|

|

Migrante (ref. nativo)

|

|

0,30

|

0,15

|

-0,38

|

0,21

|

0,51

|

-0,30

|

|

|

(0,21)

|

(0,21)

|

(0,32)

|

(0,23)

|

(1,10)

|

(0,54)

|

|

Mujer (ref. hombre)

|

|

|

0.25*

|

0.25

|

0.25*

|

0.15

|

0.69*

|

|

|

|

(0,11)

|

(0,13)

|

(0,11)

|

(0,14)

|

(0,16)

|

|

Edad

|

|

|

-0,019*

|

-0,0098

|

-0,018*

|

-0,018*

|

0,0028

|

|

|

|

(0,0040)

|

(0,0062)

|

(0,0040)

|

(0,0050)

|

(0,0060)

|

|

M2

|

|

|

-0,00014

|

0,0018

|

-0,0039

|

-0,0015

|

0,0023

|

|

|

|

(0,0020)

|

(0,0032)

|

(0,0024)

|

(0,0044)

|

(0,0031)

|

|

Educación (ref.:

primaria o menos)

|

Secundaria

|

|

0,21

|

0,62

|

0,22

|

0,26

|

0,043

|

|

|

|

(0,25)

|

(0,56)

|

(0,25)

|

(0,36)

|

(0,41)

|

|

Bachillerato / FP

|

|

0,060

|

0,57

|

0,059

|

0,21

|

-0,26

|

|

|

|

(0,28)

|

(0,57)

|

(0,28)

|

(0,39)

|

(0,45)

|

|

Universidad

|

|

0,35

|

1,07

|

0,36

|

0,53

|

-0,27

|

|

|

|

(0,25)

|

(0,56)

|

(0,25)

|

(0,36)

|

(0,40)

|

|

Impacto en los ingresos (ref.: sin cambios)

|

Descenso de los ingresos

|

|

|

0,64*

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,18)

|

|

|

|

|

El encuestado ya estaba en desempleo

|

|

|

0,46

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,27)

|

|

|

|

|

Interacción

|

Migrante*caida en los ingresos

|

|

|

1,53*

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,60)

|

|

|

|

|

Migrante*encuestado en desempleo

|

|

|

0,44

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,70)

|

|

|

|

|

Miembros del hogar infectados

|

|

|

|

|

0,26

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,17)

|

|

|

|

Interacción

|

Migrante # miembros del hogar en aislamiento

|

|

|

|

-0,37

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,55)

|

|

|

|

Ambiente de la casa (ref. empeora)

|

No cambia

|

|

|

|

|

-1,70*

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,31)

|

|

|

Mejora

|

|

|

|

|

-2,29*

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,37)

|

|

|

Interacción

|

Migrante*No cambia

|

|

|

|

|

-0,34

|

|

|

|

|

|

|

|

(1,13)

|

|

|

Migrante*Mejora

|

|

|

|

|

0,42

|

|

|

|

|

|

|

|

(1,21)

|

|

|

El encuestado ya estaba en riesgo en abril 2020 (ref. sin riesgo)

|

|

|

|

|

|

|

1,84*

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,17)

|

|

Interacción

|

Migrante*riesgo en abril 2020

|

|

|

|

|

|

0,70

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,70)

|

|

Constante

|

|

0,16*

|

0,76*

|

-0,51

|

0,69*

|

2,23*

|

-1,29*

|

|

|

(0,06)

|

(0,35)

|

(0,62)

|

(0,35)

|

(0,55)

|

(0,56)

|

|

Información del modelo

|

N

|

1360

|

1360

|

983

|

1360

|

943

|

821

|

|

Chi2

|

2,34

|

46,6

|

40,7

|

48,6

|

72,9

|

142,6

|

Leyenda: Errores estándar entre paréntesis.

*p<0,05.

Notas sobre las muestras analíticas: La muestra en el modelo 3 excluye a la población inactiva.

++ La muestra en el modelo 4 excluye a los hogares unipersonales.

+++ El modelo 5 se estima utilizando la segunda ola del Panel de Hogares de Covid de Madrid.

Fuente: Elaboración propia.