doi: 10.5477/cis/reis.191.129-140

La segregación ocupacional por sexo.

Evolución y situación en 2022

Occupational Segregation by Sex: Evolution and Situation in 2022

Marta Ibáñez y Aroa Tejero

|

Palabras clave Censo

|

Resumen Se actualiza la situación para 2022 de la segregación ocupacional en España y se analiza su evolución y determinantes en el último siglo. Para ello se acude a los índices de mayor uso en la literatura: Índice de Gini (y curvas de Lorenz), Índice de Disimilaridad, e Índice de Disimilaridad Descompuesto (donde se neutraliza el efecto estructura), utilizando datos censales para asegurar la mayor desagregación. Los determinantes de la segregación se analizan con regresiones multinomiales y se comparan con efectos marginales (EPA, 2011 y 2021). Se concluye que la segregación no disminuye especialmente, pues aumenta el peso de las ocupaciones con segregación más extrema, mientras que disminuye en las ocupaciones que ya venían integrándose. Se comprueba también la relación contraria entre ingresos y educación en las ocupaciones masculinizadas y feminizadas. |

|

Key words Census

|

Abstract The state of occupational segregation in Spain in 2022 has been updated, and its evolution and determinants over the past century have been analyzed. This study relies on the most commonly used indices in the literature: the Gini Index (and Lorenz curves), the Dissimilarity Index, and the Decomposed Dissimilarity Index (which neutralizes the structure effect), referring to census data for greater detail. The determinants of segregation are examined using multinomial regressions and are compared with marginal effects (EPA, 2011 and 2021). The findings indicate that segregation has not significantly decreased; the weight of occupations having the highest levels of segregation has increased, while it has decreased in occupations that were already becoming integrated. Additionally, an inverse relationship between income and education is confirmed in male –and female– dominated occupations. |

Cómo citar

Ibáñez, Marta; Tejero, Aroa (2025). «La segregación ocupacional por sexo. Evolución y situación en 2022». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 191: 129-140. (doi: 10.5477/cis/reis.191.129-140)

La versión en inglés de esta nota de investigación puede consultarse en http://reis.cis.es

Marta Ibáñez: Universidad de Oviedo | mibanez@uniovi.es

Aroa Tejero: Universidad de Oviedo | tejeroaroa@uniovi.es

Las mujeres constituyen en torno al 48 % de la población trabajadora. En el último siglo han entrado al mercado laboral español más de dos millones de mujeres (mientras que los varones han perdido algo más de ochocientos mil efectivos)1. Además, los datos señalan que el 70 % de las personas encuestadas consideran que las desigualdades en el trabajo son menores en comparación con la situación de hace diez años2. Sin embargo, la división sexual del trabajo y, en concreto, la segregación ocupacional por género persiste: la mitad de los hombres trabajan en ocupaciones en las que hay menos de un 10 % de mujeres; y el 25 % de las trabajadoras se concentran en diez de las 162 ocupaciones que recoge la CNO-11 (Censo 2021). De la misma manera, la mitad de la población prefiere a un hombre para que le repare la caldera, lavadora o lavavajillas o hacer alguna reforma en casa. Y casi la mitad preferirían a una mujer si buscaran a alguien para cuidar a una persona dependiente (CIS, 2023, Estudio 3428: 13).

La segregación ocupacional (y su correlato, la concentración de un sexo en pocas actividades) no solo es negativa porque reduce las opciones vitales de cada género, también nos habla de ineficiencias en la asignación de puestos-trabajadores/as3. Y, sobre todo, está íntimamente unida a la brecha salarial4.

El objetivo de esta nota de investigación es monitorizar cómo ha evolucionado la segregación ocupacional en este siglo xxi. A partir de investigaciones anteriores (Ibáñez, 2008; Ibáñez y Vicente, 2017; Ibáñez y Vicente, 2020) se seleccionan tres aspectos de la segregación ocupacional para dar cuenta de la situación en 2022 y su evolución en los últimos veinte años. En primer lugar, se muestra la distribución del empleo entre hombres y mujeres utilizando las curvas de Lorenz en los tres últimos años censales (2001, 2011 y 2021) que permiten ver la evolución de la segregación. En segundo lugar, se cuantifica esta evolución en general y para cada una de las categorías ocupacionales a través del Índice de Disimilaridad Descompuesto (IDD), que permite neutralizar el efecto estructural, mostrando el grado en el que aumenta/disminuye la integración de los sexos en cada una de las ocupaciones. Por último, se analizan los determinantes que explican la segregación ocupacional, lo que permite mostrar qué características se asocian más a ocupaciones feminizadas y masculinizadas.

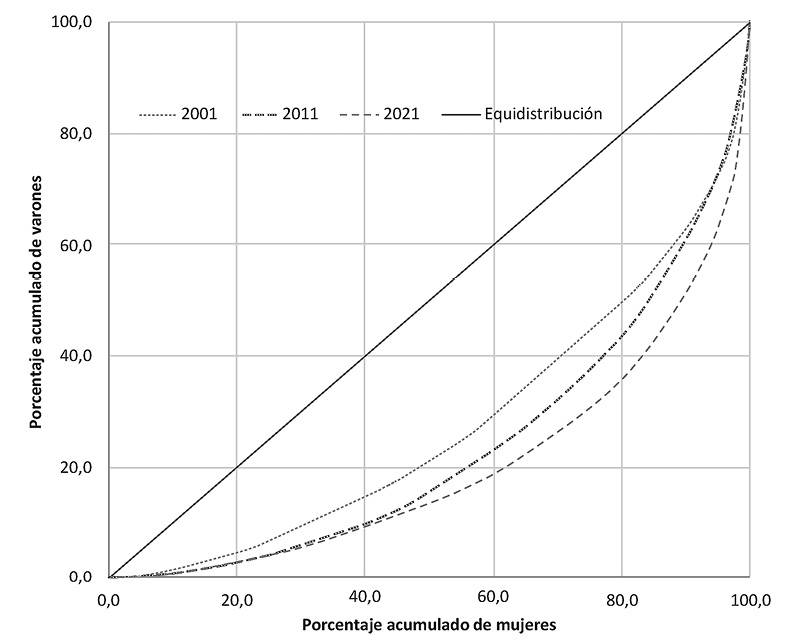

Evolución de la segregación ocupacional en España

Para el análisis de las tendencias de la segregación ocupacional se pueden aplicar dos medidas agregadas de desigualdad ya muy conocidas: la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. Por un lado, la curva de Lorenz señala el porcentaje acumulado de mujeres en las ocupaciones por el porcentaje acumulado de los hombres (empezando por las que están más segregadas a su favor). Y la misma lógica (inversa) para los varones. La línea diagonal simbolizaría una distribución completamente equitativa de hombres y mujeres entre las distintas ocupaciones. A medida que la curva se distancia más de la diagonal, la segregación ocupacional entre los géneros es más pronunciada.

Como se observa en el gráfico 1, la segregación ocupacional aumenta entre 2001 y 2021: la curva de Lorenz se va alejando de la equidistribución en cada uno de los años analizados. Esto se explica porque la fuerte segregación de los trabajos más feminizados se mantiene, pues el 40 % de las mujeres ocupadas –el punto 40 horizontal– estaba trabajando en ocupaciones en las que en 2011 y en 2021 había un 10 % de varones. Pero, además, aumenta la segregación de los trabajos más masculinizados: en 2001, el 50 % de los varones –el punto 50 vertical– estaban trabajando en ocupaciones en las que estaba el 20 % de las mujeres; en 2021, solo estaba el 10 %. En conjunto, un total de sesenta y nueve ocupaciones aglutinan a la mitad de la fuerza de trabajo masculina y en las que las mujeres solo suman un 10 %; y un total de veintiséis ocupaciones que aglutinan al 50 % de las mujeres y en las que está el 14 % de los varones5.

Por otro lado, este aumento de la segregación se aprecia también en los coeficientes de Gini. Siguiendo la metodología propuesta por Siltanen, Jarman y Blackburn (1995), este índice mide el área entre la curva de Lorenz y la diagonal como una fracción del área total debajo de la diagonal. Cuando la curva coincide completamente con la diagonal, el índice alcanza el valor de 0, lo que señala la integración completa; la desigualdad total se representaría con un coeficiente de Gini de 1. Como se aprecia en la tabla 1, en estos veinte años, la segregación ocupacional medida con este instrumento también ha ido en aumento: 0,32 en 2001; 0,37 en 2011; y 0,40 en 2021.

Tabla 1. Índices de Gini de segregación ocupacional por sexo. Años 2001, 2011 y 2021

|

|

2001 |

2011 |

2021 |

|

GINI |

0,32 |

0,37 |

0,40 |

|

N.º de ocupaciones |

173 |

155 |

162 |

Fuente: Censos de Población con las CNO a 3 dígitos. Elaboración propia.

Para la cuantificación de la segregación ocupacional general (y en cada una de las ocupaciones) se calculan dos indicadores específicos. Seguramente, la medida de segregación más utilizada es el Índice de Disimilaridad (ID), que indica la proporción de mujeres (o de varones) que tendrían que cambiar de ocupación para que, en cada una de ellas, hubiese el mismo número de uno y otro sexo6. En 2021 (véase tabla 2), el 44,5 % de las mujeres tendría que cambiar de ocupación para que hubiese igualdad en su distribución, una proporción menor a la de años anteriores (48,8 % en 2001 y 47,1 % en 2021).

Tabla 2. Evolución de los Índices de Disimilaridad (2001-2021)

|

|

2001 |

2011 |

2021 |

|

Índice de Disimilaridad |

48,8 |

47,1 |

44,5 |

|

N.º de ocupaciones |

173 |

155 |

162 |

Fuente: Censos de Población con las CNO a 3 dígitos. Elaboración propia.

Sin embargo, la disminución del ID no significa que las ocupaciones, en sí mismas, estén más integradas. Las dos grandes críticas a este índice son, por una parte, su fuerte dependencia del número de ocupaciones. Y, por otra, el hecho de que, a la hora de analizar la evolución de la segregación, recoge el llamado efecto estructura. Es decir, es sensible al peso relativo de cada ocupación, que puede variar en el tiempo. Por ejemplo, la fuerte disminución en 2021 de los peones agrícolas (una ocupación muy masculinizada) disminuiría el índice, pero realmente no está reflejando que esta ocupación sea más inclusiva. A esto le tenemos que añadir el hecho de que, aunque la clasificación es la misma (la CNO-11), en el Censo de 2011 se cuentan con cinco ocupaciones que no aparecen en el de 2021, y en el de 2021 hay once ocupaciones que no aparecen en 2011.

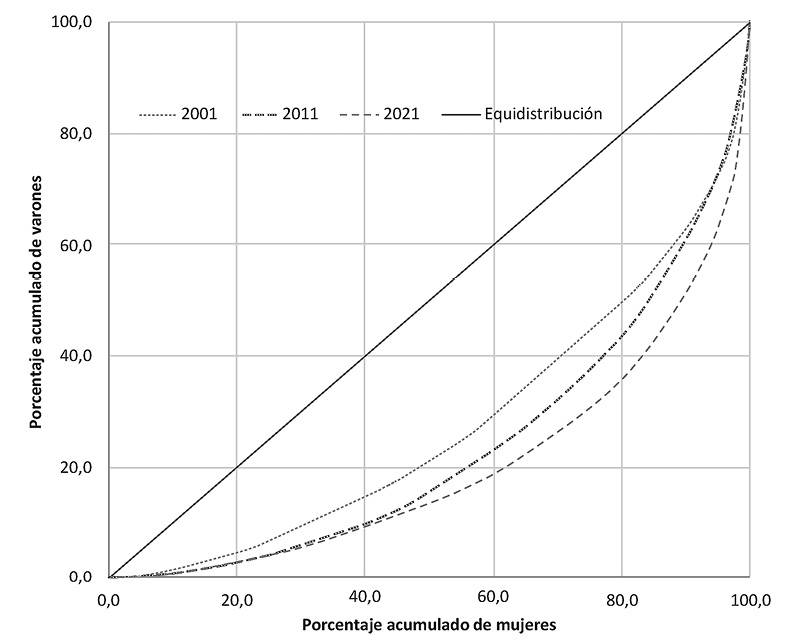

Para superar estos inconvenientes, se recurre a la elaboración del Índice de Disimilaridad Descompuesto (IDD) propuesto por Blau, Simpson y Anderson (1998), con el que se controla ese efecto estructura. Además, ya que no coinciden completamente las ocupaciones listadas en ambos censos de población, se opta por agruparlas en categorías ocupacionales7. A través del IDD se observa que, en efecto, estos cambios estructurales sí han tenido influencia sobre los índices de segregación. Así se refleja en la tabla 38, en la que se aprecia que el ligero aumento de la segregación de las categorías ocupacionales entre 2001 y 2011 (1,9) escondía, en realidad, un aumento de la segregación real entre los sexos de 4,1 puntos porcentuales, contrarrestado por la disminución de las categorías más segregadas (el cambio estructural por categorías se aprecia en el gráfico 2). En los últimos diez años, la segregación sí disminuye, pero en realidad la diferencia entre los sexos solo lo hace un 2,2.

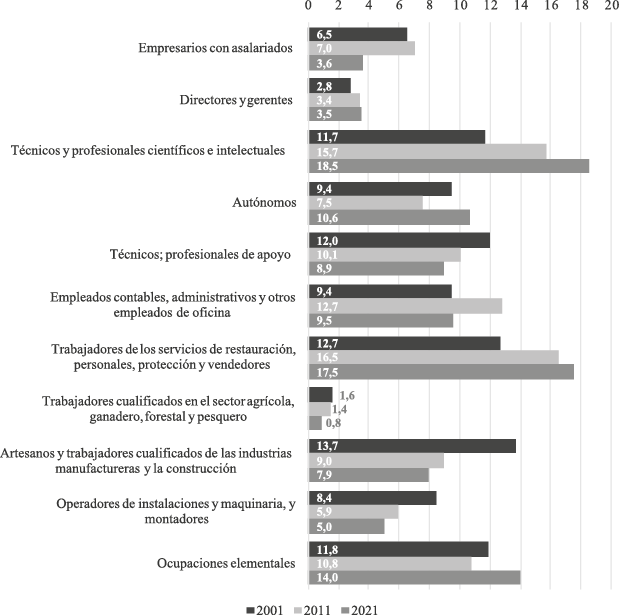

En estos veinte años, el cambio estructural ha sido bastante relevante, como se observa en el gráfico 2, donde se refleja la evolución de las once categorías en este siglo. El cambio estructural de las categorías ocupacionales mantiene pautas ya conocidas: el fortísimo aumento de los profesionales y, en menor medida, de los trabajadores de los servicios; y la disminución de los técnicos de apoyo9 (¿son ocupaciones que han pasado a considerarse profesionales?) y de los trabajadores cualificados de la industria y montajes. Además, en 2021, también se producen cambios no tan esperables, pues vuelve a aumentar el peso de las ocupaciones elementales, mientras que disminuyen los empresarios con asalariados, y los administrativos.

Cuando se atiende a los cambios en estas categorías según sexo se observa que, en los últimos diez años, son mayoritariamente los varones los que han perdido posiciones en el grupo de empresarios, aumentando a su vez en el grupo de ocupaciones elementales. En el resto de las categorías, las fluctuaciones en los últimos años son similares entre los sexos. Por ejemplo, los empleados de oficina disminuyen, pero parece lógico que sean las mujeres las que más lo hacen, habida cuenta de su mayor presencia10.

Para apreciar la evolución neta de la segregación entre hombres y mujeres de las categorías ocupacionales (es decir, neutralizando el efecto estructura), se necesita el IDD (véase tabla 4). Por ejemplo, observando la categoría de «Empleados de oficina», la diferencia entre el año 2001 y 2011 sería de un aumento de la segregación de solo un 1,1 punto a favor de las mujeres (9,3-8,2=1,1), pero la variación de la segregación 2011-2001 (neutralizando el efecto estructura) muestra un aumento de 10,1 puntos porcentuales. En 2021, la reducción del índice de segregación (7,2 – 9,3=-2,1) lo que está diciendo es que en esos 10 años disminuye el contingente de personas ocupadas en esta categoría (efecto estructura), pero la segregación (el peso de las mujeres en esta categoría) ha aumentado 10,4 puntos.

En estos 20 años, la dinámica de la segregación ha sido muy distinta por categorías. Las mujeres van aumentando su presencia en tres categorías: la de «Profesionales, administrativos y empleados de oficina» y la de «Trabajadores de los servicios». Siguen desapareciendo de otras dos: la de «Trabajadores cualificados en la industria y construcción» y la de «Operadores y montadores». Se van integrando poco a poco en las categorías de servicios («Empresarios y ejecutivos») y en la de «Autónomos». Y por último, se observa un cambio de tendencia en las «Ocupaciones elementales» pues, aunque sí aumenta la segregación a favor de las mujeres en los últimos diez años, no lo hace a la velocidad que se observó entre 2001 y 2011.

Determinantes de la segregación ocupacional

en España: ¿han cambiado

en la última década?

El objetivo de este apartado es analizar los determinantes de la segregación ocupacional en España y cómo han cambiado entre 2011 y 2022. Para ello se busca ver qué características explican que una persona trabaje en una ocupación feminizada o masculinizada a través de la estimación de regresiones logísticas multinomiales, una de las técnicas más apropiadas si tenemos en cuenta que la relación entre la segregación ocupacional y los ingresos/hora no es lineal, mostrando en algunas investigaciones una forma en U11. Se comparan los resultados de las probabilidades de trabajar en ocupaciones femeninas o masculinas según varias características en estos diez últimos años. Se añade el análisis de la evolución que cada uno de los factores del modelo ha sufrido a partir del análisis del Promedio de los Efectos Marginales (PEM), muy útil para comprender el efecto promedio de una variable independiente en la probabilidad de ocurrencia del evento de interés en el contexto de un modelo logístico y, por lo tanto, permitiendo la comparación de la influencia de los diferentes factores en estos diez años.

Las fuentes empleadas son los microdatos de la EPA más próximos a cada uno de los Censos de 2011 y 2021 (EPA11 y EPA22). La variable dependiente mide que la ocupación esté segregada, reagrupando estas ocupaciones en tres grandes conjuntos: mayoritariamente masculinas, femeninas y mixtas. Para esta agrupación se entienden como masculinas las que tienen un 20 % más de varones que el peso de los hombres en el conjunto de la fuerza de trabajo y lo mismo para las mujeres12. La división entre estas tres categorías de la variable dependiente se ha realizado a partir de los datos censales, con lo que se evitan errores muestrales y se puede trabajar con la CNO-11 a tres dígitos.

La comparación de la variable dependiente con los resultados de 2011 (Ibáñez y Vicente, 2020) muestran que ha aumentado el número de trabajadores en ocupaciones mixtas (36 % frente a 45 %); ha disminuido el de personas en ocupaciones masculinas (30,8 % frente a 24,8 %); mientras que las ocupaciones femeninas siguen ocupando un número similar de trabajadores (véase tabla 5). Esta disminución del peso de las ocupaciones segregadas se debe a la tendencia a la polarización del fenómeno, como se observó en las curvas de Lorenz: las ocupaciones más segregadas aumentan su segregación, mientras que las que estaban en las fronteras de las ocupaciones mixtas aumentan su integración.

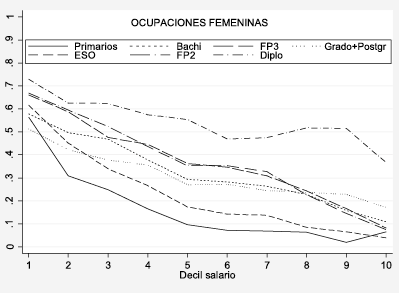

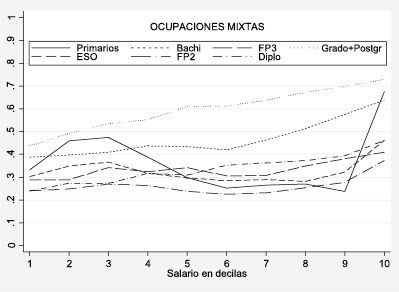

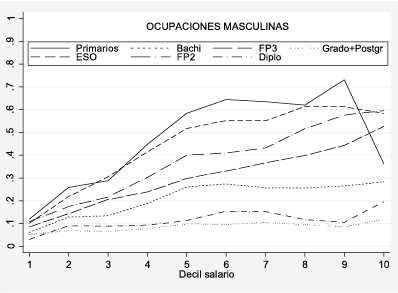

Como variables independientes se incluyen características sociodemográficas (edad, sexo y nivel de estudios), variables que recogen las recompensas de los empleos (decil de salario, categoría ocupacional, tipo de contrato, tipo de jornada, los meses que se lleva en la empresa y si implica labores de supervisión), características de las empresas (tamaño, sector público/privado y rama de actividad) y cómo es la disponibilidad horaria que implican los empleos (con qué frecuencia se trabaja en el domicilio, los sábados, los domingos, por las tardes, por las noches, a turnos, si se hacen horas extras y si se querría trabajar más horas)13. Se han estimado los modelos para todas las personas asalariadas y para las que trabajan solo a tiempo completo. Los resultados son muy similares, reflejando la robustez de los resultados14; con intención de comunicar los resultados más interesantes solo se comentan: 1) los modelos para quienes trabajan a tiempo completo para poder observar la probabilidad de trabajar en ocupaciones segregadas según nivel de estudios y posición en la distribución del salario mensual según deciles (véase gráfico 3) y 2) la comparación de los efectos marginales de ambos años.

(1) Probabilidades del modelo de regresión según nivel de estudios y salario (caeteris paribus el resto de variables)

La probabilidad de trabajar en ocupaciones masculinas aumenta según disminuye el nivel de estudios. Dicho de otro modo, quienes tienen menos probabilidad de trabajar en las ocupaciones masculinas son los universitarios de grado y niveles superiores, seguidos de los que tienen diplomaturas o títulos propios universitarios, bachiller, FP3, FP2 y, por último, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y estudios primarios y menos. Pero lo más interesante es la pendiente de la curva (bastante lineal, por cierto) que indica que, en general, a medida que aumentan los salarios en cada grupo de estudios, aumenta la probabilidad de trabajar en una ocupación masculinizada. Obsérvese que este aumento es elevado (y mantenido) especialmente a partir de los trabajadores con estudios de FP, mientras que es muy escaso en las ocupaciones de mayoría masculina en las que trabajan universitarios/as. Dicho de otra manera, a las personas que tienen menor nivel de estudios, les interesa trabajar en ocupaciones con mayoría masculina, pues en ellas los ingresos son mayores.

Las probabilidades de trabajar en ocupaciones femeninas según ingresos y nivel de estudios mantienen perfiles completamente distintos. En primer lugar, la dirección contraria de las pendientes de todas las curvas, pues da lo mismo el nivel de estudios del que estemos hablando, a medida que aumentan los salarios en cada grupo disminuye la probabilidad de trabajar en una ocupación feminizada. La otra diferencia importante es que estas probabilidades no están ordenadas por niveles de estudios. En orden ascendente: estudios primarios, ESO, Grado y posgrado, bachiller, FP3 y FP2 muy similares y, sobre todo, diplomatura.

Por último, el gráfico de las probabilidades de trabajar en ocupaciones mixtas según ingresos y nivel de estudios muestra que la probabilidad de trabajar en ocupaciones mixtas tampoco está ordenada por estudios. Su orden de mayor a menor es: tener un grado universitario o superior, ser bachiller, muy similares los que tienen estudios de FP2 y FP3 y ESO, y, por último, las diplomaturas universitarias. Las primeras titulaciones aumentan su probabilidad a medida que aumenta el salario, mientras que el resto mantiene una pendiente horizontal, todas ellas en una dinámica lineal, mientras que las probabilidades de trabajar en una ocupación integrada de las personas con estudios primarios presentan perfil irregular.

(2) Comparación de Promedios de los Efectos Marginales (PEM) 2011-2021

Para observar los cambios en la influencia del conjunto de las variables del modelo sobre la probabilidad de trabajar en una ocupación feminizada o masculinizada en los últimos diez años, se acude a los PEM. Estos son necesarios, pues los modelos de regresión logística reflejan cierto grado de heterogeneidad no observada, lo que impide la comparación directa de odds ratios (o logaritmos de los odds ratio) entre grupos dentro de una misma muestra (en nuestro caso las ocupaciones masculinas versus las femeninas) o entre diferentes momentos temporales (el año 2011 y el 2022), incluso si los modelos comparten las mismas variables independientes. Además, esta comparación no es posible cuando los modelos contienen diferentes variables independientes dentro de una misma muestra (Mood, 2010: 67-68; 2017: 8-9 en Ballesteros, 2018). En suma, el PEM nos proporciona una medida resumida del cambio promedio en la variable dependiente (en nuestro caso estar en una profesión mayoritariamente masculina frente a las ocupaciones mixtas manteniendo constante las femeninas y viceversa) asociado con un cambio unitario en una variable independiente, manteniendo todas las demás variables constantes. Por ello, nos permite la comparación. Como en otros resultados de esta nota de investigación, los gráficos se han llevado al RUO y aquí solo se hace una selección de las características que se han mantenido en estos diez años (los cambios se pueden observar en los gráficos del repositorio).

Las ocupaciones femeninas siguen teniendo menos recompensas en el empleo, pues tener más salario, tener un trabajo con un contrato fijo discontinuo, o que implique tareas de supervisión reduce las posibilidades de estar empleado en una ocupación feminizada. Por su parte, las ocupaciones masculinas reciben mayores salarios, aunque estén más asociadas a tener un trabajo cualificado y no cualificado o como técnico de apoyo y administrativo.

El tamaño de la empresa indica que trabajar en microempresas (menos de diez trabajadores) o medianas (entre veinte y 249) disminuye las probabilidades de estar en una ocupación feminizada. Además, trabajar en el sector público también está relacionado con hacerlo en una ocupación feminizada, influencia que aumenta en 2022. De la misma manera que trabajar en el sector público disminuye las probabilidades de estar en una ocupación masculinizada.

Por último, las variables que miden el tipo de disponibilidad: trabajar más de la mitad de los sábados y a turnos se asocia positivamente con ocupaciones feminizadas; mientras que quien trabaja más de la mitad de los domingos, por las tardes (ocasionalmente) y por las noches tiene menos probabilidad de hacerlo en una ocupación feminizada. En el caso de las ocupaciones masculinizadas, esa congruencia solo se da entre quienes trabajan en el domicilio o más de la mitad de los sábados, que tienen más y menos probabilidades de estar en estas ocupaciones, respectivamente.

El objetivo principal de esta nota de investigación ha sido actualizar el análisis de la segregación ocupacional en España en términos de evolución del fenómeno y de sus determinantes. Se ha podido ver en estas páginas que, frente a la creencia general de que los mercados laborales son cada vez más igualitarios, la segregación ocupacional por género sigue estructurando nuestras oportunidades de empleo y, por lo tanto, de vida15.

Las maneras de analizar la segregación son múltiples y los distintos indicadores nos muestran aspectos distintos del fenómeno. Por un lado, se ha visto que, aunque los indicadores más generales puedan disminuir levemente (por ejemplo, el más utilizado, el Índice de Disimilaridad), cuando se aísla el efecto de los cambios en la estructura de las ocupaciones la tendencia desaparece. Es decir, el cambio en estos índices es más un producto del aumento o disminución de estas ocupaciones segregadas y no tanto de la convivencia de ambos sexos en los empleos. Además, por categorías ocupacionales, las tendencias se mantienen a lo largo de los últimos veinte años: las mujeres aumentan su presencia en los técnicos y profesionales y sobre todo en los trabajadores de los servicios y empleados de oficina y aún disminuyen más en los operadores y montadores y sobre todo en los trabajadores de la industria y construcción.

Por otro lado, atendiendo a la dinámica interna del fenómeno, a cómo se reparte la segregación a lo largo de un continuum (la curva de Lorenz), se observa que aquellas que siempre han estado más segregadas, aumentan su segregación en estos últimos veinte años, mientras que las que estaban en las fronteras de las ocupaciones mixtas aumentan su integración.

Por último, sobre el análisis de los factores asociados a unas y otras ocupaciones, la relación más interesante se produce entre el nivel de estudios y los ingresos (manteniendo constante el resto de factores intervinientes) pues las ocupaciones masculinizadas tienen mayor probabilidad de recibir salarios más altos. De hecho, la mejor opción para quienes tienen menor nivel de estudios es orientarse hacia estas ocupaciones porque se reciben mayores salarios. En el mismo sentido, sin embargo, las ocupaciones feminizadas tienen menos probabilidades de alcanzar salarios más altos. De hecho, ni siquiera el nivel de estudios neutraliza esta relación.

Ballesteros, Matías S. (2018). Promedio de los efectos marginales e interacciones en las regresiones logísticas binarias. Documento de Trabajo. Disponible en: https://www.aacademica.org/matias.salvador.ballesteros/43.pdf

Blau, Francine D.; Simpson, Patricia y Anderson, Deborah (1998). «Continuing Progress? Trends in Occupational Segregation in the United States over the 1970s and 1980s». Feminist economics, 4(3): 29-71. doi: 10.1080/135457098338301

Buligescu, Bianca; Borghans, Lex y Fouarge, Didier (2020). «The Impact of Occupational Segregation on Occupational Gender Pay Gap in the European Union». Journal of Community Positive Practices, 4: 86-111. doi: 10.35782/JCPP.2020.4.05

CIS (2023). Percepción sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género. Enero. Estudio 3428. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Disponible en: https://www.cis.es/-/disponible-el-estudio-3428-percepciones-sobre-la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres-y-estereotipos-de-genero-, acceso 29 de enero de 2025.

Eurofound y European Commission Joint Research Centre (2021). European Jobs Monitor 2021: Gender gaps and the employment structure, European Jobs Monitor series. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Goldin, Claudia (2024). Carrera y familia. El largo viaje de las mujeres hacia la igualdad. Madrid: Taurus.

Ibáñez, Marta (2008). «La segregación ocupacional por sexo a examen. Características personales, de los puestos y de las empresas asociadas a las ocupaciones masculinas y femeninas». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 123: 87-122. doi: 10.5477/cis/reis.123.87

Ibáñez, Marta y Vicente, María R. (2017). Conceptos, medidas y evolución de la segregación laboral. En: M. Ibáñez (dir.). Mujeres en mundos de hombres: la segregación ocupacional a través del estudio de casos (pp. 15-33). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Ibáñez, Marta y Vicente, María R. (2020). «La segregación ocupacional por sexo. Evolución en España 2001-2011: diez años de caminar sin avanzar». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 171: 43-62. doi: 10.5477/cis/reis.171.43

INE (2001). Censo de población y vivienda 2001. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177108&menu=resultados&idp=1254735572981, acceso 15 de marzo de 2023.

INE (2011). Censo de población y vivienda 2011. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177108&menu=resultados&idp=1254735572981, acceso 15 de marzo de 2023.

INE (2021). Censo de población y vivienda 2021. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177108&menu=resultados&idp=1254735572981, acceso 15 de marzo de 2023.

Karmel, Tom y MacLachlan, Maurine (1988). «Occupational Sex Segregation— Increasing or Decreasing?». Economic Record, 64: 187-195. doi: 10.1111/j.1475-4932.1988.tb02057.x

Magnusson, Charlotta (2013). «More Women, Lower Pay? Occupational Sex Composition, Wages and Wage Growth». Acta Sociológica, 56(3): 227-245. doi: 10.1177/0001699313484480

Mood, Carina (2010). «Logistic Regression: Why We Cannot Do What We Think We Can Do, and What We Can Do About It». European Sociological Review, 26(1): 67-82. doi: 10.1093/esr/jcp006

Perales, Francisco (2013). «Occupational Sex-segregation, Specialized Human Capital and Wages: Evidence from Britain». Work, Employment and Society, 27(4): 600-620. doi: 10.1177/0950017012460305

Rytina, Nancy F. (1981). «Occupational Segregation and Earnings Differences by Sex». Monthly Labor Review, 104(1): 49-53.

Siltanen, Janet; Jarman, Jennifer y Blackburn, Robert M. (1995). Gender Inequality in the Labour Market: Occupational Concentration and Segregation. Geneva: International Labour Organization (ILO).

Sokoloff, Natalie J. (1992). Black Women and White Women in the Professions: Occupational Segregation by Race and Gender 19601980. New York: Routledge.

1 Censos 2001, 2021 (INE).

2 Resultados derivados de la pregunta «Y en comparación con la situación de hace diez años, ¿cree Ud. que las desigualdades entre hombres y mujeres son hoy mayores, iguales o menores?». El 70,6 % de los encuestados considera que son menores (P5, Estudio 3428, CIS, 2023.)

3 Como en marzo de 2024, cuando se facilita el acceso al sector del transporte en España a los conductores marroquíes. Disponible en: https://acortar.link/uDH2ah

4 En EE. UU., explica un tercio de la brecha (Goldin, 2024: 217). En Europa, comparando diez países y noventa y tres ocupaciones, el salario femenino disminuye conforme aumenta el porcentaje de mujeres en la ocupación (Buligescu et al., 2020).

5 Los datos se presentan en la tabla A1 del anexo publicado en el Repositorio de la Universidad de Oviedo (RUO). Disponible en: https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/72763

6 Una explicación de los diferentes índices se encuentra en Ibáñez y Vicente, 2017: 359 y ss.

7 Se han tomado las diez categorías que utiliza el INE (INE, 2012) pero recogiendo la propiedad, acercándonos más a la idea de clase social. Por una parte, se ha dividido el grupo de servicios en 1a «Empresarios con asalariados» y 1b «Directores y gerentes». Y, por otra, se ha añadido el grupo A «Autoempleados».

8 Al haber elaborado el IDD a partir de las categorías ocupacionales los resultados bajan, pues todo índice es muy dependiente del número de ocupaciones que se recojan (véanse ejemplos en Karmel y Maclachlan, 1988: 189).

9 También debido a que algunas ocupaciones catalogadas en la CNO-94 como Técnicos (empiezan por 3 en la clasificación a 4 dígitos) se trasvasan a la de Profesionales (empiezan por 2) en la CNO-11. Véase Correspondencias teóricas para fines estadísticos. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614

10 La evolución de las categorías ocupacionales entre 2001 y 2021 por sexo se encuentra en el gráfico A1 del RUO. Disponible en: https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/72763

11 La literatura es dispar: Perales (2010), con datos de encuesta británicos, observa una relación de U invertida, al igual que Magnusson (2013), con datos de registro suecos. Bulegescu y otros (2020), agregando los datos de diez países y con la EESEuropea, matizan estos resultados, concluyendo en su modelo final en la forma de U, donde los hombres ganan salarios relativamente altos en las ocupaciones femeninas y las mujeres ganan salarios relativamente altos en las ocupaciones masculinas.

12 Esta es la opción más conservadora de la literatura, seguida por Rytina (1981) y Sokoloff (1992).

13 Una descripción más detallada de las variables independientes está a disposición en la tabla A2, en el fichero «Anexos.docx» en el RUO. Así como la comparación de los datos de hace diez años. Disponible en: https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/72763

14 Los resultados de las regresiones multinomiales y del cálculo de los PEM para los años 2011 y 2022 se encuentran en el fichero «Anexo Resultados logit.xlsx» en el RUO. Disponible en: https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/72763

15 Resultados congruentes con los mostrados por

Eurofound (2021) para el resto de Europa.

Gráfico 1. Curva de Lorenz de ocupaciones según su proporción de mujeres y varones

Fuente: Censos de Población con las CNO a 3 dígitos. Elaboración propia.

Fuente: Censos de Población, 2001, 2011, 2021. INE. Elaboración propia.

Tabla 3. Evolución del Índice de Disimilaridad Descompuesto de las categorías ocupacionales

|

2001 |

2011 |

Dif. 2001-2011 |

2021 |

Dif. 2011-2021 |

|

|

Índice de Disimilaridad |

30,5 |

32,4 |

1,9 |

28,1 |

-4,3 |

|

Descomposición |

|||||

|

Efecto Estructura de las ocupaciones |

-2,5 |

-1,8 |

|||

|

Efecto Integración de las ocupaciones |

|

|

4,1 |

|

-2,2 |

Nota: Se ha eliminado el componente residual, al no aportar información al análisis.

Fuente: Años 2001 y 2011 en Ibáñez y Vicente (2017: 24). Año 2021, Censo INE. Elaboración propia.

Gráfico 2. Evolución de las categorías ocupacionales 2001-2021. Porcentajes respecto al total de cada año

Fuente: Censos de Población con las CNO a 3 dígitos. Elaboración propia.

Tabla 4. Evolución de las diferencias en las proporciones de mujeres y hombres ocupados en cada categoría ocupacional neutralizando el efecto estructura

|

Categorías |

Mi/M-Hi/H |

Mi/M-Hi/H |

Variación de la segregación (neutralizando el efecto estructura) |

Mi/M-Hi/H |

Variación de la segregación (neutralizando el efecto estructura) |

|

2001 |

2011 |

2011-2001 |

2021 |

2021-2011 |

|

|

Empresarios con asalariados |

-3,8 |

-4,3 |

-2,2 |

-1,2 |

-1,9 |

|

Directores y gerentes |

-1,3 |

-1,9 |

-0,8 |

-2,0 |

-1,8 |

|

Técnicos y profesionales |

6,9 |

7,7 |

9,6 |

8,9 |

8,3 |

|

Autónomos |

-3,0 |

-3,4 |

-1,6 |

-4,0 |

-2,5 |

|

Técnicos; profesionales de apoyo |

-0,1 |

-3,6 |

-0,8 |

-1,7 |

-1,5 |

|

Empleados de oficina |

8,2 |

9,3 |

10,1 |

7,2 |

10,4 |

|

Trabajadores de los servicios |

11,2 |

9,5 |

11,6 |

9,0 |

9,3 |

|

Trabajadores cualificados sector primario |

-1,3 |

-1,2 |

-0,9 |

-0,9 |

-1,5 |

|

Trabajadores de la industria |

-15,3 |

-11,2 |

-13,8 |

-11,2 |

-12,3 |

|

Operadores y montadores |

-5,7 |

-6,8 |

-7,6 |

-7,1 |

-8,1 |

|

Ocupaciones elementales |

4,2 |

5,9 |

10,3 |

2,9 |

2,7 |

Fuente: Censos de Población. Elaboración propia.

Nota: Para que las diferencias sean comparables en el tiempo las proporciones de mujeres y hombres ocupados se han ponderado por el peso que esas ocupaciones tenían en el total de empleo femenino y masculino en el censo anterior, respectivamente. Brecha M/H si peso Ni en total M/H constante.

Tabla 5. Clasificación de ocupaciones masculinas, femeninas y neutras. Porcentajes de trabajadores

|

Censo 21 Ocupados (52,4 v/47,6 m) |

EPA 22 Ocupados (53,7 v/46,3 m) |

EPA 22 Asalariados (50,1/49,9) |

EPA 22 N.º de Ocupaciones |

|

|

Ocupaciones masculinas |

24,8 |

26,3 |

26,2 |

37,3 |

|

Ocupaciones femeninas |

30,4 |

28,9 |

32,5 |

15,7 |

|

Ocupaciones mixtas |

44,9 |

44,8 |

41,3 |

47,0 |

|

TOTAL |

100 17.617.758 |

100 Población 20.390.582 Muestra 34.022 |

100 Población 17.155.618 Muestra 28.310 |

100 (N=166) |

Nota: La variable dependiente se calcula sobre las proporciones de hombres y mujeres en 2011 (55v/45 m) y 2021 (52,4v/47,6 m). La ocupación segregada es la que está veinte puntos porcentuales por encima de esas proporciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2021).

Gráfico 3. Probabilidad de trabajar en una ocupación femenina, masculina y mixta según el nivel de estudios y decil de salario mensual (EPA2022)

Fuente: Elaboración propia.

RECEPCIÓN: 15/06/2024

REVISIÓN: 18/10/2024

Aprobación: 02/12/2024