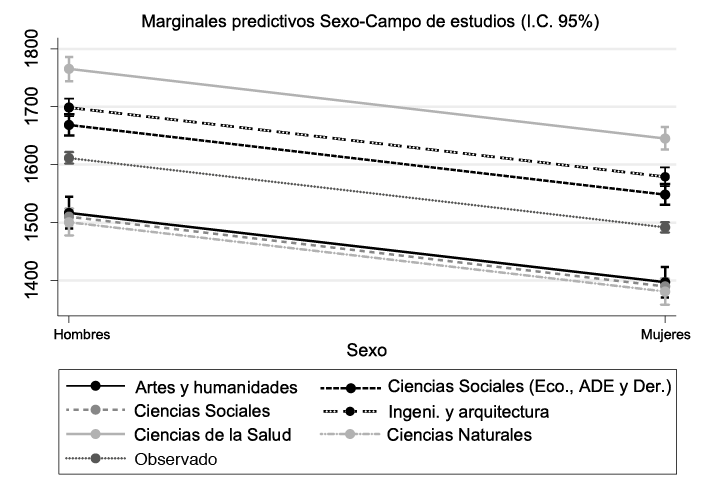

Gráfico 1. Predicción lineal del ingreso para hombres y mujeres en función del campo de estudios

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU, 2019.

doi:10.5477/cis/reis.192.125-148

Análisis multifactorial de la inserción laboral

de personas graduadas: equidad del sistema

y persistencia de desigualdades de género

A Multi-factor Analysis of Graduate Entry into the Labour Market:

System Equity and the Persistence of Gender Inequalities

Juan Ramón Jiménez-García y Sandra Fachelli

|

Palabras clave Desigualdades de origen

|

Resumen Este artículo analiza la inserción laboral de graduados universitarios, enfocándose en los ingresos cinco años después de la obtención del título, considerando factores como campo de estudio, tipo de universidad, habilidades tecnológicas, idiomas, origen social, género, edad y comunidad autónoma. Utilizando microdatos de la Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios de 2019, se presentan resultados sobre los ingresos. Destacamos cómo la educación universitaria puede mitigar diferencias socioeconómicas medidas por el nivel educativo de los padres, respaldando la importancia de un sistema educativo superior que permita a hijos de clases trabajadoras acceder y completar la formación universitaria. La gratuidad del sistema educativo aumentaría el acceso y la finalización de estudios en colectivos vulnerables. El estudio evidencia la persistencia de desigualdades de género en el mercado laboral de graduados. |

|

Key words Background inequalities

|

Abstract This article analyses the entry of university graduates into the labour market, focusing on their earnings five years after graduation, and considering factors such as field of study, type of university, technological skills, language skills, social background, gender, age and autonomous community. The paper presents findings on earnings based on microdata from the Encuesta de Inserción laboral de titulados universitarios (EILU) de 2019 (2019 Survey on Graduate Entry into the Labour Market). We highlight the role of university education in mitigating socio-economic differences measured by the educational level of parents. This underscores the importance of a higher education system that facilitates access to and completion of university studies for students from working-class backgrounds. A free education would increase access to and completion of studies for vulnerable groups. The study shows the persistence of gender inequalities in the graduate labour market. |

Cómo citar

Jiménez-García, Juan Ramón; Fachelli, Sandra (2025). «Análisis multifactorial de la inserción laboral de personas graduadas: equidad del sistema y persistencia de desigualdades de género». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 192: 125-148. (doi: 10.5477/cis/reis.192.125-148)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Juan Ramón Jiménez-García: Universitat Pompeu Fabra | juanramon.jimenez@upf.edu

Sandra Fachelli: Universidad Pablo de Olavide | sfachelli@upo.es

Introducción1

La educación superior es un factor clave en el mercado laboral, especialmente para aquellos con niveles educativos más altos (Ballarino, Bernardi y Panichella, 2013). España, líder en la expansión educativa de la UE en las últimas cuatro décadas, ha experimentado un notable aumento de la participación femenina en la educación superior (Merino y García, 2007). Sin embargo, persisten desigualdades de género en la elección de estudios, con mayor presencia masculina en carreras más remuneradas. A pesar de que la educación superior suele asociarse con mejores oportunidades laborales y tiene el potencial de suavizar las diferencias de clase (Fachelli, Torrents y Navarro-Cendejas, 2014), la brecha salarial de género persiste (Jiménez-García, 2020).

El objetivo principal de este artículo es analizar la inserción laboral de las personas graduadas universitarias, centrándose en los ingresos percibidos cinco años después de la obtención del título.

Los objetivos específicos profundizan en los factores que influyen en la inserción laboral de los graduados en España. Se busca examinar cómo el origen social afecta los ingresos, evaluar el impacto del campo de estudios y analizar las diferencias entre titulaciones, gracias a la aplicación de la correspondiente técnica de análisis estadístico: una regresión lineal múltiple para el análisis principal y regresiones logísticas y ordinales para dar robustez a los resultados.

El estudio también evalúa las desigualdades de género en los ingresos de los graduados, explorando la brecha salarial en comparación con el mercado laboral del total poblacional (más allá de los graduados/as universitarios/as). Esto ayuda a entender si la educación superior reduce las diferencias salariales entre géneros. Además, se analiza la influencia del tipo de universidad, habilidades tecnológicas e idiomas en los ingresos, controlando por factores sociodemográficos, buscando proporcionar una visión detallada de los elementos que configuran la inserción laboral de los graduados en España y su relación con las desigualdades sociales y de género.

Para ello, se analizan los microdatos de la Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios (EILU) de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que proporciona información detallada sobre los aspectos descritos.

La estructura del artículo comienza con una revisión de la literatura sobre la inserción laboral de los graduados, destacando la importancia del origen social y aspectos de desigualdad horizontal. Luego se detalla el diseño de la investigación, se exponen los resultados sobre los ingresos de los egresados y se presentan las conclusiones, limitaciones y posibles mejoras metodológicas, así como las ventajas y avances en relación con estudios previos.

Revisión de la literatura

El análisis sobre la inserción de las personas graduadas tiene múltiples enfoques, incluyendo aspectos económicos, como la tasa de retorno y la adecuación entre educación y trabajo. La tasa de retorno es una medida de rentabilidad que valoriza la inversión en la educación (Carnoy, 2006). Desde la perspectiva sociológica, estos resultados adquieren mayor relevancia al considerar el origen social.

La sociología ha analizado la relación entre la ocupación y educación de progenitores y su descendencia. Las teorías clásicas de logro educativo mostraron la influencia entre la situación ocupacional y educativa de progenitores y los logros de sus hijos (Duncan,1966; Blau y Duncan, 1967 o Duncan y Featherman, 1972).

El logro educativo está vinculado con desigualdades persistentes que actúan como mecanismo de estratificación (Warren y Hauser, 2002; Shavit, Yaish y Bar-Haim, 2007). Estudios seminales de Hout (1984, 1988) en Estados Unidos mostraron que la obtención del título universitario borraba las desventajas ligadas a un bajo origen social. Esta relación se ha constatado en otros países europeos (Vallet, 2005; Breen y Luijkx, 2004).

En España, se observó que la influencia del origen social se debilita a medida que se alcanzan niveles superiores de educación, particularmente en la universidad (Fachelli y Jordi, 2014a; Fachelli, Torrents y Navarro-Cendejas, 2014). Se ha constatado la diversidad de orígenes sociales en el colectivo universitario (Carabaña, 2005; Carabaña, 2011; Subirats, 2011; Fachelli, 2011), aunque proporcionalmente, los padres de clase alta tienen más probabilidades de enviar a sus hijos a la universidad (Fachelli y Planas, 2011; Torrents, 2012). La expansión educativa en España en las últimas décadas ha sido espectacular (Martínez-García, 2017; Ortiz y Rodríguez-Menés, 2016), con más de la mitad del alumnado universitario procedente de hogares cuyos padres no alcanzaron ese nivel (EILU, 2019). Este proceso ha impactado en la reducción de desigualdades educativas, especialmente en mujeres (Martínez-García, 2007), aunque no ha impactado en los niveles preuniversitarios de las cohortes de 1970 (Martínez-García y Merino, 2011).

Varios estudios muestran que una mayor inversión educativa tiene efectos positivos sobre la empleabilidad (Jiménez-García, 2018; Schröder y Ganzeboom, 2014; Wolbers, 2000, 2007) y reduce las probabilidades de desempleo y sus consecuencias (Ortiz y Wolbers, 2011). Investigaciones recientes confirman que una mayor inversión educativa asegura mejores oportunidades laborales (Jiménez-García, 2020) y reduce las posibilidades de caer en el desempleo (Schmelzer Veira, 2016; Martínez-Pastor, 2020).

Estos resultados globales adquieren nuevos matices a la luz de procesos diferenciadores horizontales. El avance de las mujeres en la universidad ha sido importante, teniendo un rol preponderante en la democratización de la educación superior (Fachelli y Planas, 2011; Jiménez-García, 2020). Sin embargo, se mantienen patrones de desigualdad, observables en la inserción laboral, donde persisten brechas salariales entre hombres y mujeres, aunque ambos tengan los mismos títulos, donde el gran desigualador (el mercado de trabajo) vuelve a operar y puede llegar a contrarrestar los efectos de la formación universitaria.

Otros elementos de desigualdad horizontal incluyen aspectos institucionales (universidad pública-privada), carreras universitarias, y habilidades valoradas en el mercado laboral como Técnicas de la Información y las Comunicaciones (TIC) e idiomas. La selección de carreras involucra aspectos de género y origen social. La elección entre universidad pública o privada, aunque no perfectamente correlacionada con el nivel socioeconómico, opera como filtro de acceso. Gambetta (1987) advierte sobre la necesidad de distinguir la influencia de factores económicos y culturales según la clase social.

La elección de carreras universitarias se ve condicionada por el género y el origen social. Algunos autores atribuyen las desigualdades laborales a los campos de estudio elegidos por hombres y mujeres (Ballarino y Bratti, 2009; Ochsenfeld, 2014), otros enfatizan la tendencia de los hombres a estudiar carreras asociadas a mejores salarios y estatus (Benson, 2015; Srivastava y Sherman, 2015) o la constatación por parte de Reisel (2013) y Schröder y Ganzeboom (2014) que las carreras más largas son en mayor medida estudiadas por los hombres. El género es considerado un factor clave en las desigualdades laborales (Barone, 2011; Charles y Bradley, 2009; Jiménez-García, 2020). El origen social también influye en la inserción laboral a través del acceso diferencial a información y capital social (Hansen, 2001; Opheim, 2007), así como las expectativas parentales (Breen y Goldthorpe, 1997; Goldthorpe, 2007), que empujan a su descendencia a superar el nivel alcanzado por ellos.

Las habilidades en TIC e idiomas, así como las diferencias regionales, juegan un papel significativo en la relación entre género, clase social y los ingresos de las personas graduadas, amplificando o mitigando las desigualdades existentes. Las competencias digitales y lingüísticas, cada vez más demandadas debido a la digitalización y globalización, pueden influir en las oportunidades laborales y salariales potencialmente, beneficiando a quienes tienen mejor acceso a formación en estas áreas (Dewyer, 2013; Manning, 2004).

En este sentido, las persistentes desigualdades regionales, a pesar de la convergencia en la eficiencia universitaria (Agasisti y Pérez-Esparrels, 2010; Cabrera-Rodríguez, 2013), pueden afectar de manera diferencial a personas graduadas de distintas clases sociales y géneros, contribuyendo a mantener o exacerbar brechas salariales.

Las preguntas de investigación que nos planteamos son: ¿cuáles son las principales diferencias en la inserción laboral de egresados/as universitarios? y ¿hasta qué punto las desigualdades salariales entre los egresados se deben al origen social o el género, o a otros factores?

A partir de estas cuestiones, las hipótesis son las siguientes: se espera que la educación universitaria mitigue las desigualdades socioeconómicas de origen (aproximada por el nivel educativo de los progenitores). El campo de estudios influirá significativamente en los ingresos de los egresados, con mejor posicionamiento para titulados en ingenierías, arquitecturas, carreras sanitarias y ciencias sociales aplicadas. Se espera una persistencia de desigualdades de género en los ingresos.

Utilizamos el «sueldo mensual neto actual» declarado como proxy para analizar la inserción laboral y explorar desigualdades entre personas graduadas universitarias. Para contextualizar, presentamos un cuadro comparativo de los egresados con el total poblacional.

Al comparar ambos resultados de la tabla 1, observamos que los titulados tienen una tasa de empleo un 35 % mayor, una tasa de desempleo de un 6,4 % menor y una tasa de inactividad un 29 % menor que la población general. Asimismo, las diferencias entre sexos son mucho menores entre los universitarios que en el resto.

También es importante señalar que el origen social de las personas graduadas hace cinco años, por cada categoría analizada, es muy similar. En el caso de las personas que trabajan, el porcentaje es similar a la media en los orígenes bajo y alto y levemente superior en los de origen medio. En el caso de las personas desempleadas es levemente superior en los orígenes bajos. Finalmente, entre las personas inactivas, levemente superior en los orígenes más altos. El análisis del impacto del origen social de los graduados se detalla en la sección de resultados.

Los datos presentados aquí son relevantes, ya que no estamos mirando a todas las personas graduadas, sino solo a aquellas cuya salida de la universidad se ha producido hace cinco años. Aunque un 43,6 % de las personas graduadas ha trabajado durante la carrera, hay que tener en cuenta también que otras continuaron estudiando un máster u otras titulaciones (23,4 %), lo que implica que estamos midiendo el nivel de inserción de un grupo de gente joven, conformada por más de un 50 % de personas con menos de treinta años.

Diseño de investigación

y metodología

Debido a que el principal interés de este artículo es estudiar la influencia del origen social, variables sociodemográficas y condicionantes individuales y contextuales sobre los ingresos de los egresados, se ha creado una variable dependiente que considera sus ingresos cinco años después de la graduación. Se utilizó la variable categórica de salario original (con nueve categorías), creando una variable continua con los valores medios de cada categoría para realizar regresiones lineales. También se ha utilizado una variable binaria, que divide a la población según sus ingresos altos o bajos (mayores o menores de 1500 euros mensuales), así como la propia variable original para corroborar los resultados principales del análisis.

Para comprender algunos de los factores que influyen en los ingresos de las personas tituladas, se han incorporado una serie de variables independientes como: sexo, edad, clase social de origen (medida por la dominancia educativa de los padres y madres), campo de estudios, tipo de universidad, dominio de TIC, idiomas, tipo de jornada laboral y región geográfica de trabajo en 2019. Cabe destacar los trabajadores independientes son el 8,6 % de las personas graduadas, por lo que más del 90 % de ellas son personas asalariadas.

En primer lugar, tanto las variables sexo, edad, tipo de universidad, jornada laboral y dominio en tecnologías son similares a las presentadas en la base de datos y permiten conocer además del género, si las personas entrevistadas tienen más o menos de treinta años en el momento de la entrevista, si han estudiado en universidades públicas o privadas y si en el momento de la entrevista contaban con un nivel básico, avanzado o experto en TIC. A pesar de que lo ideal sería conocer la edad exacta, la base de datos sólo contempla esta variable de manera dicotómica.

En segundo lugar, dado que la encuesta carece de la pregunta sobre la ocupación de los padres, la clase social de origen se determinó mediante la dominancia educativa, considerando el nivel más alto de los progenitores. Se creó una variable con tres niveles: 1) ambos progenitores con nivel educativo bajo, 2) al menos uno con nivel medio, y 3) al menos uno con estudios universitarios.

En tercer lugar, el campo de estudios se dividió en seis categorías, separando ciencias sociales (48 % de la muestra) en dos grupos, debido a diferencias salariales y ocupacionales observadas en carreras como Derecho, Económicas y Administración y Dirección de Empresas (Fachelli y Jordi, 2014a). Usando así una categoría más que la variable original. Para realizar esta división nos hemos ayudado de la variable original «titulación» que incluye un total de 101 títulos universitarios.

En cuarto lugar, el nivel de idiomas se reconvirtió en tres categorías: 1) solo lengua materna, 2) una lengua extranjera, y 3) dos o más lenguas extranjeras. Para esta variable, hemos seleccionado el dominio de lenguas extranjeras y no el dominio de varias lenguas cooficiales españolas.

En quinto lugar, se generó una variable de región de residencia basada en la clasificación Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) de Eurostat (2024), agrupando las comunidades autónomas en ocho categorías, para permitir comparativas a nivel europeo. Esto responde al objetivo de medir el impacto de la educación superior sobre los ingresos, para lo cual es más relevante considerar la región en la que las personas residen y trabajan en el momento de la encuesta, que donde estudiaron. La clasificación NUTS agrupa las regiones en ocho categorías, que incluyen tanto grandes áreas geográficas como territorios con una población entre ochocientos mil y tres millones de habitantes. Las categorías son las siguientes: región noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria), región noreste (Euskadi, Navarra, La Rioja y Aragón), Madrid, región centro (Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura), región este (Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares), región sur (Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla), región canaria y, finalmente, una categoría denominada extranjero, que agrupa a los residentes fuera de España.

Datos

Este artículo basa sus análisis en los microdatos de la EILU realizada por el INE en 2019, que estudia las dinámicas de inserción laboral de las personas egresadas cinco años después de la obtención del título, es decir, permite estudiar la situación laboral en 2019 de las personas que egresaron en el curso académico 2013-2014.

La EILU supone una buena herramienta para estudiar los ingresos monetarios, ya que, además de estos, incluye muchísima información sobre otros aspectos fundamentales, como el origen social de los graduados, el lugar de residencia, el dominio de lenguas extranjeras, las habilidades tecnológicas, el campo de estudios cursado, el tipo de universidad en la que han estudiado, la ocupación actual o el tipo de jornada laboral.

De la muestra original, compuesta por 30 270 personas, se han excluido a 4935 personas, de las cuales 357 se corresponden con personas con discapacidad, debido a que sus itinerarios laborales son claramente diferentes (Díaz, 2016 y Font, 2018), y el resto se corresponden con aquellas que no tuviesen información recogida sobre alguna de las variables empleadas (268) y con aquellas que en el momento de la encuesta se encontraban desempleadas o inactivas (4310). Al ser nuestra variable dependiente los ingresos laborales, carecemos de este dato en las personas desocupadas e inactivas.

Técnicas de análisis

Para analizar las características de las personas egresadas a partir de observar sus ingresos laborales mensuales se ha empleado como técnica principal la regresión lineal. Se trata de un enfoque cuantitativo que permite comprender cómo las variables independientes se relacionan de manera específica con los ingresos que se obtienen, cinco años después de haber obtenido un título. Esta herramienta ayuda a identificar la magnitud de la influencia de cada variable independiente en los ingresos y a entender si estas relaciones son estadísticamente significativas.

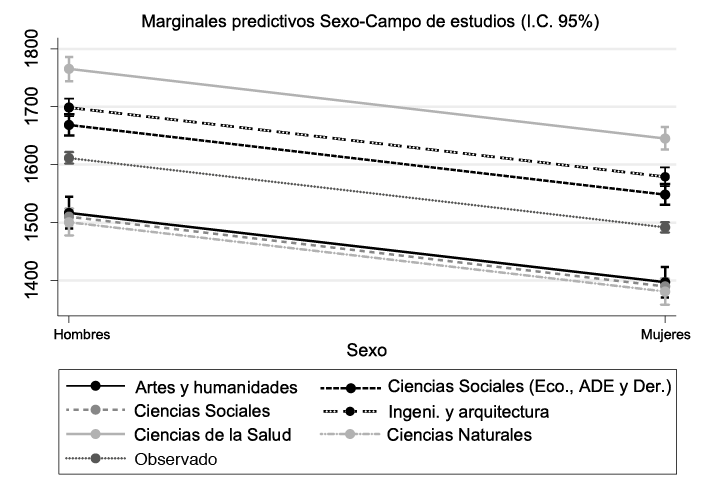

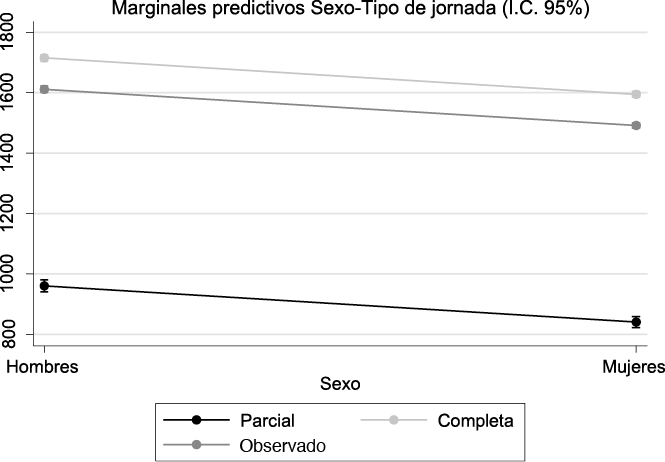

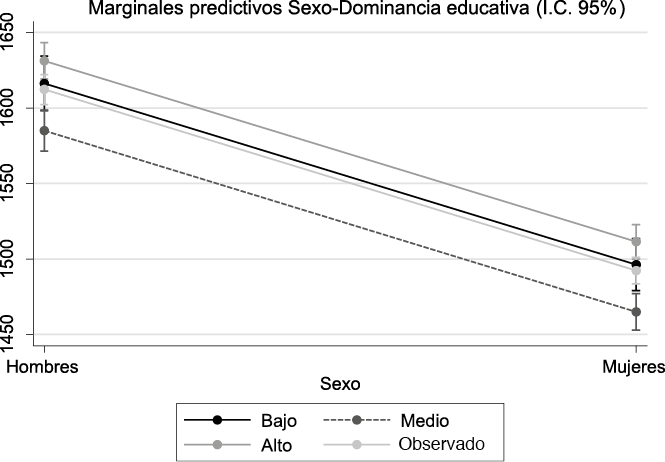

A partir de esta regresión lineal, se han llevado a cabo cuatro marginales predictivos que buscan comprender mejor la interacción entre las variables independientes y cómo afectan a la predicción de los ingresos: 1) el género y el campo de estudios cursado; 2) el género y el tipo de jornada laboral; 3) el género y la dominancia educativa de los egresados, y 4) la región de residencia y la dominancia educativa.

Además de la regresión lineal empleada, se han incorporado en los anexos diversos test de robustez para comprobar la consistencia de los resultados obtenidos, y asegurar que los hallazgos son válidos en diferentes contextos y subgrupos de la muestra. Estos permiten verificar que las conclusiones no dependen de una modelización específica o de un conjunto particular de datos. En este sentido, se ha optado por introducir modelos adicionales que contemplan tanto a empleados a tiempo completo como a tiempo parcial, para considerar diferentes formas de participación en el mercado laboral.

Se ha añadido una segunda regresión lineal en los anexos (tabla 4) restringida a los empleados a tiempo completo, que responde a la preocupación de controlar la influencia de las diferencias entre quienes trabajan a tiempo completo y parcial en los resultados generales (tabla 3). Al limitar el análisis a quienes trabajan a jornada completa, se logra aislar el efecto de este grupo, que tiende a tener patrones salariales más estables y comparables. Esto ofrece una medida más precisa de la relación entre las variables independientes y el ingreso monetario, sin la interferencia de la posible variabilidad de quienes trabajan menos horas.

También, hemos introducido una regresión logística que modela las probabilidades de que una persona titulada se encuentre en un grupo de ingreso alto (1500 € o más) o bajo (menos de 1499 €), considerando tanto a empleados a tiempo completo como a tiempo parcial. Este enfoque permite explorar los factores que influyen en la probabilidad de alcanzar un umbral salarial significativo, lo que añade otra capa de robustez al análisis. Al tratar el ingreso como una variable binaria se pueden captar los contrastes entre ambos grupos de empleados y cómo las diferentes características influyen en sus probabilidades de alcanzar un ingreso alto o bajo. La decisión se tomó al observar la distribución de la población en función de sus ingresos y observar que 1500 es aproximadamente la mitad de la distribución (46,8 % de las personas graduadas ingresan hasta 1500 €).

Finalmente, se ha empleado una regresión ordinal con la variable ingreso mensual categorizada en diferentes rangos (menos de 1000 €, 1000-1499 €, 1500-1999 €, 2000-2499 € y más de 2500 €). Este modelo es útil, porque permite analizar el ingreso como una variable que refleja niveles salariales diferenciados. A través de esta técnica se pueden captar matices en entre diferentes rangos, y cómo las variables independientes influyen en la probabilidad de estar en un rango superior o inferior de la distribución salarial.

Resultados

A continuación, se presenta la tabla 2 para conocer la distribución de todas las variables utilizadas en el análisis. Además de los porcentajes por cada categoría, hemos añadido la distribución por sexo.

La tabla 3 presenta los resultados obtenidos del análisis de regresión lineal. Utilizando 25 335 individuos, con una bondad de ajuste del R cuadrado del 0,35.

Los resultados arrojan una evidente y significativa desigualdad de género entre las personas tituladas universitarias en España. Así, se observa que las mujeres universitarias perciben un ingreso mensual aproximadamente 120 euros menor que sus homólogos masculinos. A pesar de ello, esta brecha salarial de género supone un 7,44 %. Si bien se trata de una brecha elevada, es más baja que la que se da en el conjunto del mercado de trabajo, que según los últimos estudios asciende hasta un 13,1 % (Simó-Noguera et al., 2023).

En cuanto al impacto de la clase social de origen en los ingresos, se presentan resultados notables que en cierta medida corroboran que la universidad corrige las desigualdades sociales de origen. Es relevante señalar que el coeficiente correspondiente a la categoría alto, que representa a las personas tituladas con padres o madres con niveles educativos universitarios, no se diferencia de aquel estudiantado proveniente de orígenes bajos. Incluso los de nivel medio presentan una diferencia de 31 euros menos que los provenientes de origen bajo. Este hallazgo subraya la influencia de la educación en la movilidad intergeneracional y sugiere que la educación universitaria continúa atenuando las diferencias socioeconómicas de origen (Fachelli, Torrents y Navarro-Cendejas, 2014).

Por otro lado, las personas mayores de treinta años ganan un promedio de 86 euros más al mes que aquellos que son más jóvenes. Este resultado era previsible, dado que esas personas posiblemente habían acumulado experiencia laboral antes o durante sus estudios universitarios. Asimismo, como han demostrado anteriores investigaciones para el caso español, los universitarios a partir de los treinta años mejoran sus condiciones laborales (García-Montalvo, 2007). No obstante, como se comentó en el apartado metodológico, debido a que esta variable se recoge de manera dicotómica, no permite realizar comprobaciones más exactas sobre el efecto de la edad y deben ser tomados con cierta cautela.

La variable que evalúa el ingreso de los graduados en función del campo de estudios cursado establece que los titulados mejor remunerados son del ámbito de ciencias de la salud. Estos titulados perciben un ingreso mensual que supera en casi 250 euros al de las personas que han estudiado artes y humanidades (categoría de referencia), apenas cinco años después de obtener su título. En segundo lugar, se hallan los titulados en Ingeniería y Arquitectura, que perciben un ingreso promedio 274 euros superior al de aquellos que estudiaron artes y humanidades. En tercer lugar, se encuentran los graduados en carreras colegiadas y profesionalizadoras en el ámbito de las ciencias sociales, como Administración y Dirección de Empresas, Empresariales y Derecho, quienes obtienen un ingreso medio adicional de unos 150 euros netos al mes en comparación con la categoría de referencia. Por último, los titulados en ciencias naturales y en ciencias sociales no tienen diferencia significativa al compararlos con la con la categoría de referencia (Humanidades).

Respecto a la institución universitaria en la que los graduados completaron sus estudios, se corrobora que, en promedio, los egresados de universidades privadas superan a sus contrapartes de universidades públicas en 115 euros mensuales. Con datos anteriores de 2014, Canal-Domínguez y Rodríguez-Gutiérrez (2020), demuestran que al menos en el corto plazo, las universidades privadas no presentan diferencias con las públicas.

En cuanto a la influencia de las TIC, se demuestra que un mayor dominio genera un ingreso mayor. Como advierten autores como Manning (2004) o Dwyer (2013), el mercado de trabajo cada vez requiere y valora trabajadores con buenas habilidades tecnológicas. Para el caso español, se establece que las personas con un nivel experto en estas habilidades obtienen un aumento salarial mensual neto de unos 75 euros mensuales.

Por otro lado, la variable que mide el efecto de los idiomas en los ingresos no muestra un impacto significativo en el diferencial salarial entre las personas graduadas. Sin embargo, es posible que este resultado se deba a factores contextuales que modulan dicho efecto. En mercados laborales poco internacionalizados, el conocimiento de idiomas adicionales puede no ser tan valorado, ya que muchas empresas operan principalmente en entornos locales o regionales. Aunque no se observe un impacto directo en este análisis, futuros estudios podrían explorar cómo variables como la internacionalización del mercado laboral, el tipo de sector y las características del empleo afectan la relación entre los idiomas y los ingresos.

Como es evidente, el factor que más diferencias salariales genera entre los egresados universitarios es el tipo de jornada laboral. Las personas que se encuentran trabajando a jornada completa cobran 754 euros más que las personas con trabajos de media jornada. Es difícil determinar si los individuos eligen trabajos a media jornada para dedicar más tiempo a otras actividades o, queriendo, no pueden acceder a empleos a tiempo completo. Es necesario considerar estos factores adicionales para comprender completamente las dinámicas detrás de estas disparidades salariales.

Se observan diferencias significativas según las áreas geográficas de los egresados. En primer lugar, aquellos que optaron por vivir y trabajar en el extranjero después de obtener su título universitario tienen ingresos más altos, cobrando algo más de quinientos euros en comparación con los residentes en la región de referencia (noroeste –que recordemos, incluye a Galicia, Asturias y Cantabria–). Dentro del territorio español son los egresados residentes en la Comunidad de Madrid los que perciben ingresos más elevados, cobrando unos 150 euros más que los residentes en la región noroeste. En segundo lugar y tercer lugar, se encuentran los egresados residentes en las regiones noreste y este –agrupan a Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares–, que cobran unos cien euros más que los residentes en la región noroeste.

Respecto a las regiones donde se perciben menores ingresos se encuentran, por un lado, los titulados residentes en Canarias, los cuales perciben unos treinta euros más al mes. Por otro lado, los residentes en la región centro –Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura–, los cuales perciben tan solo cinco euros más que los residentes en la categoría de referencia. Por último, los residentes en la región sur –Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla– no muestran diferencias significativas con la región noreste.

En el anexo se dispone de un conjunto adicional de análisis realizados para garantizar la robustez de los resultados presentados en el cuerpo del trabajo.

Análisis de las interacciones entre variables

Con el objetivo de comprender de manera más profunda y aplicable los resultados del modelo de regresión se presentan diversas interacciones entre variables seleccionadas y sus respectivos marginales predictivos, que nos permiten, por un lado, comprender las relaciones no lineales entre las variables predictoras y la variable de respuesta, y también supone cuantificar los efectos entre variables de una manera más precisa.

En primer lugar, los marginales predictivos para las variables sexo y campo de estudios presentados en el gráfico 1 establecen que los campos mejor pagados son los de ciencias de la salud, seguidos por los de ciencias sociales (Economía, ADE, Empresariales y Derecho) y por las ingenierías y la arquitectura. Los campos que menos ingresos perciben son los de las ciencias naturales, ciencias sociales, y artes y humanidades. A pesar de que estos campos siguen el mismo orden para hombres y mujeres, los marginales predictivos indican una clara desigualdad de género que posiciona siempre peor a las mujeres respecto a sus homólogos masculinos. Si nos fijamos específicamente, los hombres obtienen ingresos más altos en campos como las Artes y las Humanidades, el campo donde menos ingreso se percibe, que las mujeres que estudiaron ciencias sociales, ciencias naturales, y artes y humanidades. Asimismo, los hombres obtienen mayores ingresos con titulaciones en Ingeniería y Arquitectura que las mujeres en campos de ciencias de la salud (mejor pagados). Estos resultados pondrían en cuestión el discurso que alega que, para alcanzar la igualdad, las mujeres tengan que estudiar en campos de las conocidas como STEM (ciencias, tecnologías, matemáticas e ingenierías), ya que indistintamente del campo de estudios cursado por las mujeres, estas siempre percibirán menor ingreso que sus coetáneos masculinos.

El análisis de la interacción entre el sexo y el tipo de jornada laboral, presentado en el gráfico 2, arroja resultados que refuerzan la comprensión de las disparidades salariales en función del género y la modalidad de trabajo. Las personas con jornada parcial presentan ingresos inferiores a aquellas con jornada completa. Este resultado está respaldado por la investigación de Martínez-Moreno (2019), que destaca cómo el tipo de jornada afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Sin embargo, es importante observar que las diferencias salariales entre hombres y mujeres graduados universitarios son consistentes en todas las categorías, con una brecha de 7 puntos porcentuales. Esto contrasta con las disparidades de género más pronunciadas en el mercado laboral en general.

El gráfico 3 ilustra la interacción entre la dominancia educativa, que sirve como proxy de la clase social de origen, y el género en relación con los ingresos de las personas egresadas. Un hallazgo notable es que el género ocasiona muchas más diferencias en los ingresos que la clase social de origen. Independientemente de la clase social de origen, las mujeres siempre están por debajo de los hombres en términos salariales. Esto sugiere que las disparidades de género son una fuerza significativa y persistente que influye en la remuneración laboral. Además, se verifican las cortas distancias de ingresos entre clases (observadas en la regresión como diferencias no significativas). Esto queda reflejado en el hecho de que las personas egresadas que provienen de contextos sociales donde ambos progenitores tienen un nivel de estudios bajo están por encima de aquellos cuyos progenitores tienen un nivel de estudios medio. Se refuerza la tesis de la universidad un mecanismo de movilidad social ascendente para aquellos de orígenes socioeconómicos menos privilegiados (Fachelli, Torrents y Navarro-Cendejas, 2014).

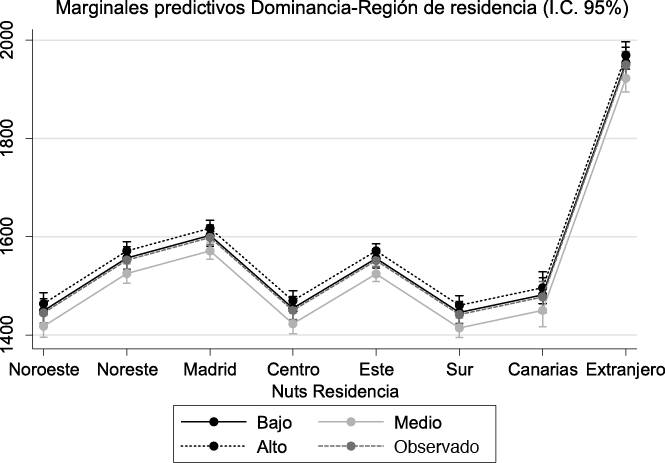

El gráfico 4 muestra la interacción entre la clase social y la región de residencia de los encuestados en relación con sus ingresos. Aunque las diferencias salariales son mínimas puede advertirse que la dominancia educativa y la región de residencia están asociadas con diferencias salariales. Es destacable que la desigualdad salarial está más vinculada al lugar de trabajo y de residencia que a la clase social de origen. Esto sugiere que otras variables, como la ubicación geográfica y el tipo de empleo, tienen un impacto aún mayor en las desigualdades salariales.

Conclusiones

Entre las principales conclusiones de este estudio, se encuentra que la educación universitaria actúa como freno a las desigualdades salariales motivadas por diferencias en los niveles educativos de los progenitores y, consecuentemente, que la educación superior sigue siendo un motor para la movilidad social intergeneracional. Esto respalda la idea de la universidad como un ascensor social, pero con paradas diferenciadas, y destaca la importancia de seguir apostando por un sistema educativo superior gratuito y de calidad que permita a los hijos de las clases trabajadoras acceder y finalizar sus estudios universitarios. Que el 52 % de personas graduadas provengan de hogares no universitarios es un logro a nivel societal importante.

Asimismo, el estudio arroja luz sobre la influencia que tiene el campo de estudios sobre los ingresos de las personas tituladas. Las diferencias salariales entre campos, con ciencias de la salud y ciencias sociales (Economía, Derecho, ADE) y las ingenierías a la cabeza, y con las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades a la cola, subrayan la necesidad de dotar a todas las personas egresadas en formación avanzada en TIC, lo que repercutiría en los ingresos.

Sin embargo, desde la perspectiva de género, destaca la persistente desigualdad en el mercado laboral, siendo las mujeres las que tienen sistemáticamente un ingreso menor que los varones con similares características. Esta desigualdad constituye una preocupación fundamental que requiere atención inmediata en términos de políticas públicas y acciones afirmativas en el ámbito laboral y educativo, como la promoción de prácticas salariales transparentes o la imposición de sanciones por discriminación.

Además, los análisis realizados entre el género y el campo de estudios complementan la literatura existente sobre las disparidades salariales entre género y áreas de estudio (Jiménez-García, 2020). Aunque las investigaciones previas han señalado que el tipo de carrera puede explicar las mayores diferencias salariales, ya sea debido a la demanda de habilidades específicas en el mercado laboral (Dewyer, 2013; Manning, 2004) o a la discriminación (Cortina, Rodríguez y González, 2021), es importante destacar que, independientemente del campo de estudio, las mujeres continúan percibiendo ingresos inferiores a los hombres. Esto establece que la rentabilidad económica de un campo de estudio universitario varía según el género, lo que resalta la necesidad de abordar las desigualdades que se puedan dar dentro de cada campo de estudios entre la elección de unas carreras y especialidades u otras.

En cuanto a las diferencias territoriales, el estudio muestra un reparto salarial muy desigual en función del territorio de residencia. Si bien las personas egresadas que más cobran son los que residen en el extranjero, en España, es Madrid con diferencia el territorio donde los ingresos son más elevados. Esta desigualdad territorial puede estar relacionada con la concentración de los empleos más cualificados y las oportunidades en ciertas áreas geográficas con mayor desarrollo industrial y tecnológico, y enfatiza la importancia de extender políticas de desarrollo regional y de descentralización.

Se destaca también que las personas graduadas de universidades privadas ganan más en promedio que aquellos de universidades públicas. Esta disparidad salarial no es un reflejo de las diferencias en la calidad de la educación impartida en estas instituciones. A menudo, las universidades privadas pueden tener recursos financieros superiores y un acceso mayor a redes sociales que conectan directamente con empleadores, proporcionándole a su alumnado un elevado capital social y mayor variedad de oportunidades de desarrollo profesional. Esto puede traducirse en una mayor empleabilidad y, en última instancia, en ingresos más elevados.

Es importante señalar dos limitaciones en relación con el efecto del origen social. Por un lado, lamentablemente, la encuesta no cuenta con una variable fundamental como es la ocupación de los progenitores. Esto es relevante considerarlo, toda vez que hemos utilizado como proxy el nivel educativo de aquellos, si bien esta es un indicador de clase habitualmente utilizado en sociología pues tiene una alta correlación con la clase social. La segunda limitación la supone el hecho de que el análisis se centra únicamente en personas egresadas de la universidad, por lo que no incluye a aquellas personas de origen de clase trabajadora que no llegaron a acceder o a completar la educación universitaria. Esto implica que, aunque los resultados sugieren que la educación universitaria es un factor de movilidad social para aquellos que logran acceder a ella, no se puede generalizar esta afirmación a toda la clase trabajadora. De hecho, muchas personas de clase trabajadora no acceden a la universidad, lo que limita su potencial de movilidad social ascendente.

Una oportunidad para futuras investigaciones radica en la posibilidad de profundizar el análisis de los tipos de ocupaciones y rama de actividad, así como desigualdades horizontales dentro de una misma ocupación entre varones y mujeres. También será importante ampliar la ventana de observación y realizar estudios longitudinales que puedan ofrecer una comprensión más profunda y dinámica de las tendencias salariales y las relaciones entre variables a lo largo del tiempo. Esta oportunidad advierte sobre la importancia de recopilar datos a largo plazo para futuras investigaciones, que busquen explorar de manera más exhaustiva las complejidades y desigualdades del mercado laboral, y así poder comprobar si el efecto de la universidad persiste en el largo plazo suavizando las desigualdades salariales por cuestiones de clase social o género.

Bibliografía

Ballarino, Gabriele y Bratti, Massimiliano (2009). «Field of Study and University Graduates’ early employment Outcomes in Italy During 1995-2004». Labour, 23(3): 421-457. doi: 10.1111/j.1467-9914.2009.00459.x

Ballarino, Gabriele; Bernardi, Fabrizio y Panichella, Nazareno (2013). «Social Inequality, Educational Expansion and Return to Credentials: A Comparison Between Italy and Spain». XI Congreso Español de Sociología. Madrid: Universidad Complutense de Madrid y Federación Española de Sociología.

Barone, Carlo (2011). «Some Things Never Change: Gender Segregation in Higher Education Across Eight Nations and Three Decades». Sociology of Education, 84(2): 157-176. doi: 10.1177/0038040711402099

Benson, Alan (2015). «A Theory of Dual Job Search and Sex-Based Occupational Clustering». Industrial Relations, 54(3): 367-400. doi: 10.1111/irel.12095

Blau, Peter y Duncan, Otis (1967). The American Occupational Structure. New York: Wiley and Sons.

Breen, Richard y Goldthorpe, John (1997). «Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory». Rationality & Society, 9: 273-305. doi: 10.1177/104346397009003002

Breen, Richard y Luijkx, Ruud (2004). Social Mobility in Europe Between 1970 and 2000. En: R. Breen (ed.). Social Mobility in Europe (pp. 37-75). Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/0199258457.003.0003

Canal-Domínguez, Juan Francisco y Rodríguez-Gutiérrez, César (2020). «Universidad pública frente a universidad privada». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 169: 21-39. doi: 10.5477/cis/reis.169.21

Carabaña, Julio (2005). Educación y movilidad social. En: V. Navarro (coord.). El Estado de Bienestar en España (pp. 246-289). Madrid: Tecnos.

Carabaña, Julio (2011). Cada vez más clase media. Sobre la evolución del origen social de los universitarios. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Paper presentado en el proyecto ITUNEQMO.

Carnoy, Martin (2006). Economía de la educación. Barcelona: Editorial UOC.

Charles, Maria y Bradley, Karen (2009). «Indulging our Gendered Selves? Sex Segregation by Field of Study in 44 Countries». American Journal of Sociology, 114(4): 924-976. doi: 10.1086/595942

Cortina, Clara; Rodríguez, Jorge y González, María José (2021). «Mind the Job: The Role of Occupational Characteristics in Explaining Gender Discrimination». Social Indicators Research, 156(1): 91-110. doi: 10.1007/s11205-021-02646-2

Díaz Velázquez, Eduardo (2016). El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual: el caso de España. Vázquez Ferreira, Miguel Ángel (dir.), Madrid: Universidad Complutense de Madrid. [Tesis doctoral]. Disponible en: https://docta.ucm.es/entities/publication/17065b6a-c2d7-4db9-b3df-d55ceb255cb8, acceso 2 de diciembre 2024.

Dwyer, Rachel (2013). «The Care Economy? Gender, Economic Restructuring, and Job Polarization in the U.S. Labor Market». American Sociological Review, 78(3): 390-416. doi: 10.1177/0003122413487197

Duncan, Otis D. (1966). «Path Analysis: Sociological Examples». American Journal of Sociology, 72(1): 1-16. doi:10.1086/224256

Duncan, Otis D.; Featherman, David y Duncan, Beverly (1972). Socioeconomic background and achievement. New York: Academic Press.

Eurostat (2024). Nomenclature of Territorial Units for Statistics. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts, acceso 10 de noviembre 2024.

Fachelli, Sandra (2011). Exploraciones sobre indicadores de equidad. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Paper presentado en el Seminario interno ITUNEQMO. GRET.

Fachelli, Sandra y Planas, Jordi (2011). «Equidad y movilidad intergeneracional de los titulados universitarios catalane». Revista Papers, 96(4): 1281-1305. doi: 10.5565/rev/papers/v96n4.353

Fachelli, Sandra y Planas, Jordi (2014a). «Inserción profesional de los universitarios: de la expansión a la crisis». Revista Española de Sociología, 21. Disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65360, acceso 6 de mayo de 2024.

Fachelli, Sandra; Torrents, Daniel y Navarro-Cendejas, José (2014). «¿La universidad española suaviza las diferencias de clase en la inserción laboral?». Revista de Educación, 364: 119-144. doi: 10.4438/1988-592X-RE-2014-364-257

Font García, Javier (2018). Ajustes razonables en el ámbito laboral. En: J. L. Rey y L. Mateo (eds.). El empleo de las personas con discapacidad: oportunidades y desafíos (pp. 191-202). Madrid: Dykinson. Disponible en: https://digital.casalini.it/9788491488378, acceso 13 de diciembre 2024.

Gambetta, Diego (1987). Were They Pushed or Did They Jump? London: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511735868

García-Montalvo, José (2007). «La inserción laboral de los universitarios: entre el éxito y el desánimo». Panorama Social, 6: 92-106. Disponible en: https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/006art10.pdf, acceso 20 de mayo 2024.

Goldthorpe, John (2007). On Sociology: Numbers, Narrative and the Integration of Research and Theory. California: Stanford University Press.

Hansen, Marianne (2001). «Education and Economic Rewards. Variations by Social-class Origin and Income Measures». European Sociological Review, 17(3): 209-231. doi: 10.1093/esr/17.3.209

Hout, Michael (1984). «Estatus, Autonomy, and Training in Occupational Mobility». American Journal of Sociology, 89: 1379-1409. doi: 10.1086/228020

Hout, Michael (1988). «More Universalism, Less Structural Mobility: The American Occupational Structure in the 1980s». American Journal of Sociology, 93(6): 1358-1400. doi: 10.1086/228904

Hout, Michael (2020). Los efectos igualadores de la educación como «selección negativa»: las dos caras de un mismo efecto de interacción. En: O. Salido y S. Fachelli (eds.). Perspectivas y fronteras en el estudio de la desigualdad social: movilidad social y clases sociales en tiempos de cambio. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Instituto Nacional de Estadística (2019). Microdatos de la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios.

Jiménez-García, Juan Ramón (2018). «Gender Is the Key: An Analysis of the Gender Inequalities in the Access to Employment during the Great Recession in Spain». XIX International Sociological Association World Congress of Sociology, 550(1): 1-30.

Jiménez-García, Juan Ramón (2020). «¿Y después de la universidad qué? Análisis de las transiciones del sistema educativo al empleo en España». Revista Internacional de Sociología, 78(3): 1-13. doi: 10.3989/ris.2020.78.3.18.133

Manning, Alan (2004). «We Can Work It Out: the Impact of Technological Change on the Demand for Low Skill Workers». Scottish Journal of Political Economy, 51(5): 581-609. doi: 10.1111/j.0036-9292.2004.00322.x

Martínez García, José Saturnino (2007). «Clase social, género y desigualdad de oportunidades educativas». Revista de Educación, 342: 287-306. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12799/1281, acceso 11 de octubre 2024.

Martínez García, José Saturnino (2017). «Sobrecualificación de los titulados universitarios y movilidad social». Papers. Revista de Sociología, 102(1): 29-52. doi: 10.5565/rev/papers.2225

Martínez García, José Saturnino y Merino, Rafael (2011). «Formación profesional y desigualdad de oportunidades educativas por clase social y género». Revista Tempora, 13: 337. Disponible en: http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2421, acceso 16 de octubre 2024.

Martínez Pastor, José Ignacio (2020). «Origen social y paro: ¿importa la ocupación de los padres para evitar el desempleo?». Revista Internacional de Sociología, 78(3): e161. doi: 10.3989/ris.2020.78.3.19.005

Merino, Rafael y García, Maribel (2007). Itineraris de formació i inserció laboral dels joves a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Disponible en: https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/t/1/i/e/7/o/z/u/d/448.pdf, acceso 15 julio 2024.

Moreno, Carolina M. (2020). Trabajo a tiempo parcial y discriminación indirecta por razón de sexo en el acceso a protección social: un asunto sin resolver. La Coruña: Universidad de Santiago de Compostela. Servicio de Publicaciones.

Ochsenfeld, Fabian (2014). «Why Do Women’s Fields of Study Pay Less? A Test of Devaluation, Human Capital, and Gender Role Theory». European Sociological Review, 30(4): 536-548. doi: 10.1093/esr/jcu060

Opheim, Vibeke (2007). «Equal Opportunities? The Effect of Social Background on Transition from Education to Work Among Graduates in Norway». Journal of Education and Work, 20(3): 255-282. doi: 10.1080/13639080701464533

Ortiz, Luis y Rodríguez-Menés, Jorge (2016). «The Positional Value of Education and Its Effect on General and Technical Fields of Education: Educational Expansion and Occupational Returns to Education in Spain». European Sociological Review, 32(2): 216-237. doi: 10.1093/esr/jcv085

Ortiz, Luis y Wolbers, Maarten H. J. (2011). «The Role of Educational Expansion in the Early Occupational Attainment Process: Empirical Evidence From a Cross-national Perspective». UPF Working Paper, 9. Disponible en: https://bit.ly/3hwHex0, acceso 10 de agosto 2024.

Reisel, Liza (2013). «Is More Always Better? Early Career Returns to Education in the United States and Norway». Research in Social Stratification and Mobility, 31(1): 49-68. doi: 10.1016/j.rssm.2012.10.002

Schmelzer, Paul y Veira Ramos, Antonio (2016). «Varieties of Wage Mobility in Early Career in Europe». European Sociological Review, 32(2): 175-188. doi: 10.1093/esr/jcv079

Schröder, Heike y Ganzeboom, Harry B. G. (2014). «Measuring and Modelling Level of Education in European Societies». European Sociological Review, 30(1): 119-136. doi: 10.1093/esr/jct026

Shavit, Yossi; Yaish, Meir y Bar-Haim, Eyal (2007). The Persistence of Persistent Inequality. En: S. Scherer; R. Pollak; G. Otte y M. Gangl (eds.). From origin to destination: trends and mechanisms in social stratification research. Frankfurt: Campus Verlag.

Simó-Noguera, Carles; Mondragón-García, Elvira; Carbonell-Asins, Juan y Romero-Crespo, Juan (2023). «La observación de la brecha salarial de género ajustada. En busca de la discriminación directa en España». Revista Internacional de Sociología, 81(3). doi: 10.3989/ris.2023.81.3.22.00490

Srivastava, Sameer B. y Sherman, Eliot L. (2015). «Agents of Change or Cogs in the Machine? Reexamining the Influence of Female Managers on the Gender Wage Gap». American Journal of Sociology, 120(6): 1778-1808. doi: 10.1086/681960

Subirats, Marina (2011). Relació entre titulacions superiors i classe social d’origen. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Paper presentado en el Seminario interno del proyecto ITUNEQMO.

Torrents, Daniel (2012). «El acceso a la universidad en España en 2009: los condicionantes de acceso». VI Conferencia Jóvenes y Sociedad en Europa y la Mediterránea, Barcelona.

Vallet, Louis-André (2005). «Quarante années de mobilité sociale en France. L’évolution de la fluidité sociale à la lumière de modèles récents». Revue Française de Sociologie, 40: 5-64. doi: 10.2307/3322517

Warren, John Robert, Hauser, Robert M. y Sheridan, Jennifer (2002). «Occupational Stratification Across the Life Course: Evidence from the Wisconsin Longitudinal Study». American Sociological Review, 67: 432-455. doi: 10.1177/000312240206700306

Wolbers, Maarten H. J. (2000). «Effects of Level Education Mobility in Employment and Netherlands Unemployment». European Sociological Review, 16(2): 185-200. doi: 10.1093/esr/16.2.185

Wolbers, Maarten H. J. (2007). «Patterns of Labour Market Entry: A Comparative Perspective on School-to-Work Transitions in 11 European Countries». Acta Sociológica, 50(3): 189-210. doi: 10.1177/0001699307080924

Tabla 4. Regresión lineal del ingreso para las personas tituladas empleadas a tiempo completo

|

|

Coef. |

Std. Err. |

t |

P>t |

[95 % conf. interval] |

||

|

Sexo |

Mujeres |

-129,879 |

7,811 |

-16,63 |

0 |

-145,189 |

-114,569 |

|

Dominancia educativa |

Medio (bajo cat. ref.) |

-38,776 |

11,089 |

-3,5 |

0 |

-60,511 |

-17,040 |

|

|

Alto |

21,755 |

10,908 |

1,99 |

0,046 |

0,375 |

43,136 |

|

Edad |

Mayor de 30 |

92,294 |

7,751 |

11,91 |

0 |

77,101 |

107,487 |

|

Campo estudios |

Ciencias sociales econ. (artes y humanidades cat. ref.) |

143,175 |

18,475 |

7,75 |

0 |

106,963 |

179,387 |

|

|

Ciencias sociales |

4,995 |

17,355 |

0,29 |

0,773 |

-29,022 |

39,012 |

|

|

Ingeni. y arquitectura |

197,091 |

17,941 |

10,99 |

0 |

161,925 |

232,258 |

|

|

Ciencias de la salud |

324,213 |

19,006 |

17,06 |

0 |

286,960 |

361,466 |

|

|

Ciencias naturales |

-4,456 |

20,244 |

-0,22 |

0,826 |

-44,136 |

35,224 |

|

Tipo universidad |

Privada (pública cat. ref.) |

135,893 |

10,271 |

13,23 |

0 |

115,760 |

156,025 |

|

Nivel TIC |

Avanzado (básico cat. ref.) |

2,438 |

12,629 |

0,19 |

0,847 |

-22,316 |

27,192 |

|

|

Experto |

77,215 |

14,876 |

5,19 |

0 |

48,057 |

106,374 |

|

Idiomas |

Una lengua |

-9,452 |

18,619 |

-0,51 |

0,612 |

-45,947 |

27,042 |

|

|

Dos o más |

28,892 |

19,032 |

1,52 |

0,129 |

-8,412 |

66,196 |

|

Regiones Nuts |

Noreste |

111,285 |

15,583 |

7,14 |

0 |

80,741 |

141,828 |

|

|

Madrid |

167,435 |

14,398 |

11,63 |

0 |

139,213 |

195,657 |

|

|

Centro |

-2,949 |

16,182 |

-0,18 |

0,855 |

-34,667 |

28,770 |

|

|

Este |

107,775 |

13,991 |

7,7 |

0 |

80,352 |

135,198 |

|

|

Sur |

-2,119 |

15,697 |

-0,14 |

0,893 |

-32,887 |

28,649 |

|

|

Canarias |

37,713 |

21,457 |

1,76 |

0,079 |

-4,344 |

79,770 |

|

|

Extranjero |

547,372 |

19,081 |

28,69 |

0 |

509,971 |

584,772 |

|

Constante |

|

1415,164 |

29,862 |

47,39 |

0 |

1356,633 |

1473,696 |

Número de observaciones: 21.873.

R Cuadrado: 0,14.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU (2019).

Tabla 5. Regresión Logística binaria de tener un ingreso alto vs. ingreso bajo (para todos/as los/as empleados/as –tanto a tiempo completo como a tiempo parcial–)

|

|

|

Odds Ratio |

Error Estándar |

Z |

P>z |

Intervalo de Confianza (95 ٪ |

|

|

Sexo |

Mujeres (hombres cat. ref) |

0,738 |

0,022 |

-10,12 |

0 |

0,695 |

0,782 |

|

Dominancia educativa |

Medio (bajo cat. ref.) |

0,873 |

0,037 |

-3,18 |

0,001 |

0,804 |

0,949 |

|

|

Alto |

1,088 |

0,046 |

2,01 |

0,044 |

1,002 |

1,182 |

|

Edad |

mayor de 30 (menor 30 cat. ref.) |

1,439 |

0,043 |

12,16 |

0 |

1,357 |

1,526 |

|

Campo estudios |

Ciencias sociales econ. (artes y humanidades cat. ref.) |

1,146 |

0,079 |

1,99 |

0,047 |

1,002 |

1,312 |

|

|

Ciencias sociales |

0,919 |

0,059 |

-1,32 |

0,188 |

0,811 |

1,042 |

|

|

Ingeni. y arquitectura |

1,631 |

0,110 |

7,28 |

0 |

1,430 |

1,861 |

|

|

Ciencias de la salud |

2,333 |

0,167 |

11,82 |

0 |

2,027 |

2,685 |

|

|

Ciencias naturales |

0,723 |

0,055 |

-4,29 |

0 |

0,624 |

0,838 |

|

Tipo universidad |

Privada (pública cat. ref.) |

1,770 |

0,074 |

13,74 |

0 |

1,631 |

1,920 |

|

Nivel TIC |

Avanzado (básico cat. ref.) |

0,916 |

0,044 |

-1,84 |

0,065 |

0,834 |

1,006 |

|

|

Experto |

1,231 |

0,070 |

3,64 |

0 |

1,101 |

1,377 |

|

Idiomas |

Una lengua (solo materna cat. ref.) |

1,103 |

0,078 |

1,38 |

0,166 |

0,960 |

1,266 |

|

|

Dos o más |

1,145 |

0,083 |

1,87 |

0,061 |

0,994 |

1,318 |

|

Tipo de jornada |

Completa (parcial cat. ref.) |

15,790 |

1,062 |

41,01 |

0 |

13,839 |

18,015 |

|

Regiones Nuts |

Noreste (noroeste cat. ref.) |

1,491 |

0,088 |

6,74 |

0 |

1,328 |

1,675 |

|

|

Madrid |

1,645 |

0,091 |

9,04 |

0 |

1,477 |

1,832 |

|

|

Centro |

1,015 |

0,062 |

0,24 |

0,81 |

0,900 |

1,144 |

|

|

Este |

1,452 |

0,077 |

7,02 |

0 |

1,308 |

1,611 |

|

|

Sur |

0,997 |

0,059 |

-0,04 |

0,966 |

0,888 |

1,120 |

|

|

Canarias |

1,112 |

0,090 |

1,3 |

0,192 |

0,948 |

1,304 |

|

|

Extranjero |

4,796 |

0,403 |

18,66 |

0 |

4,068 |

5,655 |

|

Constante |

|

0,045 |

0,006 |

-24,08 |

0 |

0,035 |

0,058 |

Número de observaciones: 25.335.

Pseudo R Cuadrado: 0,09.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU (2019).

Tabla 6. Regresión logística ordinal

|

Variables |

Categorías |

Coef. |

Std. Err. |

z |

P>z |

[95 % Conf. Interval] |

|

|

Sexo |

Mujeres (hombres cat. ref.) |

-0,398 |

0,025 |

-15,74 |

0,000 |

-0,448 |

-0,348 |

|

Dominancia educativa |

Medio (bajo cat. ref.) |

-0,128 |

0,036 |

-3,85 |

0,000 |

-0,198 |

-0,058 |

|

|

Alto |

0,091 |

0,035 |

2,59 |

0,010 |

0,022 |

0,159 |

|

Edad |

mayor de 30 (menor 30 cat. ref.) |

0,313 |

0,025 |

12,53 |

0,000 |

0,264 |

0,361 |

|

Campo estudios |

Ciencias sociales econ. (artes y humanidades cat. ref.) |

0,356 |

0,059 |

6,02 |

0,000 |

0,24 |

0,472 |

|

|

Ciencias sociales |

-0,044 |

0,054 |

-0,81 |

0,420 |

-0,15 |

0,063 |

|

|

Ingeni. y arquitectura |

0,574 |

0,057 |

10,08 |

0,000 |

0,462 |

0,685 |

|

|

Ciencias de la salud |

1,023 |

0,06 |

16,97 |

0,000 |

0,905 |

1,141 |

|

|

Ciencias naturales |

-0,14 |

0,064 |

-2,18 |

0,029 |

-0,266 |

-0,014 |

|

Tipo universidad |

Privada (pública cat. ref.) |

0,486 |

0,033 |

14,74 |

0,000 |

0,421 |

0,551 |

|

Nivel TIC |

Avanzado (básico cat. ref.) |

0,014 |

0,04 |

0,36 |

0,717 |

-0,064 |

0,093 |

|

|

Experto |

0,269 |

0,048 |

5,64 |

0,000 |

0,176 |

0,362 |

|

Idiomas |

Una lengua (solo materna cat. ref.) |

0,023 |

0,061 |

0,38 |

0,704 |

-0,096 |

0,143 |

|

|

Dos o más |

0,126 |

0,062 |

2,01 |

0,044 |

0,003 |

0,248 |

|

Tipo de Jornada |

Completa (parcial cat. ref.) |

3,078 |

0,044 |

69,4 |

0,000 |

2,991 |

3,165 |

|

Regiones Nuts |

Noreste (noroeste cat. ref.) |

0,399 |

0,049 |

7,79 |

0,000 |

0,292 |

0,488 |

|

|

Madrid |

0,534 |

0,047 |

11,41 |

0,000 |

0,442 |

0,626 |

|

|

Centro |

0,006 |

0,052 |

0,11 |

0,913 |

-0,097 |

0,108 |

|

|

Este |

0,361 |

0,045 |

8 |

0,000 |

0,272 |

0,449 |

|

|

Sur |

-0,035 |

0,051 |

-0,68 |

0,496 |

-0,134 |

0,065 |

|

|

Canarias |

0,115 |

0,07 |

1,64 |

0,102 |

-0,023 |

-0,023 |

|

|

Extranjero |

1,911 |

0,064 |

29,67 |

0,000 |

1,783 |

2,035 |

|

|

Ref (menos de 1000 €) |

|

|||||

|

Corte 1 |

1000-1499 € |

1,283 |

0,102 |

1,084 |

1,482 |

||

|

Corte 2 |

1500-1999 € |

3,466 |

0,104 |

3,262 |

3,671 |

||

|

Corte 3 |

2000-2499 € |

5,089 |

0,106 |

3,262 |

3,671 |

||

|

Corte 4 |

Más de 2500 € |

6,283 |

0,107 |

|

|

6,073 |

6,493 |

Número de observaciones: 25.335.

Pseudo R Cuadrado: 0,137.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU (2019).

Tabla 7. Descripción de ocupaciones según CNO para hombres y mujeres

|

CNO Descripción |

Hombres |

Mujeres |

Total |

% Total |

% Hombres |

|

1. Dirección de las empresas y de las Administraciones públicas |

680 |

499 |

1.179 |

4,5 |

57,7 |

|

2. Técnicos y profesionales científicos |

6.455 |

9.150 |

15.605 |

60,1 |

41,4 |

|

3. Técnicos y profesionales de apoyo |

1.986 |

1.785 |

3.771 |

14,5 |

52,7 |

|

4. Empleados de tipo administrativo |

944 |

1.705 |

2.649 |

10,2 |

35,6 |

|

5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios |

674 |

1.146 |

1.820 |

7 |

37 |

|

6. Trabajadores cualificados en la agricultura |

51 |

26 |

77 |

0,3 |

66,2 |

|

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria |

153 |

56 |

209 |

0,8 |

73,2 |

|

8. Operadores y montadores de instalaciones |

125 |

34 |

159 |

0,6 |

78,6 |

|

9. Trabajadores no cualificados |

210 |

192 |

402 |

1,5 |

52,2 |

|

0. Fuerzas armadas |

71 |

18 |

89 |

0,3 |

79,8 |

|

Total |

11.349 |

14.611 |

25.960 |

100 |

43,7 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU (2019).

Tabla 8. Descripción de Rama de actividad según sexo

|

Actividad principal Establecimiento |

Hombre |

Mujer |

Total |

% Total |

% Hombres |

|

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca |

146 |

129 |

275 |

1,1 |

53,1 |

|

Industria |

1.035 |

629 |

1.664 |

6,5 |

62,2 |

|

Suministro energía eléctrica y agua |

173 |

133 |

306 |

1,2 |

56,5 |

|

Construcción |

713 |

389 |

1.102 |

4,3 |

64,7 |

|

Comercio al por mayor y al por menor |

670 |

1.033 |

1.703 |

6,7 |

39,3 |

|

Transporte, almacenamiento, actividades postales |

303 |

195 |

498 |

1,9 |

60,8 |

|

Hostelería |

194 |

416 |

610 |

2,4 |

31,8 |

|

Información y comunicación |

545 |

307 |

852 |

3,3 |

64 |

|

Actividades financieras |

458 |

423 |

881 |

3,4 |

52 |

|

Actividades inmobiliarias |

96 |

127 |

223 |

0,9 |

43 |

|

Actividades profesionales, científicas y técnicas |

1.826 |

1.628 |

3.454 |

13,5 |

52,9 |

|

Actividades de agencias de fotografía, veterinarias, de alquiler, relacionadas con el empleo, agencia |

473 |

644 |

1.117 |

4,4 |

42,3 |

|

Actividades administrativas de oficina y otras actividades |

297 |

457 |

754 |

2,9 |

39,4 |

|

Administración pública y defensa; Seguridad Social |

787 |

994 |

1.781 |

7 |

44,2 |

|

Educación |

1.499 |

3.673 |

5.172 |

20,2 |

29 |

|

Actividades sanitarias y de servicios sociales |

1.062 |

2.879 |

3.941 |

15,4 |

26,9 |

|

Actividades artísticas, culturales, recreativas, deportivas |

367 |

420 |

787 |

3,1 |

46,6 |

|

Otras actividades |

181 |

295 |

476 |

1,9 |

38 |

|

Total |

10.825 |

14.771 |

25.596 |

100 |

42,3 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU (2019).

1 Este documento ha sido elaborado gracias a la convocatoria de recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 en la modalidad Margarita Salas para formar jóvenes doctores del Ministerio de Universidades del Gobierno de España financiado por la Unión Europea NextGenerationEU dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, ha sido también elaborado en el marco del proyecto INCASI2, que ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención Marie Sklodowska-Curie n.º 101130456 (https://incasi.uab.es). No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva de Investigación Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de los mismos.

Tabla 1. Situación laboral de personas egresadas y la población española

|

Personas universitarias |

Población española ( %) ** |

|||||

|

Sexo |

Trabajando |

Desempleados/as |

Inactivos/as |

Trabajando |

Desempleados/as |

Inactivos/as |

|

Hombres |

87,8 |

6,6 |

5,6 |

64,3 |

12,5 |

23,2 |

|

Mujeres |

84,9 |

8,3 |

6,8 |

52,8 |

16,0 |

31,2 |

|

Total |

86,1 |

7,6 |

6,3 |

50,6 |

14,1 |

35,3 |

Fuente: *EILU, 2019 y **Encuesta de Población Activa, media de los cuatro trimestres de 2019 (INE, 2019).

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables empleadas en los análisis

|

Variable |

Categorías |

N.º hombres en cada categoría |

N.º mujeres en cada categoría |

Total |

Porcentaje de columna |

% mujeres en cada categoría |

|

Ingreso mensual neto |

||||||

|

|

Menos de 1000 € |

1279 |

2812 |

4091 |

16,1 |

68,7 |

|

|

De 1000 a 1499 € |

3158 |

4896 |

8054 |

31,8 |

60,8 |

|

|

De 1500 a 1999 € |

3325 |

4273 |

7598 |

30,0 |

56,2 |

|

|

De 2000 a 2499 € |

1833 |

1480 |

3313 |

13,1 |

44,7 |

|

|

Más de 2500 € |

1444 |

835 |

2279 |

9,0 |

36,6 |

|

Dominancia educativa (nivel de estudios más alto de ambos progenitores) |

||||||

|

|

Bajo |

1804 |

2356 |

4160 |

16,4 |

56,6 |

|

|

Medio |

3671 |

5421 |

9092 |

35,9 |

59,6 |

|

|

Alto |

5564 |

6519 |

12.083 |

47,7 |

54,0 |

|

Edad |

||||||

|

|

Menor de 30 años |

4767 |

7820 |

12.587 |

49,7 |

62,1 |

|

|

Mayor o igual a 30 años |

6272 |

6476 |

12.748 |

50,3 |

50,8 |

|

Campo de estudios |

||||||

|

|

Artes y humanidades |

514 |

1052 |

1566 |

6,2 |

67,2 |

|

|

Ciencias sociales (Econ. Derecho, Administración y Dirección Empresas) |

1796 |

1979 |

3775 |

14,9 |

52,4 |

|

|

Ciencias sociales |

2700 |

5667 |

8367 |

33,0 |

67,7 |

|

|

Ingeni. y arquitectura |

4150 |

2144 |

6294 |

24,8 |

34,1 |

|

|

Ciencias de la salud |

921 |

2282 |

3203 |

12,6 |

71,2 |

|

|

Ciencias naturales |

985 |

1172 |

2157 |

8,5 |

54,3 |

|

Tipo de Universidad |

||||||

|

|

Pública |

9312 |

12141 |

21.453 |

84,7 |

56,6 |

|

|

Privada |

1727 |

2155 |

3882 |

15,3 |

55,5 |

|

Nivel de TIC (1) |

||||||

|

|

Básico |

778 |

1926 |

2704 |

10,7 |

71,2 |

|

|

Avanzado |

6470 |

10.552 |

17.022 |

67,2 |

62,0 |

|

|

Experto |

3791 |

1818 |

5609 |

22,1 |

32,4 |

|

Idiomas |

||||||

|

|

Solo lengua materna |

454 |

623 |

1077 |

4,3 |

57,8 |

|

|

Una lengua extranjera |

5923 |

7228 |

13.151 |

51,9 |

55,0 |

|

|

Dos o más lenguas extranjeras |

4662 |

6445 |

11.107 |

43,8 |

58,0 |

|

Tipo de Jornada |

||||||

|

|

Parcial |

1035 |

2427 |

3462 |

13,7 |

70,1 |

|

|

Completa |

10.004 |

11.869 |

21.873 |

86,3 |

54,3 |

|

Regiones Nuts |

||||||

|

|

Noroeste |

921 |

1554 |

2475 |

9,8 |

62,8 |

|

|

Noreste |

1391 |

1944 |

3335 |

13,2 |

58,3 |

|

|

Madrid |

2218 |

2583 |

4801 |

19,0 |

53,8 |

|

|

Centro |

1215 |

1642 |

2857 |

11,3 |

57,5 |

|

|

Este |

2679 |

3396 |

6075 |

24,0 |

55,9 |

|

|

Sur |

1492 |

1811 |

3303 |

13,0 |

54,8 |

|

|

Canarias |

424 |

602 |

1026 |

4,0 |

58,7 |

|

|

Extranjero |

699 |

764 |

1463 |

5,8 |

52,2 |

|

|

|

|||||

|

TOTAL |

|

11.039 |

14.296 |

25.335 |

100 |

56,4 |

(1) Usuario de nivel básico (navegar por Internet, enviar correos electrónicos, copiar o mover archivos o carpetas, escribir un texto usando un procesador de textos, usar fórmulas simples en hojas de cálculo). Usuario de nivel intermedio (dar formato a textos, usar fórmulas más avanzadas y crear gráficos en hojas de cálculo, instalar dispositivos o programas, usar bases de datos). Usuario de nivel avanzado (escribir macros, programar, resolver problemas de software y hardware cuando el ordenador no funciona adecuadamente).

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU, 2019.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables empleadas en los análisis (Continuación)

Tabla 3. Regresión Lineal del Ingreso mensual

|

|

|

Coef. |

Std. Err. |

t |

P>t |

[95 % Conf. Interval] |

|

|

Sexo |

Mujeres (hombres cat. ref.) |

-119,96 |

7,01 |

-17,12 |

0 |

-133,70 |

-106,23 |

|

Dominancia educativa |

Medio (bajo cat. ref.) |

-31,25 |

9,87 |

-3,17 |

0,002 |

-50,60 |

-11,90 |

|

|

Alto |

15,04 |

9,75 |

1,54 |

0,123 |

-4,07 |

34,15 |

|

Edad |

Mayor de 30 (menor 30 cat. ref.) |

86,87 |

6,89 |

12,6 |

0 |

73,36 |

100,38 |

|

Campo Estudios |

Ciencias sociales econ. (artes y humanidades cat. ref.) |

151,70 |

15,89 |

9,55 |

0 |

120,56 |

182,84 |

|

|

Ciencias sociales |

-7,08 |

14,43 |

-0,49 |

0,623 |

-35,37 |

21,20 |

|

|

Ingenierías y arquitectura |

182,32 |

15,31 |

11,91 |

0 |

152,30 |

212,33 |

|

|

Ciencias de la salud |

248,65 |

16,24 |

15,31 |

0 |

216,81 |

280,49 |

|

|

Ciencias naturales |

-16,04 |

17,39 |

-0,92 |

0,356 |

-50,13 |

18,04 |

|

Tipo Universidad |

Privada (pública cat. ref.) |

114,54 |

9,29 |

12,33 |

0 |

96,34 |

132,74 |

|

Nivel TIC |

Avanzado (básico cat. ref.) |

14,48 |

10,92 |

1,33 |

0,185 |

-6,91 |

35,88 |

|

|

Experto |

74,93 |

13,13 |

5,71 |

0 |

49,20 |

100,67 |

|

Idiomas |

Una lengua (solo materna cat. ref.) |

-7,01 |

16,60 |

-0,42 |

0,673 |

-39,54 |

25,53 |

|

|

Dos o más |

23,12 |

16,96 |

1,36 |

0,173 |

-10,12 |

56,36 |

|

Tipo de jornada |

Completa (parcial cat. ref.) |

754,03 |

9,77 |

77,21 |

0 |

734,89 |

773,17 |

|

Regiones Nuts |

Noreste (noroeste cat. ref.) |

107,57 |

13,83 |

7,78 |

0 |

80,46 |

134,68 |

|

|

Madrid |

153,52 |

12,95 |

11,86 |

0 |

128,15 |

178,90 |

|

|

Centro |

5,48 |

14,27 |

0,38 |

0,701 |

-22,49 |

33,46 |

|

|

Este |

106,99 |

12,45 |

8,59 |

0 |

82,59 |

131,39 |

|

|

Sur |

-3,41 |

13,80 |

-0,25 |

0,805 |

-30,47 |

23,64 |

|

|

Canarias |

32,41 |

19,25 |

1,68 |

0,092 |

-5,31 |

70,13 |

|

|

Extranjero |

505,10 |

17,34 |

29,13 |

0 |

471,12 |

539,09 |

|

Constante |

|

531,20 |

27,29 |

19,46 |

0 |

477,70 |

584,70 |

Número de observaciones: 25.335; R cuadrado: 0,35.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU, 2019.

Gráfico 1. Predicción lineal del ingreso para hombres y mujeres en función del campo de estudios

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU, 2019.

Gráfico 2. Predicción lineal del ingreso para hombres y mujeres en función del tipo de jornada

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU, 2019.

Gráfico 3. Predicción lineal del ingreso para hombres y mujeres en función de la clase social de origen

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU, 2019.

Gráfico 4. Predicción lineal del ingreso en función de la clase social de origen y de la región de residencia

Fuente: Elaboración propia a partir de la EILU, 2019.

Recepción: 05/07/2024

Revisión: 24/09/2024

Aprobación: 11/03/2025