Las cuatro trayectorias laborales de las madres en España: diferencias por clase social y uso de los permisos parentales

The Four Employment Trajectories of Mothers in Spain:

Differences by Social Class and Use of Parental Leaves

Victoria Bogino y Teresa Jurado-Guerrero

|

Palabras clave

Análisis de secuencias

- Conciliación

- Estratificación social

- Maternidad

- Permisos parentales

- Trayectorias laborales

|

Resumen

Este artículo analiza las trayectorias laborales de las cohortes de madres de 1968-1978, los factores que influyen en su vinculación laboral durante la formación familiar y en su ocupación hacia el final de la etapa fértil. La Encuesta de Fecundidad de 2018 permite realizar un análisis de secuencias que revisa los hallazgos previos de la polarización de las mujeres en España y arroja cuatro tipos de trayectorias laborales: vinculación segura, incierta, intermitente y desvinculación. Al poder incluir las características de la pareja en los modelos de regresión, observamos una estratificación social de esas trayectorias según el nivel educativo y un emparejamiento homógamo, que producen un efecto cicatriz de clase social. El mayor acceso al permiso de maternidad no evita este efecto, pero disminuye la probabilidad de tener trayectorias laborales intermitentes.

|

|

Key words

Sequence Analysis

- Work-life Balance

- Social Stratification

- Maternity

- Parental Leaves

- Employment Trajectories

|

Abstract

This article analyses the employment trajectories of the 1968-1978 cohorts of mothers, the factors influencing their employment relationship during family formation and their occupation towards the end of their fertile stage. The 2018 Fertility Survey provided the basis for a sequence analysis that revisited earlier findings on the polarisation of women in Spain and yielded four types of employment trajectories: secure employment, uncertain employment, intermittent employment and withdrawal from employment. As we were able to include partner characteristics in the regression models, we observed a social stratification of these trajectories by educational attainment and homogamous matching, which produced a social scarring effect. Greater access to maternity leave did not prevent this effect, but it decreased the likelihood of intermittent employment trajectories.

|

Cómo citar

Bogino, Victoria; Jurado-Guerrero, Teresa (2025). «Las cuatro trayectorias laborales de las madres en España: diferencias por clase social y uso de los permisos parentales». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 192: 67-86. (doi: 10.5477/cis/reis.192.67-86)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Victoria Bogino: Universidad Complutense de Madrid | victoria.bogino@ucm.es

Teresa Jurado-Guerrero: Universidad Nacional de Educación a Distancia | tjurado@poli.uned.es

Introducción

Los estudios sociológicos han demostrado que la maternidad representa un punto de inflexión en el curso de la vida y tiene un efecto negativo en la vinculación laboral de las mujeres. La mayoría de las madres se enfrentan a grandes dificultades para conciliar, por lo que algunas reducen las horas de empleo o abandonan el mercado laboral (Sánchez-Mira y O’Reilly, 2019; Anxo et al., 2007), lo que aumenta el riesgo de la pobreza laboral e infantil en hogares con menores (Lanau y Lozano, 2024). Estudiar la vida laboral de las mujeres en relación con la maternidad es importante, porque permite conocer su modo de conciliación durante un periodo prolongado en el tiempo.

En España, todavía son limitados los análisis longitudinales sobre las trayectorias laborales. Entre estos, destaca particularmente el de Davia y Legazpe (2014), en el que se realiza un análisis de secuencias con la Encuesta de Fecundidad de 2006 para las madres nativas únicamente, observándolas desde los dieciséis a los treinta y cinco años y distinguiendo solo entre empleo, no empleo y número de criaturas. Por otra parte, encontramos algunos estudios con datos transversales que construyen cohortes ficticias (Garrido, 1993; Dueñas-Fernández y Moreno-Mínguez, 2017) y análisis sobre las transiciones laborales tras la maternidad (Quinto, 2020; Lapuerta, 2012; Gutiérrez-Domenèch, 2005). Estos ponen en evidencia que la magnitud del impacto de la maternidad en las trayectorias laborales depende de factores individuales, especialmente del nivel educativo, y de factores institucionales, tal y como las políticas parentales. Sin embargo, estos no incluyen a las madres inmigrantes y las trayectorias laborales precedentes al parto.

Aunque se ha investigado sobre el efecto de la maternidad en las trayectorias laborales de las mujeres, existe una laguna importante en nuestro conocimiento de cómo las trayectorias de la conciliación de la vida laboral y familiar varían según la clase social, y si esta, a su vez, acaba influyendo en la estratificación social de las madres hacia el final de la vida fértil, cuando las tareas de cuidados disminuyen. Esta dimensión de la conciliación en relación con la clase social se está reconociendo en los análisis sobre la articulación del trabajo remunerado y no remunerado en las parejas (Pailhé, Robette y Solaz, 2013; Sánchez-Mira, 2020; Deuflhard, 2023; López-Rodríguez y Gutiérrez-Palacios, 2023), pero sigue estando bastante ausente en la literatura. La mayoría de los estudios existentes para España sobre las transiciones o secuencias laborales alrededor de la maternidad toman en consideración el nivel de educación u ocupación de las madres, pero no el de la pareja (Gutiérrez-Domenèch, 2005; Lapuerta, 2012; Dueñas-Fernández y Moreno-Mínguez, 2017; Davia y Legazpe, 2014). También son escasas las investigaciones que relacionen el uso de los permisos parentales con los tipos de trayectorias laborales de las madres (Kunze, 2022).

El objetivo de este análisis es revisar los conocimientos sobre los tipos de trayectorias laborales de las madres a lo largo del periodo fértil en España y analizar los factores que influyen en su vinculación laboral y en su ocupación al final de esa etapa. Para ello, utilizamos los datos retrospectivos de la Encuesta de Fecundidad 2018 y observamos a las madres nacidas entre 1968-1978 desde los veinte hasta los cuarenta años. Las preguntas de investigación son las siguientes: 1) ¿Qué patrones de trayectorias laborales tienen estas madres? 2) ¿Cómo se asocian con su nivel educativo y el de su pareja? 3) ¿En qué medida el uso de las políticas de permisos parentales permite una mayor vinculación laboral? 4) ¿En qué ocupaciones acaban encontrándose las madres después de trayectorias laborales más o menos continuas y cómo influye la ocupación de su pareja?

Aplicando una perspectiva metodológica longitudinal y teórica multinivel (individuo, pareja y contexto normativo), el valor añadido de este estudio es cuádruple. Primero, revisa los resultados previos sobre el curso de la vida laboral durante los años centrales de la formación familiar, incorporando a las madres inmigrantes y revelando una mayor diversidad de trayectorias, no solo de permanencia o abandono. Segundo, incluye información sobre el nivel educativo de las madres y el de su pareja, mostrando la influencia de estos recursos sobre la estratificación social de las trayectorias maternas. Tercero, explora la relación entre el uso del permiso de maternidad, de reducción de jornada y excedencia, y la capacidad de mantener una vinculación más o menos segura con el empleo. Finalmente, examina la estratificación ocupacional hacia el final de la vida fértil de las madres en función de sus trayectorias laborales y de la ocupación de su pareja.

Marco teórico e hipótesis

Las teorías que intentan explicar la división del trabajo entre hombres y mujeres son aquellas relativas a la relevancia de los «recursos absolutos y relativos» y las enfocadas en cómo construimos el «género» (Domínguez-Folgueras, 2022). Según la primera, las opciones de empleo y fecundidad se deciden en función del capital humano y sus rendimientos actuales o esperados que conforman el coste de oportunidad de (des)vincularse del empleo. Según la segunda, desde la infancia operan procesos de socialización diferenciales en función del género, que se refuerzan por mandatos culturales y en la interacción cotidiana, de tal modo que se construyen relaciones de género de acuerdo con lo que cada persona piensa que se espera de ella en tanto que hombre o mujer. En su conjunto, el rendimiento de los recursos personales en el mercado laboral no solo depende de su valor de transacción económica, sino también de cómo se construye la relación de género en el seno de las parejas o en el entorno familiar en el caso de las familias monoparentales. Así, en la vinculación de las mujeres con el empleo influyen las oportunidades laborales, pero también las expectativas maternales y paternales sobre cómo cuidar de un menor. De este modo, la forma en que las familias combinan y dividen las responsabilidades laborales-familiares puede ser diferente entre las mujeres que tienen un nivel educativo superior o inferior, según los acuerdos de pareja y dependiendo también del contexto cultural e institucional (Grunow y Veltkamp, 2016; Castro et al., 2018).

Pautas de conciliación socialmente estratificadas

Las dificultades para consolidar un empleo y para acceder a una vivienda posponen la emancipación y la formación familiar en España, tanto en situaciones de precariedad como de privilegio, aunque la brecha entre el número deseado de criaturas y la fecundidad final es un problema solo para las clases medias (Castro-Torres y Ruiz-Ramos, 2024). Otros estudios sobre la transición a la primera criatura muestran la importancia de estas relaciones entre empleo, vivienda y formación familiar (Alderotti et al., 2021; González y Jurado-Guerrero, 2006), así como la relevancia de acceder a un empleo ligado a la independencia económica para las mujeres de generaciones más recientes en comparación con las más antiguas (Rey, Grande y García-Gómez, 2022). Asimismo, el retraso de la edad media al primer y al segundo hijo, así como la infecundidad, se están igualando por niveles educativos, porque las mujeres con niveles medios y bajos también tienen sus criaturas muy tarde o no las tienen (Reher y Requena, 2019).

Cuando llega finalmente la primera criatura, los análisis previos han detectado modelos de polarización de las trayectorias laborales de las madres, que para España se denominan como las dos biografías de la mujer (Garrido, 1993), exit or full-time model (Anxo et al., 2007) o polarized model (Sánchez-Mira y O’Reilly, 2019). Estos encuentran que tener un bajo nivel educativo correlaciona con trayectorias de conciliación de larga desvinculación laboral y alta fecundidad, pero también con trayectorias de baja participación laboral y baja fecundidad (Davia y Legazpe, 2014). En todo caso, ambas trayectorias se dan más entre las mujeres con menos recursos educativos, puesto que tienen un menor coste de oportunidad de desvincularse del empleo en comparación con las más educadas.

La segmentación del mercado de trabajo español además generó unas pautas de conciliación «balcanizadas» en 2007 y 2012, en las que la desvinculación laboral de las mujeres fue mayor si estaban en ocupaciones de trabajadoras manuales semicualificadas y no cualificadas, agrarias o no tenían experiencia laboral previa (Sánchez-Mira, 2020). Asimismo, las mujeres inmigrantes con niveles educativos bajos se encuentran particularmente afectadas por tal segmentación, de modo que son más propensas que las nativas a ser económicamente inactivas o a interrumpir su empleo para dedicarse a las tareas del hogar y son menos proclives a realizar trabajos a tiempo parcial y a externalizar el cuidado en familiares o en servicios profesionales privados (Sánchez-Domínguez y Guirola, 2021).

A nivel de pareja, un reparto del trabajo más tradicional igualmente se observa entre los hombres y las mujeres en los que ambos tienen un menor nivel educativo, así como en los casos en que ellos tienen un nivel educativo o estatus ocupacional más alto que el de su pareja (Pailhé, Robette y Solaz, 2013; López-Rodríguez y Gutiérrez-Palacios, 2023). Sin embargo, las mujeres con mayor capital humano tienen más probabilidades de permanecer en el empleo a lo largo del ciclo vital, sea cual sea el nivel educativo de su pareja (Pailhé, Robette y Solaz, 2013). De este modo, ha ido creciendo el modelo de familia dual, en el que ambos miembros de la pareja tienen un empleo remunerado (Sánchez-Mira, 2020; González, 2023). El principal salto hacia este modelo, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, ha sido protagonizado por las mujeres nacidas entre 1971 y 1975 (López-Rodríguez y Gutiérrez-Palacios, 2023). La probabilidad de pertenecer a un hogar en el que ambos miembros de la pareja trabajan a tiempo completo se duplica para las propietarias de una pequeña empresa, directivas o profesionales; e incluso aumenta significativamente para las que tienen una ocupación de técnicas o empleadas administrativas. No obstante, esta disminuye para las trabajadoras manuales y para las que están emparejadas con un trabajador manual (Sánchez-Mira, 2020). En esta línea, la investigación de Deuflhard (2023) pone en evidencia que la clase social influye cada vez más en las decisiones de género sobre el trabajo remunerado y no remunerado, porque el aumento de los empleos con horarios atípicos se concentra en las parejas de clases trabajadoras y refuerza la especialización del trabajo según género. El efecto de la necesidad de ingresos familiares quedaría supeditado al efecto del coste de oportunidad, ya que el potencial salario no cubre los costes del cuidado de los menores y desincentiva la continuidad laboral materna (England, 2010).

Acceso y uso de las políticas parentales

El contexto institucional y cultural también influye en las oportunidades laborales, en la conciliación empleo-cuidados y en los imperativos morales hegemónicos dirigidos a mujeres y hombres. En España, las cohortes de los años sesenta apenas se han visto afectadas por el desarrollo inicial de las políticas parentales. En cambio, el acceso al empleo de las mujeres que nacen a partir de los años setenta coincide con el desarrollo de algunas medidas de conciliación a finales de los años noventa y principios de los dos mil y la aprobación de la Ley de Igualdad en 2007 (López-Rodríguez y Gutiérrez-Palacios, 2023).

Las políticas de permisos parentales son iniciativas destinadas a ayudar a los trabajadores a lograr un mejor equilibrio y corresponsabilidad entre el trabajo remunerado y las responsabilidades de cuidado (Castro et al., 2018). En su implementación, estas han tenido un fuerte sesgo de género, puesto que se han centrado en promover el empleo en las madres, debido a su histórica baja participación en el mercado laboral y la interrupción de sus carreras profesionales por la maternidad (Burnett et al., 2010). Las condiciones de empleo y los valores de género también pueden influir profundamente en su acceso y uso. Las madres con empleos precarios y salarios bajos a menudo se enfrentan a grandes dificultades para acceder a estas políticas. Por el contrario, las madres con empleos más cualificados y mejor remunerados tienen potencialmente un mayor acceso, pero pueden mostrarse reacias a utilizarlas en el sector privado debido a las presiones para ajustarse a las expectativas laborales (Moran y Koslowski, 2019).

En el caso del permiso de maternidad, su diseño tiene efectos sobre el empleo de las madres, particularmente dependiendo de su duración: muy corto y muy largo desincentiva el empleo maternal (Kunze, 2022). Las madres que utilizan este permiso en España suelen hacerlo durante todo el tiempo legalmente establecido, que es en torno a ciento trece días (16,1 semanas) entre las mujeres que reciben la prestación contributiva y 42,5 días (6,1 semanas) entre las que reciben la prestación no contributiva (Meil, Romero-Balsas y Rogero-García, 2020). Sin embargo, no todas las madres activas en el mercado laboral han podido disfrutar de un permiso de maternidad. Hay algunas que no pueden beneficiarse de esta prestación, tal y como las mujeres que trabajan como autónomas o como asalariadas en el sector privado y, sobre todo, las que trabajan con un contrato temporal o sin contrato. Estas circunstancias, además, se presentan de forma más frecuente entre las que tienen un menor nivel de estudios y un menor nivel de ingresos (Meil, Romero-Balsas y Rogero-García, 2020). Más allá de esto, el uso que los hombres hacen del permiso de paternidad también resulta relevante, dado que a mayor uso de estos permisos se constata una menor penalización por maternidad (Gorjón y Lizarraga, 2024; Dearing, 2016).

Los permisos de excedencia y reducción de jornada laboral por cuidado, igualmente, apoyan la permanencia de las madres en el empleo, pero no van acompañados de una prestación sustitutoria por la pérdida de salario. La mayoría de las madres en España que se toma una excedencia laboral por cuidado lo hace después del permiso de maternidad y por un máximo de un año, momento en el que el empleador está obligado a ofrecerle un puesto de categoría laboral equivalente. Por su parte, el permiso de reducción de jornada laboral por cuidado permite a las trabajadoras reducir su jornada laboral (de un octavo a la mitad) hasta que su hijo/a cumpla doce años, manteniendo su puesto de empleo. Los datos muestran que la mayoría de las madres utiliza este permiso durante un periodo de treinta y seis meses y con un tiempo diario reducido de 2,6 horas de media (Meil, Romero-Balsas y Rogero-García, 2020; Domínguez-Folgueras, González y Lapuerta, 2022). No obstante, solo determinadas empleadas los consiguen usar: principalmente las madres con estudios superiores, contrato indefinido, jornada completa, mayor antigüedad en la empresa, mayores ingresos y que trabajan en el sector público o en grandes empresas, con altos niveles de protección gracias a los convenios colectivos. También es frecuente que sean utilizados por las que tienen actitudes más favorables hacia el cuidado de niños frente al trabajo remunerado y tienen una pareja con trabajo estable (Lapuerta 2012; Meil, Romero-Balsas y Rogero-García, 2020).

Entre las madres que utilizan una excedencia con un empleo a tiempo completo, la mitad suele retornar a un empleo a tiempo completo (55 %), una proporción menor reduce su jornada laboral (35 %) y otra más reducida abandona el empleo o son despedidas (10 %), con las correspondientes consecuencias negativas que tiene en sus ingresos, carrera profesional, historial de cotizaciones y futura pensión. En cambio, entre las madres que usan la reducción de jornada laboral, la mayoría suele retornar a un empleo a tiempo completo (72 %), en torno a un cuarto abandona el empleo (22 %) y una proporción aún menor busca un empleo a tiempo parcial (7 %) (Meil, Romero-Balsas y Rogero-García, 2020: 317).

Atendiendo a las contribuciones de la literatura revisada, nos proponemos examinar tres hipótesis principales. En primer lugar, suponemos que (H1) las madres sin estudios superiores tienen menos probabilidades de seguir trayectorias laborales de vinculación laboral continua, independientemente del nivel educativo de sus parejas (prevalencia de recursos individuales). En segundo lugar, deducimos que (H2) las madres que no tienen trayectorias de vinculación continua hacen menos uso de las políticas parentales, debido a un círculo vicioso, por el que tienen más barreras para su acceso y a su vez esto les dificulta tener continuidad en el mercado laboral (efecto Mateo). Por último, pretendemos entender si las trayectorias laborales durante la etapa de la formación familiar, de los veinte a los cuarenta años, generan desigualdades en la estratificación ocupacional hacia el final de la etapa fértil, a partir de los cuarenta hasta los cincuenta años y, más precisamente, si se produce un «efecto cicatriz de clase social», en el sentido de que (H3) las trayectorias laborales que no han tenido una vinculación continua tienen más probabilidad de encontrarse en categorías ocupacionales bajas y si estas categorías se asocian más a mujeres que tienen una pareja de clase trabajadora.

Datos y métodos

El análisis utiliza los datos de la Encuesta de Fecundidad de 2018 (EF2018) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta encuesta es representativa a nivel nacional y tiene información muy completa sobre el historial de fecundidad, de relaciones de pareja y de actividad laboral de las mujeres en edad fértil. La posibilidad de conocer el nivel de educación y la ocupación de la pareja de la persona entrevistada es una de sus principales ventajas frente a encuestas similares con información longitudinal. Este estudio se centra en las madres biológicas o adoptivas que han nacido entre 1968-1978 y son observadas de forma mensual desde los veinte a los cuarenta años, por lo que la muestra final es de 3649 madres.

La EF2018 permite reconstruir las trayectorias laborales sobre la base de la situación de actividad en dos momentos vitales. Por un lado, la situación en 2018 y, por otro lado, el año del primer empleo y los cuatro empleos posteriores si los hubiese. De este modo, cuenta con información bastante precisa del momento de la inserción laboral y los años siguientes, y de la situación en 2018 y los años anteriores, lo que permite reconstruir las trayectorias laborales para «adelante» hacia 2018, y desde ese año hacia «atrás», porque se pregunta sobre cuándo se iniciaron las diversas situaciones laborales en el momento de la encuesta. Esta reconstrucción plantea dos retos. Primero, solo se tiene información de un máximo de seis empleos para cada madre, porque el historial de empleos pasados está limitado a cinco y se añade el de 2018. Segundo, solo se pregunta por los empleos de una duración de al menos un año, salvo para el primer empleo y el actual. Si se han tenido más de cinco empleos anteriores a 2018 se pide indicar el primero (de cualquier duración) y los cuatro siguientes de mayor duración (de al menos un año). Se ha utilizado la información sobre la situación del empleo alrededor de cada nacimiento para conocer mejor las trayectorias laborales allí donde faltaba información y para los «huecos» informativos se ha generado la categoría «empleada durante menos de doce meses o inactividad económica». De esta forma se puede distinguir bien entre trayectorias de empleo estable y aquellas más precarias, superando la dicotomía entre empleo y no empleo de Davia y Legazpe (2014).

La estrategia metodológica consta de dos pasos. En primer lugar, se ha realizado un análisis de secuencias y de clúster para identificar una tipología de las trayectorias laborales de las madres. En segundo lugar, se han efectuado modelos de regresión logística multinomial para examinar los factores que influyen en estas trayectorias durante la etapa de formación familiar y en la ocupación hacia el final de la vida fértil.

Paso 1: análisis de secuencias y de clúster

Para identificar los diferentes tipos de trayectorias laborales se ha aplicado un análisis de secuencias, basado en la técnica Optimal Matching Analysis (OMA) y un análisis de clúster, a partir del método de partición alrededor de las medoides (PAM) (Raab y Struffolino, 2022).

A cada mes de observación se le ha asignado un estado laboral. Para cada empleo hay cinco posibles estados y uniendo toda la información disponible se distinguen nueve estados en las trayectorias laborales: 1) trabajadora por cuenta propia con empleados, 2) trabajadora por cuenta propia sin empleados, 3) asalariada con contrato fijo, 4) asalariada con contrato temporal igual o mayor a doce meses, 5) asalariada sin contrato, 6) en desempleo (en 2018 y los meses anteriores desde su comienzo), 7) siempre fuera de la población activa, 8) formación o inactividad económica antes del primer empleo y 9) empleada durante menos de doce meses o inactividad económica.

Paso 2: Regresión logística multinomial

Una vez resumidas las trayectorias laborales en los clústeres, se han estimado tres modelos de regresión logística multinomial. El primer modelo calcula la probabilidad de pertenencia a los clústeres según el nivel educativo de las madres y el de sus parejas (secundaria inferior o menos, secundaria superior o FP y universitaria), controlando la edad de la madre al nacimiento o adopción de la primera criatura (menos de veinticinco años, de veinticinco a treinta y cuatro años, treinta y cinco años o más), el número de hijos/as (uno, dos, tres o más) y el país de nacimiento (nativas e inmigrantes nacidas en países con un PIB per cápita superior al de España, inmigrantes nacidas en países con un PIB per cápita inferior al de España). El segundo modelo añade la tasa de uso que hacen las madres del permiso de maternidad (no estaba activa, estaba activa y no accedió al permiso, estaba activa y accedió al permiso), y el uso o no de excedencia o de reducción de jornada por cuidado de un hijo/a. Este también controla el año de nacimiento de la primera criatura (antes de 1994, 1995-2006 y en 2007 o más tarde), con el fin de discernir si existe una diferencia entre las mujeres que han sido madres antes y después de la implementación de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 y de la Ley de Igualdad de 2007. Por último, el tercer modelo se diferencia de los anteriores porque toma como variable dependiente la ocupación de las madres en 2018 (seis categorías ocupacionales, en desempleo o fuera de la población activa) y la relaciona con los clústeres de las diferentes trayectorias laborales de las madres, la ocupación de la pareja en 2018 (seis categorías ocupacionales) o si son monomarentales; controlando igualmente, como anteriormente, el país de nacimiento, la edad de la madre al nacimiento o adopción de la primera criatura, el año de nacimiento de la primera criatura y el número de hijos/as. Los datos descriptivos de los clústeres según las variables independientes se encuentran en la tabla 1 del anexo.

Resultados

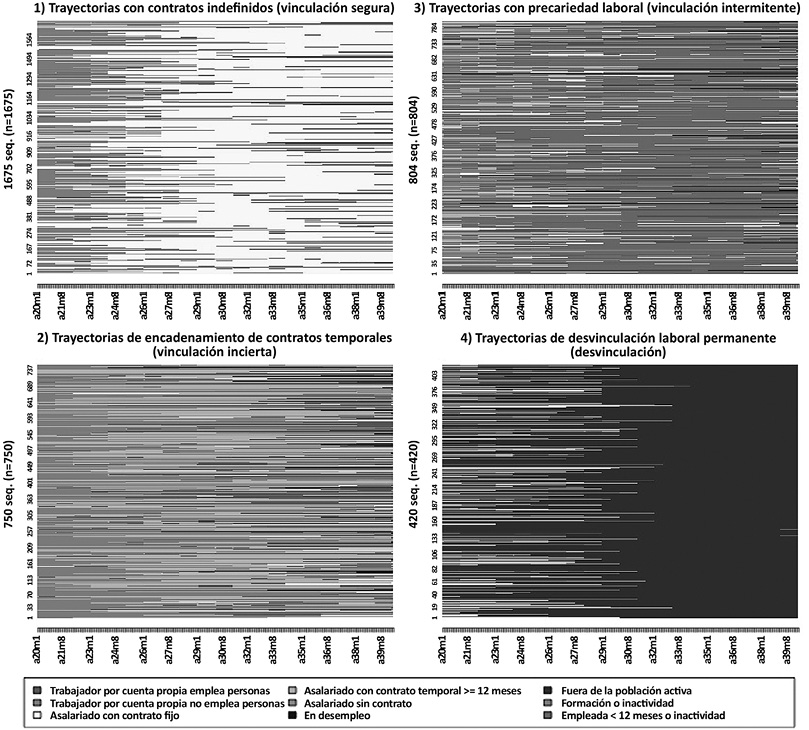

La figura 1 muestra los gráficos en los que se aprecian las trayectorias laborales de las madres representadas como barras horizontales apiladas. Cada una de estas barras indica una trayectoria por cada mujer. El análisis de clúster arroja cuatro grupos de trayectorias. En el primer clúster se reúnen las trayectorias dominadas por contratos indefinidos (vinculación segura, 45,9 %), en el segundo clúster se agrupan las trayectorias de encadenamiento de contratos temporales (vinculación incierta, 20,6 %), en el tercer clúster se encuentran las trayectorias con mayor precariedad laboral (vinculación intermitente, 22 %) y, por último, en el cuarto clúster están las trayectorias de desvinculación laboral permanente hasta 2018 (desvinculación, 11,5 %).

En cada uno de los gráficos en el eje vertical se muestra el número de madres que pertenece a cada grupo y en el eje horizontal se indica la edad en la que trascurre la secuencia, desde los veinte a los cuarenta años. En todos los gráficos se observa que la mayoría de las madres ha tenido un periodo de formación o inactividad económica antes del primer empleo, aunque también se notan algunos casos de madres que han comenzado a trabajar de muy jóvenes o han estado siempre fuera de la población activa.

En cuanto a las diferencias entre los clústeres, se puede apreciar que hay dos clústeres bastante nítidos (clúster 1 y 4) y dos clústeres más diversificados (clúster 2 y 3). Entre los primeros, situados en los extremos, en el clúster 1 están las madres que encadenan el periodo de formación con el de contratos indefinidos (durante trece años de media). Por el contrario, en el último clúster se encuentran las mujeres desvinculadas del mercado laboral a lo largo de casi todo el periodo de observación (alrededor de dieciséis años de media). Entre los clústeres con mayor variabilidad, en el clúster 2 se hallan las mujeres que, a pesar de haber estado más tiempo en un estado de formación o inactividad económica antes del primer empleo (durante seis años de media), tienen contratos temporales largos (durante ocho años de media); y, en el clúster 3, se localizan las mujeres que sobre todo encadenan contratos temporales de corta duración (a lo largo de once años de media).

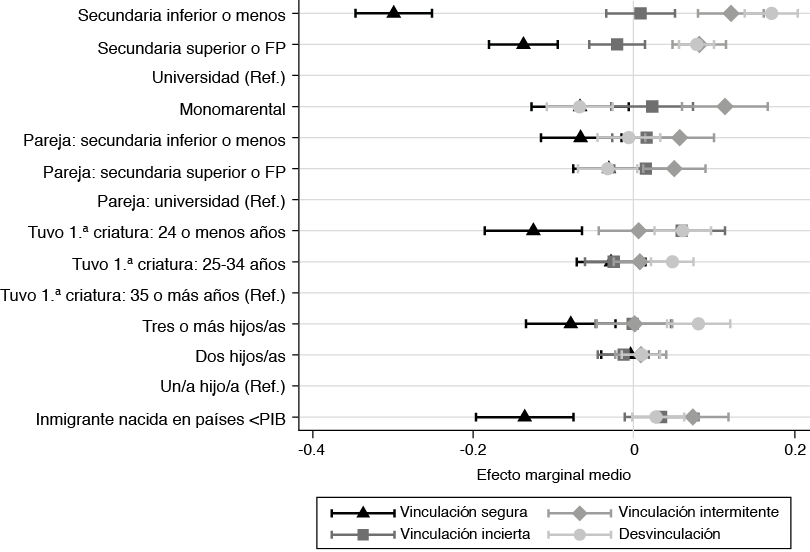

Los resultados del análisis de regresión multinomial se presentan en términos de efectos marginales medios con un intervalo de confianza del 95 % (figuras 2, 3 y 4). Los dos primeros modelos de regresión multinomial tienen los clústeres de las trayectorias laborales como variable dependiente. Se ha elegido a las madres con trayectorias laborales continuas y relación contractual segura (vinculación segura) como categoría de referencia, porque nos interesa conocer las características de las madres que muestran menores probabilidades de haber mantenido el empleo a lo largo de los veinte años de observación.

La figura 2 muestra los resultados del primer modelo. Se constata que las madres con trayectorias laborales inciertas, por concatenar contratos temporales de larga duración, son las que menos se distinguen de las que tienen trayectorias seguras respecto a los factores analizados, como muestra su posicionamiento alrededor del 0 en el eje horizontal para casi todas las variables independientes. También se destaca que las mayores diferencias, entre 7 y 30 puntos porcentuales de media (0.3 en el eje equivale a 30pp), van ligadas a los recursos educativos de las madres. Comparado con las madres «universitarias», las madres con un «nivel educativo de secundaria inferior o menos» muestran una significativamente menor probabilidad media de haber tenido una vinculación segura (-30pp) y una mayor probabilidad media de haber tenido una trayectoria de vinculación intermitente (12pp) o de desvinculación laboral (17pp). Las de «secundaria superior o FP» no muestran tantas diferencias con las «universitarias» en su grado de vinculación laboral; no obstante, ellas tienen una probabilidad media menor de vinculación segura (14pp) y una probabilidad media mayor (8pp) de haberse desvinculado o haber tenido una vinculación intermitente. El nivel educativo de la pareja influye menos en las trayectorias laborales de las madres, particularmente si la pareja tiene «estudios de secundaria inferior o menos», ellas tienen una menor probabilidad de haber tenido una trayectoria de vinculación segura (-7pp) y una mayor probabilidad media de haber tenido una trayectoria intermitente (6pp), comparado con las que tenían parejas «universitarias». Esta trayectoria de vinculación intermitente también es más probable entre las madres que tienen una pareja con un nivel educativo de «secundaria superior o FP» (5pp) y más aún entre las madres que son monomarentales (11pp), comparado con las madres emparejadas con un «universitario». A su vez, hay otros eventos en el ciclo familiar que pueden marcar las trayectorias laborales de forma significativa. Uno de ellos es el «nacimiento de la primera criatura con veinticuatro años o menos», el cual disminuye la probabilidad media de vinculación segura (-12pp) y aumenta la probabilidad de desvinculación laboral (6pp) frente a una «primomaternidad tardía con 35 o más años». Tener tres o más criaturas también disminuye la probabilidad media de vinculación segura (-8pp) y aumenta la probabilidad media de desvinculación laboral (8pp), comparado con haber tenido «una única criatura». No aparecen diferencias significativas entre el número de hijos/as y los demás tipos de trayectorias laborales cuando se controla por el nivel educativo, como en este modelo. «Haber nacido en un país extranjero con un PIB per cápita inferior» al de España también reduce bastante la probabilidad media de haber conseguido una vinculación laboral segura, comparado con las «nativas y extranjeras similares» (-14pp). Empero, su efecto medio es menor que tener una «educación secundaria inferior o menos» (-30pp). A este respecto, seguramente hay inmigrantes que compensan las desventajas que implica la migración con niveles educativos altos u otros recursos personales relevantes.

En suma, entre los factores incluidos en este análisis, el más influyente en el devenir laboral de las madres es el nivel educativo que estas han adquirido. En relación con la primera hipótesis, las madres sin estudios superiores tienen bastantes menos probabilidades de seguir trayectorias laborales de «vinculación segura» que sus pares con más recursos educativos, independientemente del nivel educativo de sus parejas. Este último factor disminuye la probabilidad de que las madres tengan trayectorias de vinculación segura, y se diferencie de los otros tipos de trayectorias, si la pareja tiene un nivel educativo de «secundaria inferior o menor» frente a tener «un título universitario». Esto confirma la importancia de los costes de oportunidad individuales.

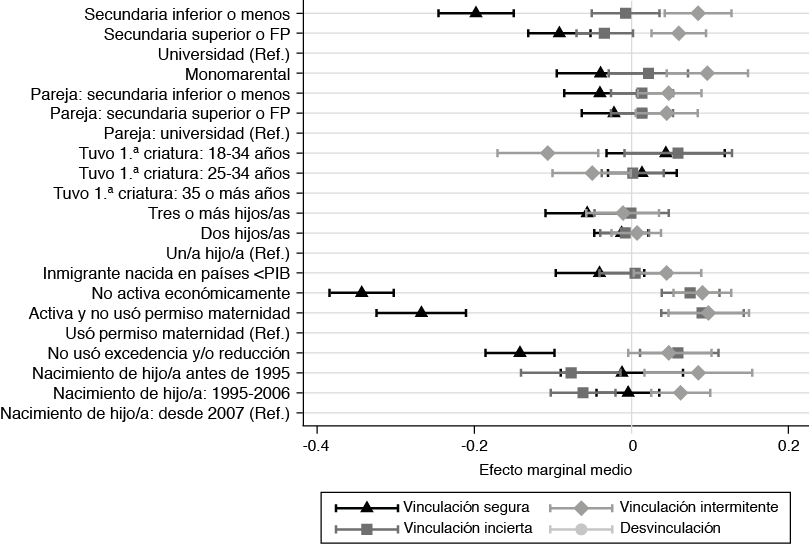

La figura 3 muestra los resultados del segundo modelo. Este asocia el contexto de las políticas de permisos parentales y su uso con las diferentes trayectorias laborales. Se mantienen las variables del modelo anterior, por lo que su poder explicativo aumenta (de Pseudo R2 0,062 a 0,13). Si comparamos ambos modelos, los resultados de las variables independientes comunes son similares, salvo que los efectos del nivel educativo y del país de nacimiento de las madres disminuyen una vez que se introducen las variables sobre el uso y los periodos de avance de las políticas parentales. Las madres que tuvieron a su primera criatura antes y después de Ley General de la Seguridad Social de 1994 muestran una mayor probabilidad de haber seguido trayectorias laborales de vinculación intermitente (8,2pp y 6,2pp respectivamente), comparado con las madres que tuvieron a su primera criatura después de la Ley de Igualdad de 2007. Esto puede deberse a que era más difícil cumplir con los requisitos de cotización previa para acceder al permiso de maternidad. Entre las que estaban económicamente activas por estar empleadas o recibir una prestación por desempleo en el momento de tener a su primera criatura, algunas no pudieron usar el permiso de maternidad y esto tiene correspondencia con una significativa menor probabilidad de tener una trayectoria laboral de vinculación segura (-27pp), pero también con una mayor probabilidad de tener una trayectoria laboral de vinculación incierta, intermitente o de desvinculación (entre 8-10pp), controlando por todos los demás factores. El efecto de no haber usado una excedencia o reducción de jornada laboral por cuidado es menor y especialmente se relaciona con una menor probabilidad de haber tenido una trayectoria laboral con vinculación segura (-14pp).

En resumen, en línea con la segunda hipótesis, el hecho de no haber usado las políticas parentales está menos correlacionado con trayectorias de vinculación laboral segura. Esto puede reflejar una relación bidireccional, porque las madres con trayectorias de mayor desvinculación laboral encontraron más dificultades para su acceso cuando tuvieron su primera criatura y esto a su vez obstaculizó su continuidad en el mercado laboral.

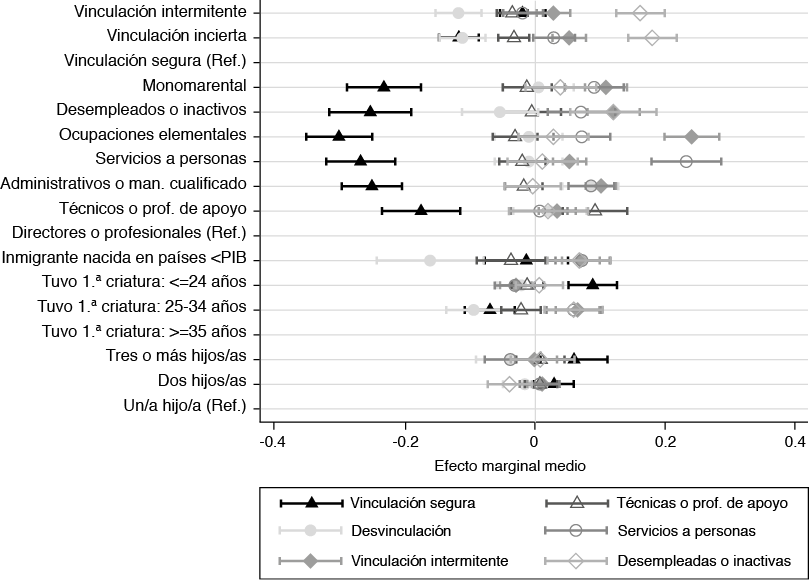

La figura 4 muestra los resultados del tercer modelo. Este analiza si las trayectorias laborales durante la etapa de la formación familiar, desde los veinte a los cuarenta años, generan desigualdades en la estratificación ocupacional hacia el final de la etapa fértil, cuando estas madres tienen entre 40-50 años en 2018 y si la ocupación de la pareja también influye en la ocupación de las madres, como se muestra en estudios transversales previos (Sánchez-Mira, 2020). Para ello se ha estimado la probabilidad de las madres de estar en diferentes ocupaciones según su tipo de trayectoria laboral, la ocupación de su pareja o si es una madre monomarental, controlando además por el lugar de nacimiento, la edad a la que tuvo su primera criatura y el número de hijos/as. No se incluyen a las madres con trayectorias de desvinculación laboral, ya que todas se encuentran económicamente inactivas en 2018.

En primer lugar, en relación con el tipo de trayectoria laboral y en referencia a la vinculación laboral segura, las madres con «vinculación intermitente» o «vinculación incierta» tienen una mayor probabilidad de estar desempleadas o económicamente inactivas (16pp o 18pp respectivamente) o en una ocupación elemental (3pp o 5pp) hacia el final de su vida fértil. En segundo lugar, los efectos de la ocupación de sus parejas muestran una notable homogamia ocupacional en esa etapa del ciclo familiar, porque tener una pareja en «ocupaciones elementales» acrecienta la probabilidad de estar también en una ocupación elemental (24pp) y así sucesivamente, para las «ocupaciones de servicios a personas» (23pp) u «ocupaciones técnicas» (9pp), todo comparado con tener una pareja en una «ocupación de directivo o profesional». Teniendo esta última categoría como referencia, también se constata que la «monomarentalidad» está más relacionada con las ocupaciones elementales y los servicios a personas (10pp y 9pp), lo que está en línea con el aumento de la monomarentalidad entre mujeres de menor nivel educativo (Garriga y Cortina, 2017). Si la pareja está en situación de desempleo o inactividad económica, igualmente es más probable que ella lo esté (12pp), lo que nos remite al problema de la pobreza en hogares con menores (Lanau y Lozano, 2024). La única excepción a esta relación de homogamia ocupacional se observa para las parejas en «ocupaciones administrativas o manuales cualificadas», que correlaciona con que ella esté en esa misma ocupación, pero también en una elemental o en servicios a personas (8pp), lo que puede compensar los bajos ingresos de las madres en esas últimas ocupaciones. En tercer lugar, si la madre nació en un país extranjero con un PIB inferior al de España, es más probable que en 2018 esté en una ocupación elemental, desempleada o económicamente inactiva (7pp), independientemente de la trayectoria laboral que haya seguido. En cuarto lugar, si la madre tuvo su primera criatura con menos de veinticinco años, también se asocia con que ella esté en una ocupación elemental, desempleada o económicamente inactiva (9pp). Finalmente, si la madre tuvo tres o más hijos/as, es más probable que tenga una ocupación de directora o profesional (5pp), lo que nos muestra la vía alternativa a la inactividad laboral, no incluida en este modelo, para tener una familia numerosa.

En síntesis, en relación con la tercera hipótesis, se observa un «efecto cicatriz de clase social» para las madres con trayectorias laborales «intermitentes o inciertas», en el sentido que tienen más probabilidad de encontrarse en ocupaciones elementales, de servicios a personas, desempleadas o fuera de la población activa. Además, esas madres están más frecuentemente emparejadas con hombres en ocupaciones elementales o de servicios a personas y, en menor medida, con desempleados o inactivos o son monomarentales.

Conclusiones

Este artículo ha analizado los patrones de las trayectorias laborales de las madres en España, los factores que influyen en su vinculación laboral durante la formación familiar y en su ocupación hacia el final de la etapa fértil. Para ello, se han utilizado los datos retrospectivos de la Encuesta de Fecundidad de 2018 y se han observado a las madres nacidas entre 1968-1978 desde los veinte hasta los cuarenta años.

Los resultados del análisis de secuencias y de clústeres revelan cuatro tipos de trayectorias laborales. El primero agrupa trayectorias con contratos indefinidos (vinculación segura, 45,9 %), el segundo refleja un encadenamiento de contratos temporales (vinculación incierta, 20,6 %), el tercer muestra trayectorias de precariedad laboral (vinculación intermitente, 22 %) y, por último, el cuarto grupo es el de trayectorias de desvinculación laboral permanente (desvinculación, 11,5 %).

Entre los factores que influyen en la vinculación laboral de las madres, los recursos educativos son los predictores más potentes de las trayectorias laborales. La primera hipótesis de la «prevalencia de los recursos individuales» solo se valida parcialmente, en cuanto a la gran capacidad predictiva de los recursos educativos de ellas en sus itinerarios laborales. Las madres sin estudios superiores tienen bastantes menos probabilidades de seguir trayectorias laborales continuas y de vinculación segura que sus pares con más recursos educativos, independientemente del nivel educativo de sus parejas. Por contra, si se tiene una pareja con estudios de secundaria inferior o menos, los recursos de la pareja sí influyen frente a tener una pareja con titulación universitaria. El coste de oportunidad, por lo tanto, prevalece sobre el efecto de la necesidad de ingresos en el hogar (England, 2010). Además, tener tres o más criaturas, ser madre tempranamente y de origen inmigrante de un país con un PIB inferior al de España, predice trayectorias alejadas del empleo más allá del nivel educativo.

La segunda hipótesis del «efecto Mateo» de las políticas parentales se confirma de forma integral, porque las madres que estando activas al tener la primera criatura y no usaron el permiso de maternidad, excedencia o reducción de jornada, tuvieron una menor probabilidad de seguir trayectorias de vinculación segura. Su causalidad puede ser bidireccional, porque las madres con trayectorias de mayor desvinculación laboral seguramente encontraron más barreras para su acceso cuando tuvieron su primera criatura y esto a su vez dificultó su continuidad en el mercado laboral. Esta relación se ha atenuado para las madres que tuvieron a su primera criatura después de la Ley de Igualdad de 2007, porque estas pudieron aprovechar las mejoras en el acceso al permiso de maternidad, así como en el uso de la excedencia o reducción de la jornada laboral por cuidado, independientemente de sus recursos educativos. Esto refleja que los permisos estatutarios en general, y el de maternidad en particular, facilitan la conciliación de las madres con el empleo. Además, la relativamente corta duración del permiso de maternidad español no desincentiva la vuelta al empleo (Kunze, 2022).

La tercera hipótesis se corrobora parcialmente. Se produce un «efecto cicatriz de clase social» para las madres con trayectorias laborales intermitentes o inciertas cuando se aproximan hacia el final de su vida fértil, entre los cuarenta y cincuenta años en 2018, porque tienen un alto riesgo de estar desempleadas o fuera de la población activa, de encontrarse en ocupaciones elementales o de servicios a personas. Igualmente, estas categorías ocupacionales maternas se asocian a las mismas categorías ocupacionales de sus parejas. No obstante, se produce una excepción con respecto a esta relación de homogamia ocupacional cuando ellos se ocupan como administrativos o trabajadores manuales cualificados. De todos modos, tener una pareja de clase trabajadora no cualificada es el determinante que más aumenta la probabilidad de que la madre también se encuentre en esta misma clase. Esto puede estar indicando que, aparte de los recursos educativos y las políticas de permisos parentales, los horarios de trabajo de la pareja son muy importantes. Cuando estos son largos o atípicos, entran en conflicto con los horarios escolares de las criaturas, dificultan aún más la conciliación y restringen la participación de las madres en el mercado laboral. Así, estos podrían estar reforzando la división sexual del trabajo, como muestra Deuflhard (2023) para el caso de Alemania. Otro resultado importante se refiere a la alta probabilidad de haber tenido trayectorias laborales intermitentes para las madres sin pareja y de estar en ocupaciones elementales y de servicios a personas en 2018, lo que hace comprensible el alto riesgo de pobreza infantil en las familias monomarentales.

En este sentido, concluimos que se deberían modificar simultáneamente las políticas parentales y los tiempos de empleo para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en todas las clases sociales y circunstancias familiares. Por un lado, resulta necesario reducir las barreras de acceso a las licencias parentales y, fundamentalmente, al permiso de maternidad en ciertas situaciones de empleo: por cuenta propia, en el servicio doméstico, en empleos precarios que no permite una contribución adecuada, en situación de desempleo sin prestación contributiva y en empleos informales. Aunque se han flexibilizado los criterios de cotización previa, todavía habría que rebajar los criterios para incluir estas situaciones de actividad como asimiladas al alta en la Seguridad Social y así facilitar su acceso al permiso de maternidad. Por otro lado, habría que mejorar los modos de sincronizar los tiempos del empleo con los de cuidados y asegurar salarios que eviten la pobreza laboral. Esto permitiría avanzar hacia un modelo de doble trabajador/doble cuidador (Gornick y Meyers, 2003) entre las madres y los padres de diferentes estratos sociales, disminuyendo así la pobreza económica y de tiempo para los cuidados.

Por último, este estudio presenta ciertas limitaciones. La influencia del uso de los permisos parentales en el tipo de vinculación laboral no puede estimarse con precisión, puesto que su causalidad, tal y como se ha indicado, es probablemente bidireccional. La Encuesta de Fecundidad de 2018 igualmente ha impedido precisar el análisis longitudinal. Esta no incluye los empleos inferiores a un año y no distingue entre empleo a tiempo parcial y completo. Además, solo registra la ocupación y el desempleo que se mantiene en 2018, pero no lo recoge de forma sistemática durante todo el periodo de observación. Aunque tiene información sobre el número de meses que las madres han disfrutado del permiso de maternidad y el permiso de excedencia con cada uno de sus hijos/as, no sucede lo mismo con el permiso de reducción de jornada laboral por cuidado. Tampoco permite controlar el mes de comienzo y fin en concreto en que las madres se han tomado estas licencias parentales. Esperemos que la próxima Encuesta de Fecundidad consiga superar estas limitaciones. A pesar de ello, este estudio aporta pruebas sobre la importancia de prestar atención a la clase social y al uso de las políticas de permisos parentales al analizar la vinculación laboral de las madres a largo plazo.

Bibliografía

Alderotti, Giammarco; Vignoli, Daniele; Baccini, Michela y Matysiak, Anna (2021). «Employment Instability and Fertility in Europe: A Meta-Analysis». Demography, 58(3): 871-900. doi: 10.1215/00703370-9164737

Anxo, Dominique; Fagan, Colette; Cebrian, Inmaculada y Moreno, Gloria (2007). «Patterns of Labour Market Integration in Europe - A Life Course Perspective on Time Policies». Socio-Economic Review, 5(2): 233-260. doi: 10.1093/ser/mwl019

Burnett, Simon; Gatrell, Caroline; Cooper, Cary y Sparrow, Paul (2010a). Fatherhood and Flexible Working: a Contradiction in Terms? En: S. Kaiser; M. J. Ringlstetter; M. Pina e Cunha y D. R. Eikhof (eds.). Creating Balance? International Perspectives on the Work-Life Integration of Professionals. Berlin and Heidelberg: Springer.

Castro, Teresa; Martín, Teresa; Cordero, Julia y Seiz, Marta (2018). El desafío de la baja fecundidad en España. En: Informe España 2018 (pp. 165-232). Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro.

Castro-Torres, Andrés y Ruiz-Ramos, Carlos (2024). «Clases sociales y transición a la vida adulta en España». Perspectives Demogràfiques, 34: 1-4. doi: 10.46710/ced.pd.esp.34

Davia, María y Legazpe, Nuria (2014). «Female Employment and Fertility Trajectories in Spain: an Optimal Matching Analysis». Work, Employment and Society, 28(4): 633-650. doi: 10.1177/0950017013500117

Dearing, Helene (2016). «Gender Equality in the Division of Work: How to Assess European Leave Policies Regarding their Compliance with an Ideal Leave Model». Journal of European Social Policy, 26(3): 234-247. doi: 10.1177/09589287166429

Deuflhard, Carolin (2023). «Who Benefits from an Adult Worker Model? Gender Inequality in Couples’ Daily Time Use in Germany across Time and Social Classes». Socio-Economic Review, 21(3): 1391-1419. doi: 10.1093/ser/mwac065

Dueñas-Fernández, Diego y Moreno-Mínguez, Almudena (2017). «Mujeres, madres y trabajadoras. Incidencia laboral de la maternidad durante el ciclo económico». Revista de Economía Laboral, 14(2): 66-103. doi: 10.21114/rel.2017.02.04

Domínguez-Folgueras, Marta (2022). «It’s about Gender: A Critical Review of the Literature on the Domestic Division of Work». Journal of Family Theory Review, 14(1): 79-96. doi: 10.1111/jftr.12447

Domínguez-Folgueras, Marta; González, M. José y Lapuerta, Irene (2022). «The Motherhood Penalty in Spain: The Effect of Full- and Part-Time Parental Leave on Women’s Earnings». Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 29(1): 164-189.

England, Paula (2010). «The Gender Revolution». Gender & Society, 24(2): 149-166. doi: 10.1177/0891243210361475

Fasang, Anette y Aisenbrey, Silke (2021). «Uncovering Social Stratification: Intersectional Inequalities in Work and Family Life Courses by Gender and Race». Social Forces, 101(2): 575-605. doi: 10.1093/sf/soab151

Garrido, Luis (1993). Las dos biografías de la mujer en España. Madrid: Instituto de la Mujer.

Garriga, Anna y Cortina, Clara (2017). «The Change in Single Mothers’ Educational Gradient over Time in Spain». Demographic Research, 36: 1859-1888. doi: 10.4054/DemRes.2017.36.61

González, María José y Jurado-Guerrero, Teresa (2006). «Remaining Childless in Affluent Economies: a Comparison of France, West Germany, Italy and Spain, 1994-2001». European Journal Population, 22, 317-352. doi: 10.1007/s10680-006-9000-y

González, María José (2023). Patriarchy, Power, and Women’s Independence: The Transformation of Marriage and Families in Spain, 1976-2020. En: L. E. Delgado y E. Ledesma (eds.). The Routledge Companion to Twentieth- and Twenty-First Century Spain: Ideas, Practices, Imaginings. Routledge.

Gorjón, Lucía y Lizarraga, Imanol (2024). Family-Friendly Policies and Employment Equality: an Analysis of Maternity and Paternity Leave Equalization in Spain. ISEAK Working Paper, 2024/3.

Gornick, Janet y Meyers, Marcia (2003). Families That Work: Policies for Reconciling Parenthood and Employment. New York: Russell Sage Foundation.

Grunow, Daniela y Veltkamp, Gerlieke (2016). Institutions as Reference Points for Parents-to-be in European Societies: A Theoretical and Analytical Framework. En: D. Grunow y M.Evertsson (eds.). Couples’ Transitions to Parenthood. Edward Elgar Publishing.

Gutierrez-Domenèch, María (2005). «Employment Transitions after Motherhood in Spain». Review of Labour Economics & Industrial Relations. doi: 10.1111/j.1467-9914.2005.00313.x

Kunze, Astrid (2022). «Parental Leave and Maternal Labor Supply». IZA World of Labor.

Lanau, Alba y Lozano, Mariona (2024). «Pobres con empleo: un análisis de transiciones de pobreza laboral en España». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 186: 83-102. doi: 10.5477/cis/reis.186.83-102

Lapuerta, Irene (2012). Employment, Motherhood, and Parental Leaves in Spain. González López, María José (dir.), Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. [Tesis doctoral]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/81708, acceso 10 de enero 2025.

López-Rodríguez, Fermín y Gutiérrez-Palacios, Rodolfo (2023). «Cambios en la composición educativa y equilibrios de empleo de las parejas en España». Revista Española de Sociología, 32(3), a180. doi: 10.22325/fes/res.2023.180

Meil, Gerardo; Romero-Balsas, Pedro y Rogero-García, Jesús (2020). «Los permisos para el cuidado de niños/as: evolución e implicaciones sociales y económicas». Informe España 2020. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, Cátedra J. M. Martín Patino.

Moran, Jessica y Koslowski, Alison (2019). «Making Use of Work-Family Balance Entitlements: How to Support Fathers with Combining Employment and Caregiving». Community, Work & Family, 22(1): 111-128. doi:10.1080/13668803.2018.1470966

Pailhé, Ariane; Robette, Nicolas y Solaz, Anne (2013). «Work and Family over the Life Course. A Typology of French Long-Lasting Couples using Optimal Matching». Longitudinal and Life Course Studies, 4(3): 196-217. doi:10.14301/llcs.v4i3.250

Quinto, Alicia de; Hospido, Laura y Sanz, Carlos (2020). «The Child Penalty in Spain». Banco de España, Occasional Paper.

Raab, Marcel y Struffolino, Emanuela (2022). Sequence analysis. Quantitative Applications in the Social Sciences. New York: SAGE.

Reher, Davis y Requena, Miguel (2019). «Childlessness in Twentieth-Century Spain: A Cohort Analysis for Women Born 1920-1969». European Journal Population, 35: 133-160. doi:10.1007/s10680-018-9471-7

Rey, Alberto del; Grande, Rafael y García-Gómez, Jesús (2022). «Transiciones a la maternidad a través de las generaciones. Factores causales del nacimiento del primer hijo en España». Revista Española de Sociología, 31(2), a108. doi: 10.22325/fes/res.2022.108

Sánchez-Domínguez, María y Guirola, Luis (2021). «The Double Penalty: How Female Migrants Manage Family Responsibilities in the Spanish Dual Labour Market». Journal of Family Research, 33(2): 509-540. doi:10.20377/jfr-497

Sánchez‐Mira, Núria (2020). «Work-Family Arrangements and the Crisis in Spain: Balkanized Gender Contracts?». Gender, Work & Organization, 27(6): 944-970. doi: 10.1111/gwao.12417

Sánchez-Mira, Núria y O’Reilly, Jaqueline (2019). «Household Employment and the Crisis in Europe». Work, Employment and Society, 33(3): 422-443. doi:10.1177/0950017018809324

ANEXO

Tabla 1. Datos descriptivos de los clústeres según las variables independientes (%)

|

Variables independientes

|

Vinculación segura

|

Vinculación incierta

|

Vinculación intermitente

|

Desvinculación

|

N Total

|

|

Edad a la 1.ª criatura

|

|

Menos de 25 años

|

9,8

|

22,5

|

20,7

|

30,3

|

640

|

|

De 25 a 34 años

|

64,0

|

55,8

|

61,5

|

60,8

|

2.230

|

|

35 años o más

|

26,2

|

21,7

|

17,7

|

8,9

|

779

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

3.649

|

|

Nivel educativo de ella

|

|

Secundaria inferior o menos

|

15,2

|

30,2

|

35,1

|

52,5

|

953

|

|

Secundaria Superior o FP

|

38,1

|

37,0

|

43,4

|

37,2

|

1.379

|

|

Universitaria

|

46,7

|

32,8

|

21,5

|

10,3

|

1.212

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

3.544

|

|

Nivel educativo de la pareja

|

|

Secundaria inferior o menos

|

24,2

|

32,8

|

35,9

|

49,5

|

1.113

|

|

Secundaria Superior o FP

|

34,7

|

33,0

|

33,4

|

28,1

|

1.180

|

|

Universitaria

|

31,0

|

21,3

|

14,6

|

14,5

|

834

|

|

Monomarental

|

10,2

|

12,9

|

16,1

|

7,9

|

417

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

3.544

|

|

Tipo de país de nacimiento

|

|

Nativas e inmigrantes nacidas

>= PIB España

|

94,5

|

89,4

|

88,0

|

87,2

|

3.232

|

|

Inmigrantes nacidas en países

< PIB España

|

5,5

|

10,6

|

12,0

|

12,8

|

312

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

3.544

|

|

Número de criaturas

|

|

Un hijo/a

|

32,7

|

32,1

|

31,1

|

23,4

|

1.105

|

|

Dos hijos/as

|

57,3

|

53,7

|

56,2

|

53,0

|

1.979

|

|

Tres o más hijos/as

|

10,0

|

14,1

|

12,7

|

23,6

|

460

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

3.544

|

|

Uso del permiso de maternidad con la 1.ª criatura

|

|

|

|

|

|

|

Trabajaba y se lo ha tomado

|

80,5

|

47,4

|

42,6

|

15,8

|

2.057

|

|

Trabajaba y no se lo ha tomado

|

5,9

|

12,9

|

13,7

|

11,1

|

341

|

|

No lo ha tomado porque no trabajaba

|

13,6

|

39,7

|

43,7

|

73,2

|

1.146

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

3.544

|

|

Uso de otros permisos estatutarios con la 1.ª criatura

|

|

|

|

|

|

|

Usó excedencia o reducción de jornada

|

25,2

|

8,5

|

7,8

|

*

|

545

|

|

No usó excedencia o reducción de jornada

|

74,8

|

91,5

|

92,2

|

97,5

|

2.999

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

97,5

|

3.544

|

|

Año de nacimiento de la 1.ª criatura

|

|

Antes de 1995

|

7,0

|

14,8

|

15,4

|

21,4

|

428

|

|

1995-2006

|

52,6

|

51,6

|

61,5

|

63,3

|

1.969

|

|

2007 o más tarde

|

40,5

|

33,5

|

23,1

|

15,3

|

1.147

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

3.544

|

|

Ocupación de ella en 2018

|

|

Directoras, profesionales

|

25,6

|

19,6

|

9,7

|

-

|

637

|

|

Técnicas, profesional de apoyo

|

10,6

|

6,3

|

6,2

|

-

|

267

|

|

Administrativas, manual cualificado

|

29,1

|

15,0

|

15,4

|

-

|

704

|

|

Servicios a personas

|

14,7

|

14,4

|

19,9

|

-

|

500

|

|

Elementales

|

7,0

|

12,9

|

16,1

|

-

|

333

|

|

Desempleada o inactiva

|

13,1

|

31,7

|

32,6

|

-

|

697

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

-

|

3.138

|

|

Ocupación de la pareja en 2018

|

|

Directores, profesionales

|

22,6

|

16,1

|

12,3

|

13,5

|

583

|

|

Técnicos, profesional de apoyo

|

10,4

|

7,8

|

6,5

|

4,4

|

278

|

|

Administrativos, manual cualificado

|

29,6

|

25,0

|

27,6

|

29,1

|

880

|

|

Servicios a personas

|

11,2

|

10,9

|

11,9

|

9,6

|

355

|

|

Elementales

|

10,4

|

16,1

|

14,6

|

20,2

|

400

|

|

Desempleado o inactivo

|

5,5

|

11,3

|

11,0

|

15,3

|

257

|

|

Monomarental

|

10,2

|

12,9

|

16,1

|

7,9

|

385

|

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

3.138

|

|

N de los clústeres

|

1675

|

750

|

804

|

420

|

3.649

|

|

% de los clústeres

|

45,9

|

20,6

|

22

|

11,5

|

100

|

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018.