Desempleo de larga duración en Andalucía: análisis geosociológico de patrones espaciotemporales

Long-term Unemployment in Andalusia:

A Geo-sociological Analysis of Spatio-temporal Patterns

Antonio Jesús Acevedo-Blanco, Violante Martínez-Quintana

y Miryam C. González-Rabanal

|

Palabras clave Andalucía

|

Resumen Esta investigación analiza la dependencia espaciotemporal del desempleo de larga duración (DLD) a nivel municipal en Andalucía y su significación geosociológica, utilizando datos abiertos de 2015 a 2023. Se lleva a cabo un análisis espacial bivariante para evaluar la dependencia global, seguido de una aproximación a la autocorrelación local mediante el análisis de clúster LISA (Local Indicators of Spatial Association) y un mapa de colocalización de las agrupaciones en la serie temporal. Los resultados revelan un descenso en la autocorrelación espacial y una reducción significativa de la polarización territorial del DLD, lo que sugiere posibles mejoras en el empleo. Las implicaciones prácticas destacan la importancia de incluir las ciencias de datos espaciales y los datos abiertos en políticas de empleo territorialmente focalizadas, para evaluar adecuadamente las implicaciones socioeconómicas y laborales. |

|

Key words Andalusia

|

Abstract This research used open data from 2015 to 2023 to analyse the spatio-temporal dependence of long-term unemployment (LTU) at the municipal level in Andalusia, Spain, and its geo-sociological significance. A bivariate spatial analysis was conducted to assess global dependence, followed by an approach to assess local autocorrelation using a LISA (Local Indicators of Spatial Association) cluster analysis and a colocation map of the clusters over the time series. The results revealed a decrease in spatial autocorrelation and a significant reduction in the territorial polarisation of LTU, suggesting possible improvements in employment. The practical implications highlighted the importance of including spatial data science and open data in territorially-focused employment policies to adequately assess the ensuing socio-economic and employment implications. |

Cómo citar

Acevedo-Blanco, Antonio Jesús; Martínez-Quintana, Violante; González-Rabanal, Miryam C. (2025). «Desempleo de larga duración en Andalucía: análisis geosociológico de patrones espaciotemporales». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 192: 5-26. (doi: 10.5477/cis/reis.192.5-26)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Antonio Jesús Acevedo-Blanco: Universidad Nacional de Educación a Distancia | aacevedo13@alumno.uned.es

Violante Martínez-Quintana: Universidad Nacional de Educación a Distancia | vmartin@poli.uned.es

Miryam C. González-Rabanal: Universidad Nacional de Educación a Distancia | mcgonzalez@cee.uned.es

Introducción1

El desempleo, y en particular el desempleo de larga duración (DLD), representa un problema social de gran relevancia con un impacto significativo en diversas regiones de la Unión Europea (UE), adquiriendo características de emergencia social en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este artículo analiza el DLD en Andalucía entre 2015 y 2023 desde un enfoque espaciotemporal, utilizando datos oficiales abiertos (open data) y desagregados a nivel municipal.

Para abordar esta investigación, es esencial comenzar por definir qué se entiende por desempleo y cómo se construye la categoría social de «parado» (Plugiese, 2000). Este ejercicio de definición conceptual implica, en primer lugar, identificar la condición individual de desempleado, la cual se inicia con la inscripción voluntaria de las personas en las oficinas de empleo como demandantes de una ocupación, es decir, con la búsqueda activa de trabajo. La inscripción permite la posterior recopilación de datos estadísticos que, de acuerdo con los criterios europeos de medición del paro, clasifica a una persona como desempleada de larga duración cuando ha estado inscrita como demandante de empleo por más de un año.

La complejidad del DLD y su naturaleza interseccional (Aldrich et al., 2020) demandan un enfoque multidisciplinar para su análisis, puesto que las dimensiones analíticas del desempleo prolongado están vinculadas no solo a aspectos personales, como la salud mental, la dinámica familiar, la edad, la condición socioeconómica y las competencias laborales adquiridas, sino también a elementos de la estructura social, como el contexto económico y el mercado de trabajo local en el que el desempleado se desenvuelve (Fernández-Marín, Riquelme-Perea y López-Martínez, 2020). Por tanto, para la investigación social del DLD se hace especialmente necesario abordar el fenómeno dentro de un contexto espacial y socioeconómico definido, donde los mercados laborales locales desempeñan un papel regulador en las dinámicas del empleo (Prieto Rodríguez, 2024; Manzanares-Gutiérrez y Riquelme-Perea, 2017).

Sin embargo, esta perspectiva «contextualista» de los hechos sociales y económicos no siempre ha sido considerada en la investigación social. Urry (2001) destaca que la omisión de la dimensión espacial en los marcos teóricos ha afectado negativamente nuestra capacidad para comprender las sociedades y sus interacciones de manera integral y ha llevado a una percepción «aespacial» de las sociedades, tratándolas como entes autónomos con estructuras internas fijas, sin apreciar la relevancia de las variaciones espaciales internas y entre distintas sociedades, Estados o demarcaciones administrativas. En este sentido, Díaz Parra y Roca (2021) sostienen la necesidad de incluir el espacio en los modelos explicativos de las ciencias sociales, pues su falta de consideración en las teorías sociológicas limita la comprensión de cómo el entorno físico moldea las interacciones sociales y cómo se articulan las relaciones de poder mediante la organización espacial de la sociedad (Soja, 2022).

Apuntan Kesteloot, Loopmans y Decker (2009) que, en contraste, la Escuela de Chicago ha sido fundamental en la consolidación del paradigma «contextualista», subrayando la relevancia del contexto físico y geográfico en el análisis sociológico. Por su parte, Abbott (1997) resalta que los fenómenos sociales están intrínsecamente ligados a sus contextos espaciales y temporales. En esta línea, Porter (2011) sugiere la necesidad de desarrollar un marco teórico que fomente la «imaginación geo-sociológica», basado en los avances tecnológicos y en el procesamiento de grandes volúmenes de datos georreferenciados (Gutiérrez-Puebla y García-Palomares, 2016; Lee y Kang, 2015). Esta orientación facilitaría una comprensión más profunda de las relaciones espaciales dentro de la sociología. En esta línea metodológica, el enfoque de integrar la dimensión espacial en la comprensión de los fenómenos sociales y económicos se respalda en el actual paradigma de las ciencias sociales espacialmente integradas (Garrocho, 2016), que propone fusionar disciplinas como la sociología, la geografía, las ciencias de datos y la economía, ofreciendo una visión geográficamente integrada de los fenómenos sociales (Rodrigues-Silveira, 2013).

Siguiendo este encuadre teórico, la presente investigación se centra en examinar el DLD en Andalucía a nivel municipal, utilizando fuentes estadísticas oficiales con datos abiertos y utilizando un enfoque espaciotemporal que supera la desagregación geográfica tradicional de la Encuesta de Población Activa (EPA). Empleando el Análisis Espacial de Datos (ESDA) (Anselin, 1996), se investiga la dependencia espacial del fenómeno tanto a nivel local como global, evaluando la correlación del DLD en el espacio y el tiempo.

Los objetivos principales de esta investigación están articulados en torno a las siguientes hipótesis:

- Hipótesis 1 (H1): Explorar la correlación espacial entre las tasas de desempleo de períodos previos (t−1) y los actuales (t) utilizando el Índice de Moran bivariado. Este procedimiento examina cómo las tasas de DLD en ubicaciones cercanas en el pasado influyen en la tasa de desempleo actual en una localización determinada.

- Hipótesis 2 (H2): Evaluar la autocorrelación espacial del desempleo de larga duración (DLD) durante el período 2015-2023 utilizando el índice I de Moran local. Para este objetivo, se analizará la dependencia espacial local del DLD mediante el método de colocalización de clústeres LISA (Local Indicators of Spatial Association) identificando con el procedimiento las tendencias temporales de aumento o disminución en las agrupaciones de municipios con valores similares del indicador, es decir, clústeres geográficos de desempleo prolongado.

El artículo se estructura en varias secciones. La primera sección ofrece una revisión de la literatura, presentando la investigación social actual sobre el paro de larga duración y la dependencia espacial del desempleo en contextos municipales o de mercados locales de trabajo. La segunda sección, metodológica, detalla el cálculo del indicador, las fuentes de datos abiertos utilizadas y las bases operacionales de los algoritmos de autocorrelación espacial de Moran. En la tercera sección, de resultados y discusión, se identifican los clústeres de mayor o menor incidencia de desempleo prolongado y se observa una tendencia hacia la suavización de la polarización en el DLD. Finalmente, las conclusiones evidencian la dependencia espaciotemporal del DLD y sus implicaciones prácticas. Se destaca la necesidad de adaptar las políticas de empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía para abordar las particularidades de cada zona y evitar enfoques uniformes que no consideren las diferencias territoriales. En este sentido, se propone la incorporación de la ciencia de datos espaciales en el modelado estadístico (Sánchez López, 2023) como apoyo en la planificación pública de los planes de empleo.

Revisión teórica y antecedentes de investigación empírica relacionada

La importancia del trabajo en la sociedad capitalista y el impacto de la pérdida de empleo trascienden las repercusiones psicosociales individuales (Bonna, 2021). Las crisis sistémicas de empleo han incrementado la duración promedia del desempleo, exacerbando los impactos individuales y sociales del mismo, especialmente del DLD (Laliberte Rudman y Aldrich, 2016). Esta situación plantea consecuencias significativas para los individuos, los Estados y las regiones, incluyendo la marginación social y la estigmatización territorial basadas en percepciones negativas de dependencia. La inseguridad financiera resultante obstaculiza el crecimiento económico (Theurl y Tamesberger, 2021) y el aislamiento social se profundiza, afectando negativamente tanto a la capacidad de encontrar empleo como al bienestar general (Lindsay, 2010).

La investigación internacional sobre las causas del DLD identifica varios factores determinantes, entre los cuales destacan el género, la edad, el nivel educativo, la experiencia laboral previa y las responsabilidades familiares. Además, se observa una alta vulnerabilidad al desempleo en regiones específicas, especialmente entre mujeres y personas que trabajan en el sector informal. Esta vulnerabilidad es mayor entre aquellas con educación básica y empleadas en microempresas del sector de servicios (Ortiz Lazcano y Rodríguez Esparza, 2022). Esto implica que las mujeres y las minorías tienen más probabilidades de estar subempleadas o fuera de la fuerza laboral en comparación con los hombres (Grzenda, 2019; Jaba et al., 2010).

Por otra parte, si se enfoca el análisis a nivel macroeconómico, las consecuencias del DLD son igualmente negativas, ya que reduce la productividad (Ladňáková y Špániková, 2020), aumenta los costes de bienestar social y puede frenar el crecimiento económico al no aprovechar las oportunidades tecnológicas y de globalización debido a la inadecuación de habilidades y a la rigidez en los mercados laborales. Estos efectos también inciden en las economías locales, donde factores como la presencia o ausencia de industrias clave, la orientación económica hacia el turismo intensivo y los déficits de inversión en infraestructura y transporte pueden influir significativamente en las tasas locales de DLD (Livanos, 2007).

Estudios como el de Martínez-Quintana (2004) revelan que la situación de los desempleados adultos de larga duración requiere un análisis profundo de las tendencias en desigualdad y exclusión social. Cuando dicha autora profundiza en las situaciones a las que se enfrentan las personas desempleadas de larga duración en relación con la exclusión social y la pobreza (Martínez-Quintana, 2011), que han afectado de manera concreta a las mujeres, a las cualificaciones en declive y a las personas con discapacidad que lograban acceso al mercado de trabajo, llega a la conclusión de que las barreras derivadas de la exigencia de habilidades, la falta de demanda laboral y los desajustes en el mercado de trabajo son obstáculos adicionales a los que se enfrentan los desempleados a largo plazo. Estos problemas recalcan la necesidad de un enfoque integral y coordinado para abordar efectivamente el desempleo prolongado y sus consecuencias (Bejaković y Mrnjavac, 2018).

DLD y heterogeneidad no observada. Dependencia espacial del desempleo

La importancia de investigar las razones detrás de la permanencia en el desempleo durante períodos prolongados, abordando tanto la «dependencia de estado genuina» como la «heterogeneidad no observada», es puesta de manifiesto por autores como Cutuli y Grotti (2020). Para ellos, la dependencia de estado genuina se refiere a la propensión de ciertas personas a permanecer desempleadas por largos períodos debido a factores estructurales del mercado laboral, como la escasez de oportunidades laborales, las barreras de acceso al empleo o la discriminación, al tiempo que la heterogeneidad no observada hace referencia a las diferencias entre individuos desempleados no reflejadas en las variables disponibles en un conjunto de datos, pero que pueden tener un impacto significativo en los resultados. Estas diferencias pueden incluir atributos individuales, como habilidades innatas, motivación, preferencias personales o redes sociales, así como otros atributos contextuales, geográficos, locales o residenciales que normalmente no se cuantifican.

En particular, la relación de heterogeneidad no observada entre el DLD y el contexto geográfico a nivel municipal no ha sido explorada en la literatura y la investigación empírica a causa de la falta de indicadores adecuados para llevar a cabo este nivel de análisis. No obstante, la dependencia espacial del desempleo sí ha sido estudiada ampliamente. En este contexto, esta investigación adopta un enfoque inductivo basado en aportes teóricos relevantes sobre el desempleo y su dependencia espacial, debido a la inexistencia de indicadores a nivel local. Esto permite proyectar la investigación hacia el DLD y su relación con factores espaciales a nivel municipal.

Es imprescindible considerar que, aunque el desempleo varía significativamente según la ubicación, habitualmente se analiza desde una perspectiva estatal. Sin embargo, existe una razón de peso para considerar el desempleo desde una perspectiva regional: las disparidades de desempleo entre regiones dentro de los países son casi tan grandes como las disparidades de desempleo entre los propios países (Elhorst, 2003). Las tasas de desempleo regional están fuertemente correlacionadas espaciotemporalmente, pudiendo presentarse de manera paralela o divergente respecto a la tasa de desempleo estatal. Ignorar la dinámica serial, la dependencia espacial y los factores comunes puede conducir a inferencias sesgadas sobre el desempleo (Halleck Vega y Elhorst, 2016).

Con este planteamiento, Al-Ayouty y Hassaballa (2020) examinaron el desempleo regional en Egipto mediante un análisis de datos espaciales de panel. Sus hallazgos revelaron que el nivel de desempleo en una región está influenciado por una serie de factores (heterogeneidad no observada), como las condiciones climáticas, la calidad de vida, los costes de alquiler y las oportunidades educativas. Los resultados sugieren que cada región puede tener una tasa de desempleo idiosincrática, determinada por su conjunto único de condiciones endógenas.

Por su parte, Dănăcică y Mazilescu (2014), para el caso de los países de Rumanía y Hungría, resaltan la influencia significativa de la ubicación geográfica en la duración del desempleo, señalando que la disparidad económica entre regiones y la disponibilidad de oportunidades de trabajo afectan las perspectivas de empleo y la permanencia en el desempleo a largo plazo.

Los estudios sobre la dependencia espacial del desempleo han demostrado que la metodología del ESDA puede ser tan efectiva como el análisis de series temporales, especialmente cuando se aplica al estudio del desempleo con el objetivo de desarrollar modelos estadísticos adaptados a las particularidades de cada contexto regional. En el ámbito sociolaboral europeo, la metodología ESDA ha sido aplicada con éxito en varios países. En Italia, Cracolici, Cuffaro y Nijkamp (2007, 2009) han utilizado esta técnica para explorar las dinámicas espaciales del desempleo. En Grecia, Prodromídis (2012) ha enfocado su análisis en la empleabilidad a nivel municipal, diferenciando entre factores espaciales y no espaciales que afectan la empleabilidad de hombres y mujeres. En Polonia, Lewandowska-Gwarda (2018a, 2018b) ha investigado el desempleo femenino desde una perspectiva espacial, subrayando cómo los factores económicos, sociales y demográficos influyen en este fenómeno.

En la misma línea, la investigación de Patacchini y Zenou (2007), en el Reino Unido, explora la correlación espacial entre las tasas de desempleo locales, subrayando el impacto de los patrones de desplazamiento y la movilidad laboral. Además, estudios sobre los patrones espaciales del desempleo en Europa Central y Chequia (Netrdová y Blažek, 2019; Netrdová y Nosek, 2016) destacan la importancia de comprender estos patrones para la formulación de políticas eficaces, empleando herramientas similares a las de esta investigación, como el índice bivariado de Moran y el análisis de clúster LISA. Estos estudios han identificado una tendencia hacia la convergencia de las tasas de desempleo a nivel municipal en Chequia desde el inicio de la crisis económica, observando lo que denominan una «convergencia en la miseria».

El contexto específico del mercado laboral español presenta una complejidad notable, evidenciando la necesidad de políticas de empleo que se adapten a las particularidades de cada mercado local. Por ejemplo, Güell y Lafuente (2022) destacan que las fricciones en el mercado laboral en España son un factor clave para entender la variabilidad en la duración del desempleo. Estos autores subrayan que la probabilidad de encontrar empleo varía con el tiempo, afectando de forma particular a mujeres y a graduados universitarios.

Por otro lado, al analizar las diferencias en el comportamiento del desempleo en las distintas provincias españolas, López-Bazo y Motellón (2017) lo relacionan con las características de los trabajadores y factores geográficos, alineándose sus resultados con los hallazgos de Bentolila, García-Pérez y Jansen (2017), quienes destacan un impacto significativo de factores demográficos y sociales, como la edad y el nivel educativo, en el desempleo a nivel provincial.

A nivel municipal, se encuentran estudios significativos en diversas comunidades autónomas de España. En primer lugar, destaca el trabajo de Cidoncha, Cárdenas y Nieto (2023) sobre los municipios cántabros, que no solo identifica las áreas de mayor vulnerabilidad, sino que también proporciona información relevante sobre cómo los factores demográficos y socioeconómicos influyen en el desempleo en esta comunidad sutónoma. En la Comunidad de Madrid, el estudio de Rodríguez Moya y Pozo Rivera (2019) profundiza en el análisis desagregado del desempleo, examinando el impacto de variables sociodemográficas en su distribución espacial. Por su parte, Martínez-Tola y De la Cal (2017) abordan el desempleo en los municipios del País Vasco durante la crisis económica de 2007 a 2014 desde una perspectiva territorial y de género, destacando cómo la crisis afectó de manera distinta a hombres y mujeres. Este enfoque subraya la importancia de incorporar la variable de género en el análisis del desempleo para lograr una comprensión integral de sus efectos y dimensiones.

La investigación sobre el factor de género y su conexión con el empleo y el desempleo en Andalucía ha producido aportes significativos que resaltan la complejidad y heterogeneidad sociolaboral de esta comunidad autónoma. Apunta el Observatorio Argos (2024) que el 45,18 % de las mujeres desempleadas registradas en Andalucía ha estado buscando empleo durante más de doce meses en 2023, mientras que aproximadamente el 38,99 % lleva menos de seis meses en esta situación. Al analizar la duración de la demanda en relación con la edad de las demandantes, se observa que el tiempo de inscripción como demandante aumenta con la edad. Solo el 14,75 % de las mujeres menores de veinticinco años ha estado buscando empleo durante más de un año, proporción que se duplica al 32,07 % en mujeres de veinticinco a cuarenta y cuatro años y se cuadruplica al 58,11 % en mujeres de cuarenta y cinco años o más. Además, al comparar por género, se evidencia que las mujeres tienden a permanecer más tiempo inscritas como demandantes de empleo que los hombres. Mientras que el 38,23 % de los hombres desempleados lleva más de un año buscando empleo, esta cifra es siete puntos porcentuales menor que la de las mujeres (45,18 %).

En el contexto de las investigaciones territoriales de género Checa-Olivas (2021) y Chica-Olmo, Checa-Olivas y López-Castellano (2021) exploran las características distintivas de la brecha de género en el empleo en Andalucía mediante un enfoque espaciotemporal y revelan que tanto factores observables como no observables contribuyen a los patrones espaciales de esa brecha. Además, sugieren que las políticas de empleo implementadas en una región pueden tener efectos significativos en las regiones vecinas a través de mecanismos de imitación, competencia y aprendizaje.

En este sentido, siguiendo con el análisis espacial a nivel municipal, autores como Sánchez, Sánchez y Ruiz-Muñoz (2018) se centran en analizar las diferencias entre municipios de diversos tamaños en Andalucía. Sus conclusiones indican que los municipios más grandes y urbanizados actúan como el «motor laboral» del mercado de trabajo local, mostrando una mayor resiliencia en tiempos de crisis financiera en comparación con los municipios más pequeños, los cuales sufren un impacto más severo del desempleo.

Utilizando una metodología similar, pero recurriendo a matrices de distancias avanzadas, López-Hernández (2013) ha logrado identificar patrones de dependencia espacial en las tasas de desempleo en Andalucía, capturando tanto la dependencia espacial global como la local. Siguiendo una línea metodológica análoga, pero con datos actualizados de la totalidad de los municipios andaluces, las investigaciones de Acevedo-Blanco, Martínez-Quintana y González-Rabanal (2023) y Acevedo-Blanco y Martínez-Quintana (2021) han ofrecido una perspectiva integral sobre cómo el contexto geográfico afecta tanto a la distribución como a la intensidad del desempleo y a la brecha de género. Estos trabajos subrayan la necesidad de un enfoque más granular que vaya más allá de las estadísticas estatales, centrando la atención en las dinámicas espaciales específicas de Andalucía. Además, en estos trabajos se han identificado áreas con alta concentración de desempleo, especialmente en provincias como Cádiz, Córdoba y Huelva, así como municipios concretos en Sevilla y Jaén. Asimismo, destacan los clústeres con alta incidencia de brechas de género en el desempleo, predominantemente en zonas rurales.

En síntesis, dado que los patrones de desempleo pueden variar significativamente entre distintos territorios (no solo entre países, sino también entre comunidades autónomas, regiones o municipios), resulta fundamental realizar un estudio desagregado a nivel territorial. Esto permite llevar a cabo un diagnóstico más preciso de sus causas y diseñar políticas mejor adaptadas para combatirlo. Por esta razón, análisis como el presentado en esta investigación sobre el DLD no solo resultan novedosos ante la escasez de estudios previos, sino también valiosos por la información detallada que pueden aportar.

Metodología

La presente investigación se enmarca metodológicamente en el uso del enfoque ESDA, que combina estadísticas de dependencia espacial con análisis de dependencia espaciotemporal. Su principal fortaleza radica en su capacidad de analizar grandes bases de datos geográficos cuya distribución espacial no tiene por qué ser conocida a priori. En este sentido, esta metodología sugiere diseños de investigación inductivos en los que las variables de análisis tienen un carácter descriptivo (estadístico) más que confirmatorio (econométrico) (Chasco y Fernández-Avilés, 2009).

El uso de esta metodología ha venido favorecido por el creciente acceso a datos abiertos con desagregación local, tanto a nivel estatal como internacional, que ha potenciado significativamente la investigación de las interacciones espaciales del desempleo. Este interés ha sido particularmente notorio entre los especialistas en ciencias de datos espaciales y los encargados de formular políticas de gobierno abierto (Open Government) basadas en evidencias. De ahí que los diferentes analistas promuevan el desarrollo de la investigación empírica para resaltar las características distintivas que permiten entender las dinámicas de los mercados laborales regionales (Kondo, 2015).

Por otro lado, también se han tenido en cuenta las aportaciones de Goodchild y Li (2021) que proponen el concepto de «replicabilidad débil» para reflejar que, en las ciencias geoespaciales, la capacidad de replicar estudios no es absoluta debido a la heterogeneidad espacial de los fenómenos observados. Esta idea subraya la importancia de investigaciones localizadas, especialmente para comprender el desempleo desde una perspectiva que considere tanto las particularidades geográficas de cada zonificación y su significación sociológica como el efecto de imitación en zonas vecinas (spillover effect).

Cabe destacar que, en España, el análisis de las estadísticas de desempleo se ha desglosado tradicionalmente a nivel provincial a través de la EPA. Sin embargo, gracias a los avances en la gestión de grandes volúmenes de datos, los institutos estadísticos, incluido el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), han comenzado a ofrecer datos abiertos de desempleo basados en registros administrativos. Esta metodología ha permitido obtener tasas de desempleo desglosadas a nivel municipal, aunque hasta ahora las tasas municipales de DLD no se incluían entre los indicadores proporcionados por estas instituciones.

Por otra parte, el desarrollo de la metodología ESDA precisa de una serie de procesos que se concretan en las etapas en las que hemos llevado a cabo nuestra investigación y que se detallan en los apartados siguientes:

Cálculo de la tasa municipal DLD

Actualmente, el IECA está desarrollando el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. Este sistema tiene como objetivo principal establecer un marco de indicadores estadísticos alineados con los estándares definidos por las Naciones Unidas y Eurostat, facilitando el seguimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel territorial (IECA, 2024b).

En colaboración con la Dirección General de las Regiones, Eurostat y el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre [JRC]) de la Comisión Europea, el IECA ha desarrollado un indicador de DLD a nivel municipal. Este indicador se basa en el análisis de registros administrativos de desempleo proporcionados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), accesibles a través del observatorio de empleo ARGOS, perteneciente a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Además, se utilizan registros propios del IECA, derivados del registro de afiliaciones a la Seguridad Social (IECA, 2024a).

Este indicador aborda la tasa municipal de DLD y está disponible con libre acceso tanto para investigadores como para el público en general. Se calcula a partir de la proporción entre los buscadores de empleo inactivos por más de un año y la suma de estos con los activos registrados en la misma localidad. La tasa municipal de DLD se define como el número de demandantes de empleo no ocupados (DENOS) durante más de un año por cada cien personas activas. Para evitar la doble contabilización de los trabajadores eventuales agrícolas subsidiados (TEAS) que han buscado empleo durante más de un año (Acevedo-Blanco y Martínez-Quintana, 2022), el cálculo se ajusta restando este grupo del total. El indicador se actualiza anualmente, basándose en el promedio anual de inactivos, activos registrados y TEAS en búsqueda de empleo al cierre de cada trimestre.

Dependencia espacial local y global del DLD en Andalucía

El estadístico I de Moran es una de las herramientas más utilizadas en la evaluación exploratoria de la autocorrelación espacial de datos socioeconómicos georreferenciados (Moran, 1950). Este estadístico mide la correlación entre una variable espacialmente intensiva y su promedio ponderado en las localizaciones vecinas. Funciona de manera similar a un coeficiente de correlación de Pearson: una autocorrelación espacial positiva indica que los valores de la variable en una ubicación serán similares a los valores en sus vecinos, mientras que una autocorrelación espacial negativa indica valores desiguales en las ubicaciones vecinas.

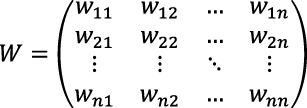

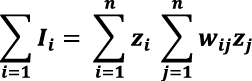

El procedimiento comienza introduciendo una matriz de contigüidad para identificar la vecindad entre los objetos espaciales. La conectividad que define la vecindad se incorpora en la matriz «W», que representa a los objetos espaciales en cada fila i. A su vez, la matriz contiene elementos correspondientes a las mismas ubicaciones representadas igualmente en las columnas j. La estructura de Wij identifica las ubicaciones vecinas a una dada, de forma que los valores 1 representan «vecinos» y los valores 0 implican «no vecindad».

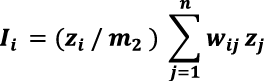

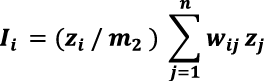

La forma del Índice de Moran para cada ubicación i es la siguiente:

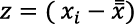

Donde m representa la varianza; z desviaciones de la media  . El sumatorio de todos los valores locales de la I de Moran conforma el índice I de Moran global.

. El sumatorio de todos los valores locales de la I de Moran conforma el índice I de Moran global.

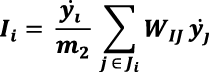

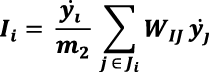

La dependencia espacial global que puede revelar el global I de Moran no detecta la significatividad de las ubicaciones locales. Para este fin, Anselin (1995) desarrolla el algoritmo I local de Moran al igual que su representación gráfica o mapa LISA. El algoritmo  calcula un estadístico por cada una de las ubicaciones espaciales para comprobar si en cada unidad i existe una asociación significativa de valores análogos (altos o bajos) de la siguiente forma:

calcula un estadístico por cada una de las ubicaciones espaciales para comprobar si en cada unidad i existe una asociación significativa de valores análogos (altos o bajos) de la siguiente forma:

Siendo  e

e  los valores de la variable

los valores de la variable  tomados en desviaciones de la media en las ubicaciones

tomados en desviaciones de la media en las ubicaciones  hace referencia a la matriz de pesos espaciales,

hace referencia a la matriz de pesos espaciales,  reseña un factor de proporcionalidad constante en todas las unidades espaciales y

reseña un factor de proporcionalidad constante en todas las unidades espaciales y  hace referencia al conjunto de unidades relacionadas con

hace referencia al conjunto de unidades relacionadas con  . El resultado evidencia que la media de los valores de

. El resultado evidencia que la media de los valores de  será igual a la media de

será igual a la media de  por el factor de proporcionalidad.

por el factor de proporcionalidad.

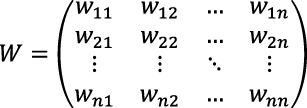

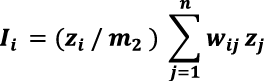

Bivariante I de Moran. Una perspectiva espaciotemporal

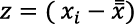

Un caso especial de autocorrelación espacial bivariada se produce cuando la variable se mide en dos momentos en el tiempo, digamos  . La estadística se refiere entonces al grado en que el valor observado en un lugar en un momento dado se correlaciona con su valor en lugares vecinos en un momento diferente.

. La estadística se refiere entonces al grado en que el valor observado en un lugar en un momento dado se correlaciona con su valor en lugares vecinos en un momento diferente.

La explicación intuitiva de este concepto consiste en asociar  a

a  , lo cual representa la conexión entre un valor presente

, lo cual representa la conexión entre un valor presente  y los valores de sus vecinos en un momento previo,

y los valores de sus vecinos en un momento previo,  . Aquí, definimos como «y» el retardo espacial de la tasa de desempleo, que refleja la tasa de desempleo en lugares cercanos en el tiempo anterior,

. Aquí, definimos como «y» el retardo espacial de la tasa de desempleo, que refleja la tasa de desempleo en lugares cercanos en el tiempo anterior,  . Mientras tanto, «x» se refiere a la tasa de desempleo actual, ajustada y estandarizada, en el momento t para la ubicación específica en análisis.

. Mientras tanto, «x» se refiere a la tasa de desempleo actual, ajustada y estandarizada, en el momento t para la ubicación específica en análisis.

Resultados y discusión

Bivariante I de Moran

Para evaluar sistemáticamente la variación del Índice de Moran a lo largo del tiempo, implementamos el cálculo del Índice de Moran bivariado, un método estadístico para estudiar la interdependencia espaciotemporal del desempleo, documentado en la literatura especializada (Grekousis, 2018; Netrdová y Nosek, 2020). Este método, aplicado a las variables de desempleo, asume cierta estabilidad en las interacciones espaciales a lo largo del tiempo. Sin embargo, si las dinámicas espaciales cambian, estas variaciones pueden detectarse a través de incongruencias en los patrones entre diferentes períodos.

En el contexto de la autocorrelación espacial, el análisis bivariado se caracteriza por aplicar el rezago espacial a una variable diferente, en este caso, un evento temporal anterior. Este tipo de correlación examina cómo las características de los vecinos en el pasado influyen en una ubicación central en un momento posterior. Aunque es técnicamente posible representar la inversión de esta especificación lineal en un gráfico de dispersión de Moran bivariante, hacerlo en series temporales no refleja la dinámica real involucrada, lo que puede llevar a conclusiones erróneas y resultados inválidos. Conceptualmente, el tiempo avanza y no retrocede; en un proceso dinámico, los valores pasados influyen en los presentes, y no al contrario (Anselin, 2024).

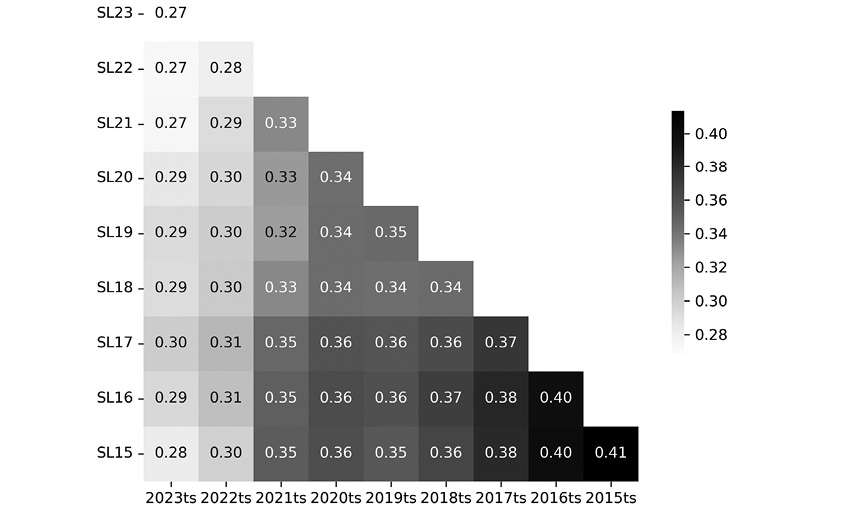

La figura 1 muestra los resultados del Índice de Moran bivariado, que explora la correlación espacial entre las tasas de desempleo de períodos previos (t−1) y actuales (t). Este análisis se centra en cómo las tasas de desempleo en ubicaciones cercanas en el pasado influyen en la tasa de desempleo actual en una localización dada. Por este motivo, en el mapa de correlación no se muestran los valores matriciales de la diagonal superior. En la diagonal principal se representan los valores del Índice de Moran univariado, mientras que los valores bivariados se muestran en la parte inferior del mapa de calor.

Por ejemplo, el primer valor de la fila correspondiente al año 2015 (0.28) se calculó utilizando el Índice de Moran bivariado para el desempleo en municipios, empleando datos de 2023 y considerando la estructura de retardo espacial de 2015. El último valor en esa fila (0.41) representa el índice calculado con datos de 2015 y la estructura espacial de ese mismo año. La comparación entre ambos valores, que también se refleja visualmente en la tonalidad de la leyenda, indica un cambio significativo, una tendencia que se puede observar al comparar los distintos años de la serie temporal.

Si observamos el Índice de Moran, representado en la diagonal principal, se revelan cambios significativos en los patrones espaciales del desempleo, destacándose una notable disminución en la dependencia espacial del desempleo prolongado en Andalucía, que pasa de un Índice de Moran de 0.41 en 2015 a 0.27 en 2023.

Los resultados del análisis bivariado sugieren que la reducción del desempleo de larga duración en la zona de estudio ha impactado considerablemente en la estructura de dependencia socioeconómica a nivel municipal. La disminución del grado de dependencia espacial a lo largo de los años indica un proceso de convergencia en las tasas de DLD entre las unidades geográficas, lo que conlleva una disminución de la polarización territorial del desempleo prolongado en Andalucía.

Mapas LISA 2015-2023

Una vez evaluada positivamente la autocorrelación espacial global del indicador DLD, el siguiente paso en el análisis se centra en la dependencia local, con el objetivo de identificar las ubicaciones que más influyen en la formación del índice de Moran. En otras palabras, se busca determinar qué municipios presentan tasas de DLD significativamente altas o bajas y están rodeados por vecinos con tasas similares del indicador. Es importante aclarar que las ubicaciones destacadas en los mapas de significancia y conglomerados no representan clústeres reales en sí mismos, sino que actúan como núcleos de estos conglomerados. Esto se debe a que la adscripción a un clúster específico se basa en la contribución de cada ubicación al indicador global de dependencia, la cual puede no ser uniforme.

Los municipios que forman agrupaciones de alta incidencia del indicador, conocidos en la terminología económica como puntos calientes (hot spots), se ubican en el cuadrante superior derecho (High-High; color rojo en la leyenda LISA) del hiperplano de los gráficos de correlación. De manera análoga, las ubicaciones con valores bajos (puntos fríos o cold spots) se representan en el cuadrante inferior izquierdo (Low-Low; color azul en el mapa LISA). Estos puntos indican áreas con bajas tasas de DLD rodeadas por vecinos con tasas igualmente bajas, contribuyendo significativamente al patrón general de baja incidencia del indicador. Ambas posiciones reflejan ubicaciones con valores extremos que más contribuyen a la construcción de la pendiente (b) del índice de Moran, evidenciando así áreas con una fuerte relación espacial con sus vecinos inmediatos.

Además de identificar estos puntos de alta y baja incidencia, es importante prestar atención a los clústeres atípicos espaciales. Estos se refieren a ubicaciones con una estadística de Moran local especialmente significativa, indicando que tienen vecinos con tasas de DLD muy diferentes. En la terminología del diagrama de dispersión de Moran, estas observaciones se encuentran en los cuadrantes fuera de la diagonal principal: ubicaciones High-Low (atípicos calientes, alta tasa de DLD rodeada por vecinos con baja tasa) o Low-High (atípicos fríos, baja tasa de DLD rodeada por vecinos con alta tasa). Estas ubicaciones se representan con colores rojo y azul que resultan atenuados, respectivamente, en el mapa LISA.

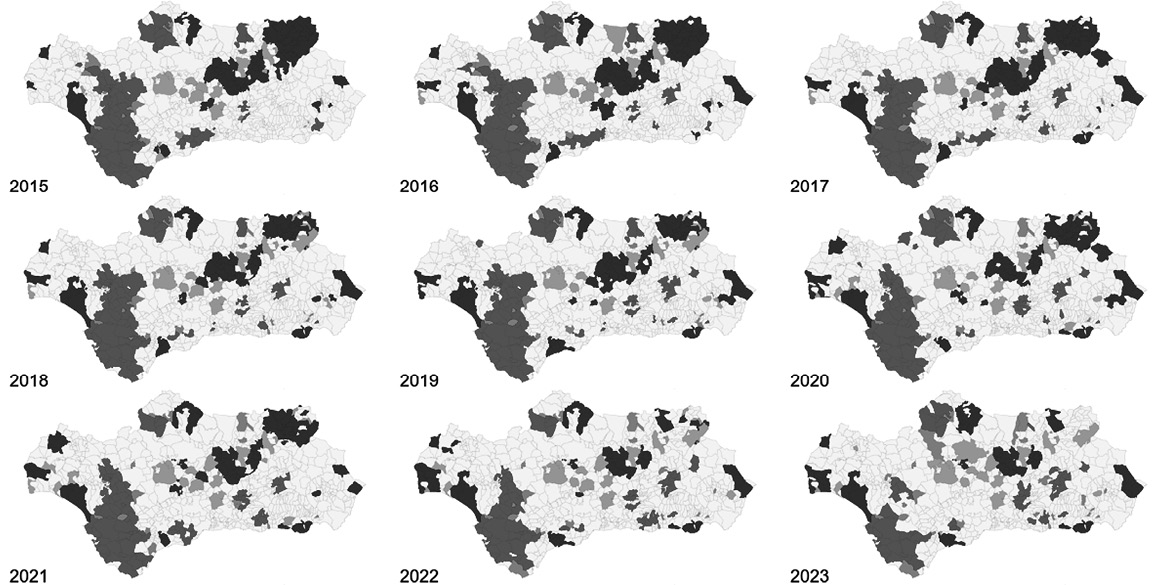

Los resultados de la figura 2 presentan la serie temporal de mapas que ilustran la distribución espacial del indicador DLD en los municipios de Andalucía durante los años 2015 a 2023. En estos mapas, se destacan los clústeres de alta y baja incidencia del indicador DLD, mostrando cómo estos patrones se han modificado a lo largo del tiempo. Geográficamente, los clústeres High-High se concentran principalmente en el suroeste y algunas áreas aisladas del noreste, mientras que los clústeres Low-Low tienen una distribución más dispersa, pero se hacen más visibles en el noreste y el centro. Esta distribución geográfica sugiere una polarización territorial donde ciertas zonificaciones de la geografía andaluza muestran consistentemente altos o bajos valores de DLD.

El gráfico de la figura 3 muestra la evolución del número de municipios clasificados en cada clúster LISA desde 2015 hasta 2023. La cantidad de municipios en la categoría High-High alcanza su punto máximo en 2016, seguida de una tendencia decreciente, especialmente notable a partir de 2021. Esto sugiere una disminución en las áreas con alta concentración de DLD. Por otro lado, los resultados para los clústeres Low-Low indican una dinámica similar, con una cantidad decreciente de municipios a lo largo del tiempo y una tendencia general a la baja. Este patrón de descenso delata una homogenización de las tasas de DLD a nivel local, con menos áreas geográficas polarizadas tanto por altas como por bajas concentraciones de DLD.

En cuanto a los clústeres atípicos, tanto los Low-High como los High-Low, aunque el número de municipios en estas categorías es menor, muestran una ligera tendencia creciente, especialmente a partir de 2021. Los resultados de los mapas LISA 2015-2023, alineados con la tendencia observada en el análisis de dependencia espacial global bivariado, evidencian la disminución de la polarización en la estructura local de dependencia del desempleo prolongado.

Colocalización

Una cuestión metodológica problemática en el análisis de autocorrelación espacial local se presenta en la selección del valor p adecuado para reflejar el máximo valor admitido para considerar el error de tipo 1 esperado. Los valores p obtenidos no son analíticos, ya que resultan de un proceso de permutación computacional y enfrentan el problema de comparaciones múltiples. Esto significa que utilizar un valor tradicional de 0.05 puede llevar a falsos positivos, rechazando la hipótesis nula cuando en realidad es cierta.

No existe una solución completamente satisfactoria para este problema y ninguna estrategia garantiza un valor p correcto de manera inequívoca. En la literatura sobre conglomerados, se proponen diversas alternativas, siendo la matriz de confusión una técnica común para detectar falsos positivos; sin embargo, esta no es aplicable a dinámicas espaciales. Para abordar esto, se han sugerido varios enfoques, como los límites de Bonferroni y la tasa de falsos descubrimientos. No obstante, la estrategia preferida generalmente es realizar un análisis de sensibilidad exhaustivo para identificar «ubicaciones interesantes» en lugar de «ubicaciones significativas», siguiendo la recomendación de Efron y Hastie (2016).

En el contexto de series temporales no demasiado extensas, como es el caso que nos ocupa, un enfoque de sensibilidad efectivo para delimitar «ubicaciones interesantes» que evidencien patrones de dependencia espaciotemporal de los indicadores socioeconómicos es el método de colocalización LISA. Este procedimiento consiste en construir un mapa donde coincidan las ubicaciones de los municipios adscritos a cada uno de los conglomerados en cada año de la serie temporal. El resultado de este método es una herramienta eficaz para identificar falsos positivos y determinar las ubicaciones que han estado presentes consistentemente en cada año de la serie, adscritas a su correspondiente clúster.

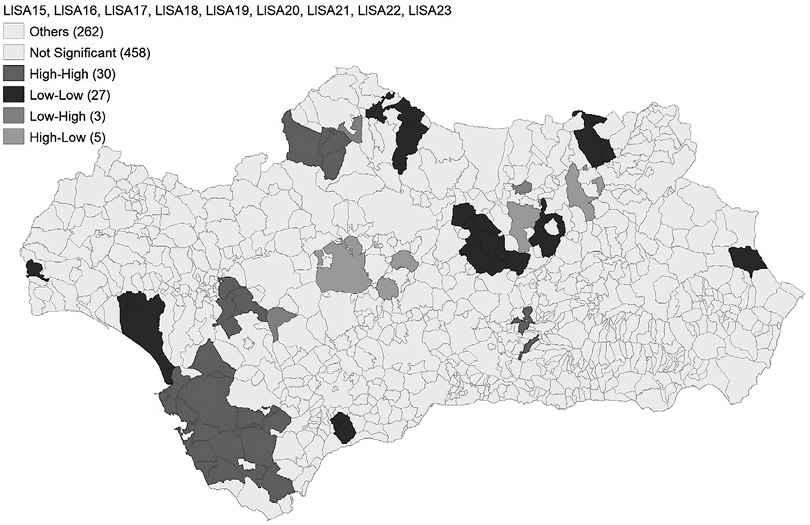

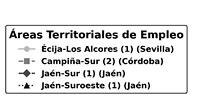

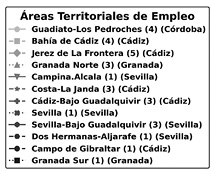

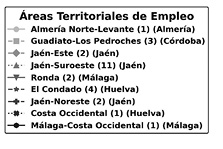

En la figura 4 se presentan los resultados del mapa de colocalización LISA para la serie temporal de DLD considerada en esta investigación (2015-2023). Este mapa ilustra la estructura de polarización territorial del indicador de DLD, destacando los principales clústeres de puntos calientes (High-High) en la provincia de Cádiz, incluyendo tanto la capital administrativa como Jerez de la Frontera, ambos, núcleos principales de población. Además, se observa un importante conglomerado de alta incidencia en las zonas periurbanas de Sevilla, que incluye la capital de Andalucía. También se identifica un clúster de menor tamaño en el Área Territorial de Empleo (ATE) de Granada Norte, aunque se localiza en municipios con menor densidad de población.

Los clústeres Low-Low (puntos fríos) se concentran principalmente en la parte norte y noroeste del mapa. Estas áreas incluyen varias zonas en las provincias de Córdoba y Jaén, especialmente en el ATE Jaén Suroeste, donde se observa un notable clúster de concentración de baja incidencia del DLD. También se detectan puntos fríos en la provincia de Huelva y en el extremo este de la provincia de Almería. En conjunto, estos clústeres parecen estar más dispersos en el mapa que sus contrapartes de puntos calientes.

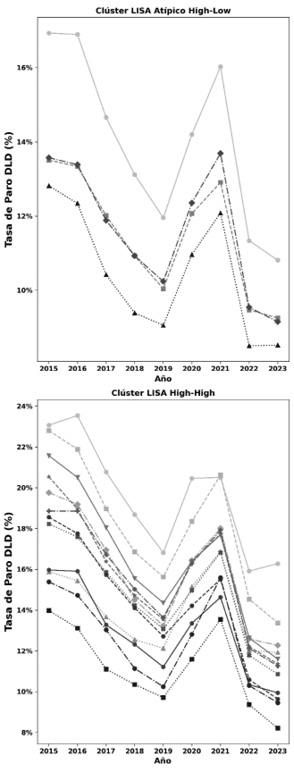

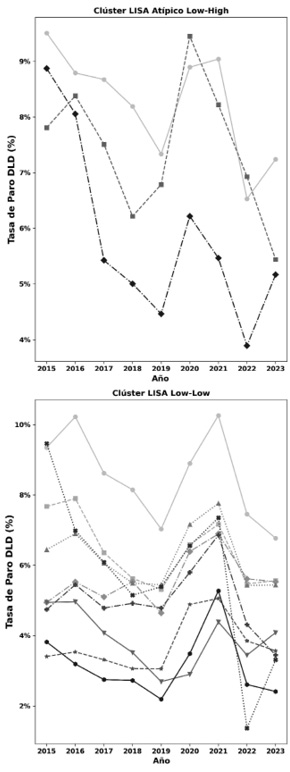

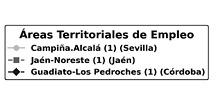

La figura 5 presenta la serie temporal de las medias del DLD en Andalucía para el período 2015-2023. Cada gráfico individual dentro del panel muestra los valores medios de DLD para los municipios adscritos a cada tipo de clúster LISA y agrupados en su correspondiente ATE. La leyenda de cada gráfico indica el nombre del ATE junto con el número de municipios adscritos, reflejado entre paréntesis. Los clústeres están ordenados en la leyenda según el valor de su media en el año 2023 para facilitar la comparación de las diferentes áreas al final del período de estudio.

En los clústeres calientes, High-High y High-Low, se observa una clara tendencia de descenso en las tasas de DLD a lo largo del período 2015-2023, después de un repunte significativo durante los años de la pandemia por COVID-19. Las áreas con alta incidencia de DLD han mostrado una notable reducción en el desempleo de larga duración, siendo este descenso más pronunciado en comparación con los clústeres de puntos fríos.

En los clústeres fríos, Low-Low y Low-High, también se observa una tendencia de disminución en las tasas de DLD, junto con un repunte durante los años de la pandemia. Sin embargo, este descenso ha sido más gradual en comparación con los puntos calientes. Este patrón refleja una mejora en el DLD en estas áreas, aunque de manera más localizada y menos pronunciada.

Un caso que merece especial atención y que ilustra la heterogeneidad espacial del DLD es el ATE de Guadiato-Los Pedroches, que forma parte tanto de clústeres High-High como de clústeres Low-Low, presentando una situación particular. En el clúster High-High, se observa una disminución significativa en la tasa de DLD, que baja aproximadamente del 22 % en 2015 al 14 % en 2023. Por otro lado, en el clúster Low-Low, Guadiato-Los Pedroches muestra un inicio de cerca del 9 % en 2015 y una reducción más gradual al 6 % en 2023. La presencia de esta ATE en ambos clústeres revela la heterogeneidad interna y la variabilidad en la incidencia del DLD a lo largo del territorio.

Conclusiones

La investigación identifica patrones de dependencia espacial a nivel global y polarización territorial a nivel local del DLD en Andalucía, con concentraciones significativas de clústeres High-High en las provincias de Cádiz y Sevilla, mientras que las áreas de baja incidencia están más dispersas, especialmente en Jaén, Córdoba y Huelva. Los clústeres atípicos Low-High y High-Low son menos comunes y se encuentran dispersos en ubicaciones específicas, reflejando la complejidad y variabilidad del DLD en la región.

La perspectiva temporal (2015-2023) revela una tendencia a la reducción de la polarización territorial, lo que conduce a una homogeneización progresiva de las tasas de DLD en áreas con altas y bajas concentraciones, como se sintetiza en los resultados de la figura 5 y el análisis bivariante. La disminución más pronunciada en los clústeres High-High sugiere un proceso de convergencia territorial, posiblemente impulsado por mejoras en las políticas de empleo y por la coyuntura económica posterior a la pandemia de COVID-19, que están reduciendo las disparidades y la polarización territorial en las tasas de DLD en Andalucía.

En nuestro estudio sobre el desempleo DLD en Andalucía, la aplicabilidad del concepto de «replicabilidad débil» es especialmente relevante, ya que señala las limitaciones de esta investigación. Sin embargo, consideramos que la metodología y el enfoque innovador que adoptamos, al incorporar un indicador de DLD georreferenciado a nivel municipal –una dimensión aún no explorada por las instituciones estadísticas oficiales ni en la literatura socioeconómica– permiten una comprensión más profunda de las dinámicas espaciales del DLD. Las implicaciones prácticas de este enfoque son significativas: al proporcionar herramientas para el modelado estadístico del desempleo, esta investigación basada en datos abiertos facilita la toma de decisiones fundamentadas y basadas en evidencia, orientadas a mejorar la gestión y la gobernanza de las políticas de empleo en Andalucía, especialmente en las zonas más vulnerables.

Bibliografía

Abbott, Andrew (1997). «Of Time and Space: The Contemporary Relevance of the Chicago School». Social Forces, 75: 1149-1182. doi: 10.1093/sf/75.4.1149

Acevedo-Blanco, Antonio-Jesús (2024). DLD Andalucía. Mendeley Data, V1. Disponible en: https://data.mendeley.com/datasets/bbtfbhsp3t/1, acceso 6 de agosto 2024.

Acevedo-Blanco, Antonio-Jesús y Martínez-Quintana, Violante (2021). «Dependencia espacial de la tasa municipal de desempleo en Andalucía. Un análisis espacial exploratorio». Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 51(51): 89-124. doi: 10.5944/empiria.51.2021.30809

Acevedo-Blanco, Antonio-Jesús y Martínez-Quintana, Violante (2022). «Trabajadoras Eventuales Agrícolas Subsidiadas». ANDULI, 22(22): 31-63. doi: 10.12795/anduli.2022.i22.03

Acevedo-Blanco, Antonio-Jesús; Martínez-Quintana, Violante y González-Rabanal, Miryam C. (2023). «Polarización territorial de la brecha de género del desempleo en Andalucía: un análisis exploratorio de datos espacio-temporales abiertos». Investigaciones Geográficas, 80: 215-236. doi: 10.14198/INGEO.24777

Al‐Ayouty, Iman y Hassaballa, Hoda (2020). «Regional Unemployment in Egypt: Spatial Panel data Análisis». African Development Review, 32(4): 565-577. doi: 10.1111/1467-8268.12461

Aldrich, Rebecca M.; Rudma, Debbie L.; Park, Na Eon (Esther) y Huot, Suzanne (2020). «Centering the Complexity of Long-Term Unemployment: Lessons Learned from a Critical Occupational Science Inquiry». Societies, 10(3): 65. doi: 10.3390/soc10030065

Anselin, Luc (1995). «Local Indicators of Spatial Association-LISA». Geographical Analysis, 27(2): 93-115. doi: 10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x

Anselin, Luc (1996). Interactive Techniques and Exploratory Spatial Data Analysis. Disponible en: https://researchrepository.wvu.edu/rri_pubs/200/, acceso 6 de agosto 2024.

Anselin, Luc (1999). «The Future of Spatial Analysis in the Social Sciences». Geographic Information Sciences, 5(2): 67-76. doi: 10.1080/10824009909480516

Anselin, Luc (2024). Bivariate Spatial Correlation. En: An Introduction to Spatial Data Science with GeoDa. Exploring Spatial Data (versión online) (Vol. 1). CRC/Chapman y Hall. Disponible en: https://lanselin.github.io/introbook_vol1/bivariate-spatial-correlation.html, acceso 6 de agosto 2024.

Bejaković, Predrag y Mrnjavac, Željko (2018). «The Danger of Long-term Unemployment and Measures for its Reduction: the Case of Croatia». Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1): 1837-1850. doi: 10.1080/1331677X.2018.1521295

Bentolila, Samuel; García-Pérez, J. Ignacio y Jansen, Marcel (2017). «Are the Spanish Long-term Unemployed Unemployable?». SERIEs, 8(1): 1-41. doi: 10.1007/s13209-017-0155-z

Bonna, Franziska (2021). «Creating Connections for Expansive Learning in Crisis-Laden Times of Long-term Unemployment». European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 12(3): 251-266. doi: 10.3384/RELA.2000-7426.3882

Chasco, Coro y Fernández-Avilés, Gema (2009). Análisis de datos espacio-temporales para la economía y el geomarketing. Netbiblo.

Checa-Olivas, Marina (2021). Los determinantes de la brecha de género en el empleo: un análisis empírico a escala regional. Granada: Universidad de Granada. Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/71418, acceso 6 de agosto 2024.

Chica-Olmo, Jorge; Checa-Olivas, Marina y López-Castellano, Fernando (2021). «Regional Characteristics of the Gender Employment Gap: A Spatio-Temporal Approach». The Economic and Labour Relations Review, 32(4): 575-593. doi: 10.1177/10353046211023242

Cidoncha Goicochea, Elma; Cárdenas Alonso, Gema y Nieto Masot, Ana (2023). «Análisis espacial de la vulnerabilidad territorial de los municipios cántabros a partir del Índice de Moran». Cuadernos Geográficos, 62(1): 5-31. doi: 10.30827/cuadgeo.v62i1.25101

Cracolici, Maria F.; Cuffaro, Miranda y Nijkamp, Peter (2007). «Geographical Distribution of Unemployment»: An Analysis of Provincial Differences in Italy. Growth and Change, 38(4): 649-670. doi: 10.1111/j.1468-2257.2007.00391.x

Cracolici, Maria F.; Cuffaro, Miranda y Nijkamp, Peter (2009). «A Spatial Analysis on Italian Unemployment Differences». Statistical Methods and Applications, 18(2): 275-291. doi: 10.1007/s10260-007-0087-z

Cutuli, Giorgio y Grotti, Raffaele (2020). «Heterogeneity in Unemployment Dynamics: (Un)observed Drivers of the Longitudinal Accumulation of Risks». Research in Social Stratification and Mobility, 67: 100494. doi: 10.1016/j.rssm.2020.100494

Dănăcică, Daniela-Emanuela y Mazilescu, Raluca (2014). «Long-term Unemployment Spells and Exit States of Men in Romania and Hungary». Procedia Economics and Finance, 8: 236-245. doi: 10.1016/S2212-5671(14)00086-0

Díaz Parra, Ibán y Roca Martínez, Bernal (2021). El espacio en la teoría social. Una mirada multidisciplinar. Tirant lo Blanch, Tirant Humanidades.

Efron, Bradly y Hastie, Trevor (2016). Computer Age Statistical Inference Algorithms, Evidence and Data Science. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Elhorst, J. Paul (2003). «The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanations». Journal of Economic Surveys, 17(5): 709-748. doi: 10.1046/j.1467-6419.2003.00211.x

Fernández-Marín, Ana M.; Riquelme-Perea, Prudencio y López-Martínez, María (2020). «El enfoque de los mercados de trabajo segmentados: origen y evolución». Cuadernos de Relaciones Laborales, 38(1): 167-187. doi: 10.5209/crla.68873

Garrocho-Rangel, Carlos (2016). «Ciencias sociales espacialmente integradas: la tendencia de Economía, Sociedad y Territorio». Economía, sociedad y territorio, 16(50). Disponible en: https://bit.ly/46CMFo9, acceso 6 de agosto 2024.

Goodchild, Michael F. y Li, Wenwen (2021). «Replication Across Space and Time Must Be Weak in the Social and Environmental Sciences». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(35). doi: 10.1073/PNAS.2015759118

Grekousis, George (2018). «Further Widening or Bridging the Gap? A Cross-Regional Study of Unemployment across the EU Amid Economic Crisis». Sustainability, 10(6): 1702. doi: 10.3390/su10061702

Grzenda, Wioletta (2019). «Socioeconomic Aspects of Long-term Unemployment in the Context of the Ageing Population of Europe: The Case of Poland». Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1): 1561-1582. doi: 10.1080/1331677X.2019.1638289

Güell, María y Lafuente, Cristina (2022). «Revisiting the Determinants of Unemployment Duration: Variance Decomposition à la ABS in Spain». Labour Economics, 78. doi: 10.1016/j.labeco.2022.102233

Gutiérrez-Puebla, Javier; García-Palomares, Juan C.; Salas-Olmedo, María H. (2016). «Big (Geo)Data en Ciencias Sociales: Retos y oportunidades». Revista de Estudios Andaluces, 33(1): 1-23. doi: 10.12795/rea.2016.i33.01

Halleck Vega, Solmaria y Elhorst, J. Paul (2016). «A Regional Unemployment Model Simultaneously Accounting for Serial Dynamics, Spatial Dependence and Common Factors». Regional Science and Urban Economics, 60: 85-95. doi: 10.1016/j.regsciurbeco.2016.07.002

IECA (2024a). Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía. IECA. Disponible en: https://bit.ly/45hreso, acceso 7 de agosto 2024.

IECA (2024b). Indicadores ODS de Andalucía | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Disponible en: https://bit.ly/3MI2EIR, acceso 7 de agosto 2024.

Jaba, Elisabeta; Balan, Christiana; Roman, Mihai y Roman, Monica (2010). «Statistical Evaluation of Spatial Concentration of Unemployment by Gender». Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 44(3): 79-91. Disponible en: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25161/, acceso 6 de agosto de 2024.

Kesteloot, Christian; Loopmans, Maarten y Decker, Pascal de (2009). Space in Sociology: An Exploration of a Difficult Conception. En: K. De Boyser; C. Dewilde; D. Dierckx y J. Friedrichs (eds.). Between the Social and the Spatial: Exploring the Multiple Dimensions of Poverty and Social Exclusion (pp. 113-132). Ashgate. Disponible en: https://biblio.ugent.be/publication/4281495, acceso 6 de agosto 2024.

Kondo, Keisuke (2015). «Spatial Persistence of Japanese Unemployment Rates». Japan and the World Economy, 36: 113-122. doi: 10.1016/j.japwor.2015.11.001

Ladňáková, Veronika y Špániková, Martina (2020). «Long-term Unemployment of the Risk Groups in the Slovak Labour Market». Proceedings of CBU in Social Sciences, 1: 128-133. doi: 10.12955/pss.v1.59

Laliberte Rudman, Debbie y Aldrich, Rebecca (2016). «“Activated, but Stuck”: Applying a Critical Occupational Lens to Examine the Negotiation of Long-Term Unemployment in Contemporary Socio-Political Contexts». Societies, 6(3): 28. doi: 10.3390/soc6030028

Lee, Jael-Gil y Kang, Minseo (2015). «Geospatial Big Data: Challenges and Opportunities». Big Data Research, 2(2): 74-81. doi: 10.1016/j.bdr.2015.01.003

Lewandowska-Gwarda, Karolina (2018a). «Female Unemployment and its Determinants in Poland in 2016 from the Spatial Perspective». Oeconomia Copernicana, 9(2): 183-204. doi: 10.24136/oc.2018.010

Lewandowska-Gwarda, Karolina (2018b). «Geographically Weighted Regression in the Analysis of Unemployment in Poland». ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(1). doi: 10.3390/ijgi7010017

Lindsay, Colin (2010). «In a Lonely Place? Social Networks, Job Seeking and the Experience of Long-Term Unemployment». Social Policy and Society, 9(1): 25-37. doi: 10.1017/S1474746409990170

Livanos, Ilias (2007). «The Incidence of Long-Term Unemployment: Evidence from Greece». Applied Economics Letters, 14(6): 405-408. doi: 10.1080/13504850500461571

López-Bazo, Enrique y Motellón, Elisabet (2017). «Diferencias en las características de los trabajadores y la geografía del desempleo en España». Papeles de Economía Española, 152: 70-89. Disponible en: https://bit.ly/3WS2kwC, acceso 6 de agosto 2024.

López-Hernández, Fernando A. (2013). «Second-Order Polynomial Spatial Error Model. Global and Local Spatial Dependence in Andalusia». Economic Modelling, 33: 270-279. doi: 10.1016/j..04.014

Manzanares-Gutiérrez, Ángel y Riquelme-Perea, Prudencio J. (2017). «Análise Espacial Do Desemprego Nos Mercados Locais De Traballo Españois». Revista Galega de Economía, 26(2): 29-42. doi: 10.15304/rge.26.2.4469

Martínez-Tola, Elena y Cal-de-la, M. Luz. (2017). «Una aproximación territorial y de género al desempleo durante la crisis. El caso de los municipios vascos». Lurralde: Investigación y Espacio, 40: 247-272. Disponible en: https://bit.ly/3WU8JY5, acceso 6 de agosto 2024.

Martínez-Quintana, Violante (2004). Desempleados adultos de larga duración. En: J. F. Tezanos (ed.). Tendencias en desigualdad y exclusión social. Tercer Foro sobre Tendencias Sociales (pp. 253-295). Madrid: Editorial Sistema.

Martínez-Quintana, Violante (2011). «Los parados de larga duración: situaciones y perspectivas ante el desempleo y su pobreza». Temas para el debate, 205: 35-38.

Moran, Patrick (1950). «Notes on Continuous Stochastic Phenomena». Biometrika, 37(1/2): 17-23. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2332142, acceso 6 de agosto 2024.

Netrdová, Pavlína y Nosek, Vojtěch (2016). «Spatial Patterns of Unemployment in Central Europe: Emerging Development Axes Beyond the Blue Banana». Journal of Maps, 12(4): 701-706. doi: 10.1080/17445647.2015.1063467

Netrdová, Pavlína y Blažek, Jiří (2019). «Soaring Unemployment in Czechia During the Global Economic Crisis». Journal of Maps, 15(1): 69-76. doi: 10.1080/17445647.2019.1608597

Netrdová, Pavlína y Nosek, Vojtěch (2020). «Spatial Dimension of Unemployment: Space-Time Analysis Using Real-Time Accessibility in Czechia». ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(6): 401. doi: 10.3390/ijgi9060401

Observatorio Argos (2024). La Mujer en el Mercado de Trabajo Andaluz 2023. Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Junta de Andalucía. Disponible en: https://bit.ly/3LSNik6, acceso 7 de agosto 2024.

Ortiz Lazcano, Dolly y Rodríguez Esparza, Luz J. (2022). «Índice de Vulnerabilidad al Desempleo en México: efectos de la pandemia por covid-19». Economía, Sociedad y Territorio, 23(71): 309-338. doi: 10.22136/est20231862

Patacchini, Eleonora y Zenou, Yves (2007). «Spatial Dependence in Local Unemployment Rates». Journal of Economic Geography, 7(2): 169-191. doi: 10.1093/jeg/lbm001

Plugiese, Enrico (2000). «Qué es el desempleo». Política y Sociedad, 34: 59-67. Disponible en: https://bit.ly/3yDSmFN, acceso 6 de agosto 2024.

Porter, Jeremy (2011). «Context, Location, and Space: The Continued Development of our “Geo-Sociological” Imaginations». The American Sociologist, 42(4): 288-302. doi: 10.1007/s12108-011-9131-4

Prieto Rodríguez, Carlos (2024). «¿Mercado de trabajo?». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 47: 177-192. doi: 10.5477/cis/reis.47.177

Prodromídis, Pródromos-Ioánnis (2012). «Modeling Male and Female Employment Policy in Greece from Local Data». Economic Modelling, 29(3): 823-839. doi: 10.1016/j.econmod.2011.09.004

Rodríguez Moya, Juana María y Pozo Rivera, Enrique (2019). «Análisis territorial del desempleo por género en la Comunidad de Madrid durante la crisis (2008-2014)». Cuadernos Geográficos, 58(1): 277-299. doi: 10.30827/cuadgeo.v58i1.5630

Rodrigues-Silveira, Rodrigo (2013). Representación espacial y mapas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Sánchez, Francisca; Sánchez, A. M. y Ruiz-Muñoz, David (2018). «Análisis estadístico sociolaboral de los municipios en Andalucía». Revista de Estudios Regionales, 112: 153-175.

Sánchez López, Celia (2023). «Los perfilados estadísticos del desempleo en los servicios públicos de empleo. Un acercamiento a los casos de España y Andalucía. Trabajo, Persona, Derecho, Mercado». Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social - Monográfico: 63-85. doi: 10.12795/tpdm.mon.2023.01

Soja, Edward (2022). «La organización política del espacio». Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 13(2): 385-447. doi: 10.5209/geop.85021

Theurl, Simon y Tamesberger, Dennis (2021). «Does a Job Guarantee Pay Off? The Fiscal Costs of Fighting Long-term Unemployment in Austria». European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, 18(3): 364-378. doi: 10.4337/ejeep.2021.0077

Urry, Jhon (2001). The Sociology of Space and Place. En: The Blackwell Companion to Sociology (pp. 3-15). Oxford: Blackwell Publishers.

1 Se adjunta el conjunto de datos para reproducir íntegramente la investigación (Acevedo-Blanco, 2024).