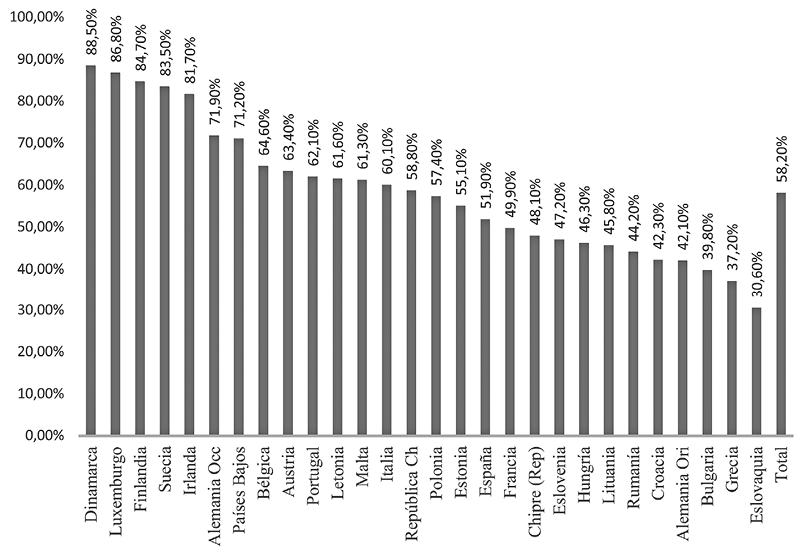

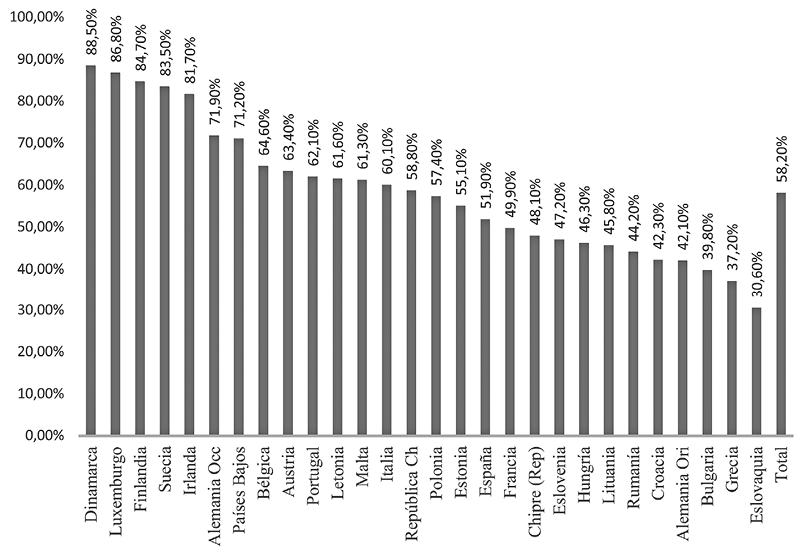

Gráfico 1. Personas SWD en los países de la UE

Fuente: Elaboración propia.

doi:10.5477/cis/reis.192.47-66

Fake news y factores de descontento con la democracia. Opinión de los ciudadanos europeos

Fake News and Factors of Discontent with Democracy.

The Opinion of European Citizens

Antón Álvarez-Sousa, María Andrade Suárez e Iria Caamaño Franco

|

Palabras clave Calidad institucional

|

Resumen En el siglo xxi, las fake news (FN) y la falta de libertad de los medios de comunicación por presiones políticas y económicas erosionan la satisfacción de la ciudadanía con la democracia (satisfaction with democracy, SWD). El descontento con la democracia (disaffection with democracy, DWD) no solo está condicionado por las FN y por la falta de libertad de los medios, sino también por factores sociales, económicos y políticos. Se emplearon datos del Eurobarómetro y se aplicó la técnica de ecuaciones estructurales generalizadas (GSEM). Los resultados señalan la existencia de diferencias de SWD entre los ciudadanos que pueden explicarse por los factores clásicos (económicos, sociales y políticos), pero también por un nuevo factor que son las FN, las cuales influyen significativamente en el DWD de forma directa y a través de otras variables como la polarización política. |

|

Key words Institutional Quality

|

Abstract Over the 21st century, fake news (FN) and a lack of media freedom due to political and economic pressures have eroded citizen satisfaction with democracy (SWD). Discontent with democracy (DWD) has also been influenced by FN, media restrictions and social, economic and political factors. This study referred to data from the Eurobarometer. The technique of generalized structural equation modeling (GSEM) was used. The results indicate that variations in SWD among citizens may be explained by traditional factors (economic, social, and political) as well as by this novel element, fake news, which affects DWD both directly and indirectly through other variables such as political polarization. |

Cómo citar

Álvarez-Sousa, Antón; Andrade Suárez, María; Caamaño Franco, Iria (2025). «Fake news y factores de descontento con la democracia. Opinión de los ciudadanos europeos». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 192: 47-66. (doi: 10.5477/cis/reis.192.47-66)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Antón Álvarez Sousa: Universidade da Coruña | antonio.alvarez@udc.es

María Andrade Suárez: Universidade da Coruña | maria.andrade@udc.es

Iria Caamaño Franco: Universidade da Coruña | Iria.caamano@udc.es

Introducción

El objetivo de esta investigación consiste en analizar la importancia de la exposición a las FN en la satisfacción-descontento con la democracia en los países de la Unión Europea (UE). Las preguntas que hacemos son: ¿qué factores están influyendo en el déficit de SWD?, ¿además de factores socioeconómicos y políticos está influyendo la falta de libertad de los medios y la exposición a las FN?, y ¿están influyendo los factores individuales y contextuales? Varios organismos y estudiosos apuntan a que en el futuro se espera una nueva crisis de la sociedad provocada por las FN que afectará a la SWD (World Economic Forum, 2024; Foa et al., 2020; Mounk, 2018; Snyder, 2018; Runciman, 2019; Levitsky y Ziblatt, 2018).

Son abundantes los análisis sobre la insatisfacción de la ciudadanía con la democracia y sobre un proceso de creciente descontento (Foa et al., 2020) que lleva a algunos autores a hablar de la muerte de las democracias (Levitsky y Ziblatt, 2018). Hay análisis clásicos que investigan la satisfacción/descontento con las democracias con base en distintos factores (Bobbío, 1986; Maravall, 1997; Molino y Montero, 1995; Montero et al., 1998). Pero a los factores clásicos, en la actualidad, se está añadiendo uno nuevo que son las FN y todo el proceso de polarización política y crisis institucional. El Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2024) considera que, en los próximos años, el mayor riesgo mundial de desestabilización al que se enfrentan gobiernos y empresas es la desinformación, cuestión que está por delante de la crisis climática, los conflictos armados y otros.

Para analizar el tema, en la actualidad, podemos destacar escritos como el de Adam Przeworski (2019) sobre la crisis de la democracia y las posibles consecuencias del desgaste institucional y la polarización. Pero queremos destacar el de Levitsky y Ziblatt (2018), que intentan responder a la pregunta: «¿cómo mueren las democracias?» Consideran que nuestras democracias están en peligro, no por un golpe militar o una revolución, sino por el lento debilitamiento de instituciones (Levitsky y Ziblatt, 2018). Mediante la FN se producen discursos por líderes con formas autoritarias que llevan a una sociedad polarizada. Sus discursos deslegitiman a los críticos que denuncian sus estrategias. Estos líderes practican el control de la comunicación y la propaganda, empleando las FN, para moldear la opinión pública, desacreditando a la prensa que no les es fiel y que no pueden controlar.

Pero, ¿qué son las FN? A lo largo de la historia, el concepto de verdad ha generado intensos debates filosóficos, pero todavía no existe un consenso general sobre el significado de FN (Aïmeur, Amri y Bassard, 2023). Sin embargo, para efectos de esta investigación, seguiremos la distinción propuesta por McIntyre (2022) y Au, Ho y Chiu (2022), quienes diferencian entre desinformación involuntaria y noticias falsas intencionales. Esta definición nos permitirá analizar con mayor precisión el impacto de las FN en el descontento con la democracia sin perder de vista que, en la literatura académica, aún persisten matices y enfoques diversos sobre el término. McIntyre diferencia entre tres formas de subvertir la verdad: error, ignorancia voluntaria y mentira. Por «error» decimos cosas que no son ciertas sin pretenderlo, no tenemos intención de mentir. «Ignorancia voluntaria» es cuando no sabemos realmente si algo es cierto pero lo decimos por desidia, sin contrastar si nuestra información es correcta. Finalmente, «mentira» es cuando «decimos una falsedad con la intención de engañar», pero disfrazada como si fuese una verdad (McIntyre, 2022: 37). A efectos prácticos, podemos denominar al error y la ignorancia voluntaria como desinformación y a la mentira intencionada y disfrazada de verdad como FN. Como dicen Au, Ho y Chiu:

Desde una perspectiva académica, la desinformación puede entenderse como cualquier información errónea, mientras que las noticias falsas se refieren a artículos de noticias que son intencionalmente y verificablemente falsos y engañosos (2022: 1332).

Muchos autores coinciden en que son «un problema clave para las sociedades democráticas contemporáneas» (Sádaba y Salverría, 2023: 17), por ello se han puesto en marcha distintas iniciativas para combatirlas. Es un concepto sobre el que se están produciendo múltiples publicaciones en el mundo en general y en los países de la Unión Europea (UE) y en España en particular, lo que es símbolo del interés que está teniendo (Bak, Walter y Bechmann, 2023; Blanco-Herreo y Arcila-Calderón, 2019; Masip, Suau y Ruiz-Caballero, 2020; Figueruelo Burrieza y Martín Guardado, 2023; Cabrera Altieri, López García y Campos-Domínguez, 2024; Baptista y Gradim, 2022).

Factores que influyen

en el DWD

No todas las personas opinan igual sobre la satisfacción-descontento con la democracia; las respuestas varían en función de factores personales y contextuales. La SWD está relacionada con factores socieconómicos, políticos, la falta de libertad de los medios y las FN. La tesis general es que las personas mejor ubicadas en el sistema (elevada formación, buena situación laboral, sin dificultades económicas, etc.) muestran SWD con mayor probabilidad que los perdedores (Anderson y Gillory, 1997; Norris, 1999) y que la exposición a medios faltos de libertad y las FN está influyendo en el DWD (Levitsky y Ziblatt, 2018).

Pero, además de factores individuales, es necesario tener en cuenta factores contextuales. El contexto espacial:

Puede actuar como un atajo de información o un contenido eurístico… porque las personas que viven en el mismo contexto tienen experiencias comunes y estas moldean las opiniones y los comportamientos políticos (Vasilopoulou y Talving, 2024: 1497).

Entre los factores contextuales, podemos incluir el hábitat, el modelo de estado de bienestar, la polarización política, la calidad institucional y la estabilidad política.

Montero et al. (1998) diferencian entre legitimidad, descontento y desafección. Por «descontento» entienden «la expresión de una cierta frustración que surge de comparar lo que uno tiene y lo que debería tener» (p. 18), siendo sus componentes «la eficacia del sistema y la satisfacción política» (p. 18) de modo que las personas pueden sentirse satisfechas con la democracia si es eficaz para resolver sus problemas y, en el caso contrario, viene la decepción y el correspondiente descontento.

La «eficacia» se relaciona con la capacidad de la democracia para solucionar problemas que la ciudadanía considera importantes (Dahl, 1971; Morlino y Montero, 1995), por ejemplo, tener un buen puesto de trabajo, un salario que le permita no tener dificultades, que su voz sea escuchada por quienes gobiernan, vivir en un estado que cubra sus necesidades básicas, etc. Cuando la democracia no satisface dichos deseos, la ciudadanía siente descontento en lugar de satisfacción.

Son muy importantes los factores económicos para la SWD (Lipset, 1959), entre los que destaca la redistribución, en concreto que no existan personas con dificultades para llegar a fin de mes (Przeworski et al., 2000; Przeworski, 1997; Rose y Mishler, 1997; Pérez-Nievas et al., 2013). Pero también es importante tener en cuenta que la evaluación de las actitudes políticas «está condicionada por factores políticos y no solo económicos» (Pérez-Nievas et al., 2013: 193). En este sentido, «los sentimientos de impotencia y confusión respecto a la política» (Montero et al., 1998: 28) que se reflejan, por ejemplo, en la falta de discusión sobre temas políticos, la sensación de impotencia, de confusión sobre las ideologías políticas, etc., están influyendo en la satisfacción-descontento con la democracia. Se espera que el Gobierno solucione los problemas socioeconómicos, pero también que permita la participación política escuchando a los ciudadanos (Christmann, 2018) y que exista discusión sobre temas políticos, los cuales son indicadores de una democracia más allá de la representativa (Contreras y Montecinos, 2019; Rabasa Gamboa, 2020; Bromo, Pacek y Radcliff, 2024). Si bien los conceptos de democracia participativa y democracia deliberativa comparten el objetivo de ir más allá de la democracia representativa, responden a procesos distintos. La democracia participativa se refiere fundamentalmente a la implicación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas (con participación mediante votación o a través de mecanismos como referendos, presupuestos participativos, etc.). En cambio, la democracia deliberativa enfatiza la calidad del proceso deliberativo, es decir, el intercambio argumentado, racional y respetuoso entre ciudadanos informados con el objetivo de alcanzar decisiones colectivas más justas y legítimas.

Aunque lo ideal sería avanzar hacia una sociedad sustentada en principios de democracia deliberativa –donde las decisiones se basen en el debate informado y la reflexión colectiva–, en nuestro análisis, estamos condicionados por las limitaciones del instrumento utilizado, que no permite captar con precisión la dimensión deliberativa. Se considera, por tanto, que la inclusión de la pregunta «¿Considera que su voz cuenta en su país?» se aproxima más a una concepción de la democracia participativa en tanto alude a la percepción de influencia ciudadana en los procesos políticos, pero no permite evaluar si dicha influencia se ejerce a través de prácticas deliberativas propiamente dichas.

Factores como la ausencia de una ideología política, de discusión sobre temas que importan o la consideración de que no se escucha a los ciudadanos están llevando a un debilitamiento de la democracia, lo que David Van Reybrouck (2017) denominó el «síndrome de la fatiga democrática».

En la actualidad, otro factor preocupante que impacta (directa e indirectamente) en el descontento con la democracia son las FN, que esconden grandes intereses políticos y económicos (Herreras, 2021). En los últimos años, varios estudiosos reflexionaron sobre una crisis de la democracia asociada a las FN, existiendo un consenso generalizado de que las FN erosionan los cimientos de la democracia (Farkas y Schou 2019; Monsees, 2023; Carson y Wright, 2022; Hurcombe y Meese, 2022; Habermas, 2023; Mounk, 2018; Snyder, 2018; Runciman, 2019; Levitsky y Ziblatt, 2018).

Vivimos en la sociedad de la «infocracia», en la cual la información determina los procesos sociales, económicos y políticos (Han, 2022). Con la digitalización y la facilidad para emitir FN se dio una transformación del espacio público que impacta en la política poniendo en riesgo la democracia. En la actualidad, se da una aparente libertad, pero la información está manipulada en muchas ocasiones para producir efectos destructivos en los grupos opositores, dándose así unas «consecuencias indeseables sobre la democracia y la estabilidad social» (Au, Ho y Chiu, 2020: 1331). La información, siguiendo los postulados de la economía política de la comunicación (Mosco, 2009), está controlada por quienes poseen el poder político y económico, suponiendo este control una crisis para la democracia (Bergés, 2010). Las grandes plataformas de comunicación están en manos de unos pocos conglomerados que controlan la mayor parte del mercado (González Pazos, 2019).

Se ha dado un cambio en la fabricación y transmisión de FN entre los medios clásicos y los actuales (McNair, 2018). A lo largo de la historia, los poderes políticos y económicos utilizaron la propaganda y cierta desinformación para influir en la opinión pública y en las personas, pero es con la llegada de Internet y de las redes sociales cuando las noticias falsas son fabricadas y difundidas de forma rápida y a gran escala. Han (2022) explica la diferencia entre, mediocracia, e «infocracia» y cómo se lleva a cabo la guerra de la información en la infocracia. Considera que cuando el medio que predominaba era la televisión, se daba una guerra de la escenificación mediática, funcionando la televisión como un escenario político. En la infocracia, en lugar de escenificación mediática, lo que imperan son las guerras de información, las cuales se libran con grandes medios técnicos. Pone como ejemplo los Estados Unidos y Canadá, donde:

Los votantes son llamados por robots e inundados con noticias falsas. Ejércitos de troles intervienen en las campañas electorales difundiendo de forma deliberada noticias falsas y teorías conspirativas. Los bots, cuentas falsas automatizadas de redes sociales, se hacen pasar por personas reales y publican, tuitean, likean y comparten. Difunden fake news, difamaciones y comentarios cargados de odio (Han, 2022: 39).

Ya no somos los humanos, son las grandes máquinas controladas por los poderes políticos y económicos (García Calderón y Olmedo Neri, 2019) las que transmiten las FN y la desinformación que está dañando la democracia, haciendo que las personas sientan descontento (Farkas y Schou, 2019; Herreras, 2021; World Economic Forum, 2024; Benítez, 2023; Knoll, Pitlik y Rode, 2023).

Frente a los que consideran la comunicación desde un punto de vista del esencialismo, los partidarios de la economía política de la comunicación consideran que los medios de comunicación deben ser observados como parte de los procesos económicos y políticos de la sociedad (Mosco, 2009: 111; Knoll, Pitlik y Rode, 2023). El poder económico «incide en los medios de comunicación condicionando, por tanto, la producción de discurso público… permiten ejercer el poder a unos actores y no a otros» (Bergués, 2010: 244). En relación con el poder económico, está el poder del Estado, que es «productor, distribuidor, consumidor y regulador de la comunicación» (Mosco, 2009: 116).

Con el desarrollo de la globalización y la expansión del poder de las empresas y de los Estados occidentales se dio un crecimiento de los medios de comunicación controlados por los grandes poderes, que llevó a lo que se puede denominar el «imperialismo de los medios de comunicación» (Vaquerizo Domínguez, 2020). En ese control imperialista de los medios surgieron nuevos actores (Google, Facebook, Twitter, TikTok y otros) que controlan los flujos de información digital en el mundo, transmitiendo las noticias que son de interés para los que tienen el poder, muchas de las cuales son FN. Existen ciertas propuestas de alternativas llevadas a cabo por ciudadanos y medios independientes que intentar transmitir información al margen del control de los grandes poderes, pero resulta imposible conseguirlo (Copley, 2018; Hachten, 1999; Nitrihual y Ulloa, 2022; McChensney, 2000; Mosco, 2009; Marwick y Lewis, 2024; Amorós García, 2018; Wardle y Derakhshan, 2017).

Para combatir las noticias falsas y sus efectos existen distintas estrategias. Por ejemplo, Azzimonti y Fernandes (2023) analizan la influencia de los bots en la desinformación y la polarización social. Una de las estrategias para frenar el efecto de los bots puede ser el uso de «contrabots», pero concluyen que eso contribuiría a incrementar la polarización. Por ello, proponen que la mejor estrategia es reducir la cantidad de seguidores de los bots mediante la «capacitación de personas para identificar las noticias falsas» (Azzimonti y Fernandes, 2023: 23). Pero dicha capacitación no es tarea fácil que pueda conseguirse de modo inmediato ya que, entre otros factores, se asocia a un elevado nivel de estudios de las personas (Monsees, 2023; Stitzlein, 2023; European Commission, 2018; Hameleers y Meer, 2023), siendo esto una tarea de años. Con la educación se desarrolla un enfoque más analítico y racional: el pensamiento crítico. Se capacita para cuestionar lo que está detrás de los mensajes y, con ello, identificar las noticias falsas (Lewandowsky, Ecker y Cook, 2017).

Entre los factores contextuales que influyen en el DWD incluimos el hábitat, el modelo de estado de bienestar del país donde se habita, la polarización política, la calidad institucional y la seguridad política.

Las personas que habitan en las zonas rurales sienten el abandono por parte de los políticos (Sevilla, 2021; Collantes, 2020; Browne, 2001; Anderson y Valenzuela, 2008) y esto se verá reflejado en el DWD. Respecto al modelo de estado de bienestar, las personas que viven en estados más avanzados en bienestar tienen un menor descontento (Rhodes-Purdy, Navarre y Utych, 2023) y mayor SWD (Vargas Chanes y González Núñez, 2013). Como ya consideraban Morlino y Montero (1995), cuando los estados satisfacen las necesidades básicas, las personas muestran mayor satisfacción.

A nivel contextual, la polarización política resulta un problema actual muy preocupante. Cuando es muy elevada, los adversarios políticos no son vistos como rivales, sino que son vistos como enemigos a los que hay que derrotar, debilitando así las reglas de la democracia. Donde existe elevada polarización, se piensa más en bloquear a los gobiernos en lugar de cooperar entre las distintas partes para resolver problemas. Esto hace que los ciudadanos consideren que las instituciones democráticas no les representan y, por lo tanto, muestran descontento con ellas en lugar de satisfacción. Se produce así una fragmentación social que lleva al descontento con las instituciones democráticas que las van minando, que van muriendo. La debilidad de nuestras normas democráticas arraiga en:

Una polarización partidista extrema… Y si algo claro se infiere del estudio de las quiebras democráticas en el transcurso de la historia es que la polarización extrema puede acabar con la democracia (Levitsky y Ziblatt, 2018: 18).

Las democracias «se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables» (Levitsky y Ziblatt, 2018: 11). Runciman (2019) también sostiene algo parecido en How Democracy Ends; mediante la metáfora de la crisis de mediana edad, considera que, si bien la democracia no está al borde de la muerte, presenta cierto estado de agotamiento. Resumiendo, las FN conllevan polarización y el consecuente DWD (Waisbord, 2020; McCoy, 2019; Osmundsen et al., 2021; Au, Ho y Chiu, 2022).

Las FN también debilitan la calidad institucional (Bennett y Livingston, 2018), haciendo que se incremente el descontento con la democracia (Norris, 2011). Las personas que viven en países en los que se da una alta calidad institucional tienden a estar más satisfechos con la democracia que los habitantes de los países con baja calidad institucional. Si se quiere elevar la SWD, es necesario elevar la calidad de las instituciones (Diamond, 1999). En caso contrario, el sistema judicial, el parlamento o los medios de comunicación dejan de contar con la confianza de la población.

Sobre el camino en que se produce la relación entre falta de libertad de los medios, las FN y la polarización, Au, Ho y Chiu (2022) consideran que se produce en varias etapas secuenciales: «El mecanismo comienza con intenciones maliciosas» (Au, Ho y Chiu, 2022: 1345) provocadas por incentivos políticos y económicos. A dichas intenciones maliciosas les sigue la desinformación y las FN en línea e incluso en los medios tradicionales. Esto provoca debates vigorosos y, con ello, la polarización de la sociedad, la pérdida de calidad de las instituciones y la inestabilidad política. Todo esto hace que los ciudadanos estén descontentos con la democracia. Por lo tanto, en nuestros análisis incluiremos, en primer lugar, las intenciones políticas y económicas que restringen la libertad de los medios, así como su influencia en la difusión de FN. También examinaremos cómo las FN influyen en la polarización, la pérdida de calidad institucional, la inestabilidad política y, finalmente, el DWD.

Aunque sin ser tan detallado analíticamente, esta secuenciación también la indica Amorós García (2018). En su obra, titula el capítulo 20 «Las fake news dividen: eres de los míos, ¿verdad?» , considerando cómo las noticias falsas dividen a la sociedad. Muchos gobernantes utilizan las FN y «buscan enfocar el discurso en una clara división entre los que piensan como ellos y los que están en contra» (Amorós García, 2018: 93). En ese ambiente de polarización, las personas, en lugar de buscar el diálogo con los que piensan de otro modo, como debe ocurrir en un ambiente democrático, tratan de encerrarse en la «cámara del eco». Así, las FN se viralizan dentro del propio círculo, no relacionándose con los que piensan diferente y amplificando la noticia «por viralización dentro de un círculo cerrado donde se censuran las visiones diferentes» (Amorós García, 2018: 93).

Resumiendo, se espera que el DWD esté condicionado por los factores clásicos individuales de tipo socioeconómico y político. En la actualidad, a dichos factores hay que sumar las FN condicionadas por los poderes políticos y económicos.

También son importantes los factores contextuales, el modelo de estado de bienestar y, por consiguiente, la facilitación de los servicios necesarios para la población, la polarización política del país donde se vive, su pérdida de calidad institucional y de seguridad. Estas variables están condicionadas a su vez por las FN, que ejercen una influencia directa sobre el DWD y otra indirecta a través de la polarización y la pérdida de calidad institucional y de estabilidad política.

Metodología y fuente de datos

Para la variable dependiente DWD y para las variables independientes individuales, los datos están tomados del Eurobarómetro 98.2 (2023). La pregunta tomada como referencia para la variable dependiente es: «En general, ¿diría Vd. que está muy satisfecho/a, más bien satisfecho/a, no muy satisfecho/a o nada satisfecho/a con el funcionamiento de la democracia en su país?». Para los análisis bivariados y multivariables, esta variable se recodificó en dos categorías: satisfechos (muy satisfechos y más bien satisfechos) y descontentos (no muy satisfechos, nada satisfechos y los Ns/Nc).

Las preguntas tomadas como «variables independientes individuales» relacionadas con las FN, los factores socioeconómicos y políticos son las siguientes:

Las variables independientes contextuales tenidas en cuenta son el tamaño de la comunidad donde habita, el modelo de estado de bienestar del país donde vive, la polarización política, la calidad institucional y la estabilidad política.

La variable «polarización política» (Polarizacionpol) se basa en los datos de V-dem 2023, en concreto a la pregunta «¿Está la sociedad en que vive polarizada en campos políticos antagónicos?». Las posibles respuestas oscilan entre «0, en absoluto polarizada» y «4, muy polarizada».

La variable «calidad institucional» (Calidadinst) corresponde al Worldwide Governance Indicators (WGIs) del European Quality of Government Index: a mayor puntuación, mayor calidad institucional.

La variable «estabilidad política» (Estabilpolit) procede del Banco Mundial. Mide las percepciones sobre la probabilidad de inestabilidad política y/o violencia por motivos políticos, incluido el terrorismo. Se tomó el valor de los percentiles, siendo 0 el rango más bajo de estabilidad política y 100 el rango más elevado.

Para el análisis bivariado se realizaron tablas de contingencia (porcentajes y valor del chi-cuadrado). Para el análisis multinivel, se recurrió a las Generalized Structural Equation Model (GSEM) y se utilizó el programa Stata. Se transformaron los coeficientes en Odds Ratio (OR), analizando la significación de z (P>z) teniendo en cuenta en el modelo final las variables que resultaron estadísticamente significativas (valor 0,05 o inferior).

En el modelo GSEM, en un primer momento, se incluyeron todas las variables que resultaron significativas a nivel bivariado. Seguidamente se eliminaron las que dejan de ser significativas en todas las categorías. En un tercer paso, se analizó la conveniencia de seguir manteniendo o no variables de las que solo era significativa la asociación de algunas categorías. Para ello se realizaron pruebas de ajuste mediante el criterio de información de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano –o Schwarz– (BIC). De este modo, en relación con algunas variables que aun siendo significativas en ciertas categorías no lo eran en otras, se halló el AIC y el BIC para ver si el modelo ajustaba mejor con ellas o sin ellas. Finalmente se eligió el modelo que mejor ajusta.

Resultados

La «SWD en el país» solamente alcanza de media al 58,2 % de los ciudadanos de la UE (gráfico 1), pero existen grandes diferencias entre los países. Entre el 88,5 % y el 81,7 % en Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, Suecia e Irlanda. Entre el 71,9 % y el 71,2 % en Alemania Occidental y Países Bajos. Entre el 64,6 % y el 60,10 % en Bélgica, Austria, Portugal, Letonia, Malta, Italia. Entre el 58,8 % y el 51,9 % en República Checa, Polonia, Estonia y España. Con cifras del percentil del 40 %, se encuentran Francia, Chipre, Eslovenia, Hungría, Lituania, Rumanía, Croacia y Alemania Oriental. Con valores del 39,8 % al 30,6 %, se sitúan Bulgaria, Grecia y Eslovaquia.

SWD en el país. Análisis bivariado

La consideración de las personas de que «están expuestas a las FN» está influyendo en el DWD (tabla 1), pasando de un 35,4 % de descontento los que están en desacuerdo con estar expuestos a las FN a un 44,7 % de descontento los que consideran que están expuestos a las FN. Por lo tanto, si las personas consideran que están expuestas a FN, es más probable que muestren DWD.

También está influyendo en el DWD la consideración de si los «medios de comunicación ofrecen información libre o no de presiones políticas y comerciales». Esta influencia es muy elevada, pasando de un 26,6 % de DWD los que consideran que los medios ofrecen información libre de tales presiones, a un 56,7 % los que consideran que los medios no son libres, que existen presiones de los poderes políticos y económicos sobre la información que emiten.

La capacidad para «identificar las FN» reduce el descontento con la democracia. En relación con los que consideran que son capaces de identificar FN, muestra descontento el 39,4 %; sin embargo, entre los que consideran que no son capaces de identificarlas, muestra descontento el 45.5 %. Ahora bien, debemos tener en cuenta otras variables que pueden estar influyendo en la capacidad de identificar las noticias falsas. Por los resultados de la encuesta, podemos afirmar que el nivel de estudios de las personas ayuda a identificar las noticias falsas (tabla 2). A medida que desciende la formación, también desciende la consideración de que son capaces de identificar FN, pasando de un 69,7 % entre los que tienen nivel de estudios alto, a un 64,5 % los que están estudiando, 61,3 % los que tienen formación media y 45,2 % los que tienen formación baja o no tienen estudios. Esto nos llevará a estar atentos a los resultados del análisis multivariable para comprobar si la capacidad de identificar las noticias falsas sigue influyendo después de incluir el nivel de estudios o si su influencia deja de ser significativa. El nivel de estudios también está influyendo en la opinión sobre la libertad de los medios de comunicación: a mayor nivel de estudios, mayor consideración de que los medios son libres.

Con el actual cambio en la comunicación causado por las FN, la democracia corre el riesgo de desmoronarse y una de las estrategias para solucionarlo es el debate público (Montero et al., 1998; Habermas, 2023). Los resultados son que las personas que «discuten sobre política» tienen menor probabilidad de mostrar descontento hacia la democracia que los que no discuten: los que no discuten muestran un nivel de descontento del 52%. Los que discuten a veces, el 41,3 % y los que discuten frecuentemente, el 36,9 %.

Que los políticos tengan en cuenta la voz de los ciudadanos es un indicador de democracia participativa. Se recoge en la pregunta «¿Mi voz cuenta en mi país?». Se pasa de un descontento del 24,3 % (mi voz cuenta en mi país) al 66,8 % (mi voz no cuenta en mi país). Es así muy importante que se tenga en cuenta la opinión de las personas si queremos que muestren SWD.

La satisfacción-descontento con la democracia también está influenciada por la posesión de capitales educativo, laboral o económico. Cuando las personas tienen un «nivel de estudios» elevado, muestran bajo descontento con la democracia (34,2 %) en comparación con los que tienen estudios medios (46,7 %) y los que tienen estudios bajos o no tienen estudios (50,7 %).

La «situación laboral» también influye de forma significativa. A medida que pasamos de una situación laboral muy buena a una mala se incrementa el descontento: de las personas con situación laboral muy buena muestran DWD el 27,7 %, buena el 37.7 %, más bien mala el 56,0 % y muy mala el 68,0 %. La situación económica de las personas también es influyente: de los que no tienen dificultades para pagar las facturas a fin de mes muestran un DWD el 35 %, frente al 53,8 % de los que tienen dificultades.

En cuanto a la «ideología», si bien las personas de derechas se muestran un poco más descontentas que las de izquierdas, el gran descontento se da entre aquellas personas que no saben con qué ideología se identifican o, incluso, que rechazan identificarse con cualquiera de ellas.

En relación con variables contextuales, respecto al «tamaño de la comunidad», las personas que viven en ciudades muestran menor DWD (38 %) que las que viven en villas (43,2 %) y en zonas rurales (43,3 %).

El modelo de estado de bienestar influye también de forma muy importante en el DWD en el país, siendo del 14,8 % en el modelo nórdico, del 36,9 % en el modelo continental+Irlanda, del 44,7 % en el modelo mediterráneo y del 50,9 % en los países de Europa del Este que pertenecieron a la Unión Soviética.

La polarización política, la calidad institucional y la estabilidad política también influyen de forma significativa: a mayor polarización política se da mayor DWD; cuando se incrementa la calidad institucional desciende el DWD; cuando se incrementa la estabilidad política también desciende el DWD.

Explicación multivariable

del DWD

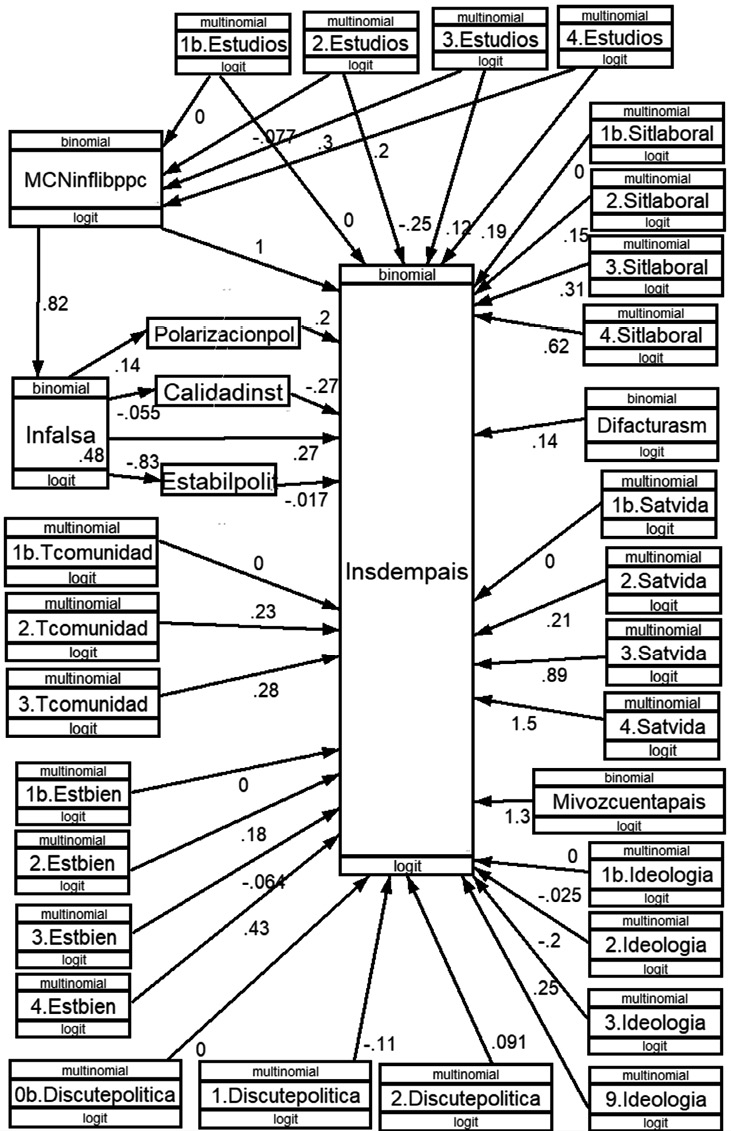

Se realizó un primer análisis de GSEM con todas las variables que resultaron significativas a nivel bivariado. Al introducirlas en el modelo, la facilidad para la identificación de noticias falsas dejó de ser significativa. Esto nos llevó a realizar un segundo análisis GSEM sin dicha variable. El resultado es un modelo en el que todas las variables resultan significativas y, además, también es significativa la influencia de casi todas las categorías, tal y como se pude observar el P>z de la tabla 2, con valores casi todos ellos inferiores a 0,05. La que asociaba con menor fuerza a nivel multivariable (no asociaban significativamente todas las categorías) es la «discusión sobre política», motivo por el que la sacamos del modelo e hicimos una prueba con un tercer modelo GSEM sin dicha variable. Pero al analizar el AIC y el BIC de ambos modelos, resultó que si no tenemos en cuenta dicha variable el ajuste es menor. Por dicho motivo, decidimos tener en cuenta también la variable de «discusión sobre política» en el modelo final (gráfico 2 y tabla 3).

Cuando las personas consideran que están expuestas a FN, se eleva la probabilidad de sentir DWD. Por cada cien personas que muestran descontento de las que están en desacuerdo con estar expuestos a las FN, 131 muestran DWD de las que manifiestan estar expuestas a FN.

Cuando las personas consideran que los medios de comunicación no están libres de presiones políticas y comerciales, la probabilidad de que muestren DWD en sus países pasa de 100 entre los que consideran que los medios ofrecen información libre, a 273 de los que consideran que los medios de comunicación no ofrecen información libre.

Los factores económico-laborales y de formación también influyen de forma muy importante en el DWD, que está asociado a personas con mala «situación laboral, dificultades para pagar facturas» a fin de mes y bajos «estudios». Por cada cien personas que muestran DWD con estudios altos, tenemos 113 con estudios medios y 121 con estudios bajos o sin estudios. Respecto a la situación laboral, por cada 100 personas que se muestran descontentas con una situación muy buena, tenemos 116 con situación buena, 136 con situación más bien mala y 185 con situación muy mala. En cuanto a las dificultades para pagar facturas a fin de mes, por cada 100 personas que muestran DWD entre los que no tienen dificultades, tenemos 115 de los que tienen dificultades.

La variable de «satisfacción con la vida» tiene un peso elevado. Cuando las personas están satisfechas con la vida muestran menos DWD. Por cada 100 personas que muestran DWD entre los que están muy satisfechos con la vida, hay 123 de los que están más bien satisfechos, 244 no muy satisfechos y 440 nada satisfechos.

Las variables relativas a la «ideología» y la consideración de que «son escuchados» en la democracia (mi voz cuenta en el país) también están influyendo significativamente. Cuando la ciudadanía percibe que su voz no cuenta en su país, se muestra muy descontenta con la democracia: el DWD entre las personas que consideran que no se les escucha se multiplica por 3,75 veces respecto a los que consideran que se les escucha. Las personas de derechas muestran menos DWD que las de izquierdas, aunque el gran descontento se da entre las personas que rehúsan identificarse con una ideología o que no contestan.

Las variables contextuales influyen significativamente. En lo que respecta al tamaño de la comunidad, a medida que este desciende, se incrementa el DWD. Por cada 100 personas que muestran descontento entre los que habitan en las ciudades, tenemos 126 de las que habitan en las villas y 132 de los que habitan en las zonas rurales.

Respecto a la influencia del estado de bienestar, por cada 100 personas que muestran DWD de los que habitan en países del modelo nórdico, pasamos a 120 en el modelo continental e Irlanda, y 154 de Europa del Este.

La polarización política también está influyendo significativamente, incrementándose el DWD a media que se incrementa la polarización política. La calidad institucional está influyendo inversamente, de modo que a medida que se incrementa la calidad institucional, desciende el DWD. En igual sentido influye la estabilidad política: a medida que se incrementa la estabilidad política, desciende el DWD.

Pero en nuestro análisis con GSEM, además de la influencia directa de las variables sobre el DWD, también analizamos otra serie de efectos. Las FN influyen directamente sobre el DWD pero también influyen de forma indirecta, pues las FN tienen al mismo tiempo efecto sobre otras variables que influyen en el DWD como son la polarización política, la calidad institucional y la estabilidad política.

Conclusiones

La «probabilidad de mostrar DWD» está influenciada por distintos factores, tanto individuales como contextuales. Entre los factores individuales tienen influencia aspectos de distinta naturaleza: socioeconómica, laboral, estudios o política. La influencia de las FN, factor específico que quisimos analizar en esta investigación, también resulta fundamental, así como la falta de libertad de los medios de comunicación. Asimismo, influyen de forma significativa los factores contextuales relacionados con el hábitat, el modelo de estado de bienestar del país y otros factores como son la polarización política, la calidad institucional y la estabilidad política.

Para las variables socioeconómicas, laboral y de estudios se cumple la hipótesis de los ganadores y los perdedores del sistema de Anderson y Gillery (1997), es decir, cuanto más ganadoras son las personas, mayor SWD y cuanto más perdedoras (menor nivel de estudios, peor situación laboral, más dificultades para pagar facturas a fin de mes, menor satisfacción con la vida), mayor DWD.

La participación política también está influyendo de forma importante. Cuando las personas no tienen una ideología definida, no debaten sobre política y consideran que su voz no es tenida en cuenta en la toma de decisiones en su país, es más probable que muestren DWD. Cuando no se cuenta con la voz de los ciudadanos, puede pasar que los políticos prioricen sus propios intereses o los de las élites económicas, sin tener en cuenta los de la sociedad. Frente a un gobierno directo de los líderes elegidos, cuando los ciudadanos notan que se tiene en cuenta su voz es más probable que muestren SWD. Algunos autores consideran que se está dando un desinterés ciudadano con una democracia representativa (Rabasa Gamboa, 2020: 353). Lo que David van Reybrouck (2017) denominó «el síndrome de fatiga democrática».

También se está cumpliendo la tesis de Vasilopoulou y Talving (2024), que recalcan la necesidad de considerar los efectos contextuales. Las personas que viven en las zonas rurales se muestran más descontentas y sienten que son menos tenidas en cuenta en la toma de decisiones en la democracia. También sienten que el desarrollo se está centrando en las zonas urbanas en detrimento de las rurales que carecen de servicios y atractivos para quedarse en ellas (Sevilla, 2021). El vivir en un país con un estado de bienestar elevado también influye significativamente en la SWD.

La imagen de falta de libertad de los medios de comunicación, que están sometidos a los poderes político y financiero, socava la satisfacción con la democracia de modo doble: directamente y a través de la consideración de que se está expuesto a FN. Se cumple la tesis de la economía política de la comunicación (Mosco, 2009; Knoll, Pitlik y Rode, 2023).

La exposición a las FN está condicionando el DWD directamente, pero también indirectamente a través de otras variables. Las FN están conduciendo a una polarización política y a una pérdida de calidad institucional y de estabilidad política (Levitsky y Ziblatt, 2018), que están poniendo en peligro la democracia, la cual se puede ir muriendo de forma lenta.

Con la influencia de unas variables sobre otras hasta llegar al DWD se cumple la teoría de Au, Ho y Chiu (2022) y de Amorós García (2018) sobre el proceso de influencia de las FN en el DWD: comienza con unos intereses políticos y económicos, se producen FN que influyen sobre el DWD directamente pero, a su vez, las FN influyen en la polarización política, la calidad institucional y la estabilidad política que condicionan el DWD. Se produce así una influencia directa de las FN sobre el DWD y otra indirecta.

Para seguir profundizando en el análisis, sería necesario que en el Eurobarómetro de los próximos años se incluyan preguntas más específicas sobre alfabetización mediática, democracia participativa y FN independiente de desinformación por error o ignorancia. Buscaremos la forma de realizar esta sugerencia.

Bibliografía

Aïmeur, Esma; Amri, Sabrine y Brassard, Gilles (2023). «Fake News, Disinformation and Misinformation in Social Media: A Review». Social Networks Analysis and Mining, 13(30): 1-36. doi: 10.1007/s13278-023-01028-5

Amorós García, Marc (2018). Fake News. La verdad de las noticias falsas. Barcelona: Plataforma Editorial.

Anderson, Christopher J. y Guillory, Christine A. (1997). «Political Institutions and Satisfaction with Democracy: A Cross-national Analysis of Consensus and Majoritarian Systems». American Political Science Review, 91(1): 66-81. doi: 10.2307/2952259

Anderson, Kym y Valenzuela, Ernesto (2008). Estimates of Global Distortions to Agricultural Incentives, 1955 to 2007. Washington: Banco Mundial.

Au, Cheuk H.; Ho, Kevin K.W. y Chiu, Dickson K.W. (2022). «The Role of Online Misinformation and Fake News in Ideological Polarization: Barriers, Catalysts, and Implications». Information Systems Frontiers, 24: 1331-1354. doi: 10.1007/s10796-021-10133-9

Azzimonti, Marina y Fernandes, Marcos (2023). «Social Media Networks, Fake News, and Polarization». European Journal of Political Economy, 76, 102256: 1-25. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2022.102256

Bak, Petra D. P.; Walter, Jessica G. y Bechmann, Anja (2023). «Digital False Information at Scale in the European Union: Current State of Research in Various Disciplines, and Future Directions». New media & society, 25(10): 2800-2819. doi: 10.1177/14614448221122146

Baptista, Joao Pedro y Gradim, Anabela (2022). «A Working Definition of Fake News». Encyclopedia, 2(1): 632-645. doi: 10.3390/encyclopedia2010043

Benítez, Ricardo (2023). «Michael Sandel». Telos, 122: 26-34.

Bennett, Lance y Livingston, Steven (2018). «The Disinformation Order: Disruptive Communication and the Decline of Democratic Institutions». European Journal of Communication, 33(2): 122-139.

Bergés Saura, Laura (2010). «Poder político, económico y comunicativo en la sociedad neoliberal». Revista Latina de Comunicación Social, 65: 244-254.

Blanco-Herrero, David y Arcila-Calderon, Carlos (2019). «Deontology and Fake News: A Study of the Perceptions of Spanish Journalists». Profesional de la información, 28(3): 1-13.

Bobbio, Norberto (1986). El futuro de la democracia. México: Fondo de la Cultura Económica.

Bromo, Francesco; Pacek, Alexander C. y Radcliff, Benjamin (2024). «Varieties of Democracy and Life Satisfaction: Is There a Connection?». Social Science Quarterly, 105(4): 1152-1163.

Browne, William P. (2001). The Failure of National Rural Policy: Institutions and Interests. Washington: Georgetown University Press.

Cabrera Altieri, Daniel H.; López García, Gillermo y Campos-Domínguez, Eva (2024). «Desinformación y mediatización. Desafíos de la investigación en comunicación política». Zer: Revista de estudios de comunicación, 29(56): 13-16. doi: 10.1387/zer.26415

Carson, Andrea y Wright, Scott (2022). «Fake News and Democracy: Definitions, Impact and Response». Australian Journal of Political Science, 57(3): 221-230. doi: 10.1080/10361146.2022.2080014

Christmann, Pablo (2018). «Economic Performance, Quality of Democracy and Satisfaction with Democracy». Electoral Studies, 53: 79-89. doi: 10.1016/j.electstud.2018.04.010

Collantes, Fernando (2020). «Tarde, mal y... ¿quizá nunca? La democracia española ante la cuestión rural». Panorama social, 31: 15-32.

Contreras, Patricio y Montecinos, Egon (2019). «Democracia y participación ciudadana: Tipología y mecanismos para la implementación». Revista de Ciencias Sociales, 25(2): 178-191.

Copley, Fernanda (2018). «El camino de las TIC: del Nuevo Orden Mundial al imperio del Big Data». Alcance, 7(15): 45-66.

Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.

Diamond, Larry (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

European Commission (2018). Action Plan Against Disinformation. 5 de diciembre. Brussels. Disponible en: https://commission.europa.eu/document/download/b654235c-f5f1-452d-8a8c-367e603af841_en?filename=eu-communication-disinformation-euco-05122018_en.pdf., acceso 1 de julio 2024.

Farkas, Johan y Schou, Jannick (2019). Post-Truth, Fake News and Democracy. New York: Routledge.

Figueruelo Burrieza, Ángela y Martín Guardado, Sergio (2023). Desinformación, odio y polarización (I). Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.

Foa, Roberto S.; Klassen, Anna; Slade, Michael; Rand, Alexander y Collins, Rachel (2020). The Global Satisfaction with Democracy Report 2020. Bennett Institute for Public Policy: University of Cambridge.

García Calderón, Carola y Olmedo Neri, Raúl A. (2019). «El nuevo opio del pueblo: apuntes desde la Economía Política de la Comunicación para (des)entender la esfera digital». Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales, 7(12): 84-96.

González Pazos, Jesús (2019). Medios de comunicación. ¿Al servicio de quién? Barcelona: Icaria.

Habermas, Jürgen (2023). A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics. Cambridge: Polity Press.

Hachten, William A. y Scotton, James F. (2012). The World News Prism: Changing Media, Clashing Ideologies. Iowa: Iowa State University Press.

Hameleers, Michael y Meer, Toni van der (2023). «Striking the Balance Between Fake and Real: Under What Conditions Can Media Literacy Messages that Warn About Misinformation Maintain Trust in Accurate Information?». Behaviour & Information Technology: 1-13. doi: 10.1080/0144929X.2023.2267700

Han, Byung-Chul (2022). Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia. Buenos Aires: Taurus.

Herreras, Emilio (2021). Lo que la posverdad esconde: medios de comunicación y crisis de la democracia. Barcelona: MRA Ediciones.

Hurcombe, Eliza y Meese, James (2022). «Australia’s DIGI Code: What Can We Learn from the EU Experience?». Australian Journal of Political Science, 57(3): 297-307. doi: 10.1080/10361146.2022.2080013

Knoll, Benjamin; Pitlik, Hans y Rode, Martin (2023). «TV Consumption Patterns and the Impact of Media Freedom on Political Trust and Satisfaction with the Government». Social Indicators Research, 169(1): 323-340. doi: 10.1007/s11205-023-03073-3

Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018). Como mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

Lewandowsky, Sthepan; Ecker, Ullrich K. H. y Cook, John (2017). «Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the “Post-Truth” Era». Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6(4): 353-369. doi: 10.1016/j.jarmac.2017.07.008

Lipset, Seymour (1959). Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y legitimidad política. En: A. Batlle (ed.). Diez textos básicos de ciencia política. Madrid: Editorial Ariel.

Maravall, José M. (1997). Regimes, Politics and Markets. Democratization and Economic Change in Southern and Eastern Europe. Oxford: Oxford University Press.

Marwick, Alice y Lewis, Rebecca (2024). Media Manipulation and Dis-information Online. Data & Society. Disponible en: https://datasociety.net/wp-content/uploads/2024/04/Manipulacao-da-midia-e-desinformacao-online.pdf, acceso 14 de febrero 2025.

Masip, Pere; Suau, Jaume y Ruiz-Caballero, Carlos (2020). «Percepciones sobre medios de comunicación y desinformacaión: ideología y polarización en el sistema mediático español». Profesional de la Información, 29(5): 1-13. doi: 10.3145/epi.2020.sep.27

McChesney, Robert W. (2000). «The political economy of communication and the future of the field». Media, Culture & Society, 22(1): 109-116.

McCoy, Jennifer (2019). «La polarización perjudica a la democracia y la sociedad». Por la paz, 36: 1-7. Disponible en: https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/la-polarizacion-perjudica-a-la-democracia-y-la-sociedad/, acceso 15 de febrero 2025.

McIntyre, Lee (2022). Posverdad. Madrid: Cátedra.

McNair, Brian (2017). Fake news: Falsehood, Fabrication and Fantasy in Journalism. London: Routledge.

Monsees, Lise (2023). «Information Disorder, Fake News and the Future of Democracy». Globalizations, 20(1): 153-168. doi: 10.1080/14747731.2022.2072894

Montero, José R.; Gunther, Richard; Torcal, Mariano y Menezo, José C. (1998). «Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección». REIS, 83: 9-49.

Morlino, Leonardo y Montero, José R. (1995). Legitimacy and Democracy in Southern Europe. En: R. Gunther; P. N. Diamandouros y H.-J. Puhle (eds.). The Politics of Democratic Consolidation. Southern Europe in Comparative Perspective. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Mosco, Vicent (2009). La Economía Política de la Comunicación. Reformulación y Renovación. Barcelona: Bosch.

Mounk, Yascha (2018). El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla. Barcelona: Paidós.

Nitrihual Valdebenito, Luis y Ulloa Galindo, Claudio (2022). «Economía Política de la Comunicación y estudio de las hegemonías discursivas: Fundamentos para comprender lo social». Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD), 4(16):1-15. doi: 10.15304/ricd.4.16.8421

Norris, Pippa (1999). Institutional Explanations for Political Support. En: P. Norris (ed.). Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance. New York: Oxford University Press.

Norris, Pippa (2011). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.

Osmundsen, Mathias; Bor, Alexander; Vahlstrup, Peter B.; Bechmann, Anja y Petersen, Michael B. (2021). «Partisan Polarization is the Primary Psychological Motivation Behind Political Fake News Sharing on Twitter». American Political Science Review, 115(3): 999-1015.

Pérez-Nievas, Santiago; García Albacete, Gema; Martín, Iván; Montero, José R.; Sanz, Amparo; Lorente, Jesús y Mata, Tomás (2013). «Los efectos de la crisis económica en la democracia española: legitimidad, insatisfacción y desafección». Proyecto de Investigación del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en: https://portalcientifico.uam.es/es/ipublic/item/2823413, acceso 10 de febrero 2025.

Przeworski, Adam (1997). «Una mejor democracia, una mejor economia». Claves de Razón Práctica, 70: 2-9.

Przeworski, Adam (2019). Crisis of democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Przeworski, Adam; Alvarez, Michael E.; Cheibub, José A. y Limongi, Fernando (2000). Democracy and Development Political Institutions and Well-being in the World 1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press.

Rabasa Gamboa, Emilio (2020). «La democracia participativa, respuesta a la crisis de la democracia representativa». Cuestiones Constitucionales, 43: 351-376.

Rhodes-Purdy, Matthew; Navarre, Raúl y Utych, Stephen (2023). The Age of Discontent. Cambridge: Cambridge University Press.

Rose, Richard y Mishler, William (1997). «Trust, Distrust and Skepticism: Popular Evaluations of Civil and Political Institutions in Post-Communist Societies». The Journal of Politics, 59(2): 418-451. doi: 10.2307/2998170

Runciman, David (2019). Así termina la democracia. Barcelona: Paidós.

Sádaba, Charo y Salaverría, Ramón (2023). «Tackling Disinformation with Media Literacy: Analysis of Trends in the European Union». Revista latina de comunicación social, 81: 17-32. doi: 10.4185/RLCS-2023-1552

Sevilla, Jordi (2021). The Divide Between the Rural and the Urban World. TheSocialObservatory. Disponible en: https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/en/-/the-divide-between-the-rural-and-the-urban-world, acceso 20 de febrero 2025.

Snyder, Timothy (2018). El camino hacia la no libertad. Barcelona: Galaxia Gutemberg.

Stitzlein, Sarah (2023). «Teaching Honesty and Improving Democracy in the Post-Truth Era». Educational Theory, 73(1): 51-73. doi: 10.1111/edth.12565

Van Reybrouck, David (2017). Contra las elecciones: Cómo salvar la democracia. Madrid: Taurus.

Vaquerizo Domínguez, Enrique (2020). «Medios de comunicación y flujos culturales internacionales: la vigencia actual del informe McBride». Revista de Comunicación de la SEECI, 51: 43-62. doi: 10.15198/seeci.2020.51.43-62

Vargas Chanes, Delfino y González Núñez, Juan. C. (2013). «Los determinantes de la satisfacción con la democracia, desde el enfoque de un modelo multinivel». EconoQuantum, 10(2): 55-75.

Vasilopoulou, Sofia y Talving, Liisa (2024). «Euroscepticism as a Syndrome of Stagnation? Regional Inequality and Trust in the EU». Journal of European Public Policy, 31(6): 1494-1515. doi: 10.1080/13501763.2023.2247961

Waisbord, Silvio (2020). «¿Es válido atribuir la polarización política a la comunicación digital? Sobre burbujas, plataformas y polarización afectiva». Revista SAAP, 14(2): 249-279.

Wardle, Claire y Derakhshan, Hossein (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking. Strasbourg: Council of Europe.

World Economic Forum (2024). The Global Risks Report 2024. Switzerland: World Economic Forum.

Gráfico 1. Personas SWD en los países de la UE

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Satisfacción-descontento con la democracia según la exposición a las FN y otras variables

socioeconómicas y políticas

|

Satisfecho |

Descontento |

||

|

Medios de comunicación nacional ofrecen información libre |

Sí |

73,4 |

26,6 |

|

No |

43,3 |

56,7 |

|

|

A menudo encuentra noticias o información que cree que |

En desacuerdo u otros |

64,6 |

35,4 |

|

De acuerdo |

55,3 |

44,7 |

|

|

Le es fácil identificar las noticias o información que cree que |

En desacuerdo u otros |

54,5 |

45,5 |

|

De acuerdo |

60,6 |

39,4 |

|

|

Discute sobre política (Discutepolitica) |

Frecuentemente |

63,1 |

36,9 |

|

A veces |

58,7 |

41,3 |

|

|

Nunca |

48,0 |

52,0 |

|

|

Dificultades para pagar facturas a fin de mes (Difacturasm) |

No |

65,0 |

35,0 |

|

Sí |

46,2 |

53,8 |

|

|

Nivel de estudios (Estudios) |

Alto |

65,8 |

34,2 |

|

Estudiando |

68,0 |

32,0 |

|

|

Medio |

53,3 |

46,7 |

|

|

Bajo o sin estudios |

49,3 |

50,7 |

|

|

Situación laboral personal (Sitlaboral) |

Muy buena |

72,3 |

27,7 |

|

Buena |

62,3 |

37,7 |

|

|

Más bien mala |

44,0 |

56,0 |

|

|

Muy mala |

32,0 |

68,0 |

|

|

Satisfacción con la vida que lleva (Satvida) |

Muy satisfecho |

71,2 |

28,8 |

|

Más bien satisfecho |

61,9 |

38,1 |

|

|

No muy satisfecho |

33,7 |

66,3 |

|

|

Nada satisfecho |

17,4 |

82,6 |

|

|

Posición ideológica |

Izquierda |

60,6 |

39,4 |

|

Centro |

60,7 |

39,3 |

|

|

Derecha |

58,7 |

41,3 |

|

|

Rechaza |

41,0 |

59,0 |

|

|

Mi voz cuenta en mi país |

Sí |

75,7 |

24,3 |

|

No |

33,2 |

66,8 |

|

|

Tamaño de la comunidad (Tcomunidad) |

Ciudades |

62,0 |

38,0 |

|

Villas |

56,8 |

43,2 |

|

|

Rural |

56,7 |

43,3 |

|

|

Modelo Estado Bienestar (Estbien) |

Nórdico |

85,2 |

14,8 |

|

Continental + Irlanda |

63,1 |

36,9 |

|

|

Mediterráneo |

55,3 |

44,7 |

|

|

Europa Este |

49,1 |

50,9 |

|

|

Polarización política (Polarizacionpol) |

2,0 |

2,3 |

|

|

Calidad institucional (Calidadinst) |

2,7 |

2,6 |

|

|

Estabilidad política (Estabilpolit) |

68,8 |

65,8 |

|

|

Total |

58,2 |

41,8 |

|

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Influencia del nivel de estudios en la identificación de las noticias falsas y la opinión sobre la

libertad de los medios

|

Le es fácil identificar las noticias o información que cree que distorsionan la realidad o que incluso son falsas |

Total |

Los medios de comunicación nacionales ofrecen información libre de las presiones políticas y comerciales |

Total |

||||

|

En desacuerdo u otros |

De acuerdo |

No |

Sí |

||||

|

Nivel de estudios |

Alto |

30,3 ٪ |

69,7 ٪ |

100,0 ٪ |

29,6 ٪ |

70,4 ٪ |

100,0 ٪ |

|

Estudiando |

35,5 ٪ |

64,5 ٪ |

100,0 ٪ |

29,0 ٪ |

71,0 ٪ |

100,0 ٪ |

|

|

Medio |

38,7 ٪ |

61,3 ٪ |

100,0 ٪ |

41,0 ٪ |

59,0 ٪ |

100,0 ٪ |

|

|

Bajo |

54,8 ٪ |

45,2 ٪ |

100,0 ٪ |

39,6 ٪ |

60,4 ٪ |

100,0 ٪ |

|

|

Total |

37,1 ٪ |

62,9 ٪ |

100,0 ٪ |

35,5 ٪ |

64,5 ٪ |

100,0 ٪ |

|

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Diagrama GSEM con Coeficientes

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. DWD en el país donde se vive según el modelo GSEM

|

Coef. |

OR |

P>z |

[95 ٪ Conf. Interval] |

||||

|

Insdempais <- |

|||||||

|

VARIABLES INDIVIDUALES |

|||||||

|

MCNinflibppc (Medios de comunicación ofrecen información libre de presiones políticas y comerciales) |

Sí |

0.000 |

1.00 |

||||

|

No |

1.004 |

2.73 |

0.000 |

0.934 |

1.074 |

||

|

Infalsa (A menudo encuentra noticias o información que… son falsas) |

En desacuerdo |

0.000 |

1.00 |

||||

|

De acuerdo |

0.274 |

1.31 |

0.000 |

0.195 |

0.352 |

||

|

Estudios (Nivel de estudios) |

Alto |

0.000 |

1.00 |

||||

|

Estudiando |

-0.253 |

0.78 |

0.001 |

-0.406 |

-0.100 |

||

|

Medio |

0.120 |

1.13 |

0.003 |

0.041 |

0.198 |

||

|

Bajo o sin estudios |

0.191 |

1.21 |

0.005 |

0.058 |

0.325 |

||

|

Discutepolítica (Discute sobre política) |

Frecuentemente |

0.000 |

1.00 |

||||

|

A veces |

-0.106 |

0.90 |

0.007 |

-0.184 |

-0.029 |

||

|

Nunca |

0.091 |

1.10 |

0.130 |

-0.027 |

0.209 |

||

|

Sitlaboral (Situación laboral personal) |

Muy buena |

0.000 |

1.00 |

||||

|

Buena |

0.149 |

1.16 |

0.004 |

0.049 |

0.249 |

||

|

Más bien mala |

0.307 |

1.36 |

0.000 |

0.181 |

0.433 |

||

|

Muy mala |

0.616 |

1.85 |

0.000 |

0.440 |

0.792 |

||

|

Difacturasm (Dificultades para pagar las facturas a fin de mes) |

No |

0.000 |

1.00 |

||||

|

Sí |

0.142 |

1.15 |

0.000 |

0.065 |

0.220 |

||

|

Satvida (Satisfacción con la vida |

Muy satisfecho |

0.000 |

1.00 |

||||

|

Más bien satisfecho |

0.207 |

1.23 |

0.000 |

0.111 |

0.303 |

||

|

No muy satisfecho |

0.890 |

2.44 |

0.000 |

0.758 |

1.022 |

||

|

Nada satisfecho |

1.481 |

4.40 |

0.000 |

1.205 |

1.756 |

||

|

Ideología |

Izquierda |

0.000 |

1.00 |

||||

|

Centro |

-0.025 |

0.98 |

0.579 |

-0.111 |

0.062 |

||

|

Derecha |

-0.199 |

0.82 |

0.000 |

-0.296 |

-0.103 |

||

|

Ns/NC |

0.248 |

1.28 |

0.000 |

0.115 |

0.380 |

||

|

Mivozcuentapais (Mi voz cuenta en mi país) |

Sí |

0.000 |

1.00 |

||||

|

No |

1.322 |

3.75 |

0.000 |

1.250 |

1.395 |

||

|

VARIABLES CONTEXTUALES |

1.00 |

||||||

|

Tcomunidad (Tamaño de la comunidad donde reside) |

Ciudades |

0.000 |

1.00 |

||||

|

Villas |

0.234 |

1.26 |

0.000 |

0.149 |

0.318 |

||

|

Rural |

0.280 |

1.32 |

0.000 |

0.194 |

0.367 |

||

|

Estbien (Modelo Estado Bienestar) |

Nórdico |

0.000 |

1.00 |

||||

|

Continental + Irl |

0.180 |

1.20 |

0.027 |

0.021 |

0.339 |

||

|

Mediterráneo |

-0.064 |

0.94 |

0.510 |

-0.253 |

0.126 |

||

|

Europa Este |

0.430 |

1.54 |

0.000 |

0.254 |

0.606 |

||

|

Polarizacionpol (Polarización política) |

0=en ab - 4=sí |

0.204 |

1.23 |

0.000 |

0.120 |

0.288 |

|

|

Calidadinst (Calidad institucional) |

Menor a mayor |

-0.270 |

0.76 |

0.028 |

-0.511 |

-0.029 |

|

|

Estabilpolit (Estabilidad política) |

0=más b - 100=más a |

-0.017 |

0.98 |

0.000 |

-0.022 |

-0.012 |

|

|

VARIABLES INTERVINIENTES |

|||||||

|

Infalsa <- |

|||||||

|

MCNinflibppc |

Sí |

0.000 |

1.00 |

||||

|

No |

0.824 |

2.28 |

0.000 |

0.768 |

0.881 |

||

|

Polarizacionpol <- |

|||||||

|

Infalsa (A menudo encuentra noticias o infor que … son falsas) |

En desacuerdo |

0.000 |

1.00 |

||||

|

De acuerdo |

0.142 |

1.15 |

0.000 |

0.126 |

0.158 |

||

|

Calidadinst <- |

|||||||

|

Infalsa (A menudo encuentra noticias o infor que … son falsas) |

En desacuerdo |

0.000 |

1.00 |

||||

|

De acuerdo |

-0.055 |

0.95 |

0.000 |

-0.061 |

-0.049 |

||

|

Estabilpolit <- |

|||||||

|

Infalsa (A menudo encuentra noticias o infor que … son falsas) |

En desacuerdo |

0.000 |

1.00 |

||||

|

De acuerdo |

-0.835 |

0.43 |

0.000 |

-1.048 |

-0.622 |

||

|

MCNinflibppc <- |

|||||||

|

Estudios |

Alto |

0.000 |

1.00 |

||||

|

Estudiando |

-0.077 |

0.93 |

0.147 |

-0.182 |

0.027 |

||

|

Medio |

0.303 |

1.35 |

0.000 |

0.247 |

0.359 |

||

|

Bajo |

0.202 |

1.22 |

0.000 |

0.114 |

0.289 |

||

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. DWD en el país donde se vive según el modelo GSEM (Continuación)

Recepción: 09/09/2024

Revisión: 16/01/2025

Aprobación: 07/04/2025