doi:10.5477/cis/reis.192.87-104

Los trenes suburbanos de pasajeros como alternativa al uso del automóvil en los suburbios de las principales ciudades de España:

un análisis de los viajes al trabajo

Suburban Passenger Trains as an Alternative to Car Use in Spain’s Major City Suburbs: An Analysis of Commuting

Fernando Calonge Reillo

|

Palabras clave Suburbios

|

Resumen Ante el incremento de las temperaturas globales, es necesario disminuir el uso del automóvil para los viajes cotidianos. Este artículo investiga las posibilidades de que el tren se constituya como una alternativa al automóvil en los suburbios españoles, y se apoya en la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del Instituto Nacional de Estadística. El artículo descubre un notable incremento del uso del automóvil en los suburbios, pero también del tren. Los factores más determinantes para la selección del tren son los contextuales, como el no disponer de acceso al automóvil, y el incremento de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, ciertos factores que apuntan a situaciones de desventaja social, como ser joven, mujer, inmigrante y de menor nivel educativo también condicionan un mayor uso del tren. |

|

Key words Suburbs

|

Abstract Given the rising global temperatures, discouraging the use of private cars for daily commutes has become a necessity. This study examines the potential for rail transport as a viable alternative to automobile use for this type of travel in Spain. It relies on data from the Spanish National Statistics Institute’s Household Survey. The findings reveal a concurrent increase in both rail and car use in suburban settings, highlighting the significance of contextual factors, especially the lack of car ownership and rail infrastructure extension. While sociodemographic factors appear to be less influential, the study underscores the disproportionate reliance on suburban rail services amongst younger individuals, women, immigrants, and those from lower socioeconomic backgrounds. |

Cómo citar

Calonge Reillo, Fernando (2025). «Los trenes suburbanos de pasajeros como alternativa al uso del automóvil en los suburbios de las principales ciudades de España: un análisis de los viajes al trabajo». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 192: 87-104. (doi: 10.5477/cis/reis.192.87-104)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Fernando Calonge Reillo: Universidad Rey Juan Carlos | fernando.calonge@urjc.es

Introducción

El año 2023 ha sido el más cálido desde que existen registros oficiales. La información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, 2024) señala que la temperatura de la Tierra en 2023 fue 1,36 ºC superior que la media registrada entre 1850 y 1900. A nivel internacional, se ha reconocido el vínculo entre el consumo de combustibles fósiles, las emisiones de CO2 y el calentamiento global (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023). Buena parte de este elevado consumo de combustibles fósiles responde a los requerimientos del transporte, particularmente en contextos suburbanos y de elevada dispersión poblacional. Se ha acreditado que el crecimiento disperso desincentiva el uso del transporte público e impulsa la dependencia del automóvil, principal generador de CO2. Así, la literatura ha constatado que el total de emisiones se incrementa de forma notable en áreas urbanas con densidades de población por debajo de los 1650 habitantes por kilómetro cuadrado, y donde el uso del transporte público supone menos del 15 % del total de viajes (Gately, Hutyra y Wing, 2015).

Ahora bien, en los suburbios, el uso del tren puede compensar el incremento de las distancias de viaje (Cervero y Day, 2008), ya que puede competir eficazmente con los automóviles, al conseguir velocidades de operación similares, en torno a los 35-40 km/h (Newman, 2009). Además, el tren suburbano puede convertirse en una alternativa de transporte respecto al automóvil si se combina con políticas de densificación y de uso de suelos en los suburbios (Manaugh y El-Geneidy, 2010).

En este tenor, este artículo analiza los condicionantes del uso del tren sobre el automóvil para ir a trabajar, de forma que el tren se pueda considerar una alternativa viable en los contextos suburbanos. Así, el principal objetivo de este artículo se centra en establecer los factores que inciden en un mayor uso del tren frente al automóvil en los viajes al trabajo, y en esclarecer cuáles de esos factores son más determinantes en el contexto de los suburbios de las principales ciudades españolas, algo que aún no ha sido abordado con entera suficiencia.

Para cumplir este objetivo, se analizaron los datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (España). Esta encuesta incluyó información sobre el comportamiento de viaje y otras variables relevantes como los niveles de ingreso y educativos, la situación laboral o las características de los hogares. Se usaron estadísticos descriptivos para determinar el reparto modal en los municipios suburbanos de las ciudades, y regresiones logísticas para identificar los factores que aumentaban las probabilidades de seleccionar el tren en lugar del automóvil.

Marco teórico

Existe una amplia gama de servicios de trenes para pasajeros. Entre las clasificaciones más aceptadas de estos servicios se cuenta la de la Asociación Internacional de Transporte Público, que incorpora al metro, el tren ligero y otros servicios, como los trenes suburbanos de pasajeros (International Association of Public Transport, 2024). Los trenes suburbanos de pasajeros integran aquellos servicios ferroviarios que cubren de forma regular las distancias cortas entre una ciudad central y sus suburbios. Estos servicios pueden ofrecerse a través de determinadas rutas fijas, permiten viajes multidestino y son operadas por compañías específicamente constituidas para responder a estos propósitos (American Public Transportation Association, 2023).

La aparición del fenómeno suburbano se desarrolló de forma paradigmática en las ciudades estadounidenses a mediados del siglo xx, y puede ser entendido como el crecimiento de población y actividades económicas de naturaleza no centrales, derivadas de la expansión urbana, y que incorpora la constitución de un tipo de vida específico (Ekers, Hamel y Keil, 2012). Desde el punto de vista del transporte, este fenómeno comportó el aumento de las distancias y los tiempos de viaje (Chang, Lin y Lindley, 2007; Cervero y Day, 2008; Delclos-Alió y Miralles-Guasch, 2017), lo que hizo que el automóvil se convirtiera en el medio de preferencia por su capacidad de salvar flexiblemente localizaciones dispersas (Wachs, 2013). En estos contextos suburbanos, solo los trenes mostraron unos niveles similares de eficacia gracias a sus elevadas velocidades de operación (Cervero y Day, 2008; Pan et al., 2017), lo que deriva en que ambos medios de transporte sean los únicos en ganar viajeros en este contexto suburbano (Habib, 2014).

Ahora bien, en términos de sustentabilidad, no es accesorio que la expansión suburbana se produzca desde un mayor uso del automóvil privado o del tren suburbano, dado que el recurso a este último medio de transporte, junto con políticas de redensificación y de usos de suelo, consiguen aminorar las emisiones de CO2 a la atmósfera (Manaugh y El-Geneidy, 2010). Este hecho recomienda ampliar las investigaciones centradas en analizar las posibilidades de que los habitantes de las zonas suburbanas adopten los trenes como alternativa para su movilidad cotidiana.

En términos globales, diversos estudios analizan cómo los ferrocarriles suburbanos pueden convertirse en una alternativa viable para los viajes cotidianos. Estas aportaciones, generalmente, han destacado dos tipos de factores que motivan un mayor uso del tren frente al automóvil.

En primer lugar, se ha analizado cómo el contexto urbano y de la disposición de los medios de transporte influyen en que los sujetos utilicen los trenes suburbanos de pasajeros en lugar del automóvil. Un crecimiento suburbano más compacto, con el incremento de las densidades urbanas (Narsi y Zhang, 2019; Shung et al., 2014), la reducción de las distancias a los centros urbanos (Loo, Chen y Chan 2010), a las residencias (Brown et al., 2016; Liu,Yao y Li, 2018) o a los centros de trabajo (Cervero, 2006; Pan et al., 2017), acarrea mayores posibilidades de aprovechamiento del tren suburbano de pasajeros. Asimismo, mejoras en la accesibilidad urbana (Pan et al., 2017) y el fomento de la diversidad de usos de suelo (Pinjari et al., 2011; Yan y Yang, 2023) favorece un mayor uso del tren.

Asimismo, múltiples estudios subrayan que la posesión de automóvil se traduce en su uso extensivo para realizar la mayor parte de los desplazamientos cotidianos (Khan et al., 2016; Chen, Ge y Pan, 2021). Este mayor uso, a su vez, se vería correspondido por una reducción de las preferencias del tren de pasajeros (Combs et al., 2016). Ahora bien, también existen investigaciones que subrayan el sentido inverso de esta vinculación, y que descubren una relación positiva entre unos mayores niveles de accesibilidad al automóvil y un mayor uso del tren de pasajeros (Brown et al., 2014; Loo, Chen y Chan, 2010). Al mismo tiempo, la literatura ha hecho evidente que mayores inversiones en la mejora de la conectividad de las estaciones (Cervero, 2006; Pan et al., 2017), la extensión de la infraestructura ferroviaria (Mohan, 2008; Gao et al., 2019), y la mejora de las velocidades de operación (Currie y Delbosc, 2013; Shung et al., 2014) se traducen en un mayor uso del tren.

En segundo lugar, se ha destacado que ciertos factores sociodemográficos inciden en un mayor uso del tren. Se ha mostrado que el ser mujer (Surprenant-Legault, Patterson y El-Geneidy, 2013), joven (Nasri y Zhang, 2019; Yan y Yang, 2023; Senior, 2009) o integrante de alguna minoría étnica (Tammaru, 2005; Brown et al., 2014) está asociado con un mayor uso del tren. Ahora bien, existen inconsistencias en el análisis de los factores económicos, pues algunas aportaciones señalan que las personas en hogares con mayores ingresos son usuarios preferentes de los trenes (Senior, 2009), aunque otras indican que sus integrantes recurren mayoritariamente al automóvil (Luo, Xiong y Xiong, 2019). Sí parece haber mayor coincidencia a la hora de estimar que el aumento de los niveles educativos se traduce en una mayor frecuencia del uso del tren (Nasri y Zhang, 2019; Obry-Legos y Boisjoly, 2024). Por último, se ha establecido que las familias nucleares con hijos tienden a realizar un menor uso de los trenes y un mayor uso del automóvil, por su supuesta flexibilidad para atender las labores del cuidado (Freudendal-Pedersen, 2009; Puhe y Schippl, 2015).

El distinto peso que pueden tener los factores contextuales o los sociodemográficos en la explicación de la preferencia por el tren suburbano de pasajeros no es accesorio. Por un lado, la promoción de las óptimas condiciones contextuales para el fomento de los viajes en tren depende fundamentalmente de las administraciones públicas, que son las responsables de orientar las políticas urbanas y de transporte. Por otro lado, se puede intuir que algunos de los condicionantes sociodemográficos del mayor uso del tren son expresivos, al mismo tiempo, de situaciones sociales de mayor desventaja y vulnerabilidad, como es el hecho de ser mujer, joven, de bajos niveles educativos y económicos, o de pertenecer a minorías étnicas. El atender a la prevalencia que adquieren unos y otros factores puede ofrecer importantes indicaciones sobre qué tipo de desarrollo urbano y de transporte se puede promover, y de qué manera estas acciones condicionan políticas de inclusión social de las poblaciones más desfavorecidas.

Así, este artículo busca comprobar el diferente peso que tienen ambos conjuntos de factores en la determinación del uso del tren suburbano de pasajeros frente al automóvil, en el caso de España, país donde aún son escasas este tipo de aportaciones. Hasta lo que se ha indagado, la presente investigación es una de las primeras en abordar las condiciones para que el tren de pasajeros se convierta en una alternativa al automóvil en los contextos suburbanos españoles.

En el caso español, la extensión de los trenes suburbanos ha mejorado las condiciones de accesibilidad y de aprovechamiento del transporte público, sobre todo en las grandes ciudades (Alonso, Monzón y Cascajo, 2015). En la literatura existe escasa información sobre la cuota del reparto modal que corresponde a los sistemas ferroviarios, aunque se señala que puede estar entre el 10 % y el 20 % (Cascajo et al., 2010), y que es más baja que en el resto de países europeos (Carpintero, Maraña y Barcham, 2010).

Es difícil encontrar estudios del caso español que analizan los determinantes contextuales y los sociodemográficos del uso del tren suburbano frente al del automóvil. Lo más frecuente es encontrar investigaciones dedicadas a analizar los factores del uso del automóvil que, de forma puntual, hacen referencia a la preferencia por el tren.

Así, respecto a los factores contextuales, se señala la gran importancia que tienen los niveles de urbanización, frente a la expresión de las conductas personales, para explicar la predilección por el automóvil (Módenes-Cabrerizo y Menacho-Montes, 2019). En una línea similar, Matas, Raymond y Roig (2009) han advertido que las mejoras de accesibilidad a los centros de trabajo o residir en los centros de las ciudades implica un menor uso del automóvil. También hay estudios que analizan los condicionantes contextuales para la preferencia por el transporte público, pero que no incluyen precisiones explícitas al uso del tren. A este respecto, menores densidades urbanas están relacionadas con una mayor pérdida de viajeros en el transporte público (Alonso, Monzón y Cascajo, 2015; Cascajo et al., 2010; Oña et al., 2010), y la ubicación periférica de las residencias implica una peor evaluación del transporte público (Oña, Estévez y Oña, 2020; Oña, Estévez y Oña, 2021), aunque, en ocasiones, esta ubicación no sería determinante para la selección del tipo de transporte usado (Muñoz et al., 2014). También se ha mostrado que la extensión de la red de transporte público y la consiguiente reducción de la distancia entre estaciones acarrean una mejora en la percepción y aprovechamiento por parte de los usuarios (Oña y Oña, 2022; Marmolejo y Tornés, 2017; Cascajo et al., 2010). Respecto a la accesibilidad al automóvil, no existen resultados concluyentes. Hay autores que han descubierto que el acceso y conducción de automóviles determina una peor valoración y un menor uso del transporte público (Oña, Estévez y Oña, 2020), aunque no se han encontrado coincidencias entre las tasas de motorización y el uso del transporte público (Cascajo et al., 2010).

La literatura para el caso español también ha analizado el papel de los factores sociodemográficos para explicar la selección de los medios de transporte. Así, existe cierto acuerdo en señalar que los hombres valoran peor el transporte público (Oña y Oña, 2022) y lo usan menos (Matas, Raymond y Roig, 2009), aunque hay investigaciones que indican que el sexo no es un buen predictor del uso del transporte público (Oña et al., 2021). Asimismo, existen discordancias sobre el efecto que tiene el nivel de ingreso en la selección del medio de transporte en España, puesto que se ha mostrado que las personas de elevados ingresos prefieren el automóvil por su conveniencia y comodidad (Oña, Estévez y Oña, 2021), aunque se advierte que los elevados ingresos coinciden con una mayor capacidad de elegir áreas mejor conectadas por transporte público, que podría, así, llegar a ser más utilizado (Marmolejo y Tornés, 2017). Correlativamente, las áreas residenciales de bajos ingresos están alejadas de la red de transporte público, lo que se derivaría en un menor uso (Pitarch Garrido, 2013). Por último, también se ha advertido que las poblaciones de inmigrantes son más dependientes del transporte público, en el que empeñan más tiempo para viajar (Casado-Díaz et al., 2022).

Contando con las diversas aportaciones encontradas para el caso español, este artículo sería de los primeros en especificar las condiciones que explican el mayor uso del tren suburbano de pasajeros sobre el automóvil en los contextos de las principales ciudades españolas. Asimismo, y según se reveló con anterioridad, se buscará determinar la distinta influencia que pueden tener los factores contextuales y los factores sociodemográficos en la selección del tren como medio de transporte cotidiano. Esto permitiría identificar el posible papel que puedan tener las instituciones públicas a la hora de establecer políticas de transporte que impulsen este tipo de transporte sustentable como medio para un acceso universal al espacio urbano.

Caso de estudio

Los servicios trenes suburbanos de transporte de pasajeros en España, conocidos como Cercanías, comenzaron su operación en 1954 con fines recreativos, al conectar la ciudad de Madrid con las montañas al norte de la Cordillera Central (Muñoz Rubio, 2016). Durante la década de los setenta, estos servicios ayudaron a canalizar buena parte del desarrollo urbano hacia las poblaciones limítrofes de las grandes ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona (Muñoz Rubio, 2016). Sin embargo, el cambio sustantivo en la operación de estos servicios ocurrió en la década de los noventa, cuando se expandieron y reorganizaron las conexiones para facilitar el viaje pendular de los trabajadores en quince áreas urbanas (Muñoz Rubio, 2016). Esta expansión propició un aumento sustancial de los viajes, que pasaron de 316 millones a los 442 millones del año 2023. Como argumentó Muñoz Rubio (2016: 29), el desarrollo de la red de cercanías a primeros del siglo xxi fue instrumental en la consolidación del crecimiento urbano alrededor de las principales ciudades españolas.

Hoy en día (2024), la distribución de los kilómetros de Cercanías en las principales ciudades españolas queda reflejada en la tabla 1.

Tabla 1. Extensión en kilómetros de la red de Cercanías

|

Kilómetros |

|

|

Madrid |

391 |

|

Barcelona |

462 |

|

Valencia |

366 |

|

Bilbao |

153 |

|

Sevilla |

254 |

|

Zaragoza |

17 |

|

Málaga |

70 |

|

Palma de Mallorca |

140 |

|

Murcia |

220 |

|

Alicante |

220 |

|

Asturias |

369 |

|

Santander |

86 |

|

San Sebastián |

80 |

|

Córdoba |

24 |

|

Cádiz |

61 |

Fuente: Elaboración del autor, tomando como base información del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Estos datos de la extensión de la red de Cercanías han sido incorporados a la base de datos de esta investigación. Sin embargo, se necesitarán estudios más pormenorizados que atiendan al particular despliegue territorial de esta red por los distintos municipios para poder observar cómo su configuración está supeditando las variaciones en los distintos niveles de uso.

Más allá de eso, hay que consignar una muy elevada variabilidad en las condiciones de movilidad en los diferentes núcleos analizados, ya que se constata, por ejemplo, que la proporción de viajes desarrollados en automóvil puede alcanzar el 50 % en ciudades como Sevilla, mientras que en Barcelona apenas llega al 22 % (Observatorio de la Movilidad Metropolitana, 2024). A su vez, esta variabilidad se reproduce al considerar la centralidad o no de las áreas consideradas. Así, por ejemplo, en el centro de Madrid, el 24,1 % de los traslados se hacían en automóvil, y en sus coronas metropolitanas estas cifras alcanzaron el 45,4 % (Observatorio de la Movilidad Metropolitana, 2024).

En cuanto al transporte en trenes suburbanos de pasajeros, este tipo de transporte representó, en 2018, el 12,8 % del total de los viajes realizados (Observatorio del Transporte y la Logística en España, 2020). Solo Madrid y Barcelona agruparon el 79 % del total de viajeros de trenes suburbanos con 230 y 120 millones transportados año, respectivamente, y sumados Valencia, Málaga y Bilbao se alcanzó el 91 % de los viajeros totales (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2023). En términos proporcionales, destacan también los grandes núcleos de población, como se observa del hecho de que en Madrid el 14,71 % de viajes de transporte público en 2022 se realizara en los trenes suburbanos de pasajeros, y para Barcelona la cifra fuera del 11,7 %. En otros núcleos, como Sevilla, apenas el 6,5 % de todos los viajes en transporte público correspondieron a estos viajes en tren suburbano. En consonancia con todo ello y más allá de los resultados agregados que se integran en este artículo, se hará necesario atender a las condiciones particulares de cada uno de los núcleos urbanos analizados para alcanzar un mejor entendimiento sobre los determinantes del uso del tren en zonas suburbanas.

Datos y metodología

El presente artículo recurrió a los datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (España), que integraba características de los ciudadanos, de sus viajes al trabajo y los centros educativos, de los hogares y de las viviendas en todo el territorio español. Esta información fue complementada con datos sobre la disponibilidad de transporte masivo y de infraestructura ferroviaria suburbana proporcionados por los operadores de transporte locales y las empresas Adif y Renfe.

La base de datos inicial reunió información para un total de 424 493 elementos muestrales. Se produjeron secuenciales segmentaciones de esta muestra hasta llegar a la población objetivo de este estudio: las personas de municipios suburbanos con servicios de trenes suburbanos que realizaban viajes cotidianos a sus trabajos, según se refleja en la siguiente tabla.

Se usaron estadísticos descriptivos y de significatividad para determinar las principales diferencias en el reparto modal entre los habitantes de municipios centrales y municipios suburbanos. Los resultados obtenidos fueron significativos, por lo que se avanzó en el análisis de buscar posibles factores del uso del tren en los municipios suburbanos, según las variables detectadas en la revisión de la literatura.

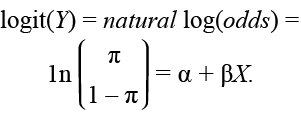

Se aplicaron técnicas de regresión logística para la identificación de esos factores. Estas técnicas se usan para predecir los valores de éxito o fracaso, o de ocurrencia o no ocurrencia de ciertos eventos en variables de tipo dicotómicas, según los valores de las variables predictoras (King y Zeng, 2001). En el caso que aquí nos ocupa, se analizó la probabilidad de que las personas que viajan al trabajo en municipios suburbanos utilizaran el tren en lugar del automóvil, según las variables independientes identificadas en la revisión de la literatura.

Estas técnicas están basadas en la transformación logística, que transforma las probabilidades de ocurrir de la variable dependiente a través de una función lineal de las variables independientes (Peng et al., 2002). Esta transformación permite que el modelo pronostique la probabilidad de un individuo de seleccionar el viaje en tren, basándose en los valores de las variables independientes.

La fórmula específica de la regresión logística empleada en este estudio, tal y como la detalló Peng et al. (2002: 3) es la siguiente:

Donde:

π es la probabilidad del resultado de interés.

α es la intersección en Y.

β es el coeficiente de regresión

e es la base de los logaritmos naturales (Peng et al., 2002: 3).

Según el propósito de este trabajo de distinguir el desigual peso de los factores contextuales y los sociodemográficos, se siguió el método de dos pasos de la regresión logística. En el primer paso se incluyeron las variables contextuales y en el segundo las sociodemográficas, para ver como estas moderaban los efectos de las primeras variables contextuales. Para realizar el análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS en su versión 26.

Resultados

Reparto modal y características de los viajes al trabajo en municipios centrales y suburbanos

En términos generales (tabla 3), existió un destacable uso del automóvil como medio de preferencia para realizar los viajes al trabajo (el 55,6 % de los trabajadores lo usaron). Este uso se acentuó en el contexto de los municipios suburbanos, donde fue utilizado por el 65,8 % de los trabajadores, frente al 49,9 % que lo usaron en los municipios centrales, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (χ²=, 1.477,817, sig. < 0,000). Solo la utilización del tren para ir al trabajo aumentó también en los municipios suburbanos, aunque los niveles de uso fueron bastante reducidos (2,3 % de trabajadores en estos municipios, frente al 1,0 % en los centrales). Estos datos confirmaron, para el caso español, lo señalado en la literatura (Habib, 2014) sobre el uso creciente del automóvil y de los trenes suburbanos de pasajeros en los contextos suburbanos.

La investigación retomó las variables identificadas en la literatura que explican el uso diferencial del tren frente al automóvil, para observar si tenían aplicación para el caso español. La tabla 4 confirma, como otro descubrimiento de este trabajo, la existencia estadísticamente significativa de perfiles distintos entre los usuarios de ambos medios de transporte en los contextos suburbanos.

El análisis de las variables de tipo contextual permite señalar que los usuarios de tren vivían en municipios más densamente poblados (una media de 6,24 mil habitantes por kilómetro cuadrado) que los de automóvil (una media de 3,98 mil habitantes por kilómetro cuadrado). Las personas usuarias de tren también vivían en conurbaciones con mayor extensión de transporte masivo (236,56 kilómetros de estas infraestructuras) y de cercanías (398,06 kilómetros), en comparación con las usuarias de automóvil (150,75 kilómetros de transporte masivo y 284,43 de cercanías). Así, entre quienes fueron al trabajo en automóvil, el 96,3 % tenía automóvil en el hogar, y de quienes fueron en tren solo el 66,9 % tenía automóvil. Asimismo, quienes viajaron en automóvil al trabajo tenían en su hogar una media de 1,7 automóviles, frente 1,4 automóviles de los que iban en tren.

También se observan diferencias importantes en la composición de las variables sociodemográficas entre las personas usuarias de tren y de automóvil. Así, de forma proporcional, existió, entre quienes usaban el tren, una mayor presencia de mujeres (53,0 % frente a 43,7 % de los que usaban el automóvil), de personas nacidas fuera de España (35,5 % frente al 13,4 % entre los usuarios del automóvil), y de personas más jóvenes (tabla 4). También se constata que cerca de la mitad de los usuarios del tren eran personas más pobres, con ingresos por debajo de los 2000€, cuando solo el 37,5 % de los usuarios del automóvil tenían este nivel adquisitivo. Sin embargo, no se pudo establecer ninguna afirmación concluyente respecto al nivel educativo, pues, salvo en la educación básica, en el resto de los niveles, las proporciones fueron bastante fluctuantes (tabla 4). Asimismo, los datos consignan un mayor uso proporcional del automóvil dentro de las familias tradicionales, compuestas por personas casadas con hijas e hijos en casa (el 54,8 % de todos los usuarios de automóvil, pero solo el 39,5 % de los usuarios del tren), y un mayor uso proporcional del tren entre los integrantes de hogares no consanguíneos (8,2 % de estos usuarios, y el 5,4 % de los usuarios del automóvil), y entre las personas solteras (44,2 %, pero solo un 36,7 % entre todos lo que usaron el automóvil). Estos datos sugieren una vinculación entre el uso del tren y un menor número de obligaciones familiares, como muestra que las y los usuarios de tren dedicaron al cuidado 35,4 horas semanales, y los de automóvil 40,5 horas.

Regresiones logísticas

Los estadísticos descriptivos identificaron importantes diferencias entre las características de los usuarios de tren y de automóviles. Se generaron diversos modelos de regresión logística para descubrir si estas características influían en la probabilidad de elegir el tren en lugar del automóvil para los viajes al trabajo. El propósito de este trabajo era identificar el diferencial peso de los factores de tipo contextual y el de los sociodemográficos en la explicación del uso del tren, por lo que las regresiones logísticas se aplicaron de manera secuencial. El primer modelo, que incluyó los factores de contexto, explicó entre el 6,5 % (R cuadrado de Cox y Snell) y el 25,8 % (R cuadrado de Nagelkerke) de la varianza de la variable dependiente. El modelo alcanzó un buen nivel de ajuste, al clasificar de manera correcta al 96,9 % de los casos, y fue estadísticamente significativo χ²(7, N = 23,412) = 100,054, sig. < 0,001, de forma que discriminó convenientemente a los usuarios de tren frente a los de automóvil.

El segundo modelo incorporó los factores sociodemográficos, y consiguió mejorar ligeramente la capacidad de predecir la varianza de la selección del tren, que ahora osciló entre el 6,7 % (R cuadrado de Cox y Snell) y el 27,5 % (R cuadrado de Nagelkerke), consiguiendo clasificar de manera correcta al 96,9 % de los casos. Este segundo modelo fue estadísticamente significativo χ² (27, N = 21,112) = 90,851, sig. < 0,001. La mejora en la capacidad predictiva del segundo modelo fue bastante reducida, por lo que se puede apuntar, como otro descubrimiento relevante de este trabajo, que los factores contextuales desempeñaron un papel más prominente en la explicación del uso del tren que los factores sociodemográficos.

La mayor relevancia de los factores contextuales se aprecia también en la revisión de los coeficientes B (tabla 5). Así, los anteriores datos confirman el importante papel que tuvo la ausencia de acceso al automóvil; esta condición aumentó la probabilidad de usar el tren por un factor de 8,143, confirmando lo señalado por la literatura en el contexto internacional en las investigaciones de Combs et al. (2016). Otra variable importante fue el trabajar en un municipio diferente del de residencia. Quienes así lo hacían, tenían 3,127 más probabilidades de ir a sus trabajos en tren, frente a quienes trabajaron en el mismo municipio de donde residían.

Por su parte, una mejor accesibilidad y conectividad territorial alentó un uso mayor del tren. Así, cada kilómetro extra de los trenes suburbanos en el municipio, y vivir en un vecindario bien conectado al transporte aumentó las probabilidades de ir al trabajo en tren por un factor de 1,006 y de 1,908, respectivamente (tabla 5). Estos datos confirman, para el caso español, lo apuntado en la literatura internacional sobre cómo las mejoras en accesibilidad y conectividad al tren redundan en un mayor uso (Mohan, 2008; Gao et al., 2019). Ahora bien, y en contra de lo apuntado por la literatura (Narsi y Zhang, 2010; Shung et al., 2014), vivir en áreas más densamente pobladas no condujo a un mayor uso del tren frente al automóvil. Como se aprecia, cada millar extra de habitantes por kilómetro cuadrado del municipio redujo la probabilidad de ir al trabajo en tren por un factor de 0,977.

El análisis de los factores sociodemográficos revela que ser mujer y haber nacido fuera de España incrementó significativamente la probabilidad de usar el tren para ir al trabajo, con factores de 1,832 y 1,742 respectivamente. Asimismo, los resultados confirman la relación inversa entre edad y uso del tren, donde cada año adicional redujo la probabilidad de usarlo por un factor de 0,996. Este conjunto de datos sobre los factores sociodemográficos confirma lo que había sido apuntado por la literatura para el propio caso español (Oña y Oña, 2022; Matas, Raymond y Roig, 2009; Casado-Díaz et al., 2022). Respecto a los ingresos, el uso del tren se vio favorecido por estar por debajo del umbral 7500 € (tabla 5), por lo que se podría confirmar lo también señalado por parte de la literatura sobre el uso del tren por los sectores menos adinerados de la población (Luo, Xiong y Xiong, 2019). Por otra parte, y en línea con los estadísticos descriptivos, se observó que niveles educativos por debajo de los posgrados aumentaron la probabilidad de usar el tren, aunque la relación en estos rangos inferiores fue variable y no permitió identificar una tendencia clara. Finalmente, la presencia de hijos en el hogar disminuyó la probabilidad de usar el tren, con un factor de 0,830 por cada hijo adicional.

Discusión y conclusiones

Los anteriores resultados, que comportan una de las primeras aproximaciones sobre la extensión y los condicionantes del uso del tren como alternativa de transporte en los suburbios de las principales ciudades españolas, permiten identificar las siguientes contribuciones.

En primer lugar, se ha demostrado que el crecimiento suburbano en España se ha realizado desde un uso más intensivo del automóvil en los viajes al trabajo, en comparación con el tipo de viajes que se desarrolla en los sectores centrales de las ciudades. Este es un hecho previsible, y ya ha sido constatado en una gran diversidad de países como Estados Unidos (Baum-Snow, 2010), México (Guerra, 2014), Francia (Aguilera y Mignot, 2004) o Polonia (Wolny, 2019). La suburbanización, también en el caso de España, estaría imitando la pauta de construirse sobre un incremento de las distancias y tiempos de viaje (Delclós-Alió y Miralles-Guasch, 2017; Cervero y Day, 2008), lo que, a su vez, suscitaría mayores dificultades para extender de manera eficiente la red de transporte público (Wolny, 2019; Alonso, Monzón y Cascajo, 2015) y alentaría en los nuevos habitantes de estos espacios la percepción de necesitar recurrir al automóvil para solucionar sus traslados cotidianos (Woldeamanuel et al, 2009; Sun y Zacharias, 2020). Las dinámicas de crecimiento suburbano que implican un consumo de elevadas extensiones de territorio, y el recurso creciente al automóvil, necesitan una vigilancia específica para el caso español, contando con los compromisos adquiridos por el país sobre la descarbonización de la economía y sobre las regulaciones europeas de reducciones vinculantes de gases de efecto invernadero. A este respecto, puede considerarse alentador el hecho de que los resultados del artículo mostrasen también un incremento en el uso del tren para ir al trabajo en los municipios suburbanos respecto a los centrales, algo que confirma la evidencia reunida en otros contextos (Habib, 2014). A pesar de que el porcentaje de uso de los trenes suburbanos era aún muy exiguo, el fomento de este medio de transporte puede constituirse en una buena alternativa para que la expansión suburbana no se produzca desde el uso intensivo del automóvil.

En segundo lugar, los resultados del artículo descubrieron la mayor relevancia que cobraron los factores contextuales para promover el uso del tren suburbano, factores cuya regulación queda mayoritariamente bajo la iniciativa de las administraciones públicas. Especialmente importante para el uso del tren suburbano fue la no disponibilidad de automóvil en el hogar. En este tenor, la política clave para conseguir un crecimiento suburbano soportado por el transporte ferroviario sería todas aquellas medidas que restrinjan el acceso y uso de los automóviles. Aunque este tipo de medidas exigiría un diseño meticuloso y adaptado a las condiciones de cada urbe (Hull, 2011), tendría consecuencias muy favorables no solo para la reducción del tráfico, algo mayoritariamente estudiando en la literatura (Moavenzadeh y Markow, 2007), sino, sobre todo, para el mismo desarrollo del transporte de trenes suburbanos (Litman, 2005). Ahora bien, esta investigación mostró que el incremento de kilómetros de ferrocarriles suburbanos y la mejora de la conectividad al transporte público eran factores también importantes para encontrar un mayor uso de trenes suburbanos, convirtiéndose en medidas a incluir en la agenda de la política de transporte en contextos suburbanos del país. De esta manera, además, se estaría trabajando hacia la integración de medidas complementarias de fomento del transporte sustentable que se ha reclamado de forma insistente desde la literatura (Khan et al., 2016; Topalovic, Tobey y Lotimer, 2008).

En tercer lugar, los resultados de esta investigación pusieron de relieve que, aunque menos importantes, ciertos factores sociodemográficos también estaban detrás de un mayor uso de los trenes suburbanos para ir al trabajo. Así sucedía con la condición de ser mujer, de haber nacido fuera de España, de no tener niveles elevados de ingresos o de ser población joven. Ahora bien, es de destacar que todos estos atributos corresponden también a los que ciertos autores han identificado como responsables de las desventajas del transporte, es decir, de las dificultades para acceder a servicios urbanos esenciales como escuelas, centros sanitarios o de trabajo (Shay et al., 2016; Kamruzzaman et al., 2016). En particular, la literatura ha demostrado que esos condicionantes sociodemográficos, que nosotros hemos visto que fomentan un mayor uso del tren, también definen a tipos de sujetos a los que se les presentan especiales dificultades para viajar convenientemente a los principales atractores urbanos de actividades (Hine, 2011; Shay et al., 2016). Cabría plantear la hipótesis de que, por el hecho de que las condiciones sociales señaladas implican dificultades para aprovechar las mejores oportunidades de transporte y accesibilidad, que en los contextos suburbanos serían las que brindara el uso del automóvil, esas mismas condiciones están conduciendo a la obligatoriedad de recurrir como alternativa a los trenes suburbanos para los viajes al trabajo. En caso de ser esto cierto, estaríamos ante un fenómeno de público cautivo (Jacques, Manaugh y El-Geneidy, 2012) del uso de los trenes, es decir, de población que no puede materializar sus preferencias de transporte y no le queda otra opción que viajar en los trenes suburbanos. Ante esta posibilidad, es especialmente apremiante la necesidad de que las administraciones públicas impulsen las políticas para que los trenes se conviertan en la opción universal de transporte en los suburbios, y no queden como la última opción disponible para las personas que no tienen los recursos y posibilidades de recurrir al automóvil.

Si tomamos en su conjunto las anteriores contribuciones, cabe concluir la necesidad de generar políticas de transporte coordinadas y expresas que aborden las condiciones de viaje propias de los municipios suburbanos. En particular, los resultados de este trabajo han evidenciado el importante papel de los factores contextuales en la selección del tren como medio de desplazamiento en los municipios suburbanos, lo que indica que políticas activas que restrinjan el uso del automóvil en estos entornos, que mejoren la extensión y operación de esta modalidad de transporte y que optimicen la distribución territorial de las distintas funciones urbanas tienen elevadas probabilidades de poder revertir el elevado y poco sustentable uso del automóvil privado que se evidencia en estos espacios. Estas políticas territoriales y de transporte específicas estarían en condiciones de convertir al tren en una alternativa real de viaje en los contextos suburbanos, evitando que quedara reducido a la última opción disponible para las poblaciones cautivas más vulnerables.

Los anteriores descubrimientos motivan la aparición de futuras líneas de investigación. Así, ha de contarse la necesidad de investigar, de forma particularizada para cada una de las metrópolis consideradas, de qué forma su crecimiento suburbano ha ido a la par de un creciente uso del automóvil para realizar los viajes al trabajo, y de cómo el trazado de las líneas de trenes suburbanos ha podido paliar, en alguna medida, este uso. Asimismo, se hace importante investigar las particularidades de cada una de las referidas metrópolis para facilitar la implementación de políticas de transporte que impulsen un mayor uso de los trenes suburbanos, como las medidas de restricción del uso del automóvil, o las relacionadas con la mejora del transporte público y los ferrocarriles. Finalmente, se necesitan más trabajos que puedan ahondar en el estudio de las poblaciones usuarias de los trenes suburbanos, para poder confirmar la hipótesis de si se trata de poblaciones de usuarias cautivas, y para poder establecer las condiciones para que los trenes suburbanos se conviertan en una alternativa universal de transporte.

Este artículo integra algunas limitaciones derivadas del recurso a una encuesta preexistente. Esta circunstancia ha imposibilitado el que se pueda recurrir a una desagregación territorial más detallada que el nivel municipal. Este hecho ha impedido introducir, como variables explicativas, las características particulares de la red de trenes suburbanos que están a la disposición de cada uno de los hogares. A pesar de ello, se puede plantear la hipótesis, a verificar en futuros trabajos, de que una mayor correspondencia entre las estaciones de tren y las áreas más densamente pobladas, como sucedería en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, puede constituirse en un factor también muy importante para un mayor uso del tren. Además, el recurso a una encuesta preexistente ha impedido considerar otras variables fundamentales como los costos de los distintos medios de transporte o las actitudes de los usuarios hacia los medios de transporte para la explicación del uso de los trenes suburbanos. Finalmente, este artículo se basa en un estudio transversal, lo que permite identificar las primeras evidencias sobre las formas de viajar en los suburbios, pero no puede determinar con total exactitud los factores determinantes de este tipo de viaje. Para estos propósitos se requerirían estudios de naturaleza longitudinal.

Bibliografía

Aguilera, Anne y Mignot, Dominique (2004). «Urban Sprawl, Polycentrism and Commuting. A comparison of Seven French Urban Areas». Urban Public Economics Review, 1: 93-113.

Alonso, Andrea; Monzón, Andrés y Cascajo, Rocío (2015). «Comparative Analysis of Passenger Transport Sustainability in European Cities». Ecological Indicators, 48: 578-592. doi: 10.1016/j.ecolind.2014.09.022

American Public Transportation Association (2024). APTA Public Transportation Ridership Report. Washington: APTA.

Baum-Snow, Nathaniel (2010). «Changes in Transportation Infrastructure and Commuting Patterns in US Metropolitan Areas, 1960-2000». American Economic Review, 100: 378-382.

Brown, Jeffrey; Thompson, Gregory; Bhattacharya, Torscha y Jaroszynski, Michal (2014). «Understanding Transit Ridership Demand for the Multidestination, Multimodal Transit Network in Atlanta, Georgia: Lessons for Increasing Rail Transit Choice Ridership while Maintaining Transit Dependent Bus Ridership». Urban Studies, 51(5): 938-958. doi: 10.1177/0042098013493021

Brown, Barbara B.; Werner, Carol M.; Smith, Ken R.; Tribby, Calvin P.; Miller, Harvey J.; Jensen, Wyatt A. y Tharp, Doug (2016). «Environmental, Behavioral, and Psychological Predictors of Transit Ridership: Evidence from a Community Intervention». Journal of Environmental Psychology, 46: 188-196. doi: 10.1016/j.jenvp.2016.04.010

Carpintero, Samuel; Maraña, V. y Barcham, R. (2010). «Benefits of Urban Light Trains: A Perspective from Spain». WIT Transactions on the Built Environment, 111: 239-248. doi: 10.2495/UT100221

Casado-Díaz, José M; Simón-Albert, Raquel y Simón, Hipólito (2022). «Reassessing the Commuting Penalty for Immigrants: New Evidence From Spain». Transportation, 49: 1099-1132. doi: 10.1007/s11116-021-10204-5

Cascajo, Rocío; Farber, Steven; Jordá, Pablo; Páez, Antonio y Monzón, Andrés (2010). «Urban form and Bus Ridership in Spanish Cities». World Conference on Transport Research Society (WCTRS), Lisbon: 1-15.

Cervero, Robert (2006). «Office Development, Rail Transit, and Commuting Choices». Journal of Public Transportation, 9(6): 41-55. doi: 10.5038/2375-0901.9.5.3

Cervero, Robert y Day, Jennifer (2008). «Suburbanization and Transit-Oriented Development in China». Transport Policy, 15: 315-323. doi: 10.1016/j.tranpol.2008.12.011

Chang, Gang-Len; Lin, Tung-Ann y Lindley, Jeffery A. (2007). «Understanding Suburban Commuting Characteristics: an Empirical Study in Suburban Dallas». Transportation Planning and Technology, 16(3): 167-193. doi: 10.1080/03081069208717482

Chen, Tao; Ge, Yanbo y Pan, Haixiao (2021). «Car Ownership and Commuting Mode of the “Original” Residents in a High-Density City Center: A Case Study in Shanghai». The Journal of Transport and Land Use, 14(1): 105-124. doi: 10.5198/jtlu.2021.1606

Combs, Tabitha S.; Shay, Elizabeth; Salvensen, David; Kolosna, Carl y Madeley, Michelle (2016). «Understanding the Multiple Dimensions of Transportation Disadvantage: the Case of North Carolina». Case Studies on Transport Policy, 4(2): 68-77. doi: 10.1016/j.cstp.2016.02.004

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2023). Informe anual del sector ferroviario 2023. Barcelona: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Currie, Graham y Delbosc, Alexa (2013). «Exploring Comparative Ridership Drivers of Bus Rapid Transit and Light Rail Transit Routes». Journal of Public Transportation, 16(2): 47-65. doi: 10.5038/2375-0901.16.2.3

Delclós-Alió, Xavier y Miralles-Guasch, Carme (2017). «Suburban Travelers Pressed for Time: Exploring the Temporal Implications of Metropolitan Commuting in Barcelona». Journal of Transport Geography, 65: 165-174. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2017.10.016

Ekers, Michael; Hamel, Pierre y Keil, Roger (2012). «Governing Suburbia: Modalities and Mechanisms of Suburban Governance». Regional Studies, 46(3): 405-422. doi: 10.1080/00343404.2012.658036

Freudendal-Pedersen, Malene (2009). Mobility in Daily Life: Between Freedom and Unfreedom. Farnham: Aldershot.

Gao, Qi-Li; Li, Qing-Quan; Zhuang, Yan; Yue, Yang; Liu, Zhen-Zhen; Li, Shui-Quan y Sui, Daniel (2019). «Urban Commuting Dynamics in Response to Public Transit Upgrades: A Big Data Approach». Plos One, 14(10): e0223650. doi: 10.1371/journal.pone.0223650

Gately, Conor K.; Hutyra, Lucy A. y Wing, Ian Sue (2015). «Cities, Traffic and CO2: A Multidecadal Assessment of Trends, Drivers, and Scaling Relationships». Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(16): 4999-5004.

Guerra, Erick (2014). «The Built Environment and Car Use in Mexico City: Is the Relationship Changing over Time?». Journal of Planning Education and Research, 34(4): 394-408. doi: 10.1177/0739456X14545170

Habib, Khandker Nurul (2014). «Household-Level Commuting Mode Choices, Car Allocation and Car Ownership Level Choices of Two-Worker Households: the Case of the City of Toronto». Transportation, 41: 651-672. doi: 10.1007/s11116-014-9518-5

Hine, Julian (2011). Mobility and Transport Disadvantage. En: M. Grieco y J. Urry (eds.). Mobilities: New Perspectives on Transport and Society. London: Routledge.

Hull, Angela (2011). Transport Matters: Integrated Approaches to Planning City-Regions. London: Routledge.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2023). Climate Change 2023. Synthesis Report. Geneva.

International Association of Public Transport (2024). Urban Rail Transport. Definition by the Urban Rail Platform. Brussels: UITP Europe/UNIFE

Jacques, Cynthia; Manaugh, Kevin y El-Geneidy, Ahmed (2012). «Rescuing the Captive (Mode) User: an Alternative Approach to Transport Market Segmentation». Transportation, 40: 625-645. doi: 10.1007/s11116-012-9437-2

Kamruzzaman, Md.; Yigitcanlar, Tan; Yang, Jay y Mohamed, Mohd Afzan (2016). «Measures of Transport-Related Social Exclusion: A Critical Review of the Literature». Sustainability 8(7): 696. doi: 10.3390/su8070696

Khan, Shakil; Maoh, Hanna; Lee, Chris y Anderson, William (2016). «Toward Sustainable Urban Mobility: Investigating Nonwork Travel Behavior in a Sprawled Canadian City». International Journal of Sustainable Transportation, 10(4): 321-331. doi: 10.1080/15568318.2014.928838

King, Gary y Zeng, Langche (2001). «Logistic Regression in Rare Events Data». Political Analysis, 9(2): 137-163. doi: 10.1093/oxfordjournals.pan.a004868

Litman, Todd (2005). London Congestion Pricing -Implications for Other Cities. Victoria: Victoria Transport Policy Institute.

Liu, Shasha; Yao, Enjian y Li, Binbin (2018). «Exploring Urban Rail Transit Station-Level Ridership Growth with Network Expansion». Transportation Research Part D, 73: 391-402. doi: 10.1016/j.trd.2018.04.006

Loo, Becky P. Y.; Chen, Cynthia y Chan, Eric T.H. (2010). «Rail-Based Transit-Oriented Development: Lessons from New York City and Hong Kong». Landscape and Urban Planning, 97: 202-212. doi: 10.1016/j.landurbplan.2010.06.002

Luo, Zicong; Xiong, Yubing y Xiong, Zechen (2019). «Effects of Built Environment on People’s Travel Behavior in Nanchang, China». The 5th International Conference on Transportation Information and Safety.

Manaugh, Kevin y El-Geneidy, Ahmed M. (2010). «Who Benefits from New Transportation Infrastructure? Evaluating Social Equity in Transit Provision in Montreal». 57th Annual North American Meeting of the Regional Science Association.

Marmolejo Duarte, Carlos y Tornés Fernández, Moira (2017). «The Influence of Urban Structure on Commuting: an Analysis for the Main Metropolitan Systems in Spain». Procedia Engineering, 198: 52-68. doi: 10.1016/j.proeng.2017.07.073

Matas, Anna; Raymond, José-Luis y Roig, José-Luis (2009). «Car Ownership and Access to Jobs in Spain». Transportation Research Part A, 43(6): 607-617. doi:10.1016/j.tra.2009.04.003

Moavenzadeh, F. y Markow, M. J. (2007). Moving Millions: Transport Strategies for Sustainable Development in Megacities. Dordrecht: Springer.

Módenes-Cabrerizo, Juan Antonio y Menacho-Montes, Teresa (2019). «Diversidad Regional en España del Uso del Coche para Ir a Trabajar: ¿Diferencias de Comportamiento o de Composición?». Revista de Estudios Andaluces, 37: 71-93. doi: 10.12795/rea.2019.i37.04

Mohan, Dinesh (2008). «Mythologies, Metro Rail Systems and Future Urban Transport». Economic and Political Weekly, 43(4): 41-53. doi: 10.2307/40277079

Muñoz Miguel, Juan Pedro; Simón de Blas, Clara y Jiménez Barandalla, Iciar Carmen (2014). «Estudio empírico sobre la utilización del transporte público en la Comunidad de Madrid como factor clave de la movilidad sostenible». Cuadernos de Economía, 37: 112-124. doi: 10.1016/j.cesjef.2013.12.001

Muñoz Rubio, Miguel (2016). Renfe, 75 años de historia (1941-2016). Madrid: Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Nasri, Arefeh y Zhang, Lei (2019). «Multi-Level Urban Form and Commuting Mode Share in Rail Station Areas Across the United States; a Seemingly Unrelated Regression Approach». Transport Policy, 81: 311-319. doi: 10.1016/j.tranpol.2018.05.011

National Aeronautics and Space Administration (2024). Global Temperature 2023. Disponible en: https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/?intent=121, acceso 7 de septiembre 2024.

Newman, Peter (2009). Planning for Transit Oriented Development: Strategic Principles. En: C. Curtis; J. L. Renne y L. Bertolini (eds.). Transit Oriented Development: Making it Happen. Farnham: Ashgate.

Obry-Legos, Vincent y Boisjoly, Genevieve (2024). «Will You Ride the Train? A Combined Home-Work Spatial Segmentation Approach». Journal of Transport and Land Use, 17(1): 67-96. doi: 10.5198/jtlu.2024.2278

Observatorio de la Movilidad Metropolitana (2024). Informe OMM 2022- Avance 2023. Madrid: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Observatorio del Transporte y la Logística en España (2020). Movilidad Urbana y Metropolitana: Un gran reto de las ciudades del siglo XXI. Madrid: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Oña, Juan de; Calvo, Francisco J.; Garach, Laura; Oña, Rocío de y López, Griselda (2010). «How to Expand Subway and Urban Railway Networks: Light Rail Extensions in Madrid, Spain». Transportation Research Record, 2146: 10-17. doi:10.3141/2146-02

Oña, Juan de; Estévez, Esperanza y Oña, Rocío de (2020). «Perceptions of Public Transport Quality of Service among Regular Private Vehicle Users in Madrid, Spain». Transportation Research Record, 2674(2): 213-224. doi: 10.1177/0361198120907095

Oña, Juan de; Estévez, Esperanza y Oña, Rocío de (2021). «Public Transport Users Versus Private Vehicle Users: Differences about Quality of Service, Satisfaction and Attitudes Toward Public Transport in Madrid (Spain)». Travel Behaviour and Society, 23: 76-85. doi: 10.1016/j.tbs.2020.11.003

Oña, Juan de y Oña, Rocío de (2022). «Is It Possible to Attract Private Vehicle Users Towards Public Transport? Understanding the Key Role of Service Quality, Satisfaction and Involvement on Behavioral Intentions». Transportation, 50: 1073-1101. doi: 10.1007/s11116-022-10272-1

Pan, Haixiao; Li, Jing; Shen, Qing y Shi, Cheng (2017). «What Determines Rail Transit Passenger Volume? Implications for Transit Oriented Development Planning». Transportation Research Part D, 57: 52-63. doi: 10.1016/j.trd.2017.09.016

Peng, Chao-Ying Joanne; Lee, Kuk Lida e Ingersoll, Gary M. (2002). «An Introduction to Logistic Regression Analysis and Reporting». The Journal of Educational Research, 96(1): 3-14. doi: 10.1080/00220670209598786

Pinjari, Abdul Rawoof; Pendyala, Ram M.; Bhat, Chandra R. y Wadell, Paul A. (2011). «Modeling the Choice Continuum: An Integrated Model of Residential Location, Auto Ownership, Bicycle Ownership, and Commute Tour Mode Choice Decisions». Transportation, 38: 933-958. doi: 10.1007/s11116-011-9360-y

Pitarch Garrido, María Dolores (2013). «Measuring Equity and Social Sustainability through Accessibility to Public Services by Public Transport: The Case of the Metropolitan Area of Valencia (Spain)». European Journal of Geography 4(1): 46-85.

Puhe, Maike y Schippl, Jens (2015). «User Perceptions and Attitudes on Sustainable Urban Transport among Young Adults: Findings from Copenhagen, Budapest and Karlsruhe». Journal of Environmental Policy y Planning, 16(3): 337-357. doi: 10.1080/1523908X.2014.886503

Senior, Martyn L. (2009). «Impacts on Travel Behaviour of Greater Manchester’s Light Rail Investment (Metrolink Phase 1): Evidence from Household Surveys and Census Data». Journal of Transport Geography, 17: 187-197. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2008.11.004

Shay, Elizabeth; Combs, Tabitha S.; Findley, Daniel; Kolosna, Carl; Madeley, Michelle y Salvesen, David (2016). «Identifying Transport Disadvantage: Mixed-Methods Analysis Combining GIS Mapping with Qualitative Data». Transport Policy, 49: 129-138. doi: 10.1016/j.tranpol.2016.03.002

Shung, Hyungun; Choi, Keecho; Lee, Sugie y Cheon, SangHyun (2014). «Exploring the Impacts of Land Use by Service Coverage and Station-Level Accessibility on Rail Transit Ridership». Journal of Transport Geography, 36: 134-140. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2014.03.013

Sun, Zhe y Zacharias, John (2022). «Do Housing Tenure and Public Transport Provision Matter in Automobile Use in Bedroom Suburban Communities? Evidence from Beijing». Journal of Housing and the Built Environment, 36: 241-262. doi: 10.1007/s10901-020-09748-2

Surprenant-Legault, Julien; Patterson, Zachary y El-Geneidy, Ahmed M. (2013). «Commuting Trade-Offs and Distance Reduction in Two-Workers Households». Transportation Research Part A, 51: 12-28. doi: 10.1016/j.tra.2013.03.003

Tammaru, Tiit (2005). «Suburbanisation, Employment Change, and Commuting in the Tallinn Metropolitan Area». Environment and Planning A, 37: 1669-1687. doi: 1068/a37118

Topalovic, Peter; Tobey, Danielle y Lotimer, Leslea (2008). Community Impact & Economic Analylsis of Light Rail Transit. Hamilton: Rapid Transit Office.

Wachs, Martin (2013). «Turning Cities Inside Out: Transportation and the Resurgence of Downtowns in North America». Transportation, 40: 1159-1172. doi: 10.1007/s11116-013-9501-6

Woldeamanuel, Mintesnot; Cyganski, Rita; Schulz, Angela y Justen, Andreas (2009). «Variations of Households’ Car Ownership across Time: Application of a Panel Data Model». Transportation, 36: 371-387. doi: 10.1007/s11116-009-9210-3

Wolny, Ada (2019). «Are Suburban Commuters Confined to Private Transport? A Case Study of a Medium-Sized Functional Urban Area (FUA) in Poland». Cities, 92: 82-96. doi: 10.1016/j.cities.2019.03.013

Yan, Ran y Yang, Bo (2023). «Interactive Effects of the Built Environment and Rail Transit on Commuting Behavior: Evidence from Hefei, China». Heliyon, 9: e2178. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e21788

Tabla 2. Tamaños muestrales

|

Tamaño muestral |

Encuestados/as |

|

Población total |

424.493 |

|

Población en áreas urbanas con servicios de tren suburbano de pasajeros |

130.694 |

|

Población en áreas urbanas con servicios de tren suburbano de pasajeros en municipios centrales |

36.142 |

|

Población en áreas urbanas con servicios de tren suburbano de pasajeros en municipios suburbanos |

94.552 |

|

Población que realiza viajes al trabajo áreas urbanas con servicios de tren suburbano de pasajeros en municipios suburbanos |

38.910 |

|

Población que realiza viajes en automóvil al trabajo en áreas urbanas con servicios de tren suburbano de pasajeros en municipios suburbanos |

25.603 |

|

Población que realiza viajes en tren al trabajo en áreas urbanas con servicios de tren |

895 |

Fuente: Elaboración propia desde las bases de datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, INE.

Tabla 3. Reparto modal para acudir al trabajo

|

Municipios centrales |

Municipios suburbanos |

Total |

|

|

Automóvil |

49,9 % |

65,8 % |

55,6 % |

|

Taxi |

0,3 % |

0,1 % |

0,2 % |

|

Empresas Redes Trans. |

0,1 % |

0 % |

0,1 % |

|

Motocicleta |

5,3 % |

2,9 % |

4,4 % |

|

Autobús |

16,8 % |

11,3 % |

14,9 % |

|

Metro o tren ligero |

7,5 % |

5,2 % |

6,7 % |

|

Tren |

1,0 % |

2,3 % |

1,5 % |

|

Bicicleta |

3,3 % |

1,0 % |

2,5 % |

|

Andando |

14,8 % |

10,6 % |

13,3 % |

|

Otros |

1,0 % |

0,8 % |

0,9 % |

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, INE.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de los trabajadores que viajaron en automóvil o tren dentro de municipios suburbanos

|

Variable |

Valores |

Usuarios de automóvil |

Usuarios de tren |

χ2 |

t |

Sig. |

|

Área con escasa conectividad al transporte |

Sí |

10,2 % |

8,8 % |

374.861 |

0,000 |

|

|

No |

89,8 % |

91,2 % |

||||

|

Habitantes por kilómetro cuadrado (en millares por municipio) |

3,98 |

6,24 |

-57,685 |

0,000 |

||

|

Kilómetros de transporte masivo (en la conurbación) |

150,75 |

236,56 |

-85,845 |

0,000 |

||

|

Kilómetros de cercanías (en la conurbación) |

284,43 |

398,06 |

-147,017 |

0,000 |

||

|

Hogar con automóvil |

Sí |

96,3 % |

66,9 % |

51.879.513 |

0,000 |

|

|

No |

3,7 % |

33,1 % |

||||

|

Número de automóviles en el hogar |

1,7 |

1,4 |

99,626 |

0,000 |

||

|

Sexo |

Hombres |

56,3 % |

47,0 % |

2.552.179 |

0,000 |

|

|

Mujeres |

43,7 % |

53,0 % |

||||

|

Edad |

43,9 |

41,5 |

26,398 |

0,000 |

||

|

Discapacidad |

(Escala de 1 a 3) |

1,19 |

1,19 |

-0,078 |

0,938 |

|

|

Nacionalidad |

Española |

92,2 % |

71,8 % |

3.608.209 |

0,000 |

|

|

Otra |

7,8 % |

28,2 % |

||||

|

País de nacimiento |

España |

86,6 % |

64,5 % |

4.562.073 |

0,000 |

|

|

Otro |

13,4 % |

35,5 % |

||||

|

Nivel educativo |

Primaria |

3,3 % |

9,3 % |

304.807 |

0,000 |

|

|

Secundaria |

40,1 % |

37,3 % |

||||

|

Bachillerato |

13,9 % |

11,3 % |

||||

|

Grado |

33,5 % |

32,6 % |

||||

|

Posgrado |

9,1 % |

9,5 % |

||||

|

Ingreso mensual del hogar (€) |

Menos de 1.000 |

6,7 % |

10,7 % |

340.639 |

0,000 |

|

|

1.000-1.499 |

14,6 % |

18,6 % |

||||

|

1.500-1.999 |

16,2 % |

19,7 % |

||||

|

2.000-2.499 |

16,2 % |

14,1 % |

||||

|

2.500-2.999 |

15,0 % |

14,6 % |

||||

|

3.000-4.999 |

22,7 % |

17,7 % |

||||

|

5.000-7.499 |

5,8 % |

3,6 % |

||||

|

7.500 y más |

2,8 % |

1,0 % |

||||

|

Composición del hogar |

Unipersonal |

10,1 % |

10,6 % |

3.727.767 |

0,000 |

|

|

Monoparental |

8,5 % |

8,2 % |

||||

|

Pareja sin hijas/os |

15,6 % |

21,0 % |

||||

|

Pareja con hijas/os |

54,8 % |

39,5 % |

||||

|

Hogar con integrantes no consanguíneos |

5,4 % |

8,2 % |

||||

|

Otros |

4,7 % |

12,6 % |

||||

|

Estado civil |

Soltera/o |

36,7 % |

44,2 % |

2.114.873 |

0,000 |

|

|

Casado/a |

54,2 % |

48,2 % |

||||

|

Viudo/a |

0,9 % |

0,5 % |

||||

|

Separado/a |

1,2 % |

1,2 % |

||||

|

Divorciado/a |

6,9 % |

5,9 % |

||||

|

Horas semanales dedicadas |

40,5 |

35,4 |

10,759 |

0,000 |

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, INE.

Tabla 5. Probabilidad de seleccionar el tren para ir al trabajo. Regresión logística que incluye todos los factores

|

B |

S.E. |

Wald |

g.l. |

Sig. |

Odd ratio |

||

|

Km. transporte masivo |

0,000 |

0,000 |

14,041 |

1 |

0,000 |

1,000 |

|

|

Km. Cercanías |

0,006 |

0,000 |

5.552,297 |

1 |

0,000 |

1,006 |

|

|

Tiempos de viaje (min.) |

0,027 |

0,000 |

37.514,966 |

1 |

0,000 |

1,027 |

|

|

Vehículos en el hogar (Ref. Sí) |

No |

2,097 |

0,018 |

14.186,266 |

1 |

0,000 |

8,143 |

|

Miles de habitatantes por km2 |

-0,023 |

0,002 |

205.579 |

1 |

0,000 |

0,977 |

|

|

Municipio de trabajo (Ref. el mismo que el de residencia) |

Diferente del municipio de residencia |

1,140 |

0,024 |

2.304,165 |

1 |

0,000 |

3,127 |

|

Vecindario mal conectado al transporte (Ref. Sí) |

No |

0,646 |

0,022 |

860,906 |

1 |

0,000 |

1,908 |

|

Sexo (Ref. Hombre) |

Mujer |

0,605 |

0,011 |

2.866,615 |

1 |

0,000 |

1,832 |

|

Edad |

-0,004 |

0,001 |

64,425 |

1 |

0,000 |

0,996 |

|

|

Discapacidad |

-0,042 |

0,012 |

12,372 |

1 |

0,000 |

0,958 |

|

|

País de nacimiento (Ref. |

Distinto de España |

0,555 |

0,014 |

1.520,634 |

1 |

0,000 |

1,742 |

|

Nivel educativo (Ref. Posgrado) |

Primaria |

0,311 |

0,035 |

77,357 |

1 |

0,000 |

1,365 |

|

Secundaria |

0,243 |

0,022 |

120,133 |

1 |

0,000 |

1,275 |

|

|

Bachillerato |

0,218 |

0,024 |

79,296 |

1 |

0,000 |

1,243 |

|

|

Licenciatura |

0,121 |

0,022 |

31,623 |

1 |

0,000 |

1,129 |

|

|

Ingresos (Ref. 7.500 € y más) |

Menos de 1.000 |

0,987 |

0,062 |

255,026 |

1 |

0,000 |

2,684 |

|

1.000-1.499 |

1,321 |

0,058 |

523,143 |

1 |

0,000 |

3,746 |

|

|

1.500-1.999 |

1,119 |

0,058 |

376,290 |

1 |

0,000 |

3,062 |

|

|

2.000-2.499 |

1,141 |

0,057 |

399,043 |

1 |

0,000 |

3,131 |

|

|

2.500-2.999 |

1,351 |

0,057 |

562,085 |

1 |

0,000 |

3,863 |

|

|

3.000-4.999 |

1,192 |

0,057 |

444,935 |

1 |

0,000 |

3,295 |

|

|

5.000-7.499 |

1,379 |

0,059 |

537,949 |

1 |

0,000 |

3,969 |

|

|

Número de hijos residentes menores de 25 años |

-0,186 |

0,006 |

1.071,362 |

1 |

0,000 |

0,830 |

|

|

Constante |

-10,380 |

0,078 |

17.560,768 |

1 |

0,000 |

0,000 |

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, INE.

Recepción: 10/09/2024

Revisión: 03/12/2024

Aprobación: 24/03/2025