doi:10.5477/cis/reis.189.23-42

Ideologías de género en España:

un análisis de clases latentes

Gender Ideologies in Spain: A Latent Class Approach

Marta Domínguez-Folgueras

|

Palabras clave Ideología de género

|

Resumen Las actitudes hacia la igualdad de género se suelen describir como tradicionales o igualitarias, dependiendo del acuerdo con la idea de esferas separadas o comunes. Investigaciones recientes sugieren que las ideologías son más complejas e incluyen varias dimensiones. Utilizando los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018, se utiliza un análisis de clases latentes para estudiar las diferentes dimensiones del igualitarismo de género en España. De esta forma, se contribuye a la literatura, considerando el papel de la «centralidad de la familia» e incluyendo indicadores adicionales que permiten matizar la interpretación de algunas dimensiones. El análisis muestra que hay cinco perfiles ideológicos, con diferentes concepciones de la igualdad de género. También se estudian las características sociodemográficas de estos perfiles, mostrando que el sexo, la edad, la educación y la religiosidad son las principales variables asociadas a la ideología de género. |

|

Key words Gender Ideology

|

Abstract Attitudes towards gender equality are often described as either “traditional” or “egalitarian”, depending on support for separate or joint spheres. Recent research suggests that ideologies are more complex and include multiple dimensions. Using data from the 2018 Fertility Survey, we apply a Latent Class Analysis to study the different dimensions of gender egalitarianism in Spain. We contribute to the literature by considering the role of “family centrality” and by including several indicators that allow us give greater nuance to the interpretation of certain dimensions. The analysis shows that there are five profiles of respondents with different understandings of gender egalitarianism. We also study the sociodemographic characteristics of each of these profiles, showing that sex, age, education, and religiosity are the main variables associated with gender ideology. |

Cómo citar

Domínguez-Folgueras, Marta (2025). «Ideologías de género en España: un análisis de clases latentes». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 189: 23-42. (doi: 10.5477/cis/reis.189.23-42)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Marta Domínguez-Folgueras: Sciences Po, Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales (Paris) |

marta.dominguezfolgueras@sciencespo.fr

Introducción1

La sociedad española ha experimentado cambios significativos en los últimos cincuenta años, incluyendo un incremento de la igualdad de género. Aunque se describe a veces como un país del sur de Europa con valores tradicionales y familistas, esta descripción debería matizarse si se tiene en cuenta la rapidez de los cambios en la posición social de las mujeres (Jurado-Guerrero, 2007), en especial si se observa el comportamiento de las cohortes jóvenes, cuya actividad económica es similar a la media de la UE y cuyos valores y patrones de formación de familia son menos tradicionales (Moreno Mínguez, 2021; Seiz et al., 2022). Investigaciones anteriores han mostrado también que en España se da un alto grado de acuerdo con valores de género igualitarios (Grunow, Begall y Buchler, 2018).

A nivel individual, las actitudes sobre la igualdad de género, o ideologías de género, se han definido como «el nivel de apoyo a una división del trabajo remunerado y de las responsabilidades familiares que se basa en la creencia en esferas de género separadas» (Davis y Greenstein, 2009). En general estas ideologías se describen como un rango, en un extremo estaría la ideología tradicional, si la persona apoya una división del trabajo en la que la mujer se especializa en la esfera doméstica y el hombre en el trabajo remunerado, y en el otro extremo la igualitaria, si la persona respalda que las dos esferas son comunes. Recientemente, algunas investigaciones han criticado esta perspectiva, argumentando que las ideologías de género pueden ser más complejas (Barth y Trübner, 2018; Grunow, Begall y Buchler, 2018; Knight y Brinton, 2017; Scarborough, Sin y Risman, 2018; Damme y Pavlopoulos, 2022; Yu y Lee, 2013). Estos trabajos proponen que la ideología de género puede tener varias dimensiones: por ejemplo, alguien puede estar de acuerdo con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en pie de igualdad con los hombres, pero a la vez pensar que las mujeres son más competentes para cuidar de los niños y la familia.

Los trabajos citados estudian las ideologías de género poniendo el acento en sus múltiples dimensiones. En concreto, tienen en cuenta tres dimensiones (acuerdo con la igualdad en la esfera pública, en la esfera privada, y con la idea de «libre elección»), utilizan encuestas de valores (que han incluido el caso español) y aplican análisis de clases latentes (ACL) para describir las ideologías que encuentran en los países analizados. Suelen encontrarse cuatro o cinco ideologías, dos de ellas corresponden con los extremos tradicional e igualitario, pero las demás serían multidimensionales.

Este artículo contribuye a la literatura de varias maneras. Se aplica un análisis ACL a una fuente de datos más reciente, la Encuesta de Fecundidad y Valores 2018 (EFV), que incluye datos sobre actitudes de género con más indicadores que otras encuestas, permitiendo una descripción más fina de las ideologías de género en España. También se tiene en cuenta una dimensión adicional, la centralidad de la familia (familismo). Tras estimar las clases, se analizan los perfiles socioeconómicos asociados con cada ideología. Los resultados confirman la existencia de varios perfiles multidimensionales, pero añaden matices a su interpretación, y apuntan a la necesidad de incluir indicadores adicionales en futuras encuestas.

Cuando se trata de entender las desigualdades de género en la sociedad, diferentes perspectivas teóricas han incluido las creencias y valores como aspectos centrales. Por ejemplo, Ridgeway y Correll (2004) consideran que las «creencias de género» participan en la definición de los comportamientos esperados de hombres y mujeres. Risman (2017) considera que las ideologías de género son elementos culturales que forman parte de los niveles micro y macro de la estructura de género. Las ideologías de género también son factores asociados con las transiciones de familia y trabajo (Davis y Greenstein, 2009) y también se espera que jueguen un papel en la adopción y el impacto de las políticas de igualdad de género (Campbell, 2012).

La investigación previa ha utilizado varios términos para referirse a los valores y actitudes hacia la igualdad de género, por ejemplo: «igualitarismo de género», «actitudes hacia los roles de género» o «ideologías de género». Estos valores y actitudes se refieren sobre todo a los roles que hombres y mujeres tienen en la sociedad, en particular se centran en la diferencia entre la esfera pública y la esfera privada o doméstica, aunque algunos autores incluyen aspectos adicionales, por ejemplo, la actitud hacia la intervención del estado sobre la igualdad de género (Jakobson y Kostadam, 2010). En este artículo, siguiendo a Davis y Greenstein (2009), se utiliza la expresión «ideología de género» para referirnos al «nivel de apoyo a una división del trabajo remunerado y de las responsabilidades familiares que se basa en la creencia en esferas de género separadas».

Las ideologías de género se suelen caracterizar como intervalos, en los que los dos extremos son el tradicionalismo y el igualitarismo. Las personas con creencias o ideologías tradicionales estarían de acuerdo con la idea de esferas separadas por género, asignando a los hombres a la esfera pública del trabajo remunerado, y a las mujeres a la esfera familiar, encargadas del trabajo doméstico y de cuidados. Las personas con ideología igualitaria no estarían de acuerdo con estas esferas separadas, y verían a hombres y mujeres capaces de desarrollar actividades en ambas esferas (esferas comunes). Para situar a los individuos en esta escala, se suelen utilizar preguntas de encuesta que piden declarar el nivel de acuerdo con afirmaciones acerca de las dos esferas. Algunos ejemplos de ítems utilizados en encuestas son: «los niños sufren si su madre trabaja», o «tanto los hombres como las mujeres deberían contribuir al trabajo doméstico». Las respuestas a estos ítems se pueden sumar para construir un índice, que se usa después para situar a los encuestados en el intervalo tradicional-igualitario.

Enfoques multidimensionales

de la ideología de género

Algunas investigaciones recientes han criticado esta estrategia para medir la ideología de género porque se basa en una sola dimensión, la separación o no de las esferas. Yu y Lee (2013) señalaron que estar de acuerdo con el empleo femenino no implica necesariamente estar de acuerdo con compartir las tareas domésticas y separaron ambas dimensiones en su análisis comparativo. Siguiendo esta estrategia, Knight y Brinton (2017) introdujeron un elemento adicional, la idea de que se pueden utilizar distintas lógicas para asignar a las mujeres a la esfera doméstica, y que estas lógicas son elementos relevantes de la ideología de género. Una persona puede estar de acuerdo con la igualdad en el mercado de trabajo, pero también con que las mujeres tengan una mayor implicación en la esfera doméstica, porque percibe que las mujeres tienen más interés o mejores competencias en este ámbito. La aceptación de estas características de género se ha denominado «esencialismo de género» (Cotter, Hermsen y Vanneman, 2011). En cambio, una persona puede estar de acuerdo con que las mujeres se especialicen en el ámbito doméstico basándose en la libre elección. Charles y Bradley (2009) ya destacaron la importancia de la «libre elección» para explicar la persistencia de la segregación de género en las trayectorias educativas. Grunow, Begall y Buchler (2018) añadieron una dimensión adicional, la «parentalidad intensiva». Esta dimensión se basa en la difusión de la ideología de la maternidad intensiva (Hays, 1996), que entraría en contradicción con el trabajo remunerado de las mujeres, pero también en la idea de que los padres no deben ser solo los «gana panes» y que también deben estar presentes en el hogar (Wall, 2010); de ahí la etiqueta de «parentalidad intensiva» en lugar de maternidad intensiva.

El enfoque multidimensional ha encontrado evidencia empírica de dos ideologías unidimensionales (tradicional e igualitaria), así como varias ideologías multidimensionales (Barth y Trübner, 2018; Grunow, Begall y Buchler, 2018; Knight y Brinton, 2017; Scarborough, Sin y Risman, 2018; Damme y Pavlopoulos, 2022). Algunos estudios comparativos han incluido también el caso español. Knight y Brinton (2017) analizaron datos de la encuesta europea de valores y de la encuesta mundial de valores utilizando ACL y, teniendo en cuenta el papel de la libre elección, así como la idea de las características de género, encontraron cuatro ideologías: las dos unidimensionales, que denominaron tradicional e igualitaria liberal y dos multidimensionales. Una de las multidimensionales era la igualitaria familista, que apoyaba la igualdad de género en el trabajo remunerado, pero también una norma de la domesticidad para las mujeres; la segunda era la igualitaria flexible, que rechazaba las normas rígidas y aprobaría cualquier división del trabajo si esta fuera el resultado de una elección personal.

Continuando esta línea, Grunow, Begall y Buchler (2018) analizaron la Encuesta Europea de Valores de 2011, integrando la dimensión de la parentalidad intensiva. Encontraron cinco clases, dos son las unidimensionales tradicional e igualitaria. En cuanto a las multidimensionales, describen una clase tradicional moderada (que prefiere las esferas separadas, pero en menor medida que la clase tradicional), una igualitaria esencialista muy similar a la clase igualitaria familista de Knight y Brinton y una clase de parentalidad intensiva, para la cual los padres, especialmente las mujeres, deben pasar tiempo con sus hijos.

Recientemente, Damme y Pavlopoulos (2022) han intentado integrar las dos contribuciones anteriores, proponiendo una interpretación alternativa de las clases. En su análisis, lo distintos tipos se interpretan en comparación con diferentes feminismos (de la diferencia, de la igualdad y de la tercera ola). Utilizando las Encuestas Europeas de Valores de 2011, definieron cinco ideologías. Además de las clases unidimensionales tradicional e igualitaria, identifican una clase transicional, equivalente, en casi todo, a la clase de parentalidad intensiva de Grunow, Begall y Buchler, (2018). Otra clase se denominaría «feminismo de la diferencia» (la clase igualitaria familista de Knight y Brinton), porque mostraría actitudes igualitarias sobre la división del trabajo, pero justificarían también que las mujeres tengan un papel preponderante en la esfera doméstica. Para concluir, describían una tercera clase igualitaria llamada «feminismo de la tercera ola» (cercana a la igualitaria flexible de Knight y Brinton y a la igualitaria esencialista de Grunow, Begall y Buchler (2018)) para la que la libre elección es un elemento clave que permite justificar diferentes divisiones del trabajo. La clase unidimensional igualitaria se etiquetaba como «feminismo de la igualdad», porque rechazaba la norma de que las mujeres deban especializarse en lo doméstico y apoya la igualdad en el mercado de trabajo. La tabla A en el apéndice resume las ideologías descritas en estos estudios.

Operacionalización de las dimensiones

La literatura que se acaba de presentar aplica ACL y utiliza varios ítems para medir las posturas de los encuestados acerca de las dimensiones relevantes: apoyo a la igualdad en el trabajo remunerado, apoyo a la igualdad en el trabajo doméstico, parentalidad intensiva, y justificaciones basadas en la libre elección o en normas sociales o esencializantes. Para medir la posición de los encuestados sobre estas dimensiones, se usan entre seis y siete ítems de encuesta (la tabla B del apéndice presenta los ítems específicos de cada estudio). Sin embargo, es importante señalar que la medida de estas dimensiones es compleja y que la facilidad de interpretación de los ítems varía. Un problema frecuente es que un ítem capture más de una dimensión, y, por lo tanto, debe interpretarse con cuidado y en relación con otros ítems. Sin embargo, hay más dificultades que requieren consideración: algunas dimensiones solo pueden medirse de manera parcial; algunos ítems se refieren solo a las mujeres; y la relevancia de un ítem puede depender del contexto.

A través de los ítems disponibles en la actualidad, algunas dimensiones solo pueden medirse de manera indirecta y parcial, dificultando la interpretación. Es el caso por ejemplo de las justificaciones de la división del trabajo. Una justificación de una división tradicional se puede basar en la consideración de características de género, es decir, la idea de que las mujeres son más competentes para este tipo de tareas, o que la familia tiene más importancia para ellas, encapsulada en afirmaciones como: «tener un trabajo está bien, pero la mayoría de las mujeres quieren tener hijos y una familia» o «los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres». Estas características de género se pueden percibir como esenciales y basadas en la biología, como socialmente determinadas, o bien como una combinación de biología y sociedad. Las encuestas no preguntan sobre el origen de estas diferencias, con lo que es difícil saber si los encuestados las consideran esenciales. Dada esta limitación de los datos, se hace referencia a este tipo de justificación como «características de género», sin importar de su origen.

En cambio, la oposición a la idea de estas características de género se suele asociar con las esferas comunes, aunque no siempre es el caso. Charles y Bradley (2009) señalaron que la libertad de elección podía servir para legitimar divisiones tradicionales y a la vez sería compatible con la idea de las esferas comunes. La libertad de elección requiere que no exista un imperativo normativo, o de lo contrario la elección no sería libre. Por desgracia, los ítems existentes no permiten medir la libertad de elección. El ítem que se ha usado en la literatura para aproximarse a esta idea es «ocuparse de la familia puede ser tan satisfactorio como tener un trabajo remunerado». Este ítem mide la equivalencia de satisfacción o valor de los dos tipos de trabajo y se asume que, si una persona encuentra que los dos son igualmente satisfactorios, la elección entre uno u otro es una cuestión personal. Sin embargo, se podría pensar que este ítem mide tan solo si la persona obtiene la misma satisfacción de un trabajo que de otro, y por tanto la información que proporciona sobre la libertad de elección es indirecta.

Otra cuestión importante es que algunos ítems no se miden de manera simétrica para hombres y mujeres. Algunos ítems que se centran solo en las mujeres son difíciles de interpretar. Por ejemplo «Una mujer que trabaja puede tener con su hijo una relación tan cercana como una madre que no trabaja». El desacuerdo con esta afirmación se puede interpretar como falta de apoyo al trabajo remunerado de las mujeres, pero si la persona encuestada también responde de la misma manera a la pregunta formulada sobre los padres, entonces este desacuerdo debería interpretarse de manera diferente, porque se referiría más a normas de parentalidad que sobre género, puesto que la persona expresa la misma opinión sobre madres y padres. Si solo se utiliza la afirmación sobre las mujeres, se asumiría una respuesta determinada por parte de los encuestados sobre los padres, o bien que la pregunta sobre los hombres es irrelevante, y las dos cosas son problemáticas. Sería necesario disponer de ciertos ítems de manera simétrica o con formulaciones relativas para proporcionar información sobre hombres y mujeres.

Para concluir, hay que señalar que los estudios presentados antes han adoptado una perspectiva comparada, incluyendo países que difieren significativamente en la distribución de las clases. Cuando se aplica el enfoque a un solo caso, es posible ver más matices y tener en cuenta el contexto. Barth y Trübner (2018) aplicaron este tipo de análisis al caso alemán, encontrando diferencias importantes entre Alemania del este y del oeste. Cuando se tienen en cuenta las características de un caso, puede convenir incluir dimensiones adicionales. En el caso de España, la hipótesis es que la importancia y la centralidad de la familia (que se denominará centralidad de la familia o familismo) puede ser un componente importante de las ideologías de género.

El caso español es especialmente interesante en cuanto a las ideologías de género, dada la rapidez con la que se han producido cambios en la familia y en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Aunque en España la transición hacia valores posmaterialistas ocurrió más despacio que en otros países (Cantijoch y San Martin, 2009), desde el final de la dictadura, a finales de los años setenta, se han producido cambios drásticos en la participación de las mujeres en la esfera pública (Jurado-Guerrero, 2007). El país ha integrado la igualdad de género en la agenda política, con medidas avanzadas como la igualación de los permisos de maternidad y paternidad, o la lucha contra la violencia de género. Así, se ha descrito como una sociedad menos familista que la italiana, con la que se suele comparar (León y Pavolini, 2014). Sin embargo, algunos sectores, como la división del trabajo doméstico, parecen más resistentes al cambio (García-Román, 2023) y las cuestiones de género suelen crear debate, lo que apunta a la coexistencia de diferentes ideologías de género en España. Algunas investigaciones previas han mostrado que los valores de género se mueven hacia la igualdad, sin que esto haya implicado divisiones de trabajo más igualitarias (Aristegui et al., 2019; Domínguez-Folgueras, 2010).

Knight y Brinton (2017) en su análisis de las Encuestas Europeas de Valores entre 1990 y 2009, mostraron que el porcentaje de encuestados que se podrían clasificar como tradicionales había descendido en España, de cerca de un 30 % en 1990 a menos del 10 % en 2009. En cambio, el número de encuestados clasificables como igualitarios aumentó durante el periodo. Grunow, Begall y Buchler (2018) y Damme y Pavlopoulos (2022), utilizando datos de 2011, también encontraron que la clase tradicional era muy pequeña en España (incluiría entre un 3,5 y un 9,7 de los encuestados).

En cuanto a otras ideologías, los tres estudios mencionados no definen exactamente las mismas clases, y, por tanto, la comparación es compleja, así que se usará como referencia aquí el estudio de Damme y Pavlopoulos (2022), ya que tratan de integrar los estudios anteriores. Su estudio describe una clase transicional, que estaría entre los valores tradicionales y los igualitarios, de acuerdo con una mayor presencia de los hombres en la esfera pública, pero también con presencia en la privada, basada en características de género más que en la libre elección individual y que incluiría un 23,5 % de los encuestados. En cuanto a las ideologías igualitarias, la clase llamada «feminismo de la igualdad» (de acuerdo con las esferas comunes y en desacuerdo con que las mujeres se especialicen en lo doméstico) era la más numerosa, incluyendo 39 % de las personas encuestadas. Según su estudio, otra categoría importante, que reúne al 21 % de los encuestados, está de acuerdo con las esferas unidas, pero también con que las mujeres se especialicen más en lo doméstico (feminismo de la diferencia). El feminismo de la tercera ola, que estaría de acuerdo con cualquier división del trabajo si se adopta de manera libre, era una categoría muy pequeña, que reunía solo el 6,6 % de las respuestas.

Como se ha mencionado antes, el objetivo principal de estas investigaciones era comparar países. Sin embargo, analizar un solo caso con más detalle puede ser interesante para validar la existencia de las ideologías identificadas, así como para matizar su significado y para considerar otras dimensiones que pueden ser relevantes a una escala más pequeña. En concreto, la centralidad de la familia puede ser una dimensión importante en el caso de los países del sur de Europa y en España. Los análisis sobre ideologías de género suelen incluir afirmaciones sobre la importancia de tener niños para las mujeres, o sobre los efectos que el empleo materno puede tener sobre las criaturas. Estos ítems son útiles para medir el nivel de acuerdo con el empleo femenino, pero también pueden ser indicadores de la centralidad de la familia si, por ejemplo, los encuestados también están de acuerdo con que tener hijos es importante para los hombres, con que el empleo de los padres tiene un efecto sobre las criaturas, o que la familia es una prioridad para los hombres. La centralidad de la familia es diferente de la parentalidad intensiva tal y como la definen Grunow, Begall y Buchler (2018), porque puede usarse para justificar tanto arreglos tradicionales como no tradicionales, dependiendo de las circunstancias y de su combinación con otros factores. Se centra más en la importancia de los hijos y la familia más que en una división del trabajo o en un estilo de parentalidad específico, y para medirlo, se necesitan afirmaciones equivalentes sobre los hombres y las mujeres. En este artículo, se incluye la centralidad de la familia como una dimensión relevante adicional para explorar las ideologías de género en España.

Correlatos de las ideologías de género

Los correlatos socioeconómicos de las ideologías de género multidimensionales se han estudiado relativamente poco, pero la literatura ya ha identificado algunos factores relevantes. Bolzendhal y Myers (2004) mantienen que las ideologías de género dependen de dos mecanismos: interés y exposición. El interés implica que las personas que tienen más que ganar con la igualdad de género tendrán valores más igualitarios. Así, dadas las desigualdades existentes, se espera que las mujeres tengan valores más igualitarios, que aquellas activas en el mercado laboral estén más a favor de la participación de su género en el mercado de trabajo y que las que viven en pareja estén más a favor de la igualdad en lo doméstico. En cambio, la exposición se refiere a que las personas expuestas a ciertas ideas, a través de la educación, experiencias personales o socialización, tenderán a desarrollar ideas similares. Según este mecanismo, factores como las ideologías de género de la familia de origen, la educación y la religiosidad tendrían un impacto en las ideologías de género.

Davis y Greenstein (2009), en su revisión de la literatura, enumeran algunas de las variables asociadas empíricamente con las ideologías de género: el nivel educativo y la participación en el mercado de trabajo tienen una asociación positiva con ideas igualitarias, mientras que la edad y la religiosidad tienen una relación negativa con el igualitarismo de género. La situación de pareja y la parentalidad han arrojado resultados diversos, aunque se ha mostrado que estas transiciones vitales se asocian a comportamientos más tradicionales en cuanto a la división del trabajo.

Estos resultados se refieren a las ideologías de género entendidas como unidimensionales, su relación con las ideologías multidimensionales ha sido analizada solo por Knight y Brinton (2017). Para los diecisiete países europeos de su estudio y controlando por país, ola y otras características, encontraron que era más probable que las mujeres, las personas no casadas, las que trabajaban a tiempo completo, las personas con ingresos más altos y sin afiliación religiosa, pertenecieran a las clases igualitarias liberales o flexibles. Por el contrario, era más probable que los hombres, las personas con hijos y aquellas sin trabajo a tiempo completo pertenecieran a la clase tradicional o a la igualitaria flexible. Los valores políticos también se asociaban a las ideologías de género: la izquierda del espectro político se asociaba más a la clase igualitaria liberal y los valores más conservadores en política se situaban en la tradicional. Finalmente, la edad también jugaba un papel, era más probable que las personas más jóvenes se encontraran en la clase igualitaria flexible.

Siguiendo esta literatura, se espera encontrar ideologías más igualitarias para las mujeres, las personas de nivel educativo más alto, las cohortes más jóvenes, las personas no casadas y las menos religiosas.

En este artículo, se utilizan datos de la EFV 2018, realizada por el INE. Esta encuesta sigue una estructura similar al Gender and Generations Program, incluyendo información detallada sobre participación en el mercado laboral, fecundidad, y composición del hogar. El trabajo de campo se llevó a cabo en 2018, obteniendo información de 14 556 mujeres y 2619 hombres entre 18 y 55 años. La muestra de mujeres es más numerosa, como suele ocurrir en las encuestas sobre fecundidad, pero ambas muestras son representativas (INE, 2019).

Ítems

La encuesta incluye doce ítems sobre valores de género, con tres respuestas posibles (de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo). Los ítems tienen algunas ventajas comparadas con los utilizados en otras encuestas, pero no son perfectos. Algunos ítems que suelen formularse solo sobre las mujeres incluyen aquí también la formulación sobre los hombres, lo que permitirá analizar la centralidad de la familia y matizar la interpretación de los estudios que incluyen solo el caso de las mujeres. Sin embargo, existen también los problemas señalados más arriba en algunos ítems. Los ítems incluidos son:

Para llevar a cabo el análisis, y siguiendo los estudios anteriores que han aplicado ACL, se han recodificado las variables como dicotómicas, siendo uno la respuesta más igualitaria y cero las demás. En el caso del último ítem, se ha codificado como uno si la respuesta es acuerdo y cero si no. No hay valores perdidos en las respuestas a estos ítems.

Se recodificaron los datos usando el paquete estadístico stata y el ACL se realizó con el programa Latent Gold (la sintaxis de stata, así como las opciones utilizadas en Latent Gold, están disponibles si se solicitan). Siguiendo las recomendaciones para este tipo de análisis (Nylund y Choi, 2018; Weller, 2020), para encontrar el mejor modelo, se empieza por estimar un modelo con una sola clase, añadiendo clases de una en una hasta que los indicadores de ajuste y de clasificación dejan de mejorar. Para escoger el mejor modelo, se pueden utilizar diferentes indicadores, aunque el BIC es el más común. La tabla 1 presenta el BIC y el test de razón de probabilidad ajustada Vuong-Lo-Mendell-Rubin (VLMR) para todos los modelos. El valor p del test VLRM indica si un modelo con n clases es estadísticamente mejor que un modelo con n-1 clases, basándose en simulaciones Monte Carlo de quinientas muestras. El BIC se reduce al añadir clases adicionales, pero la reducción disminuye más despacio a partir del modelo con 4 clases. El test VLMR es significativo para todos los modelos.

La tabla 1 presenta también algunos indicadores de diagnóstico de clasificación (entropía y error de clasificación), que no se usan para seleccionar el modelo, pero proporcionan información importante. Estos diagnósticos muestran que el modelo con cinco clases sería el límite, con un error de clasificación del 10 % y una entropía superior a 0,80. Teniendo en cuenta estos indicadores, se examinan los modelos entre cuatro y seis clases, para decidir cuál es más relevante a nivel teórico. Todos los modelos identifican una clase tradicional y una igualitaria, pero difieren en las clases multidimensionales. El modelo con cinco clases incluye tres clases multidimensionales claramente diferenciadas. En el modelo con cuatro clases una de estas desaparece.

El modelo con seis clases es similar al de cinco, con una clase adicional muy igualitaria que se diferencia de la clase igualitaria solo en la respuesta en un indicador que es difícil de interpretar (sería la clase más igualitaria, pero con un nivel de acuerdo bajo con la idea de compartir tareas domésticas). Dada esta configuración de clases, se decide elegir el modelo con cinco clases como el de mayor relevancia teórica, sin olvidar que los modelos de cuatro y seis clases podrían ser soluciones empíricamente válidas también.

Como segundo paso del análisis, se usan las probabilidades marginales predichas por el modelo para crear una variable que asigna a cada encuestado la clase a la que es más probable que pertenezca dadas sus respuestas. La tabla 2 muestra las probabilidades medias de pertenecer a cada clase. Todas las probabilidades son superiores a 0,80, que se suele considerar el nivel aceptable (Weller, 2020), con una probabilidad más baja para la cuarta clase. Esta es la clase que no aparecía en el modelo con cuatro clases.

Para analizar los perfiles sociodemográficos asociados a cada ideología, se utilizan la estrategia en tres pasos (Vermunt, 2010). Esta estrategia requiere definir primero el modelo de clases latentes y estimar las probabilidades predichas por este modelo, atribuyendo a cada individuo su clase más probable. El último paso es estimar un modelo logístico multinomial para predecir la pertenencia a una clase controlando por las variables de interés, teniendo en cuenta para ello el error de clasificación que conlleva la atribución de clase. Esta estrategia se suele considerar más adecuada para describir los predictores de una clase, frente a la opción de usar las atribuciones de clase como variables directamente (Vermunt, 2010).

Para operacionalizar las variables de control, se utilizan otras preguntas de la encuesta. El sexo se mide con una variable binaria (cero para mujeres, uno para hombres) proporcionada en la base de datos, que utilizó cuestionarios separados para hombres y mujeres. La encuesta incluye información sobre hijos, biológicos o adoptados. Se crea una variable con valor 1 si la persona ha tenido alguna vez un hijo (biológico o adoptado) y 0 si no. Sobre el tipo de pareja, se preguntó si la persona convivía con una pareja y el tipo de unión, lo que permite crear una variable con cuatro valores (no vive en pareja, está casado, pareja de hecho registrada, pareja no registrada). En cuanto al trabajo remunerado, se usa la pregunta sobre si la persona tiene un trabajo remunerado, con el valor 1 si lo tiene y 0 si no. Finalmente, para medir la religiosidad, se usa la respuesta a la pregunta «Con referencia a la práctica religiosa, ¿cómo se considera usted?», con respuestas en una escala de uno (nada practicante) a cuatro (muy practicante). Se establece una variable binaria con valor 1 para los que declaran ser muy o bastante practicantes y 0 para los demás, así como para los que no declaran ninguna religión. Se incluye una categoría para valores perdidos en las variables que lo requieren. La tabla 3 presenta la distribución de la muestra.

En primer lugar, se describen las clases identificadas y después los perfiles sociodemográficos asociados a cada clase.

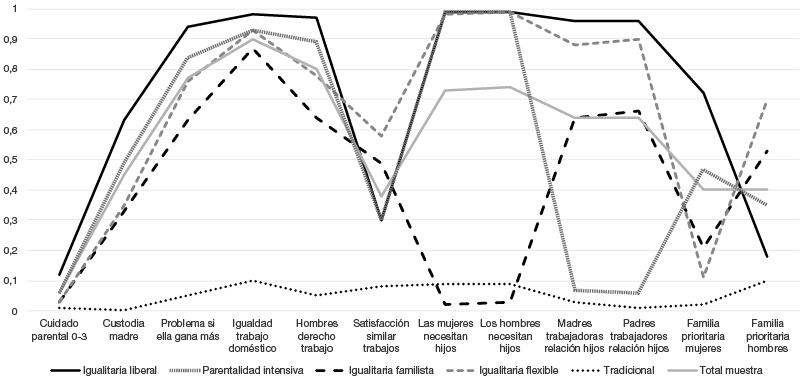

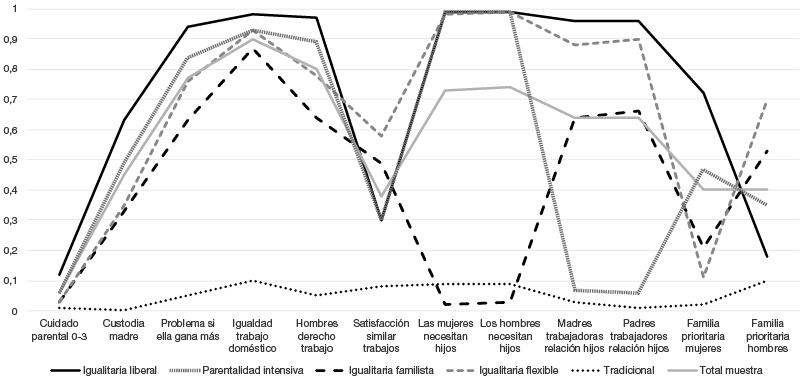

El análisis identifica cinco clases, que se han llamado «tradicional», «igualitaria familista», «igualitaria flexible», «parentalidad intensiva» e «igualitaria liberal». La figura 1 muestra la probabilidad de respuesta igualitaria para cada ítem en función de la clase. Es importante destacar que la muestra responde de manera muy igualitaria en general, con una variable consensual destacada, la idea de que los padres deben ser los principales cuidadores para los niños menores de tres años, con la que solo 7 % de los encuestados está en desacuerdo. Este ítem puede interpretarse como un indicador de las normas de parentalidad intensiva contemporáneas. La figura 1 muestra también las respuestas medias de toda la muestra, como referencia.

1. Tradicional

Se denomina a este grupo «tradicional» porque proporciona respuestas mucho más tradicionales que la muestra en todas las dimensiones. En este grupo se encuentran niveles de acuerdo muy bajos con la idea de las esferas comunes, niveles altos de centralidad de la familia (tener hijos es importante para hombres y mujeres, la familia debe ser prioritaria para ambos sexos, y los padres deben ser los principales cuidadores antes de los tres años). Se identifica a las mujeres más con la esfera doméstica (en caso de separación los niños estarán mejor con la madre y la familia es más prioritaria para las mujeres), aunque están en desacuerdo con la idea de igual valor para la familia y el trabajo remunerado, así que esta identificación de las mujeres con lo doméstico se asocia más a características de género. Esta clase es muy pequeña, incluyendo solo el 4,75 % de la muestra, y parece equivalente a la clase tradicional que han descrito otros estudios.

2. Igualitaria liberal

Este grupo muestra la probabilidad más alta de respuestas igualitarias en todos los ítems. No se les puede considerar centrados en la familia, porque no piensan que tener hijos sea necesario para sentirse realizado, ni que la familia deba ser una prioridad para nadie, y muestran un bajo nivel de acuerdo con la idea de que la familia y el trabajo remunerado son igualmente satisfactorios. Esta clase es la más numerosa, incluyendo un 32 % de la muestra, y son muy similares a los liberales igualitarios de Knight y Brinton (2018), la clase igualitaria descrita por Grunow, Begall y Buchler (2018) y los feministas de segunda ola de Damme y Pavlopoulos (2022).

3. Igualitaria familista

En este grupo la probabilidad de respuestas igualitarias es un poco menor que la media, aunque están más cerca de la media que de los tradicionales. Lo que diferencia el patrón de respuestas de este grupo es la importancia que acuerdan a los hijos, tanto para los hombres como para las mujeres. También es menos probable, en comparación con otras clases igualitarias, estar de acuerdo con la idea de que las personas que trabajan pueden tener una relación tan cercana con sus hijos como las que no trabajan. Hay algunos indicios de una cierta creencia en características de género, porque la probabilidad de estar de acuerdo con la familia como prioridad de las mujeres (un poco menos para los hombres) es más alta que la media, y también es probable que estén de acuerdo con la custodia materna en caso de divorcio, pero mucho menos que los tradicionales. Esta clase comparte características de los «igualitarios familistas» descritos por Grunow, Begall y Buchler (2018) y con los «feministas de la diferencia» de Damme y Pavlopoulos (2022), aunque la creencia en características de género es menos clara en este caso. Esta clase incluiría un 22 % de la muestra.

4. Igualitaria flexible

Las respuestas de este grupo son similares a las de la clase igualitaria liberal en la mayoría de ítems. Lo que resulta específico aquí es que este grupo muestra el nivel más alto de acuerdo con la idea de que ocuparse de la familia es tan satisfactorio como tener un trabajo remunerado y también es más probable que estén de acuerdo con que la familia es prioritaria, tanto para los hombres como para las mujeres. Este grupo estaría de acuerdo con la especialización por género como una elección, y también consideran que tener hijos es una opción. El acuerdo con las dos esferas con igual valor acerca este grupo a los feministas de tercera ola descritos por Damme y Pavlopoulos (2022) o a los igualitarios flexibles de Knight y Brinton (2017). El 19 % de la muestra estaría en esta clase.

5. Parentalidad intensiva

Esta clase se parece a la igualitaria liberal en sus respuestas, con algunas diferencias importantes. A pesar de su visión igualitaria del trabajo remunerado y como los tradicionales, es muy poco probable que estén de acuerdo con la idea de que los padres y madres que trabajan pueden tener una relación tan cercana con sus hijos y la respuesta es similar sobre los padres y las madres. También están más de acuerdo que los igualitarios liberales con la idea de que la familia debería ser una prioridad para hombres y mujeres. Esto lleva a interpretar esta clase como cercana a la parentalidad intensiva, similar a la clase descrita por Grunow, Begall y Buchler (2018). Esta clase incluiría el 21,43 % de la muestra.

Así, además de la clase tradicional e igualitaria liberal, existen tres clases multidimensionales. Las tres están de acuerdo con la igualdad en el trabajo remunerado y el doméstico, pero con algunas diferencias. Para una de las clases, igualitaria familista, la familia es central (es importante tener hijos, la familia es prioritaria, el trabajo remunerado tiene consecuencias para las relaciones de familia) tanto para las mujeres como para los hombres. Para otra clase, parentalidad intensiva, tener hijos no es central, pero encuentran una fuerte incompatibilidad entre los hijos y el trabajo remunerado, de nuevo tanto para los hombres como para las mujeres. En conclusión, la clase igualitaria flexible acepta algunas desigualdades en la esfera doméstica, viendo la familia como más importante para las mujeres y mostrando un alto nivel de acuerdo con la idea de que las dos esferas son igualmente satisfactorias.

La tabla 4 resume las clases y las dimensiones que se han descrito en la literatura, así como las clases resultantes del análisis.

Para analizar la composición sociodemográfica de cada clase se presentan los resultados de la estrategia en tres pasos. La tabla 5 presenta los perfiles de clase predichos para los modelos de clase latente incluyendo las variables de control. Los coeficientes de regresión se presentan en la tabla C del apéndice.

Los resultados muestran que es más probable que los integrantes de la clase liberal igualitaria sean mujeres, de cohortes más jóvenes, con nivel educativo alto y viviendo en pareja no registrada. En la clase tradicional se encuentran con mayor probabilidad a hombres, de mayor edad, personas religiosas, y con menor nivel educativo en comparación con la clase igualitaria liberal. Los perfiles de la clase de parentalidad intensiva son similares a los de la igualitaria liberal, pero más equilibrados en cuanto al género, con menos representación de las cohortes más jóvenes, y con nivel educativo más bajo. Es más probable que los igualitarios familistas y flexibles estén casados, que tengan menor nivel educativo y de religiosidad, así como una distribución de edades más similar a la de la clase tradicional. Es menos probable que los encuestados de la clase igualitaria flexible tengan hijos y que tengan un trabajo remunerado que las otras clases y también tienen la media de edad más elevada. La religiosidad es una variable interesante porque, aunque hay más encuestados que se declaran religiosos en la clase tradicional, la clase igualitaria liberal no es la menos religiosa. Excepto por esta variable, la relación entre las clases y las variables de control es coherente con los perfiles descritos por Knight y Brinton (2017), y se identifica un perfil interesante entre los igualitarios flexibles, que tienen un nivel educativo más bajo, son más mayores, es menos probable que estén trabajando, tienen menos hijos, pero también son menos religiosos.

Este artículo ha analizado el igualitarismo de género en España, usando datos de la Encuesta de Fecundidad de 2018, representativa de la población española entre 18 y 55 años. En continuidad con investigaciones previas, se ha aplicado una perspectiva multidimensional, incluyendo varias dimensiones en el análisis: acuerdo con esferas separadas o comunes, justificaciones en términos de características de género, el valor similar de las dos esferas y la parentalidad intensiva. Se contribuye a la literatura, añadiendo la centralidad de la familia (importancia de tener hijos y prioridad acordada a la familia) como una dimensión relevante en el caso español. El análisis muestra que hay varias ideologías de género en España, y se presenta un modelo con cinco clases como el más relevante a nivel teórico.

Las cinco clases corresponden a cinco ideologías de género. La clase tradicional se muestra de acuerdo con el familismo y con las esferas separadas en base a características de género. La clase igualitaria liberal muestra niveles bajos de familismo y fuerte acuerdo con la igualdad, tanto en la esfera privada como en el trabajo remunerado. Junto a estas, se identifican tres clases que son multidimensionales. Una clase igualitaria familista que está de acuerdo con las esferas comunes, pero también con la centralidad de la familia, y que sitúa más las mujeres como encargadas de lo doméstico, con algunas características de género. La clase igualitaria flexible está de acuerdo con esferas comunes y con la igualdad de género en el trabajo remunerado y doméstico, con bajos niveles de familismo. La familia es una opción y lo doméstico tiene el mismo valor, en términos de satisfacción, que lo público. La última clase la podemos denominar «parentalidad intensiva», porque está de acuerdo con las esferas unidas y muestra niveles bajos de centralidad de la familia, pero está de acuerdo con la idea de que los padres y madres que trabajan no pueden tener una relación tan cercana con las criaturas como los que no trabajan. Si la familia es una elección, esta clase considera que, si se elige tener familia, los padres no pueden «tenerlo todo». En cuanto a los perfiles sociodemográficos, se encuentra que es más probable pertenecer a las clases más igualitarias para las mujeres, los más jóvenes, y los que viven en pareja no registrada; mientras que es más probable pertenecer a la clase tradicional si se es hombre, más religioso, o si se tiene un menor nivel educativo.

Estas clases validan los resultados de investigaciones previas, que señalaban la existencia de dos clases unidimensionales, con una clase tradicional muy pequeña y la complejidad de las ideologías igualitarias que se observa en la composición de las demás clases. Todas las clases igualitarias están de acuerdo con la igualdad en el trabajo remunerado, pero existen diferencias en cuanto a la esfera doméstica y la relación entre trabajo remunerado y doméstico. Las tres clases multidimensionales son bastante similares a las clases que la literatura ha descrito, pero la integración de elementos adicionales sobre los hombres y la centralidad de la familia ha permitido matizarlas. Se identifican características de género en las respuestas de los familistas igualitarios, pero no completamente coherentes: están más de acuerdo con la prioridad familiar para las mujeres que para los hombres, pero no en cuanto a la centralidad de tener hijos o sobre las consecuencias del trabajo remunerado de madres y padres, y sus respuestas sobre la custodia en caso de divorcio son cercanas a la media. Se podría decir que son más familistas que esencialistas. Para el grupo «igualitario flexible», el acuerdo con la idea de que tener hijos no es central para las mujeres se puede interpretar como una posición feminista, o como una oposición a los roles tradicionales, pero como su respuesta es similar sobre los hombres, esto parece indicar más un rechazo de la idea de la parentalidad obligatoria y apoyo a la idea de tener hijos como una elección personal. La clase que denominamos «parentalidad intensiva» es interesante en este sentido, ya que ilustra la diferencia entre la importancia de la familia y las nuevas normas de parentalidad: los encuestados de esta clase ven tener hijos como una elección tanto para hombres como para mujeres, pero al mismo tiempo piensan que la participación en el mercado de trabajo tiene costes para la familia.

Este estudio tiene también limitaciones. La encuesta analizada incluye solo la población entre 18 y 55 años, por lo que no proporciona una descripción completa de la sociedad española. Incluye muchos ítems sobre valores de género, aunque estos también tienen sus limitaciones, ya que muchos miden varias dimensiones a la vez y algunas de manera solo indirecta. Esto ocurre en particular en el caso de las justificaciones, puesto que el indicador de la libertad de elección es problemático, y no se incluye ninguna pregunta directa sobre esencialismo o sobre el origen de las características de género percibidas. En términos de diseño de encuestas, parece importante que encuestas futuras incluyan preguntas más precisas sobre estas dimensiones. En definitiva, aunque se ha seleccionado el modelo de cinco clases como la mejor solución empírica y teórica, los modelos de cuatro o seis clases también serían válidos empíricamente, lo que modificaría la descripción de algunas clases, aunque todas las soluciones muestran la multidimensionalidad de las ideologías de género contemporáneas.

La multidimensionalidad de la ideología de género aplicada al caso español puede contribuir a la discusión sobre los cambios recientes en la familia y el trabajo. Por ejemplo, el rechazo a la centralidad de la familia, y la idea de que tener hijos es una elección personal, pero con incompatibilidades con el trabajo remunerado, puede ser de interés para entender las decisiones de fecundidad y formación de familias. La investigación anterior ha mostrado que las madres españolas pueden ajustar sus intenciones de fecundidad en función de las restricciones estructurales (Campillo y Armijo, 2017) y se puede emitir la hipótesis de que la fecundidad puede ser mediada también por la ideología de género. La división del trabajo doméstico y de cuidados también se asocian con la ideología de género, y la perspectiva multidimensional se podría aplicar también a estos. La inclusión de preguntas sobre ideología de género en encuestas generales sería necesaria para poder analizar el papel de esta como mediadora de otros fenómenos sociales, como el trabajo doméstico o las transiciones familiares.

Aristegui Fradua, Iratxe; Beloki Marañón, Usue; Royo Prieto, Raquel y Silvestre Cabrera, Maria (2019). «Cuidado, valores y género: La distribución de roles familiares en el imaginario colectivo de la sociedad española». Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, 65: 90-108.

Barth, Alice y Trübner, Miriam (2018). «Structural Stability, Quantitative Change: A Latent Class Analysis Approach towards Gender Role Attitudes in Germany». Social Science Research, 72: 183-193.

Bolzendahl, Catherine y Myers, Daniel (2004). «Feminist Attitudes and Support for Gender Equality: Opinion Change in Women and Men, 1974-1998». Social Forces, 83: 759-789.

Campbell, Andrea Louise (2012). «Policy Makes Mass Politics». Annual Review of Political Science, 15: 333-351.

Campillo, Inés y Armijo, Lorena (2017). «Lifestyle Preferences and Strategies of Spanish Working Mothers: A Matter of Choice?». South European Society and Politics, 22: 81-99.

Cantijoch, Marta y San Martin, Josep (2009). «Postmaterialism and Political Participation in Spain». South European Society and Politics, 14: 167-190.

Charles, Maria y Bradley, Karen (2009). «Indulging Our Gendered Selves? Sex Segregation by Field of Study in 44 Countries». American Journal of Sociology, 114: 924-976.

Cotter, David; Hermsen, Joan y Vanneman, Reeve (2011). «The End of the Gender Revolution? Gender Role Attitudes from 1977 to 2008». American Journal of Sociology, 117: 259-289.

Damme, Maike van y Pavlopoulos, Dimitris (2022). «Gender Ideology in Europe: Plotting Normative Types in a Multidimensional Space». Social Indicators Research, 164: 861-891.

Davis, Sharon y Greenstein, Theodor (2009). «Gender Ideology: Components, Predictors, and Consequences». Annual Review of Sociology, 35: 87-105.

Domínguez-Folgueras, Marta (2010). «¿Cada vez más igualitarios? Los valores de género de la juventud y su aplicación en la práctica». Revista de Estudios de Juventud, 90: 103-122.

García-Román, Joan (2023). «Does Women’s Educational Advantage Mean a More Egalitarian Distribution of Gender Roles? Evidence from Dual-earner Couples in Spain». Journal of Family Studies, 29(1): 285-305.

Grunow, Daniela; Begall, Katia y Buchler, Sandra (2018). «Gender Ideologies in Europe: A Multidimensional Framework». Journal of Marriage and Family, 80: 42-60.

Hays, Sharon (1996). The Cultural Contradictions of Motherhood. New Haven: Yale University Press.

INE (2019). Encuesta de Fecundidad y Valores 2018. Metodología. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: https://www.ine.es/metodologia/t20/fecundidad2018_meto.pdf, acceso 20 de marzo de 2019.

Jakobsson, Niklas y Kotsadam, Andreas (2010). «Do Attitudes toward Gender Equality Really Differ between Norway and Sweden?». Journal of European Social Policy, 20(2): 142-159.

Jurado Guerrero, Teresa (2007). Cambios familiares y trabajo social. Madrid: Ediasa.

Knight, Carly y Brinton, Mary (2017). «One Egalitarianism or Several? Two Decades of Gender-Role Attitude Change in Europe». American Journal of Sociology, 122: 1485-1532.

León, Margarita y Pavolini, Emmanuele (2014). «“Social Investment” or Back to “Familism”: The Impact of the Economic Crisis on Family and Care Policies in Italy and Spain». South European Society and Politics, 19: 353-369.

Moreno Mínguez, Almudena (2021). «Hacia una sociedad igualitaria: Valores familiares y género en los jóvenes en Alemania, Noruega y España». Revista Internacional de Sociología, 79: e190.

Nylund-Gibson, Karen y Choi, Andrew (2018). «Ten Frequently Asked Questions about Latent Class Analysis». Translational Issues in Psychological Science, 4(4): 440-461.

Ridgeway, Cecilia y Correll, Shelley (2004). «Unpacking the Gender System: A Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations». Gender and Society, 18: 510-531.

Risman, Barbara (2017). Gender as a Social Structure. En: B. Risman, C. Froyum y W. Scarborough (eds.). Handbook of the Sociology of Gender. Cham: Springer.

Scarborough, William; Sin, Ray y Risman, Barbara (2019). «Attitudes and the Stalled Gender Revolution: Egalitarianism, Traditionalism, and Ambivalence from 1977 through 2016». Gender y Society, 33(2): 173-200.

Seiz, Marta; Castro-Martín, Teresa; Cordero-Coma, Julia y Martín-García, Teresa (2022). «La evolución de las normas sociales relativas a las transiciones familiares en España». Revista Española de Sociología, 31(2): 1-28.

Vermunt, Jeroen (2010). «Latent Class Modeling with Covariates: Two Improved Three-Step Approaches». Political Analysis, 18(4): 450-469.

Wall, Glenda (2010). «Mothers’ Experiences with Intensive Parenting and Brain Development Discourse». Women’s Studies International Forum, 33: 253-263.

Weller, Bridget; Bowen, Natasha y Faubert, Sarah (2020). «Latent Class Analysis: A Guide to Best Practice». Journal of Black Psychology, 46(4): 287-311.

Yu, Wei-hsin y Lee, Pei-lin (2013). «Decomposing Gender Beliefs: Cross-National Differences in Attitudes Toward Maternal Employment and Gender Equality at Home». Sociological Inquiry, 83: 591-621.

Tabla A. Ideologías de género descritas en los tres estudios comparados y equivalencias*

|

Ideologías descritas: |

Esfera de trabajo remunerado |

Esfera de trabajo no remunerado |

Justificaciones |

Otras dimensiones |

|||

|

Separada |

Unida |

Separada |

Unida |

Elección |

Rasgos de género |

Parentalidad intensiva |

|

|

Tradicional¹, ², ³ |

X |

X |

|||||

|

Transicional¹/Parentalidad intensiva²/--- |

X |

X |

X |

X |

|||

|

Feminismo de la igualdad¹/Igualitaria²/Igualitaria liberal³ |

X |

X |

X |

||||

|

Feminismo de la diferencia¹/--/Igualitaria familista³ |

X |

X |

X |

||||

|

Feminismo de la tercera ola¹/Igualitaria esencialista²/Igualitaria flexible³ |

X |

X |

X |

X |

X |

X |

|

¹ Damme y Pavlopoulos (2022), ² Grunow, Begall y Buchler (2018), ³ Knight y Brinton (2017).

*Adaptado de Damme y Pavlopoulos (2022).

Tabla B. Ítems utilizados en otros estudios

|

VDP1 |

GBB2 |

KB3 |

En este artículo |

|

|

Tanto los hombres como las mujeres deberían contribuir a los recursos del hogar. |

X |

X |

X |

|

|

Los hombres deben participar en las tareas domésticas en la misma medida que las mujeres. |

X |

X |

||

|

Los padres se pueden ocupar de los hijos tan bien como las madres. |

X |

X |

||

|

Los hombres deben participar en las tareas domésticas en la misma medida que las mujeres. |

X |

X |

||

|

Una madre que trabaja puede tener una relación tan cercana con su hijo/a como una madre que no trabaja. |

X |

X |

X |

X |

|

Los niños menores de 3 años sufren si sus madres trabajan. |

X |

X |

||

|

Tener un trabajo está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres quieren es tener una familia. |

X |

X |

X |

|

|

Ser ama de casa es tan satisfactorio como tener un trabajo remunerado. |

X |

X |

X |

X |

|

Para una mujer, tener un trabajo remunerado es la mejor manera de ser independiente. |

X |

X |

||

|

¿Cree que una mujer necesita tener hijos para sentirse realizada? |

X |

X |

Tabla C. Coeficientes del modelo de 3 pasos con controles (regresiones logísticas multinomiales, N=17175)

|

Parentalidad intensiva vs. igualitaria liberal |

Errores standard |

Igualitaria familista vs. igualitaria liberal |

Errores standard |

Igualitaria flexible vs. igualitaria liberal |

Errores standard |

Tradicional vs. igualitara liberal |

Errores standard |

|

|

Sexo |

||||||||

|

Mujer |

ref. |

ref. |

ref. |

ref. |

||||

|

Hombre |

0,3383 |

0,0013 |

0,5440 |

0,0013 |

0,2032 |

0,0018 |

0,6561 |

0,0023 |

|

Situación de pareja |

||||||||

|

No cohabita |

0,0117 |

0,0017 |

-0,1943 |

0,0017 |

-0,0476 |

0,0022 |

0,2359 |

0,0029 |

|

Matrimonio |

ref. |

ref. |

ref. |

ref. |

||||

|

Pareja de hecho |

0,2816 |

0,0047 |

0,1860 |

0,0047 |

0,2142 |

0,0060 |

0,660 |

0,0068 |

|

Cohabitación |

0,0037 |

0,0017 |

-0,3974 |

0,0018 |

-1,2857 |

0,0023 |

-0,2562 |

0,0033 |

|

Tiene hijos |

-0,0308 |

0,0013 |

0,1656 |

0,0013 |

-0,1634 |

0,0018 |

0,0531 |

0,0022 |

|

Nivel educativo |

||||||||

|

Primario |

ref. |

ref. |

ref. |

ref. |

||||

|

Secundario |

-0,812 |

0,0020 |

-1,0180 |

0,0020 |

-1,1166 |

0,0024 |

-1,0667 |

0,0029 |

|

Universitario |

-1,1929 |

0,0021 |

-1,6443 |

0,0021 |

-2,1766 |

0,0030 |

-1,3489 |

0,0032 |

|

Religiosidad |

||||||||

|

Nada religioso |

ref. |

ref. |

ref. |

ref. |

||||

|

Bastante o muy religioso |

-0,1329 |

0,0013 |

-0,5651 |

0,0013 |

-0,6129 |

0,0018 |

0,6618 |

0,0024 |

|

Tiene trabajo remunerado |

-0,0581 |

0,0015 |

-0,1125 |

0,0015 |

-2,334 |

0,0020 |

-0,2050 |

0,0025 |

|

Edad |

0,0168 |

0,0001 |

0,0252 |

0,0001 |

0,0384 |

0,0001 |

0,0398 |

0,0001 |

|

Constante |

-0,2129 |

0,0038 |

-0,1936 |

0,0040 |

-0,3472 |

0,0051 |

-3,1436 |

0,0068 |

1 Esta investigación ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, PID2020-119339GB-C21.

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 189, Enero - Marzo 2025, pp. 23-42

Tabla 1. Indicadores de ajuste para el análisis de clases latentes

|

BIC |

VLRM |

(valor p) |

Entropía |

Error de predicción de clase |

|

|

1- clase |

324345840 |

_ |

0,000 |

||

|

2- clases |

290521437 |

33824623 |

0,000 |

0,96 |

0,007 |

|

3- clases |

279861208 |

10660449 |

0,000 |

0,92 |

0,023 |

|

4- clases |

273524195 |

6337233 |

0,000 |

0,93 |

0,024 |

|

5- clases |

270293177 |

3231239 |

0,000 |

0,83 |

0,104 |

|

6- clases |

267721968 |

2571430 |

0,000 |

0,81 |

0,128 |

|

7- clases |

264742181 |

1799817 |

0,000 |

0,81 |

0,127 |

|

8- clases |

270293177 |

1180410 |

0,000 |

0,80 |

0,142 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018.

Tabla 2. Probabilidades posteriores medias para la solución de 5 clases, por clase

|

Clase 1 |

Clase 2 |

Clase 3 |

Clase 4 |

Clase 5 |

|

|

Igualitaria liberal |

0,8321 |

0,0292 |

0,0020 |

0,1368 |

0,0000 |

|

Igualitaria familista |

0,0420 |

0,8999 |

0,0070 |

0,0480 |

0,0031 |

|

Parentalidad intensiva |

0,0029 |

0,0071 |

0,9603 |

0,0115 |

0,0182 |

|

Igualitaria flexible |

0,2375 |

0,0578 |

0,0137 |

0,6905 |

0,0005 |

|

Tradicional |

0,000 |

0,0147 |

0,0847 |

0,0019 |

0,8987 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018.

Tabla 3. Distribución de la muestra (ponderada)

|

Distribución |

|

|

Sexo |

|

|

Mujer |

84,75 |

|

Hombre |

15,25 |

|

Situación de pareja |

|

|

Sin pareja cohabitante |

26,87 |

|

Casados |

48,98 |

|

Pareja de hecho |

2,14 |

|

Cohabita |

22,01 |

|

Tiene hijos |

51,07 |

|

Nivel educativo |

|

|

Primario |

24,19 |

|

Secundario |

44,61 |

|

Terciario |

31,21 |

|

Religiosidad |

|

|

No muy religioso o nada |

54,08 |

|

Bastante o muy religioso |

45,02 |

|

Tiene un trabajo remunerado |

64,89 |

|

Edad (media) |

39,08 |

|

N |

17175 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018.

FigurA 1. Probabilidad de dar una respuesta igualitaria a cada ítem, por clase

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018.

Tabla 4. Ideologías de género descritas

|

Esfera de trabajo remunerado |

Esfera de trabajo no remunerado |

Justificaciones |

Otras dimensiones |

|||||

|

Ideologías: |

Separada |

Común |

Separada |

Común |

Elección |

Características de género |

Parentalidad intensiva |

Centralidad de la familia |

|

Tradicional |

X |

X |

X |

X |

||||

|

Igualitaria familista |

X |

X |

X |

X |

X |

|||

|

Igualitaria flexible |

X |

X |

X |

|||||

|

Parentalidad intensiva |

X |

X |

X |

|||||

|

Igualitaria liberal |

X |

X |

||||||

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018.

TABLA 5. Perfiles de clase por covariables

|

Igualitaria liberal |

Parentalidad intensiva |

Igualitaria familista |

Igualitaria flexible |

Tradicional |

Toda la muestra |

|

|

Sexo |

||||||

|

Hombre |

0,5760 |

0,4746 |

0,4273 |

0,5113 |

0,3924 |

0,4978 |

|

Mujer |

0,4924 |

0,5254 |

0,5727 |

0,4887 |

0,6076 |

0,5022 |

|

Situación de pareja |

||||||

|

No cohabita |

0,3006 |

0,2822 |

0,2534 |

0,2625 |

0,3349 |

0,2805 |

|

Matrimonio |

0,3925 |

0,4370 |

0,5328 |

0,5393 |

0,4578 |

0,4655 |

|

Pareja de hecho |

0,0162 |

0,0205 |

0,0205 |

0,0188 |

0,0287 |

0,0192 |

|

Cohabitación |

0,2907 |

0,2603 |

0,1897 |

0,1795 |

0,1787 |

0,2348 |

|

Tiene hijos |

0,5410 |

0,5337 |

0,5801 |

0,4988 |

0,5588 |

0,5409 |

|

Nivel educativo |

||||||

|

Primario |

0,1073 |

0,2603 |

0,3445 |

0,4015 |

0,3196 |

0,2596 |

|

Secundario |

0,4805 |

0,4631 |

0,4462 |

0,4571 |

0,4087 |

0,4612 |

|

Terciario |

0,4112 |

0,2766 |

0,2094 |

0,1415 |

0,2717 |

0,2792 |

|

Religiosidad |

||||||

|

Bastante o muy religioso |

0,5634 |

0,5143 |

0,3948 |

0,3697 |

0,6931 |

0,4847 |

|

Tiene trabajo remunerado |

0,7035 |

0,6983 |

0,7024 |

0,6553 |

0,6806 |

0,6919 |

|

Edad (intervalos) |

||||||

|

18-27 |

0,2802 |

0,1881 |

0,1249 |

0,1372 |

0,1455 |

0,1919 |

|

28-36 |

0,2265 |

0,2357 |

0,2283 |

0,1662 |

0,2099 |

0,2167 |

|

37-42 |

0,1795 |

0,2108 |

0,1998 |

0,1799 |

0,1951 |

0,1918 |

|

43-48 |

0,1595 |

0,1853 |

0,2118 |

0,2269 |

0,1883 |

0,1909 |

|

49-55 |

0,1542 |

0,1800 |

0,2354 |

0,2898 |

0,2612 |

0,2086 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018.

RECEPCIÓN: 23/06/2023

REVISIÓN: 13/02/2024

ACEPTACIÓN: 03/05/2024

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018.

¹ Damme y Pavlopoulos (2022), ² Grunow, Begall y Buchler (2018), ³ Knight y Brinton (2017).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad 2018.