Los marcos políticos de la violencia de género en España durante la XIV Legislatura (2019-2023)

Political Frameworks for Gender-based Violence in Spain during the 14th Legislature (2019-2023)

Marisa Revilla-Blanco y Anabel Garrido-Ortolá

|

Palabras clave Violencia de género

|

Resumen Durante la xiv Legislatura se desarrollaron propuestas legislativas que han abordado distintos aspectos de la violencia contra las mujeres, algunas de ellas avanzando en el reconocimiento de derechos y de diferentes tipos y efectos de la violencia. Las dos preguntas que guían este artículo abordan la consideración de los contenidos de los diferentes marcos políticos de la violencia hacia las mujeres y la comprensión de los factores clave que permiten definirlos. Para avanzar en su respuesta, se aplica un análisis de marcos a los debates sostenidos en la Comisión de Igualdad del Congreso que permite distinguir tres marcos en interacción que sustentan tres posiciones: la impugnatoria, la que mantiene el estado actual y la transformadora. |

|

Key words Gender-based Violence

|

Abstract During Spain’s 14th Legislature, legislative proposals were developed addressing different aspects of violence against women, with some of them providing an advance in the recognition of rights and the different types and effects of violence. The two issues guiding this article are the content of the different political frameworks for understanding violence against women and the key factors involved in defining it. To further our understanding, we apply frame analysis to the debates held in the Congressional Commission on Gender Equality and distinguish three interacting frameworks that support three positions: one that challenges the existence of specifically gender-based violence, one that maintains the current state of understanding, and one that offers a transformative perspective. |

Cómo citar

Revilla-Blanco, Marisa; Garrido-Ortolá, Anabel (2025). «Los marcos políticos de la violencia de género en España durante la XIV Legislatura (2019-2023)». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 189: 131-148. (doi: 10.5477/cis/reis.189.131-148)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Marisa Revilla-Blanco: Universidad Complutense de Madrid | mrevilla@cps.ucm.es

Anabel Garrido-Ortolá: Universidad Complutense de Madrid | angarrid@ucm.es

Introducción1

En el año 2004, se aprobó en España la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE, n.º 313, de 29/12/2004), entrando en vigor en enero de 2005. Esta legislación fue pionera en el ámbito internacional en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres, específicamente de la ejercida en el ámbito de la pareja o expareja (Pastor-Gosálbez et al., 2021). Con esta ley, una de las prioridades del gobierno presidido por Rodríguez Zapatero y cuyo proyecto se elaboró en los primeros días de su mandato, se daba respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones feministas españolas sobre el reconocimiento de la existencia de una violencia específica ejercida sobre las mujeres2.

También en el caso español, la presencia de movimientos feministas en la arena local fue determinante en la adopción de normas globales de alcance nacional referidas a la protección de las mujeres contra la violencia de género (Htun y Weldon, 2012: 548). Del mismo modo, cabe señalar el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (2017), aprobado bajo el Gobierno del Partido Popular por consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso, sin ningún voto en contra y con la única abstención del grupo parlamentario de Unidas Podemos.

Este artículo se centra en la XIV Legislatura en España (2019-2023), con un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), que contaba con una ministra de UP, Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad. En lo referido a la violencia ejercida contra las mujeres3, en este periodo legislativo se avanzó en dos aspectos: por un lado, en el ámbito de la libertad sexual4, con la conocida como ley del «solo sí es sí» o del consentimiento, por el otro, en la mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género5. Esta producción legislativa estuvo marcada por la polémica en el propio seno de la coalición de gobierno con desavenencias entre las representantes de sectores de UP y de sectores del PSOE, especialmente con la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí» (Casqueiro y Chouza, 2023).

En el caso que ocupa esta investigación, en la concepción de la violencia de género, se manifiesta una tensión entre posiciones en conflicto en el espectro político. Desde la afirmación de las «violencias machistas»6 y la ampliación del reconocimiento de la violencia en otros ámbitos —como puede ser la violencia obstétrica, política o digital—, hasta la negación de la existencia de una violencia que se ejerza específicamente contra las mujeres, una posición que va ganando presencia institucional con la inclusión de Vox en diversos gobiernos municipales y autonómicos.

Estas dinámicas muestran que los discursos parlamentarios en torno a este tema en España están cambiando. En este contexto, la presente contribución pretende identificar los principales marcos políticos en torno a la violencia de género y analizar la dinámica de su desarrollo durante esa legislatura. Con este fin, en el epígrafe 2 se aborda el acervo normativo internacional y su transformación en torno a conceptos clave ligados a la violencia de género, así como los debates teóricos que recogen su discusión; en el epígrafe 3, se explica la metodología utilizada para el análisis de los componentes de los marcos y su aplicación al caso español. También se incluye la propuesta de marcos que identifican las principales posiciones sobre el tema en el periodo indicado y el análisis de su dinámica.

Estado de la cuestión sobre violencia de género: acervo normativo internacional

y aproximaciones teóricas

El objetivo que guía este trabajo aborda tanto el reconocimiento de los elementos centrales en la discusión de, en términos generales, la violencia contra las mujeres, como la identificación de los componentes y marcos que articulan las diferentes interpretaciones del fenómeno en la actualidad. Para ello, se trabaja expresamente sobre la consideración de qué factores son clave para la comprensión de las diferencias en esos marcos y cuál es la dinámica entre los marcos y las posiciones de los grupos parlamentarios del congreso. Se advierte, por tanto, que la revisión del desarrollo histórico y teórico de los conceptos7, así como de la abundante evidencia empírica de la existencia de violencia contra las mujeres en el mundo, exceden el objetivo definido.

Con el propósito de contextualizar la discusión, se inicia la revisión, atendiendo a la construcción de las normativas internacionales sobre este tema. En primer lugar, en el ámbito de Naciones Unidas (UN)8, la Declaración de Viena (1993) supuso el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. Específicamente, en el artículo 3.38, se declara la necesidad de «eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada» así como «todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres» (UN, 1993b: 21). A finales de 1993, la Asamblea General de UN recogió en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer este tipo de violencia como:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Esta definición, aún vigente, abarca desde la violencia sexual en la familia y en la comunidad, hasta «la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado» (UN, 1993a).

Si bien es cierto que estas herramientas fueron un avance en la jurisdicción internacional sobre la atención a la violencia contra las mujeres, no sería hasta la IV Conferencia de UN en Beijing (1995), con la fuerza mostrada por las organizaciones de mujeres y feministas, cuando se empieza a contemplar como un problema social e internacional. Desde 1996 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)9 asumió el liderazgo para la revisión de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing (UN, 1996). En 2013, se celebró la 57.ª sesión sobre la «Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas».

En segundo lugar, en el ámbito europeo cabe aludir a dos convenios que abordan, desde distintos ángulos, la violencia contra las mujeres. Se trata del Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Varsovia, 2005) y del Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Estambul, 2011). El Convenio de Varsovia abordó, de manera específica, la trata de personas y la prostitución forzada, haciendo hincapié en «prevenir, reprimir y castigar la trata, especialmente a mujeres y niños» (artículo 39). En esta línea, la directiva de la Unión Europea (UE), relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, derivada del Convenio de Varsovia de 2005, reconoce «la especificidad del fenómeno de la trata en función del sexo y el hecho de que las mujeres y los hombres son a menudo objeto de trata con diferentes fines». (2011/36/UE: 1). También, en referencia a la libertad sexual, cabe mencionar la directiva de Acoso sexual y la mutilación genital femenina (2007/73).

Por su parte, el Convenio de Estambul, aprobado en 2011, en el seno del Consejo de Europa, puso en marcha una herramienta normativa que, de manera amplia e integral, aborda la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En particular, reconoció el carácter estructural de la dominación y la discriminación de las mujeres con respecto a los hombres. Este texto fue ratificado por España en 201410 y, desde mayo de 2017, con la adhesión Consejo de la UE, adquirió carácter vinculante para todos los países miembros. Sin embargo, debido a las resistencias conservadoras para su aplicación, no fue hasta seis años después (en mayo de 2023) cuando el Parlamento Europeo dio finalmente luz verde a su ratificación. Unas resistencias que se reflejan en la existencia de distintos países que aún no lo han firmado11, así como en la retirada de la ratificación de Turquía en 2021.

En marzo de 2022, la Comisión Europea adoptó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En 2024, tras dos años de negociaciones, se ha llegado a un acuerdo sobre esta directiva, que recoge la ampliación en la tipificación como delito de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la ciber violencia. Sin embargo, el acuerdo no incluye «la tipificación penal de la violación basada en la falta de consentimiento» (COM/2022/105: 4), un asunto que está retrasando la aprobación de la Directiva debido a la oposición de diversos Estados.

Como se puede apreciar en esta revisión, en el acervo normativo internacional, el concepto que se usa mayoritariamente es «violencia contra las mujeres». En lo que se refiere a los debates teóricos, este concepto, también muy utilizado, destaca porque identifica a quien recibe la violencia, las mujeres, pero no señala sus causas. Por ello, desde los análisis feministas se plantea la necesidad de utilizar otros conceptos como «violencia patriarcal», «violencia machista» o «violencia sexista» que sí identifican la causa de la violencia que se dirige contras las mujeres, a la vez que señalan su ejercicio en el seno de unas relaciones específicas de poder (Osborne, 2009: 30).

En los debates aparecen dos conceptos que se relacionan con el ámbito en el que se produce la violencia: «violencia doméstica» y «violencia familiar». El uso de estos conceptos tiene consecuencias radicalmente distintas para la comprensión del fenómeno.

En el primer caso, el uso de «violencia doméstica» implica el señalamiento del espacio privado como uno de los espacios en los que se produce la violencia contra las mujeres (Alberdi y Mata, 2002: 79-86). De hecho, se puede constatar que la mayor proporción de la violencia contra las mujeres es ejercida por el marido, la pareja íntima o algún pariente cercano, mientras que, en el caso de la violencia contra los hombres, lo más común es que sea ejercida por un desconocido (Bloom, 2008: 14). El riesgo de esta aproximación es que se realice una equiparación reduccionista entre violencia doméstica, violencia contra las mujeres y violencia de género. Así ocurre en España a partir del desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género (Bonet, 2007: 38; Pastor-Gosálbez et al, 2021: 118).

En el segundo caso, «violencia familiar» o «intrafamiliar», se interpreta que el sujeto que potencialmente soporta la violencia no es la mujer, sino cualquier miembro de la familia. Del mismo modo, no se identifica a un hombre agresor, sino que se entiende que la violencia puede ejercerse por cualquier miembro de la familia.

Respecto de esta última interpretación, es crucial comprender que, partiendo del mismo supuesto de la ruptura del binomio mujer-víctima y hombre-agresor, se llega a dos posiciones teóricas y políticas profundamente distintas:

- Negacionismo de la violencia contra las mujeres (Juárez-Rodríguez y Piedrahita-Bustamante, 2022), es decir, la negación de que exista una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Esta interpretación suele insistir en el uso del concepto violencia familiar o violencia intrafamiliar, señalando a la familia como espacio de relaciones potencialmente violentas.

- «Desgenerización de la violencia» (Biglia, 2007: 32), es decir, el cuestionamiento de la encarnación de la violencia en el patrimonio de un género. Como propone Biglia, en este caso, se mueve:

[...] la mirada desde los “hombres violentos” hacia una sociedad heteropatriarcal capitalista que se basa en el mantenimiento de las desigualdades para perpetuarse (Biglia, 2007: 32).

Esta última posición lleva a la consideración del concepto quizás más extendido, «violencia de género». Aunque como señala Peate, «violencia de género» y «violencia contra las mujeres» se usan con frecuencia de manera indistinta (2019: 607), la realidad es que la discusión teórica que envuelve al concepto de «género» se ha trasladado a la propia concepción de la violencia de género. Esta transferencia implica que, en la actualidad, aparecen dos interpretaciones teóricas para su comprensión:

Violencia de género como equivalente a violencia contra las mujeres. Desde sectores críticos feministas se advierte de que el concepto de género puede ser un eufemismo que oculte que las relaciones entre sexos son relaciones de poder (Osborne, 2009: 30). Sin embargo, como señalan Renzetti y Campe, esta equivalencia reconoce que la mayor parte de la violencia contra las mujeres está basada en el género, lo que significa que es una expresión de las desigualdades de poder entre hombres y mujeres (Renzetti y Campe, 2021: 411).

Violencia de género como fenómeno más amplio que la violencia contra las mujeres, incluyéndola. En el prólogo de su obra, Biglia y San Martín reflexionan que:

Si la personalización permite silenciar la responsabilidad social en la perpetración de las violencias de género, el silencio feminista ante la falsedad de esta representación se ha hecho cómplice, en la mayoría de los casos inconscientemente, de violencias de género ejercidas en las relaciones no inscribibles en la normalidad heteropatriarcal (Biglia y San Martin, 2007: 11).

De hecho, su propuesta implica la resignificación de la violencia de género.

En línea con esta segunda interpretación, Bloom (2008: 14) aporta la siguiente definición:

Violencia de género es el término general que se usa para captar la violencia que ocurre como resultado de las expectativas de los roles normativos asociados a cada género, junto con las relaciones desiguales de poder entre los dos géneros en el contexto de una sociedad específica. La violencia contra las mujeres constituye una parte de la violencia de género. Los hombres y los niños también pueden ser víctimas de esta violencia12.

De este análisis se desprende que estos conceptos están en discusión. De hecho, existen distintas posiciones al interior de los feminismos (Renzetti y Campe, 2021: 415). También existe una amplia corriente de estudios y de posiciones de feminismos negros o de feminismos indígenas que reivindican que una mirada feminista de la violencia de género debe trascender su comprensión exclusivamente como expresión del patriarcado, para comprenderla como violencia estructural (Hall, 2015: 397-398).

Por tanto, el análisis de la concepción de la violencia requiere la identificación de los factores asociados a quién puede ejercer la violencia, sobre quién y la comprensión de las causas que se atribuyen a esa violencia.

Los discursos sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito parlamentario

Notas metodológicas

Para llevar a cabo el objetivo de estudio, se propone analizar los debates parlamentarios y la producción legislativa durante la xiv Legislatura (2019-2023), usando análisis de discurso y análisis de marcos. Se utiliza el concepto de «marco» para hacer referencia a:

[...] los mensajes que definen las intenciones de comunicación en el sentido en el que el marco de un cuadro delimita el cuadro que está dentro de él y permite distinguir el cuadro de la pared que lo rodea (Rivas, 1998: 182).

Siguiendo a este mismo autor, se subraya que los marcos tienen un carácter dinámico, colectivo y son relevantes para las relaciones sociales, son «una producción colectiva» (Rivas, 1998: 182). Finalmente, como guía para el análisis, se incorpora algunas de las propuestas metodológicas que realiza P. P. Donati:

[...] las unidades de análisis son los textos que constituyen actos de lenguaje de un actor o voz, orales o escritos, definidos por un principio y un fin; son la unidad textual más pequeña a la que se puede atribuir un significado completo. El análisis del discurso trata de reconstruir la estructura argumentativa que se usa para definir y dar sentido a una cuestión u objeto. Desde este punto de vista, se considera que un texto define el objeto de investigación de acuerdo con un marco. Y dado que los marcos se usan para definir objetos, es muy poco probable que existan textos con muchos marcos. La codificación consistirá en la clasificación de los textos relevantes de acuerdo con el marco que usan para definir el objeto de investigación. Finalmente, se constituirá el corpus de textos, de donde se podrá sacar una muestra (Rivas, 1998: 198).

Para el análisis, se centra el estudio en la actividad de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. No se aborda la Comisión del Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al observarse como un espacio fundamentalmente de carácter técnico. Tampoco se considera abordar la Comisión de Igualdad del Senado, ya que las decisiones han de ser aprobadas en última instancia por el Congreso. Por todo ello, para extraer el corpus de textos se trabaja con los diarios de sesiones de las veintinueve sesiones realizadas en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, que inician el 7 de febrero de 2020 con la constitución de la comisión y finalizan el 23 de febrero de 2023 con su disolución.

La metodología empleada ha sido cualitativa, a través del estudio de los marcos de análisis. La herramienta que ha apoyado la sistematización de la información ha sido atlas.ti. El abordaje inicial se ha realizado a través de dos categorías extraídas del análisis teórico: 1) cómo se define la violencia; y 2) a quién va dirigida. La primera extracción de textos se ha realizado buscando los siguientes conceptos: violencia(s) machista(s); violencia(s) contra la mujer(es); violencia(s) de género; violencia intrafamiliar; violencia familiar, violencia doméstica, y violencia(s). Este último se ha incluido para alcanzar los discursos que niegan la violencia específica que sufren las mujeres. Para la categoría de a quién va dirigida, se han recogido las siguientes subcategorías: mujeres, niñas, menores, hijos e hijas, ancianos/as, otros. Todas estas categorías han sido analizadas en todas las intervenciones recogidas en los citados Diarios de Sesiones.

Esta primera extracción de textos permitió comprender algunos ejes que diferencian los discursos, lo que ayudó a reformular los componentes con los que seguir organizando la formulación de los marcos. Relacionado con el concepto de violencia, resultó imprescindible considerar qué acciones se incluyen. Además, aunque, inicialmente, se parte de la base de la existencia de consenso sobre quién realiza esos actos de violencia, es decir, algunos hombres, de la revisión de los textos extraídos se observa que ese consenso estaba en discusión. Como resultado de estas constataciones, incluimos el tercer y el cuarto componente como se indica a continuación. En resumen, la codificación de los componentes en la extracción de textos se ha realizado según la siguiente pauta: 1) definición de la violencia; 2) a quién se dirige; 3) acciones que se consideran, y 4) quién ejerce la violencia (en el anexo 1 se puede encontrar el desarrollo de la codificación).

Ejes de debate en los componentes

de los marcos

En el análisis de los componentes se han tenido en consideración tres dimensiones que podrían afectar en la dinámica de las interacciones: 1) la dimensión temporal (¿ha habido cambios en los componentes y en la dinámica de los marcos a lo largo de la legislatura?); 2) la dimensión temática (¿afecta sobre qué se esté hablando?), y 3) la dimensión dialéctica (¿afecta con quién se esté hablando?). Como se observa a continuación, no se han encontrado evidencias sobre el efecto de la dimensión temporal en esta legislatura. El mayor efecto observado es el de la dimensión temática: se constata que el contenido de las propuestas abordadas en cada comisión puede modificar el discurso en el caso de algunos grupos. Por último, la dimensión dialéctica se ha podido observar en las interacciones, principalmente del Grupo Parlamentario Vox (GVox) hacia la ministra Montero.

Componente 1: definición de la violencia

En este componente se presentan tres posiciones sustantivas:

- «Habría que reconocer que la violencia no tiene sexo, que el hombre y la mujer pueden agredir». Carla Toscano de Balbín (GVox), (DSCD-24-CO-407: 22)13: no se niega que exista violencia sobre las mujeres, se niega que sea específica y única.

- «La violencia tiene género, pero no tiene ideología». Margarita Prohens, Grupo Parlamentario Popular (GP), (DSCD-14-CO-41: 52): se ejerce sobre las mujeres, pero responde fundamentalmente a las condiciones de vida de las mujeres.

- La violencia es estructural y machista.

Se contrastan, por tanto, tres definiciones de la violencia. Una primera, solo reconoce la existencia de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, en la que el sexo no tiene ningún papel:

Grupo Parlamentario Vox considera que todas las personas independientemente de su sexo, edad u orientación sexual, son susceptibles de protección, porque son susceptibles de sufrir violencia intrafamiliar. Así que no entendemos por qué [sic] esta ley es solo para las mujeres (Toscano de Balbín, DSCD-14-CO-275: 5).

Una segunda recurre al uso predominante de conceptos como «violencia contra las mujeres» o «violencia de género», aludiendo a la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, aunque, en ocasiones, se discute que tenga una «ideología» que sustente esa violencia. Así, explica Rosa María Romero Sánchez (GP):

Dos millones de mujeres en paro es un drama personal y familiar, porque limita la autonomía, la libertad y la independencia de la mujer, las hace más vulnerables a la violencia de género (DSCD-14-CO-407: 23).

La tercera usa la connotación de la violencia como machista y, por tanto, como estructural, en muchos casos, añadiéndolo al uso de los conceptos de violencia de género o violencia contra las mujeres:

El tema terminológico no es menor. Nos hemos pasado muchos años intentando pasar de violencia doméstica a violencia de género para luego pasar a violencias machistas. No es baladí, porque ustedes saben perfectamente que el género es la construcción social de estereotipos y de atribuciones a cada uno de los sexos teóricamente biológicos y, por tanto, en el fondo fue una manera de ponerse de acuerdo quienes no creían del todo en que esto existiese y los que estaban completamente convencidos de que, efectivamente, el patriarcado ejercía su violencia sobre las mujeres de múltiples maneras. Por tanto, que la terminología sea «violencias machistas» me parece que es lo más adecuado en este tipo de legislación. Carolina Telechea, Grupo Parlamentario Republicano (GR) (DSCD-14-CO-233: 56).

Finalmente, como se observa en esta última intervención, cabe destacar la distinción en el uso del singular o del plural. El GP y el Grupo Parlamentario Ciudadanos (GCs) cuando utilizan el adjetivo «machista», lo utilizan siempre con el singular de la violencia; mientras que el resto de los grupos, con la excepción de GVox, incluida la ministra, suelen utilizar el plural, para incluir todas y cada una de las formas que adquiere la violencia machista.

Componente 2: a quién se dirige

Un núcleo del debate se articula sobre si las mujeres son o no víctimas de la violencia. Es un debate basado en la dicotomía hombre/mujer. La afirmación de Ana María Zurita (GP) «sobre el sexo de los sujetos activos y pasivos es un elemento clave» (DSCD-14-CO-363: 32), reparte los roles de victimario (hombre) y víctima (mujer). En el otro extremo, se encuentra una primera variación del «no son solo mujeres» que señala que, como hace Toscano de Balbín (GVox), «lo más injusto e intolerable es que sus presupuestos excluyen todos los tipos de violencia doméstica salvo el de la mujer heterosexual» (DSCD-14-CO-221: 44), es decir, como señala Lourdes Méndez Monasterio, «[...] no tiene en cuenta los niños, ni los mayores, ni los ancianos, ni los hombres» (GVox) (DSCD-14-CO-221: 11). Porque la violencia doméstica puede ejercerse sobre cualquier miembro de la familia y, como se muestra al discutir el componente 4, la puede ejercer también cualquier miembro de la familia, incluidas las mujeres.

Es necesario señalar que existe una formulación distinta del «no son solo las mujeres» quienes reciben la violencia machista, que se encuentran en tres versiones:

- Se puede ejercer sobre los hijos e hijas con el objetivo de infligir daño sobre la mujer que está en una situación de violencia.

- Se debe considerar la desprotección de algunos colectivos como el trans.

- La violencia machista se puede ejercer sobre cualquier persona que no sea «hombres cis, heteros y con el poder que les da el patriarcado», Mireia Vehí, CUP, (GMx) (DSCD-CO-14-678: 3). Esta supone la variante más avanzada tanto en la formulación del concepto definiéndola como «violencia del patriarcado», como en el tiempo (18 de mayo de 2022).

Esta ampliación en el reconocimiento de los sujetos que pueden recibir violencia machista requiere ser contrastada con otra que aparece en el mismo contexto de debate. En este último caso, el foco se coloca en el eje dicotómico hombre/mujer, señalando que son las mujeres las que reciben la violencia, pero reconociendo la pluralidad de las mujeres y señalando la interseccionalidad (funcionalidad, edad, procedencia, recursos económicos, educación)14. Además, en algunas intervenciones, se abre la concepción de «las mujeres» tanto a mujeres cis como a mujeres trans15.

Componente 3: acciones que se consideran

En primer lugar, la negación de una violencia que se ejerza específicamente sobre las mujeres saca del debate la consideración de las formas en las que se puede realizar, dejando solo el ámbito: familiar y en el territorio doméstico. Esta posición añade dos cuestiones: el reconocimiento del Síndrome de Alienación Parental (SAP) como violencia intrafamiliar, defensa que realiza Toscano de Balbín, (DSCD-14-CO-841) ante la presentación de la Propuesta No de Ley (PNL) de GVox, relativa al SAP y la consideración de la interrupción voluntaria del embarazo como una violencia que se ejerce contra las mujeres, Méndez Monasterio, (GVox), (DSCD-14-CO-817).

Cuando el debate se realiza dentro de la concepción de la violencia como violencia estructural, se señala la existencia de múltiples y diversas formas de realización: durante esta legislatura aparece el reconocimiento como concepto de algunas formas específicas. Así ocurre con «violencia vicaria»16, «violencia obstétrica»17 o «violencia digital»18.

Un debate específico alude a la violencia machista que se expresa a través de la «mercantilización de los cuerpos de las mujeres», Laura Berja Vega, Grupo Parlamentario Socialista (GS), (DSCD-14-CO-41). El primer tema que acompaña a esta formulación es la prostitución: como señala de nuevo Berja, para «el PSOE, la prostitución es una forma clara- clara- de violencia sexual, de tremenda violencia machista» (DSCD-14-CO-678: 15). En esta línea, la ministra Montero, durante una comparecencia, marca también posición sobre el tema:

A este ministerio y a esta ministra les gustaría abolir la prostitución, y lo digo consciente de la importancia que estas palabras tienen para muchas mujeres y para muchas compañeras feministas (DSCD-14-CO-743).

No obstante, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (GCUP-EC-GC), Mar García Puig, indicará la necesidad de identificar dos vías en el ejercicio de la prostitución: explotación sexual y prostitución forzada, y trabajo sexual (DSCD-14-CO-169).

El segundo tema que se incluye en esa fórmula de «mercantilización de los cuerpos», se señala como «explotación reproductiva». En este concepto hay un claro consenso expresado por diversos grupos parlamentarios en el rechazo hacia las prácticas de gestación subrogada. En el caso de GVox «nosotros lo llamamos vientres de alquiler», Méndez Monasterio, (DSCD-14-CO-233: 46), la ministra Montero lo indicará como «los mal llamados vientres de alquiler», (DSCD-14-CO-516: 13), o Berja Vega (GS) «cuerpo para que paran otros», (DSCD-14-CO-761: 17). En el caso de GCUP-EC-GC, Sofía Fernández Castañón lo denominará «gestación por sustitución»; pero, también subraya que esta «no es una técnica de reproducción asistida, sino una explotación y una violencia machista» (DSCD-14-CO-233: 50).

En último lugar, el debate sobre la adecuación de medidas se entronca con el reconocimiento del Pacto de Estado como una herramienta conveniente para hacer frente a la violencia de género, núcleo central de la posición del GP. En este sentido, Rosa Romero (GP) se dirigió hacia el Ministerio de Igualdad (MI) indicando que «es el mejor instrumento que tiene en su mano para luchar contra la violencia de género», (DSCD-14-CO-407: 22) y reclamándoles «un ministerio que de verdad se dedique a priorizar el pacto contra la Violencia de Género» (DSCD-14-CO-532: 37). Además, la defensa de este se establece a través del logro del consenso:

El gran valor de ese pacto fue que fuimos capaces de ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios presentes en aquel momento poniendo por encima una cuestión que nos unía, y le dimos el carácter de pacto de Estado, es de los pocos pactos de Estado que existe en este país. Pilar Cancela Rodríguez (GS), (DSCD-14-CO-407: 34).

El MI también comparte la defensa del pacto, mostrando una posición institucional y, a su vez, una búsqueda de avances y ampliación de él. Noelia Vera (MI) señalará:

Nosotras decimos siempre que este es un pacto institucional, pero que también es un pacto político y un pacto social. Es un pacto que tiene que ir mucho más allá de esta Cámara (DSCD-14-CO-407: 4).

Componente 4: Quién la ejerce

El debate en torno a quién ejerce la violencia se establece en dos dimensiones, el sujeto victimario y el contexto del ejercicio de la violencia.

En la primera dimensión, el consenso general se establece en el Pacto de Estado, donde se indica a los hombres como sujetos que ejercen la violencia sobre las mujeres. Esta premisa se observa en la expresión «sujeto pasivo, sujeto activo», Zurita Expósito, GP, (DSCD-14-CO-363: 32). Aunque con algunos matices, todos los grupos parlamentarios, a excepción de GVox, comparten esta posición. En algunos casos, se sitúa en la estructura social (machismo, patriarcado), son los hombres. Este plural se refiere a los «hijos sanos del patriarcado; son cualquiera» como indica la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Martínez (DSCD-14-CO-761: 23). En esta línea, y siguiendo al MI, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rossell señala que no hay rasgos raciales o económicos que identifiquen a quien ejerce la violencia contra las mujeres (DSCD-14-CO-783).

En las ocasiones en las que se debate sobre la prostitución, se señala un sujeto victimario específico para el ejercicio de la violencia: el proxeneta y las redes criminales, señalando cambios en el Código Penal para:

[...] la persecución de quienes se lucran utilizando locales de forma habitual para la explotación sexual de mujeres y, por tanto, para la vulneración de un derecho humano, un derecho fundamental, ministra Montero (DSCD-14-CO-169: 11).

La negación de una violencia específica de género por parte de GVox le lleva a articular su discurso discutiendo al actor que realiza la violencia, para lo que pone el foco en la mujer como victimaria y, por tanto, como instigadora de violencia. Así se puede observar en la réplica que realiza Méndez Monasterio, ante la comparecencia de la ministra Montero:

¿Por qué, señora ministra, no persigue la violencia contra los niños? Porque, en cuanto a violencia contra los niños los asesinatos a recién nacidos son el 18,3 % a manos de mujeres y a manos de hombres 1,3 % (DSCD-14-CO-41: 28).

Aunque GVox afirma que todos los sujetos son susceptibles de sufrir violencia, articula un nuevo relato en torno a la violencia que sufren las mujeres, ligada a un contexto particular propio de otras culturas: son las mujeres, pero «las mujeres en el mundo islámico», Toscano de Balbín (DSCD-14-CO-275: 6). Principalmente, estas posturas se manifiestan en la discusión de la presentación de la PNL (PSOE) relativa al abordaje integral de la mutilación genital femenina. En este caso, Edurne Uriarte Bengoechea (GP) relaciona estas prácticas con el islam (DSCD-14-CO-587: 36). Ambas intervenciones establecen una correlación entre la religión musulmana y la violencia contra las mujeres: como indica María Teresa López Álvarez (GVox):

España se ha convertido en punto de destino de personas, de etnias con culturas, con tradiciones, con ritos que practican esta violencia que nada tiene que ver con la cultura española (DSCD-14-CO-587: 35).

Por último, se encontraría un debate en torno a la vulnerabilidad laboral de las mujeres, poniendo el foco en el paro femenino y señalando las limitaciones derivadas de la falta de «autonomía, la libertad, la independencia de la mujer [y cómo ello] las hace más vulnerables a la violencia de género», Romero Sánchez (GP), (DSCD-14-CO-407: 23). Este debate si bien aborda las cuestiones derivadas de las condiciones de vida de las mujeres que afectan a una mayor vulnerabilidad, no acaba de enfocar el problema del ejercicio de esta violencia, difuminando los contornos sobre la responsabilidad e ignorando, como señala Lidia Guinar Moreno (GS), «la transversalidad socioeconómica y la complejidad de la violencia de género», (DSCD-14-CO-532: 38); o, como indica Fernández Castañón (GCUP-EC-GC) que «los derechos fundamentales no dependan de tener un empleo» (DSCD-14-CO-516: 39).

Propuesta de marcos para el análisis

En este apartado se aborda la identificación de los marcos principales para el análisis del debate parlamentario en la actualidad. Para ello, siguiendo la discusión metodológica presentada, se utiliza una frase que caracteriza el marco sobre la base de la concepción de la violencia y, a continuación, se presentan sus componentes. Para comprender el dinamismo de los marcos, se hace referencia a su uso por distintos grupos parlamentarios en distintos contextos, lo que señala también su producción en la interacción.

Marco 1. Las personas no tenemos género (DSCD-14-CO-443: 31)

En este marco, se niega el género como hecho social y se afirma como un «hecho ideológico» (DSCD-14-CO-443: 31). También se rechaza que a la mujer se le agreda por el hecho de ser mujer. La violencia que ocurre se da en el seno de las familias, es violencia intrafamiliar y cualquier miembro de la familia puede producirla o recibirla. La violencia dirigida a las mujeres por el hecho de serlo se asocia a otras culturas, su existencia en España se debe a prácticas introducidas por población inmigrante, como la mutilación genital. Del mismo modo, las mujeres son presentadas también como agresoras, situación que, según esta interpretación, no se recoge en la legislación vigente.

Marco 2. Para que las mujeres puedan salir de la violencia lo que necesitan es tener libertad, independencia económica (DSCD-14-CO-532: 36)

Este marco incluye la consideración de la violencia de género como equiparable a violencia contras las mujeres, pero no establece una causalidad en esa violencia. Utiliza el binomio hombre-activo, mujer-pasiva en la relación de violencia. Tiene un componente principal en la defensa del marco legal existente en España: la Ley Integral contra la Violencia de Género y, fundamentalmente, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Respecto de la responsabilidad, se difuminan los contornos porque se define como «una cuestión de Estado», al tiempo que se señalan las condiciones de vida de la víctima: de ahí se desprende que la independencia económica sea condición para salir de la violencia. En cierto modo, se señala un vínculo entre precariedad laboral de las mujeres y mayor dificultad para salir de la violencia.

Marco 3. Pero todos sabemos ya que la violencia es machista (DSCD-14-CO-233: 10)

En este marco se define la violencia como violencia estructural. Las variaciones en los componentes incluyen el uso de conceptos como machista o sexista por distintos grupos parlamentarios. Incluso, como se ha señalado ya, se distingue el uso del plural o el singular y se afirma también en su versión más amplia como «violencia del patriarcado».

Este marco contiene más debates que los anteriores. Así, uno de ellos se establece sobre si son las mujeres (con interseccionalidad y, según el caso, incluyendo a mujeres trans o no) o no solo las mujeres quienes reciben la violencia. Este último caso, se relaciona con la propuesta teórica en la que la violencia de género es más amplia que la violencia contra las mujeres. También presenta mayor debate respecto de las formas de la violencia que se incluyen, más allá del consenso sobre la definición de la violencia contra las mujeres según se desprende del marco normativo internacional: se hace referencia a los debates sobre prostitución y sobre explotación reproductiva que se han explicado en el componente 3. Respecto de quién la ejerce se señala a los elementos sistémicos o estructurales19.

Dinámica entre marcos y grupos parlamentarios

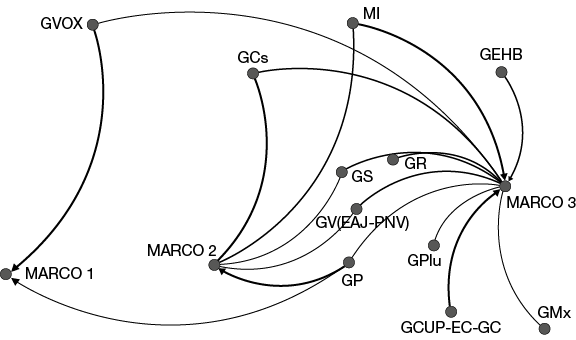

Las dinámicas entre los marcos se pueden agrupar en tres interacciones (véase gráfico 1):

- Marcos 1 y 2. Dinámica: tensión y choque entre aceptación y negación de una violencia específica de género. El marco 1, representado principalmente por GVox, se adhiere a él en la articulación de los cuatro componentes de este, también con cuatro se encuentra el GP en el marco 2. La tensión entre estos marcos se establece entre la posición impugnadora del marco 1 y el mantenimiento del statu quo del marco 2. No obstante, cabe señalar que el GP comparte un componente con el marco 1 sobre el ejercicio de la violencia por parte del Islam (subcomponente 1-4-1).

- Marcos 1 y 3. Dinámica: polarización del discurso. La interacción entre el marco 1 y 3 es el que representa las posiciones más distantes: entre la impugnación y la ampliación de derechos. Estas posiciones se representan fundamentalmente por GVox en el marco 1, y una gran parte del resto de grupos parlamentarios que se ubican en el marco 3. En este último, con cuatro componentes estaría GCUP-EC-GC y MI, seguido de otros grupos parlamentarios que, aunque comparten menos componentes, se encuentran solo en el marco 3 (GEHB; GMx; GR). Por último, el GS y Grupo Parlamentario Vasco, GV(EAJ-PNV), con dos componentes en este, pero que también comparten un componente en el marco 2. Cabe destacar que, si bien GVox se encuentra de manera amplia en el marco 1, hace una incursión en el marco 3 en un debate muy específico, sobre la explotación reproductiva (subcomponente 3-3-4b).

- Marcos 2 y 3. Dinámica: entre el mantenimiento del statu quo y el cambio. Los marcos 2 y 3 muestran la tensión entre el mantenimiento de lo establecido en el Pacto de Estado o la ampliación de la legislación sobre violencia de género. Algunos grupos se mantienen en esta tensión como GCs que, en especial, se ubica en el marco 2 (con tres componentes), pero se incorpora al marco 3 (con dos componentes). También el MI mantiene esta tendencia, pero en el otro orden de marcos, posicionándose principalmente en el 3, con los cuatro componentes, pero con dos en el marco 2, hecho que muestra una posición institucional en la defensa del consenso parlamentario. Por último, cabe destacar que el GP tiene una presencia principal en el marco 2 (cuatro componentes), pero incursiona con un componente tanto en el marco 1, como en el 3, en este último, en el subcomponente 3-2-1c.

En resumen, los grupos parlamentarios muestran movimientos entre los marcos, incluso en aquellos casos que mantienen una posición clara en un marco específico (GVox marco 1, GP marco 2 y MI marco 3). GVox, con la violencia reproductiva, se desliza hacia el marco 3. Por otro lado, el MI tiene una clara presencia en el marco 3, pero muy seguido de su presencia en el marco 2 ante la defensa del Pacto de Estado. El GP es el que más diversidad presenta porque, aunque es representativo del marco 2, se encuentra en el 1 y el 3, solo con un componente en cada uno. En el marco 3 se localiza tanto el MI como GCUP-EC-GC, ambos se establecen con cuatro componentes en el marco 3. En este último caso su presencia solo está en el marco 3, aunque, con menores componentes, en el GEHB, GR, Grupo Parlamentario Plural (GPlu) y GMx. Cabe mencionar que el marco 3, aunque es el que más presencia de grupos parlamentarios muestra, está muy entroncado entre el GCUP-EC-GC y el MI, evidenciando así que ambos comparten agenda.

Gráfico 1. Dinámicas entre marcos

Fuente: Elaboración propia utilizando herramienta de Gephi20.

Conclusiones20

Una primera conclusión que derivada de la comprensión de los marcos políticos de la violencia de género en España es que se ha producido un cambio: la ruptura del consenso sobre la existencia de la violencia contra las mujeres como un problema específico del modelo de sociedad. El Pacto de Estado, la propia ley, constituyen hoy un consenso de mínimos respecto de un marco legal que proteja a las mujeres de la violencia que se ejerce contra ellas.

Cuando en España, en la actualidad, se habla de «violencia familiar» no se hace solo referencia al ámbito en el que puede estar ocurriendo la violencia contra las mujeres. Realmente, se afirman varias cosas: que no existe una violencia específica contra las mujeres, que no se dirige a ellas por el hecho de ser mujeres y que las mujeres también ejercen la violencia sobre hombres, menores o tercera edad.

Agirretxea Urresti, GV(EAJ-PNV), considera propio de quienes «deben vivir en otro planeta» (DSCD-14-CO-516: 16) afirmar que no existe una violencia específica contra las mujeres. Pero, la existencia de esta posición política hace que el Pacto de Estado se convierta, como se señala en la propia comisión, en un tesoro que hay que guardar porque, en la XIV Legislatura, no hubiera habido condiciones para su amplio respaldo en la Cámara.

Respecto a los marcos propuestos, sirven para definir y establecer posiciones políticas que, en ningún caso, son posiciones estáticas, sino que se observa un dinamismo entre los marcos que desvela las tensiones políticas y cómo los grupos parlamentarios comparten y disputan esos marcos. Además, del análisis de los marcos propuestos derivan tres tomas de posición política en la definición de la violencia y en la propuesta de actuaciones: la impugnatoria; la del mantenimiento del statu quo y la transformadora. La posición impugnatoria es la que ha adquirido presencia parlamentaria con la incorporación de GVox, pero no es específica de España. Es la representación nacional del componente antifeminista en el discurso de la ultraderecha no solo en Europa, sino también en el continente americano (Cabezas, 2021).

Para finalizar, se propone algunas cuestiones que permitirían el avance en la comprensión de estos temas. En primer lugar, el análisis de los procesos y las causas de los cambios en los discursos sobre la violencia de género. En segundo lugar, la investigación sobre el alcance que podría llegar a tener, tanto en el ámbito nacional como en otros países y en instituciones internacionales y supranacionales, la posición impugnadora de la legislación vigente sobre las políticas públicas y los instrumentos para la protección de las mujeres respecto de las violencias machistas. Por último, la comprensión de la resonancia que el marco negacionista de las violencias machistas puede alcanzar, especialmente, entre la población más joven, hombres y mujeres.

Alberdi, Inés y Matas, Natalia (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España. Barcelona: Fundación La Caixa.

Biglia, Bárbara (2007). Resignificando «violencia(s)»: obra feminista en tres actos y un falso epílogo. En: B. Biglia y C. San Martín Martínez (coords.). Estado de wonderbra: Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género (pp. 21-34). Barcelona: Virus Editorial.

Biglia, Bárbara y San Martín Martínez, Conchi (coords.) (2007). Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. Barcelona: Virus Editorial.

Bonet, Jordi (2007). Problematizar las políticas sociales frente a la(s) violencia(s) de género. En: B. Biglia y C. San Martín Martínez (coords.). Estado de wonderbra: Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género (pp. 35-48). Barcelona: Virus Editorial.

Bloom, Shelah (2008). Violence Against Women and Girls. A Compendium of Monitoring and Evaluation Indicators. USAID-East Africa/IGWG.

Cabezas, Marta (2021). «Silencing Feminism? Gender and the Rise of the Nationalist Far Right in Spain». Signs: Journal of Women in Culture and Society, 47(2): 319-345. doi: https://doi.org/10.1086/716858

Casqueiro, Javier y Chouza, Paula (2023). «El PSOE sacará la reforma de la “ley del solo sí es sí” con la derecha al romperse el bloque progresista». El País, 4 de marzo. Disponible en: https://elpais.com/espana/2023-03-04/el-psoe-sacara-la-reforma-de-la-ley-del-solo-si-es-si-con-la-derecha-al-romperse-el-bloque-progresista.html

Hall, Rebeca (2015). Feminist Strategies to End Violence against Women. En: B. Rawwida y W. Harcourt (eds.). The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements. Oxford Academic. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199943494.013.005

Hanmer, Jaina y Maynard, Mary (eds.) (1987). Women, Violence and Social Control. British Sociological Association. The MacMillan Press.

Htun, Mala y Weldon, S. Laurel (2012). «The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975-2005». American Political Science Review, 106(3).

Juárez-Rodríguez, Javier y Piedrahita-Bustamante, Pedro (2022). «Discursos populistas y negacionistas de la violencia de género y la diversidad sexual en la pospandemia. Análisis del caso VOX en España». International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual, 12(1): 2-12. doi: https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3716

Kreft, Anne-Katrin (2022). «“This Patriarchal, Machista and Unequal Culture of Ours”: Obstacles to Confronting Conflict-Related Sexual Violence». Social Politics, 30(2): 1-24. doi: https://doi.org/10.1093/sp/jxac018

López, Silvia (2011). «¿Cuáles son los marcos interpretativos de la violencia de género en España? Un análisis constructivista». Revista Española de Ciencia Política, 25: 11-30.

Osborne, Raquel (2009). Apuntes sobre violencia de género. Barcelona: Edicions Bellaterra.

Pastor-Gosálbez, Inma; Belzunegui-Eraso, Ángel; Calvo Merino, Marta y Pontón Merino, Paloma (2021). «La violencia de género en España: un análisis quince años después de la Ley 1/2004». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 174: 109-128. doi: https://reis.cis.es/index.php/reis/article/view/160

Peate, Ian (2019). «Gender-based Violence». British Journal of Nursing, 28(10). doi: https://doi.org/10.12968/bjon.2019.28.10.607

Renzetti, Claire y Campe, Margaret (2021). Feminist Praxis and Gender Violence. En: N. A. Naples (ed.). Companion to Feminist Studies. New Jersey: John Wiley y Sons Ltd. (1.ª ed.).

Rivas, Antonio (1998). El análisis de marcos: Una metodología para el estudio de los movimientos sociales. En: Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid: Editorial Trotta.

Diario de sesiones Congreso (Comisión de Igualdad). XIV Legislatura

DSCD-14-CO-41 (2020). 24 de febrero de 2020. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-41.PDF

DSCD-14-CO-169 (2020). 7 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-169.PDF

DSCD-14-CO-221 (2020). 6 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-221.PDF

DSCD-14-CO-233 (2020). 18 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-233.PDF

DSCD-14-CO-275 (2021). 27 de enero de 2021. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-275.PDF

DSCD-14-CO-334 (2021). 23 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-334.PDF

DSCD-14-CO-363 (2021). 15 de abril de 2021. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-363.PDF

DSCD-14-CO-407 (2021). 25 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-407.PDF

DSCD-14-CO-443 (2021). 23 de junio de 2021. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-443.PDF

DSCD-14-CO-516 (2021). 20 de octubre de 2021. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-516.PDF

DSCD-14-CO-532 (2021). 26 de octubre de 2021. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-532.PDF

DSCD-14-CO-587 (2022). 2 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-587.PDF

DSCD-14-CO-595 (2022). 22 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-595.PDF

DSCD-14-CO-678 (2022). 18 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-678.PDF

DSCD-14-CO-743 (2022). 21 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-743.PDF

DSCD-14-CO-761 (2022). 8 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-761.PDF

DSCD-14-CO-783 (2022). 18 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-783.PDF

DSCD-14-CO-817 (2022). 29 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-817.PDF

DSCD-14-CO-841 (2023). 8 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-841.PDF

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (2005). Varsovia, 16.V, Serie de los Tratados del Consejo de Europa. N.° 197 (Convenio de Varsovia, 2005). Disponible en: https://www.refworld.org/es/leg/instcons/ue/2005/es/130232

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011). Series. N.º 210 (Convenio de Estambul, 2011). Disponible en: https://rm.coe.int/1680462543

Directiva de 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2011). De 5 de abril, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. Diario oficial de la Unión Europea, L101/1, 5 de abril de 2011. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2011/101/L00001-00011.pdf

Naciones Unidas (1946). Resolución Consejo Económico, Político y Social, 11(II) del Consejo, de 21 de junio de 1946. Disponible en: https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/043/49/img/nr004349.pdf?token=Myilie0jZmsPLXEhLF&fe=true

Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

Naciones Unidas (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

Naciones Unidas (1993a). La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993. Disponible en: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g93/142/36/pdf/g9314236.pdf?token=o5AfgdLGwP4B1j6ser&fe=true

Naciones Unidas (1993b). Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución de la Asamblea General 48/104, de 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286

Naciones Unidas (1996). Resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social, 1996/96. Disponible en: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/RES_1996_6.pdf

Propuesta Directiva COM/2022/105 del Parlamento Europeo y del Consejo (2022). De 8 de abril, sobre la lucha contra las mujeres y la violencia doméstica. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52022PC0105

Anexo 1. Marcos y Componentes (con codificación)

|

Marco 1: Las personas no tenemos género |

|

1-1-1 El género es un hecho lingüístico y, por tanto, otro uso es un hecho ideológico |

|

1-2-1 «No son solo las mujeres» |

|

1-3-1 Violencia familiar + SAP |

|

1-4-1 «La violencia no tiene sexo» + migrantes, otras culturas |

|

Marco 2: Para que las mujeres puedan salir de la violencia lo que necesitan es tener libertad, independencia económica |

|

2-1-2 «La violencia tiene género, pero no ideología» violencia contra las mujeres = violencia de género |

|

2-2-2 «En temas de violencia machista, el sexo de los sujetos activos y pasivos es un elemento clave» |

|

2-3-2 «El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es el mejor instrumento que tiene en su mano para luchar contra la violencia de género» |

|

2-4-2 Hombres + Contexto socioeconómico y laboral |

|

Marco 3: Pero todos sabemos ya que la violencia es machista |

|

3-1-3 Violencia estructural (debate sobre la definición de la violencia) |

|

3-2-1 «No son solo las mujeres» |

|

3-2-1-a «Todas aquellas personas que no son hombres CIS, heteros y con el poder que les da el patriarcado» |

|

3-2-1-b «Desprotección de los colectivos como el trans» |

|

3-2-1-c «La vida de los menores y de las mujeres» |

|

3-2-2 Son las mujeres |

|

3-2-2-a Interseccionalidad |

|

3-2-2-b Mujeres CIS y trans |

|

3-3-3 «Todas y cada una de estas formas de violencia machista» |

|

3-3-3-a Violencia obstétrica |

|

3-3-3-b Violencia política |

|

3-3-3-c Violencia digital |

|

3-3-4 «Mercantilización de los cuerpos de las mujeres» |

|

3-3-4-a Prostitución |

|

3-3-4-b Explotación reproductiva |

|

3-4-2 Hombres, heterosexuales… (proxenetas) + machismo, patriarcado |

1 Este artículo es resultado del proyecto de investigación Movimientos de Mujeres y Feminismos Contemporáneos en España. Dinámicas Políticas, número de referencia: PR44/21-29934. Proyectos Santander-UCM. Una versión preliminar se presentó en el 27th IPSA World Congress of Political Science. Buenos Aires, Argentina, 15-19 de julio de 2023.

2 En el trabajo de Pastor-Gosálbez et al. (2021), se realiza un análisis exhaustivo tanto del proceso que lleva a la elaboración del proyecto de ley como de los resultados de la institucionalización de la lucha contra la violencia de género. Por otro lado, el trabajo de Alberdi y Mata (2002), sigue siendo clave para la visibilización del fenómeno en España, proporcionando datos y estadísticas y analizando las distintas variantes de la violencia contra las mujeres, así como sus causas.

3 Cuando se nombra la «violencia contra las mujeres» se incluye la consideración de la violencia contra las niñas. Por economía de lenguaje no se repite cada vez.

4 Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (BOE, n.º 215, de 07/09/2022).

5 Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género (BOE, n.º 69, de 22/03/2022).

6 El 22 de noviembre de 2022 se aprobó la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025.

7 Algunas referencias para revisar ese desarrollo: Hamner y Maynard, 1987; Alberdi y Matas, 2002; Biglia y San Martín, 2007; Bloom, 2008; Osborne, 2009; Renzeti y Campe, 2021; Kreft, 2022.

8 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (UN, 1948) supuso un hito internacional al aprobar una herramienta jurídica que insta a los Estados a proteger los derechos fundamentales de todas las personas. En su preámbulo se indica el compromiso de promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Además, en 1979, la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), pondrá nombre a las diversas discriminaciones que sufren las mujeres (art. 1), y aprobará un plan de acción (UN, 1979).

9 Órgano dependiente del Consejo Económico y Social (UN, 1946).

10 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 (BOE-A-2014-594).

11 Entre los países que no han firmado el Convenio estarían Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia.

12 Traducción propia. La autora señala que su trabajo se centra en la violencia contra las mujeres y las niñas.

13 Por economía de palabras, se ha decidido no indicar la fecha en cada referencia. En la bibliografía se recoge la relación de Diarios de Sesiones utilizados, con su fecha correspondiente.

14 GCs, Sara Giménez Giménez (DSCD-14-CO-275); directora Instituto de las Mujeres, Toni Morillas González (DSCD-14-CO-595); Isabel Pouzeta Fernández, GEH Bildu (DSCD-14-CO-275); Ismael Cortés Gómez, GCUP-EC-GC (DSCD-14-CO-443).

15 Mar García Puig, GCUP-EC-GC (DSCD-14-CO-233); María Carvalho Dantas, GR (DSCD-14-CO-841).

16 Ministra de Igualdad Irene Montero, comparecencia a petición propia, 21 de septiembre de 2022 (DSCD-14-CO-743) y secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Martínez (DSCD-14-CO-761).

17 Sofía Fernández Castañón, GCUP-EC-GC (DSCD-14-CO-595), Pozueta Fernández, grupo parlamentario Euskal Herria Bildu (GEHB) (DSCD-14-CO-817; DSCD-14-CO-817).

18 Secretaria de Estado, Rodríguez Martínez (DSCD-14-CO-761) y «violencia política», secretaria de Estado, Noelia Vera Rodríguez (DSCD-14-CO-221), directora del Instituto de las Mujeres, Morillas González (DSCD-14-CO-334).

19 Se podría decir que este componente ya aparecía en lo que se distinguió, por López, como marco «dominante» (2011: 28). Sin embargo, primero, no se plantea el marco 3 como dominante, sino como el más extendido entre más grupos parlamentarios. En segundo lugar, está en discusión otro de los componentes de aquella representación dominante, que se refiere únicamente a «la violencia masculina en la relación de pareja heterosexual» (López, 2011: 28). Este marco 3 abandona ese componente.

20 Para poder mostrar las dinámicas de los distintos grupos parlamentarios se ha asignado un valor numérico según los componentes presentes en cada marco (de uno a cuatro), mostrando así el grado de adhesión y articulación de los debates sobre los marcos y su interacción entre ellos. Con este fin se ha seleccionado el programa Gephi que permite visualizar la relación y el grado de incorporación (mayor o menor intensidad de las flechas) de los componentes en sus discursos.