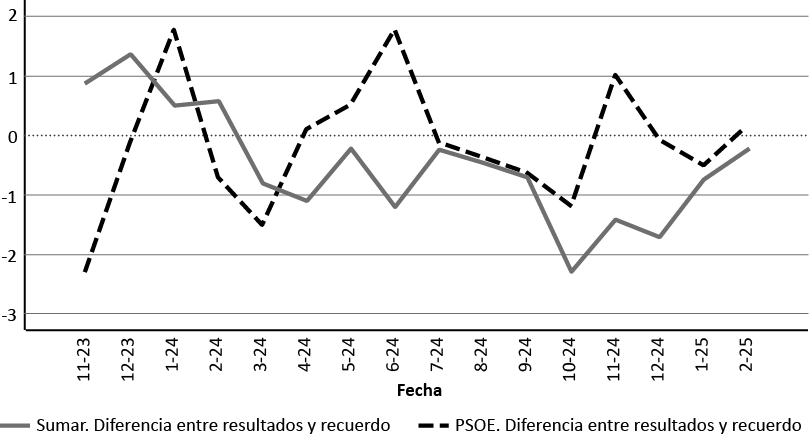

Gráfico 1. Diferencia entre el porcentaje de recuerdo de voto al PSOE y Sumar con sus resultados el 23

de julio de 2023

Fuente: CIS. Elaboración propia sobre series B.6.06.06.073, recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023.

doi:10.5477/cis/reis.192.27-46

Recuerdo de voto y distorsiones analíticas:

el caso español tras las elecciones generales de 2023

Vote Recall and Analytical Distortions:

The Spanish Case after the 2023 General Election

Antonio Alaminos y Antonio Alaminos-Fernández

|

Palabras clave Barómetros

|

Resumen Esta investigación analiza mediante triangulación de método el recuerdo de voto medido en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y los resultados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en España. Se constata una diferencia significativa del recuerdo de voto al Partido Popular y Vox, asociada con la ocultación de voto. Una ocultación de voto que podría actuar como estado intermedio del intercambio de transferencias entre PP y Vox. Los porcentajes de recuerdo de voto al PSOE y Sumar no difieren estadísticamente con sus resultados. Se concluye que el recuerdo de voto posee valor analítico propio; su uso como variable de ponderación paramétrica distorsiona los resultados de las encuestas, eliminando un indicador muy útil para el análisis de procesos latentes en dinámicas electorales. |

|

Key words Barometers

|

Abstract This study combined units of analysis and methodological perspectives within a triangulated approach to examining vote recall. The barometers conducted by the Spanish Centre for Sociological Research (CIS), alongside the official results of the general election held in Spain on July 23, 2023, were used for measurement purposes. The analysis revealed a significant discrepancy in recalled vote among voters of the Partido Popular (PP) and Vox, which may be associated with vote concealment. In contrast, vote recall percentages among PSOE and Sumar voters were not statistically different from their actual electoral outcomes. It was concluded that vote recall holds analytical value in its own right; however, its use as a parametric weighting variable in surveys tends to distort results, thereby suppressing a valuable indicator for analysing latent processes in electoral dynamics. |

Cómo citar

Alaminos, Antonio; Alaminos-Fernández, Antonio (2025). «Recuerdo de voto y distorsiones analíticas: el caso español tras las elecciones generales de 2023». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 192: 27-46. (doi: 10.5477/cis/reis.192.27-46)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Antonio Alaminos: Universidad de Alicante | alaminos@ua.es

Antonio Alaminos-Fernández: Centro de Investigaciones Sociológicas | Antoniof.alaminos@cis.es

Introducción

La ponderación es una práctica habitual en los estudios de opinión pública mediante encuestas. Una ponderación empleada como procedimiento para resemblar en la muestra distribuciones paramétricas conocidas. Para tal fin no basta con la existencia de estadísticas externas que puedan ser adoptadas como referencia de ponderación (generalmente datos sociodemográficos) sino que las variables equiparables medidas en la encuesta deben poseer características especiales de robustez y estructuralidad. Variables como son sexo, edad o tamaño de hábitat refieren a estados relativamente objetivos y estables de las personas entrevistadas. Por ello, el debate surge cuando, independientemente de la existencia de distribuciones paramétricas conocidas, se emplean variables de opinión como base para la ponderación muestral.

En este caso, la variable de opinión que nos ocupa es el recuerdo de voto a partidos, particularmente, cuando es utilizada para efectuar un ajuste paramétrico poblacional. Es muy diferente aplicar una ponderación por el recuerdo de voto como parte de la especificación de un modelo, donde sus efectos se reflejan de forma limitada y acotada en unos resultados específicos, a hacerlo sobre el conjunto de la muestra. La ponderación mediante variables subjetivas de una muestra desvirtúa la información al hacer depender sus patrones estructurales de la distribución de una opinión coyuntural que cambia con el paso del tiempo.

Es en la prospectiva electoral donde se encuentra el mayor debate acerca de la ponderación mediante el recuerdo de voto. Así, Irving Crespi (1988) resume cómo en Estados Unidos, hasta las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, era frecuente usar el recuerdo de voto como un factor de corrección para realizar predicciones electorales. Una práctica cuestionada, que cayó en desuso debido a los problemas que generaba. En el Reino Unido se ha mantenido la ponderación mediante el recuerdo para efectuar pronósticos electorales, siendo objeto central de debate tras el error predictivo de los sondeos en las elecciones generales británicas de 2015. La investigación realizada por el British Polling Council y la Market Research Society sobre los factores que contribuyeron al error concluyeron que el uso de un recuerdo de voto sesgado como factor corrector pudo haber sido una de las causas principales (Sturgis et al., 2016). En España, el empleo de la ponderación mediante el recuerdo de voto como parte de los procedimientos predictivos se inicia a mediados de la década de los ochenta al formar parte de los modelos basados en la espiral del silencio desarrollados por Elisabeth Noelle-Neumann. Es una práctica que ha permanecido en el tiempo, si bien su intención teórica original (operativización y control de la ocultación de voto) ha sido ampliada con nuevas interpretaciones metodológicas, donde la ponderación por el recuerdo adquiere finalidades paramétricas de ajuste poblacional.

Actualmente, en España, y especialmente en la demoscopia comercial, existe un consenso acrítico que establece como axioma aplicar el recuerdo de voto en las últimas elecciones como una variable de corrección paramétrica para el ajuste poblacional, abandonando cualquier interpretación analítica con fundamentación teórica. Son varias las evidencias recientes en ese sentido, destacando por su significación política las intervenciones de diversos especialistas en la comisión de investigación sobre la gestión del presidente del CIS desarrollada en el Senado español.

En sus exposiciones se afirma de forma reiterada la existencia de un sesgo muestral en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, algo que se evidenciaría en las supuestas diferencias entre el recuerdo de voto medido en la encuesta y los resultados electorales.

Así, Michavila (2024) afirma:

Si tú tienes una encuesta que sabes que sistemáticamente está sesgada hacia un segmento, las correcciones que tienes que hacer son precisamente para corregir esa desviación (Diario de Sesiones del Senado, n.º 181: 4).

Lorente (2025: 5) abunda en esa observación crítica: «El porcentaje de votante de derechas entrevistado es varios puntos por debajo al que tenía que ser y el de izquierdas ha sido sobrerrepresentado». Llera plantea que:

El problema está en que, si tú te encuentras con una muestra que hay que chequear, que tiene un sesgo de recuerdo, si no lo corriges, va a ir al sesgo de estimación (2025: 9).

Lo que es evidente es que, en las evaluaciones de los resultados de las estimaciones, incluso en los resultados muestrales, sí que hay un sesgo de sobrerrepresentación de la izquierda. Y si hay un sesgo de sobrerrepresentación de la izquierda en las muestras, lo que tenemos que hacer es corregirlas técnicamente. Es inevitable (2025: 10).

En el mismo sentido se expresa Requena:

Y entonces se produce lo último, […] un proceso de autosesgo de la muestra en su origen, lo que da como resultado una sobrerrepresentación de votantes del partido del Gobierno y una infrarrepresentación de los del partido de la oposición (2025: 13).

Finalmente, Lamo de espinosa (2024: 12) concluye: «El recuerdo de voto del Partido Popular es siempre inferior a los resultados que obtuvo […]. Si no utilizas ese sistema [ponderado], le saldrá menos favorable». Por último, y es una pregunta a la que esta investigación da respuesta, Crespo (2025) se pregunta: «¿Cómo se produce una muestra en la que de manera sistemática el recuerdo de voto a la izquierda está sobrerrepresentado? ¿Cómo es posible?» (Diario de Sesiones del Senado, n.º 282: 6). Por último, Gonzalo Adán dice:

Vamos a ver qué pasa. Empiezo a tener dudas de por qué el recuerdo de voto al PSOE es más grande de lo que cabría esperar. Sabemos que el recuerdo de voto del PSOE siempre es alto, es un clásico, pero ¿tan alto en el resto de la encuesta? Estamos investigándolo (Diario de Sesiones del Senado, n.º 275: 16).

Es de destacar la indiferenciación que efectuaron los expertos entre la estimación de apoyo electoral (que en el caso del modelo del CIS sí incluye ponderación segmentada por el recuerdo en un tercio de sus escenarios) y los estimados muestrales, donde obviamente no lo hace. En un sentido más documentado se expresaba Arango (2024: 5), afirmando que el mecanismo habitual para corregir esos sesgos es el recuerdo de voto, si bien matizando que no es suficiente ni debería ser acrítico: «No basta con el recuerdo de voto, porque muchas veces las tendencias que se están produciendo en la sociedad y en la vida política se traducen en alteraciones del recuerdo». Una afirmación probablemente basada en su experiencia como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas a inicios de los noventa, cuando se utilizaba la ponderación del modelo Noelle-Neumann como factor corrector del modelo de predicción.

A pesar del aparente consenso demoscópico en España, existe un debate especializado sobre la conveniencia de ponderar o no ponderar por el recuerdo de voto, ya sea con finalidad de ajuste paramétrico o de forma limitada como parte de un modelo (Fernández-Santana, 1994; Alaminos, 1994, 2018; Sanz de la Tajada, 1987, 1990; Urquizu, 2005; Balaguer, 2010; Escobar et al., 2014; Cabrera-Álvarez y Escobar, 2024; Ferrándiz y Camas, 2019; Alaminos y Alaminos y Fernández, 2023). No obstante, previamente a considerar la necesidad de ponderación y con qué propósito, es procedente determinar las discrepancias entre los estimados muestrales y los resultados electorales en los barómetros del CIS con la finalidad de evaluar las afirmaciones sobre sesgos muestrales.

Marco teórico

La encuesta de opinión pública, como método de recolección de datos, se encuentra expuesta a varios sesgos y errores potenciales bien documentados desde hace décadas en la bibliografía sobre metodología de encuestas, siendo uno de ellos la infrarrepresentación muestral de segmentos poblacionales. Los sesgos de composición poblacional son habitualmente ajustados paramétricamente mediante ponderación, usando variables estructurales (por ejemplo, edad, hábitat o sexo). Variables que se consideran mediciones robustas, aun cuando sean susceptibles de desviaciones menores (por ejemplo, redondeo de la edad en 0 o 5).

Sin embargo, metodológicamente, se encuentra muy cuestionada la ponderación de la muestra cuando las variables empleadas para el ajuste paramétrico son variables de opinión. El ajuste paramétrico ponderando con variables subjetivas implica un riesgo elevado de introducir una distorsión mayor en la muestra, al permitir la influencia de sesgos cognitivos. En los estudios sobre comportamiento electoral, destacan los sesgos de recuerdo (memoria) y los sesgos hipotéticos (condicionalidad). Ambos sesgos implican procesos cognitivos complejos que afectan al modo en cómo las personas informan sus experiencias pasadas, sus actitudes presentes y sus posibles comportamientos futuros. Desde las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado se comenzó a considerar que la memoria y la capacidad de anticipación de los individuos no eran totalmente confiables (Cantril, 1944). Ya en la segunda mitad del siglo xx y comienzos del xxi se desarrolló una base empírica sólida que permitió entender sistemáticamente estos sesgos (Cannell y Kahn, 1968; Sudman y Bradburn, 1974, 1982; Bradburn, 1983; Bradburn, Rips y Shevell, 1987; Krosnick, 1991; Alaminos, 1998; Tourangeau, 2000).

El sesgo de recuerdo considera las dificultades de los encuestados para rememorar con exactitud eventos pasados, lo que puede conllevar omisiones, reinterpretaciones o distorsiones de la experiencia vivida (Cannell y Kahn, 1968; Sudman y Bradburn, 1974; Bradburn, 1983; Bishop, 1990; Alaminos, 1998). La memoria humana no es un «almacén» perfecto de información, sino un proceso activo y reconstructivo, sujeto a la influencia de esquemas cognitivos, emociones y motivaciones actuales (Schuman y Presser, 1996). En general, existen dos tipos de problemas con los recuerdos de la persona entrevistada.

El primero es un sesgo de omisión donde la persona tiene dificultad para recordar la información que se le solicita. Un recuerdo que depende de cuánto tiempo ha pasado desde que sucedió el evento, cómo fue de significativo e importante en aquel momento en la vida de la persona o cuánto lo es en la actualidad (Cannell y Kahn, 1968; Swaddle y Heath, 1987; Singleton et al. 2010; Schacter, 1999; Belli et al., 1999; Belli, Traugott y Beckmann, 2001; Stocké y Stark, 2007; Alwin, 2007; Roberts et al., 2019; Tourangeau, 2000). Cuanto más lejano en el tiempo está el suceso mayor es la probabilidad de que se deforme su recuerdo, ya sea por olvido selectivo, reconstrucción racional o interferencia de acontecimientos posteriores (Schwarz y Sudman, 2012; Dillman, 2020). Este sesgo tiende a producirse cuando no coinciden los marcos cognitivos de quien responde con aquello que se pregunta (McGuire, 1993; Sullivan, Rahn y Rudolph, 2002; Lachat, 2007). En ese sentido, el sesgo de omisión es diferente al de un simple olvido, dado que podría ser consecuencia de una selección consciente de la información que el entrevistado considera relevante y que no tiene por qué coincidir con aquello que lo es para la investigación.

El segundo problema procede de la distorsión de la memoria. Las personas no recuerdan el pasado de un modo objetivo y tienden a distorsionar el orden en que han sucedido los eventos en el pasado para intentar hacerlos consistentes entre sí. Una distorsión que también puede proceder en un esfuerzo inconsciente para mantener una autoimagen positiva (DeMaio, 1984; Phillips, 1971). La percepción temporal distorsionada expresa dos sesgos cognitivos, averaging y telescoping (Sudman y Bradburn, 1974, 1983; Singleton et al., 2010; Alaminos, 1998). El sesgo de promediación (averaging) es la tendencia a responder a un comportamiento concreto y puntual con aquel que ha sido lo más habitual en la persona entrevistada. El fenómeno de no responder específicamente a preguntas sobre fechas concretas, sino de aplicar lo que es una práctica usual en el entrevistado tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, cuando al recuerdo de voto se responde con el partido al que se ha votado más frecuentemente, el sesgo de promediación puede inducir a conclusiones erróneas, al asociar temporalmente sucesos que no están sincronizados, distorsionando la matriz de transferencia de voto.

El sesgo de telescoping se produce cuando la persona ubica incorrectamente un evento como más reciente de lo que fue, o cree que ocurrió dentro del periodo de referencia cuando en realidad pasó antes (Kalton y Schuman, 1982; Schacter, 1999; Schacter y Dodson, 2001). Forma parte del efecto «recuerdo racionalizado» (Alwin, 1992; Bishop, 1990) y aparece al pedir a las personas entrevistadas que recuerden el partido al que votaron en elecciones anteriores. Algunas personas ajustan retrospectivamente su respuesta, alineándola con sus preferencias actuales o con lo que se considera socialmente deseable (Marcus, 1986; Levine, 1997; Krosnick, 1991; McDonald y Hirt, 1997; Belli et al., 1999; Schacter, 1999; Schacter y Dogson, 2001; Joslyn, 2003).

Estos sesgos se analizan en múltiples estudios orientados a indagar sobre las distorsiones del recuerdo de voto. Por ejemplo, por qué en las encuestas poselectorales la proporción de individuos que afirman haber votado suele superar el porcentaje de participación registrado (Dinerman, 1949; Calahan, 1968; Clausen, 1968; Belli, Traugott y Beckmann, 2001; Belly et al. 1999; Parry y Crossley, 1950; Miller, 1952; Freeman, 1953; Campbell et al., 1980; Jowell et al., 1993). Una discrepancia que se observa asimismo entre el recuerdo de voto a los partidos y los resultados electorales oficiales (Benewick et al., 1969; Himmelweit, Biberian y Stockdale, 1978; Traugott y Katosh, 1979; Katosh y Traugott, 1981; Eubank y Gow, 1983; Granberg y Holmberg, 1986; Gronke, 1992; Traugott, Traugott y Presser, 1992; Wright, 1993; Moon, 1995; Atkeson, 1999; Box-Steffensmeier, Jacobson y Grant, 2000; Craig et al. 2006; Durand, Deslauriers y Valois, 2015).

Un segundo sesgo de interés analítico, que consideraremos sucintamente, es el sesgo hipotético que reconoce la dificultad de las personas entrevistadas para proyectar comportamientos futuros o responder a escenarios contrafactuales (Warwick y Osherson, 1973; Brislin, Lonner y Thorndike, 1973; Armstrong, Denniston y Gordon, 1975; Warwick y Lininger, 1975; Bulmer, 1982; Alaminos, 1998). Con frecuencia, los encuestados responden basándose en ideales o normas sociales internalizadas («querría ser un buen ciudadano»), más que en la conducta real que exhiben cuando llega el momento efectivo de la decisión (Tourangeau, 2000; Wetzelhütter, 2020). Además, la proyección futura de respuestas a cuestiones hipotéticas se ve afectada por la falta de información o la incertidumbre respecto a contextos que todavía no existen (Gilbert, 2015; Krosnick y Presser, 2010). Generalmente, esas respuestas son aproximaciones basadas en actitudes generales, más que información sobre lo que harán en realidad. Ante preguntas hipotéticas, las personas tienden a expresar un ideal, pero, cuando afrontan la decisión real, surgen consideraciones más concretas relacionadas con la realidad que se vive.

Objetivos, hipótesis y datos

El objetivo central es evaluar la medición del recuerdo de voto que se recoge en los barómetros del CIS. En dicho estudio se parte de varias preguntas, algunas de las cuales ya han sido mencionadas en las intervenciones en el Senado español. Así, ¿se observan diferencias estadísticamente significativas entre la variable de recuerdo de voto de las encuestas del CIS y los resultados electorales de referencia?, ¿con base en el recuerdo de voto, se aprecia un exceso de votante socialista en las encuestas?, ¿de existir discrepancias estadísticamente significativas, existe un patrón ideológico en dichas discrepancias?, ¿son discrepancias de naturaleza estadística (paramétrica) o existen patrones explicativos alternativos? Por último, de observarse un patrón, ¿a qué modelo explicativo correspondería según la experiencia española?, ¿tiene este patrón potencialidad heurística para estudiar la relación interpartidaria de los electorados?, ¿es la ocultación del recuerdo de voto un ejemplo de no respuesta significante? Las preguntas anteriores estructuran la exposición del análisis, el debate posterior y las conclusiones alcanzadas.

El diseño aplica pruebas t y análisis de series temporales a las encuestas barómetro efectuadas por el CIS desde noviembre de 2023. Se triangula con ello tanto las unidades (individuos y agregados) de análisis como los métodos aplicados (análisis de varianza y series). Así, las pruebas t permiten evaluar la diferencia entre estimados muestrales y parámetro (resultados electorales), mientras que las series temporales facilitan identificar dinámicas en las distribuciones conjuntas del recuerdo y la intención de voto. El examen de los patrones de correlación cruzada entre series temporales de voto da acceso a detectar relaciones dinámicas de transferencia que no son observables en un solo punto en el tiempo (Bryman, 2016; Denzin, 2012; Kittel, 2006; Alaminos y Alaminos-Fernández, 2021a, 2021b).

Se han utilizado los datos de los estudios barómetro, dado que ofrecen una equivalencia fuerte entre sus diseños (tamaños muestrales y secuencia del cuestionario). El análisis emplea las series temporales producidas y distribuidas por el banco de datos del CIS, disponibles en línea, con una muestra nacional de población española de ambos sexos con dieciocho y más años. Las especificaciones muestrales de cada uno de los estudios pueden ser consultadas en la página del centro. Las preguntas consideradas son: «¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?», «Y en unas próximas elecciones al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?». El análisis se va a concentrar en los cuatro partidos de ámbito nacional con representación parlamentaria PSOE, Partido popular (PP), Sumar y Vox.

En las dos variables se ha interpolado el valor de agosto imputando el valor medio de los valores adyacentes al valor perdido. Los datos referidos al recuerdo de voto corresponden con las personas entrevistadas que afirman haber participado en las elecciones generales de julio de 2023, con la finalidad de evitar el efecto double barreled que genera la variable compuesta «recuerdo de voto + recuerdo de participación» (Alaminos, 2025b).

Resultados

El primero de los análisis da respuesta (véase tabla 2) a varias de las preguntas planteadas, como son las diferencias entre la variable de recuerdo de voto de las encuestas del CIS y los resultados electorales.

Los porcentajes del recuerdo de voto al PSOE y Sumar no difieren estadísticamente de forma significativa (intervalo de confianza del 95 %) de sus resultados en julio de 2023. El contraste de medias realizado para el recuerdo de voto al PSOE ofrece una ligera desviación de 0,49 respecto al valor de prueba (31,07) con t = 1,842 y 15 grados de libertad. Se concluye que la media del recuerdo de voto al PSOE no es estadísticamente diferente de sus resultados. En el caso de Sumar, la diferencia de la media del recuerdo de voto comparada con los resultados electorales obtenidos es -0,48, para un estadístico t = -1,957 y 15 grados de libertad, indicando que la diferencia no es significativa.

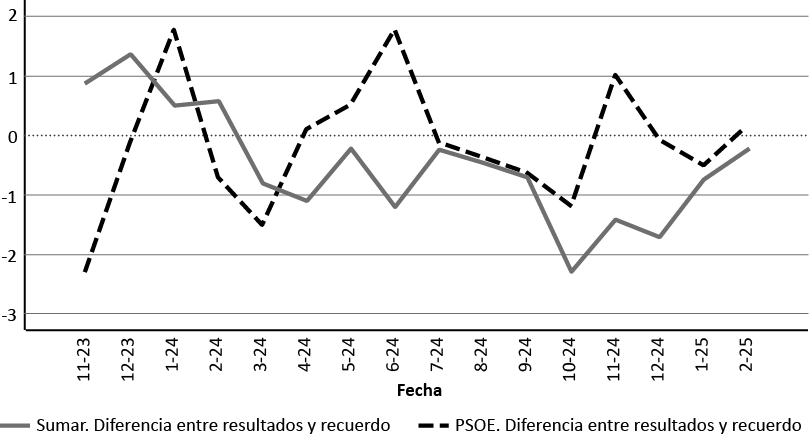

La situación es distinta para los electorados conservadores. La diferencia de medias para el recuerdo de voto al PP es de -8,20 y un estadístico t = -18,8 con 15 grados de libertad, lo que indica una diferencia altamente significativa respecto al valor de prueba de 33,05. Estos resultados indican que el recuerdo de voto al PP es notablemente inferior a los resultados que obtuvo en julio de 2023. En Vox se observa una diferencia de -3,1 en el recuerdo de voto respecto al valor de prueba de 12,39, t = -16,652 con 15 grados de libertad. El recuerdo de voto a Vox es significativamente inferior a sus resultados de julio de 2023.

En su dinámica temporal se aprecian los patrones diferenciados entre los partidos de derechas y los partidos progresistas (véanse gráficos 1 y 2).

La dinámica muestra una tendencia de reducción de varianza en los meses más recientes, donde la serie tiende a aproximarse a la línea de referencia (0) dentro del margen de error1. No existe evidencia estadística de una sobreestimación del recuerdo de voto al PSOE en los datos observados. En el caso de Sumar, las diferencias también son menores y con un patrón, según el cual, si bien su recuerdo presenta inicialmente saldos positivos, tras la formación de Gobierno y la salida de Podemos de la coalición registra saldos negativos.

El análisis longitudinal de las diferencias entre el recuerdo de voto a Vox y PP ofrecen patrones acordes con los contrastes de medias ya efectuados. El diferencial entre recuerdo de voto a Vox y al PP con sus resultados electorales muestran sistemáticamente un saldo negativo, siendo especialmente importante en el caso del PP. Esta evidencia plantea la cuestión de si los electorados conservadores se encuentran infrarrepresentados o existen otras explicaciones alternativas. Para explorar las respuestas posibles se ha efectuado un análisis de correlación cruzada entre los recuerdos de voto de los dos partidos con las categorías que recogen la ocultación de voto: opciones de «no contesta» y «no recuerda».

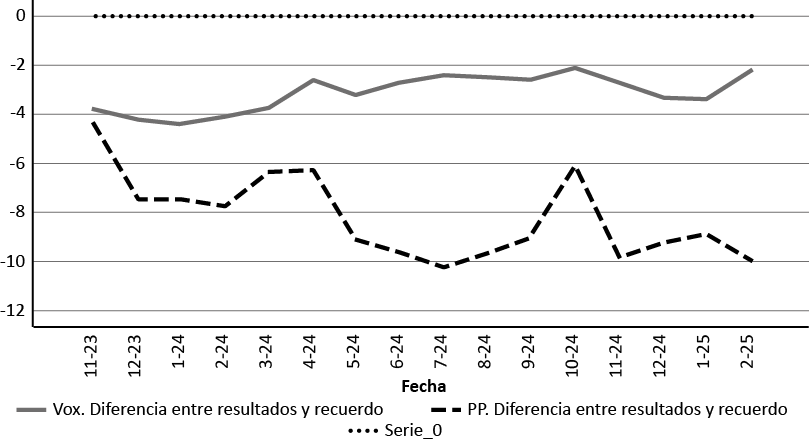

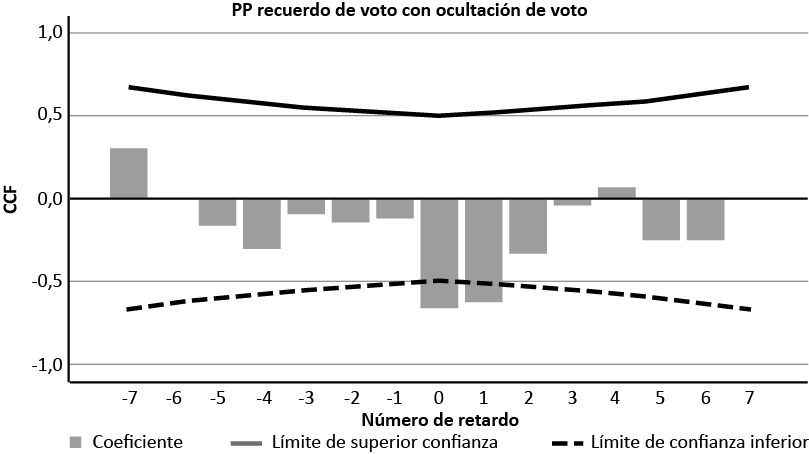

El PP es el único partido cuyo recuerdo de voto muestra una asociación estadísticamente significativa con la ocultación de voto (gráfico 3). Se observa una correlación negativa significativa entre la ocultación del voto y el recuerdo de voto al PP en los retardos +1 y 0. Esto indica que cuando aumenta la ocultación de voto, el recuerdo de voto al PP tiende a disminuir casi simultáneamente o con un ligero desfase temporal. A medida que más votantes ocultan su preferencia electoral en las encuestas, el recuerdo de voto al PP se ajusta a la baja en la medición siguiente. Este hecho revelaría un caso de no respuesta parcial significante, donde no responder contiene un significado teórico sustantivo.

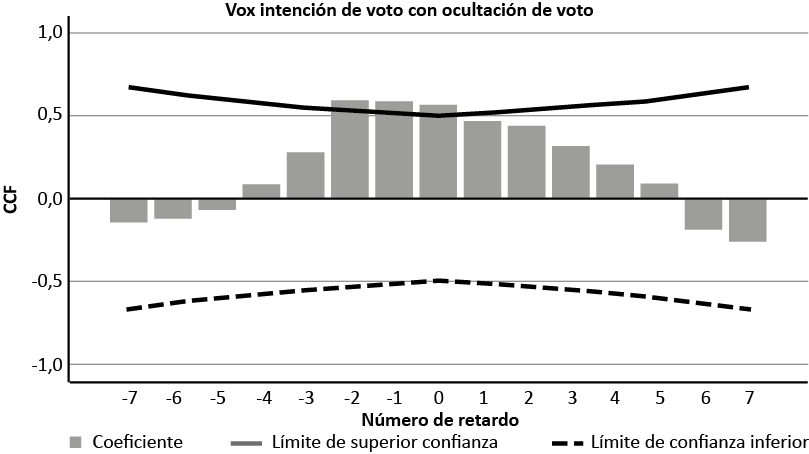

Desde otro ángulo analítico, la ocultación de voto también guarda relación con las variaciones en la intención de voto a Vox (véase gráfico 4), si bien con un patrón inverso al observado previamente entre la ocultación de voto y el recuerdo de voto al PP. El análisis de correlación cruzada entre la intención de voto a Vox y la ocultación de voto revela una relación positiva y significativa en los retardos -2, -1 y 0. En particular, la correlación es más fuerte en el retardo -2 (0,606, error estándar = 0,267) y -1 (0,602, error estándar = 0,258), lo que sugiere que un aumento en la ocultación del voto precede a un incremento en la intención de voto por Vox. La correlación en el lag 0 (0,582, error estándar = 0,250) refuerza la idea de que ambos fenómenos están estrechamente relacionados en el mismo periodo.

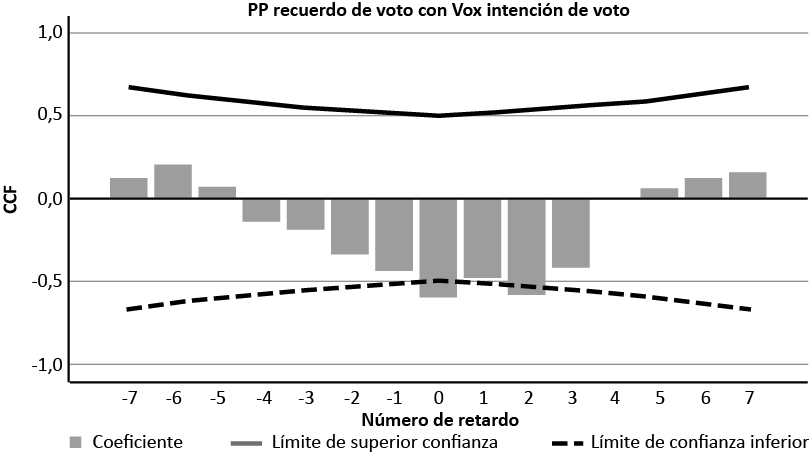

Otra evidencia de la interrelación temporal entre los electorados conservadores en España se aprecia al considerar la correlación cruzada entre el recuerdo de voto al PP y la intención de voto a Vox (véase gráfico 5).

El análisis de correlación cruzada entre el recuerdo de voto al PP y la intención de voto a Vox (véase gráfico 5) revela una relación inversa significativa con los valores más destacados en los retardos 0 y 2, lo que indica que un aumento en el recuerdo de voto al PP está asociado con una disminución en la intención de voto a Vox en el mismo periodo (lag 0, correlación = -0,598, error estándar = 0,250) y dos periodos después (lag 2, correlación = -0,580, error estándar = 0,267). Cuando el recuerdo de voto al PP es elevado, la intención de voto a Vox tiende a ser menor. Este efecto persiste de manera retardada, sugiriendo una posible dinámica electoral donde el recuerdo de haber votado al PP podría estar asociado con una menor predisposición futura a expresar intención de voto por Vox y viceversa, la disminución en el pasado del recuerdo de voto al PP puede estar asociado con una mayor intención de votar a Vox en el futuro.

El recuerdo de voto al PP antecede a la intención de voto a Vox, si bien también hay indicios de que quienes expresan intención de votar por Vox pueden reconstruir su recuerdo de voto pasado en función de su actual preferencia partidista. La correlación negativa en los lags -1 y -2 (-0,437 y -0,330, respectivamente) sugiere que una mayor intención de voto a Vox podría preceder a una disminución en el recuerdo de voto al PP, reforzando la idea de un intercambio electoral entre ambos partidos.

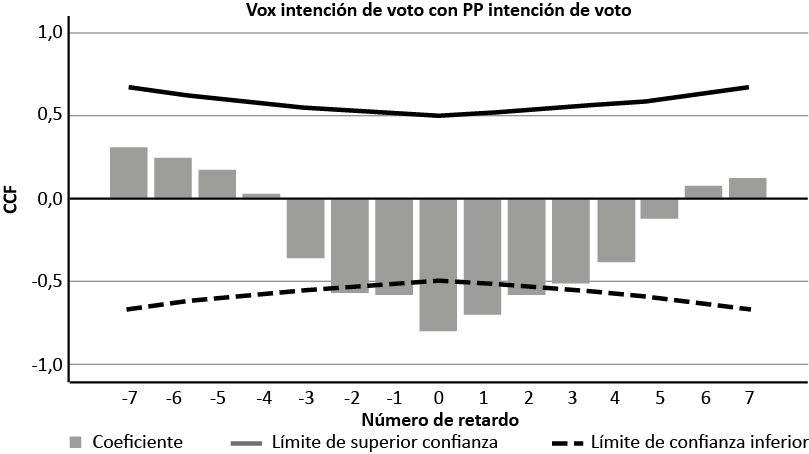

En todo caso, se evidencia una dinámica de interacción fuerte entre los electorados del Partido Popular y Vox que se observa nuevamente en la correlación cruzada entre la intención de voto al PP y la intención de voto a Vox (véase gráfico 6).

El análisis de correlación cruzada entre la intención de voto a Vox y la intención de voto al PP revela una relación negativa y significativa en los retardos más cercanos, particularmente en el lag 0 (-0,804, error estándar = 0,250) y en los retardos -1 (-0,593) y -2 (-0,567), lo que indica que cuando la intención de voto al PP aumenta, la intención de voto a Vox disminuye en el mismo periodo y en los momentos inmediatamente previos. Este patrón de intercambio muestra una dinámica de competencia por un mismo electorado entre ambos partidos dado que la fuerte correlación negativa en el lag 0 implica que las variaciones en la intención de voto del PP y Vox se mueven en direcciones opuestas de manera simultánea.

Debate

Las afirmaciones acerca de una sobrerrepresentación de los votantes socialistas en las encuestas del CIS surgen en primer lugar de una interpretación equivocada de los datos, en segundo lugar, de un error operativo al usar un «artefacto analítico» y en tercer lugar, probablemente, de un sesgo cognitivo en el análisis (Alaminos, 2025b).

La confusión en la interpretación de los datos se observa en las declaraciones de Crespo:

El PSOE tiene un recuerdo de voto de 31,2 sobre censo; tuvo 20,9 sobre censo, es decir, 10,3 puntos de sobrerrepresentación. […] Sumar: de 11,6, 3,5 puntos de sobrerrepresentación. […] Hay una sobrerrepresentación de casi quince puntos respecto al voto de la izquierda, recuerdo de voto, frente a la derecha (2025: 6).

El porcentaje del 31,2 % al que se refiere es el porcentaje del recuerdo sobre voto emitido y no es el porcentaje de voto sobre censo. Un error naive que muestra los efectos de distorsión cognitiva que generan los «artefactos analíticos».

En segundo lugar, la percepción equivocada de exceso de votantes progresistas se produce al adoptar como referencia de ajuste paramétrico una variable construida double barreled. La variable empleada para la ponderación por el recuerdo de voto es el resultado de combinar el recuerdo de participación y el recuerdo de voto (Alaminos, 2025b). Al efectuar dicha combinación construyen una variable de recuerdo sobre censo que se encuentra sistemáticamente distorsionada por la sobredeclaración de haber participado en dichas elecciones de referencia. El recuerdo de voto sobre censo operativizado de este modo, mediante la combinación del recuerdo de voto válido y el recuerdo de haber participado, es un artefacto analítico. Los artefactos analíticos son resultados aparentes que emergen no del fenómeno social observado, sino de las condiciones técnicas, operacionales o lógicas del instrumento utilizado para medirlo (Gigerenzer, 2004). Cuando tales artefactos no son identificados como tales, pueden ser interpretados como hallazgos sustantivos, distorsionando la descripción de la realidad. Así, Lorente apunta:

Aquí, en la primera columna y en la segunda, en color azul, tenemos los resultados de las elecciones generales de julio del 2023: el número de electores y el porcentaje que representan sobre el total del censo, no sobre el voto válido o el voto válido a candidatura, sino sobre el total del censo (2025: 5).

Expresando la insistencia en emplear como referente un artefacto analítico.

Por último, el foco de atención se ha fijado en un supuesto exceso de votantes progresistas en la muestra, olvidando considerar el evidente déficit del recuerdo de voto conservador. De este modo, se ha considerado ese déficit conservador como un efecto colateral del exceso de personas entrevistadas progresistas cuando en realidad contiene sus propios patrones. Atendiendo a las evidencias empíricas la pregunta correcta a responder no es la de un exceso de votante progresista y sí la ausencia del votante conservador.

El menor recuerdo de voto a partidos conservadores era un patrón citado frecuente hasta mediados de los noventa, encontrando explicación teórica en el modelo de la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1995). Posteriormente, se produjo una reorientación interpretativa quizá consecuencia de modificar la periodicidad de los estudios. Los patrones detectados en los análisis de correlación cruzada refieren a 1 o 2 lags, es decir uno o dos meses, por lo que la medición trimestral que adoptó el CIS a mediados de la década de los noventa anuló la posibilidad de detectarlo. Los patrones de memoria y su función de intercambio se invisibilizaron.

El menor recuerdo de voto al PP es un fenómeno recurrente en las encuestas de opinión pública en España, tal y como se observa en los datos de las empresas demoscópicas que publican dicha variable. Así, las encuestas de 40DB, efectuadas mediante modo CAWI por Internet, muestran todas ellas un menor recuerdo de voto al PP que al PSOE. Un fenómeno que también es observado en las encuestas ya mencionadas de validación externa encargada por el CIS a empresas demoscópicas. Asimismo, y como conjetura, conociendo los resultados de aplicar los modelos de varias empresas demoscópicas a los datos del CIS, resulta evidente que en sus propios datos también es muy probable que observen un menor porcentaje de recuerdo de voto al PP que el recuerdo de haber votado al PSOE.

La percepción errónea de un exceso de votantes progresistas en los datos del CIS ha generado diversos intentos explicativos, como pueda ser un posible sesgo de autoselección en las personas entrevistadas. Un sesgo de autoselección que procedería del rechazo de personas de ideología conservadora a ser entrevistadas por el CIS (Requena, 2025):

Cuando el respondiente pertenece a una posición ideológica con la que percibe al CIS como una institución no confiable, entonces se niega a hacer la entrevista y cuelga el teléfono […]; mientras que, si el respondiente es de una posición ideológica más cercana al partido o a los partidos del Gobierno, es más probable que responda a la encuesta del CIS (Diario de Sesiones del Senado, n.º 286: 135).

Una argumentación innecesaria dada la inexistencia del fenómeno que aspira a explicar.

Además de la inexistencia del sesgo muestral del que parten, existen varias evidencias empíricas que contradicen la significación estadística del efecto casa. En las encuestas de validación encargadas a diversas empresas demoscópicas, empleando el mismo diseño muestral y con idénticos procedimientos de recolección, una vez controlado el efecto del nombre del centro de investigación sobre el trabajo de campo no se observaron diferencias significativas con los datos de CIS. En segundo lugar, hay que considerar que, al igual que pueda existir el rechazo a ser entrevistado por el CIS, existe la reacción opuesta, algo que se documenta en diversos medios de comunicación: «Son los del CIS y se van a enterar de lo que pienso del Gobierno».

Otra cuestión de debate es la ponderación mediante el recuerdo de voto como procedimiento de ajuste paramétrico de la muestra. Como se ha indicado en los muestreos aleatorios, y más habitualmente por cuotas, se utilizan variables independientes indicadoras de estado como son la edad, el género, el lugar de residencia, la educación o la ocupación para equilibrar la muestra, de tal forma que se asemeje a las distribuciones poblacionales. Sin embargo, que exista una referencia pasada sobre su distribución poblacional (resultados electorales) no implica que la variable de recuerdo de voto en una encuesta posea en sí misma (su medición) las propiedades requeridas para ser empleada como referencia de ajuste paramétrico (Alaminos y Alaminos-Fernández, 2023).

Además, la persistencia del patrón donde el recuerdo de voto del PP es inferior a sus resultados revelaría como un error la idea de que aplicando el recuerdo de voto se efectúa un ajuste paramétrico. Si en la mayoría de las muestras extraídas con diseños muy diferentes, con modos y tamaños muestrales distintos, el recuerdo de voto al PP y Vox es menor a sus resultados, se confirmaría la existencia de patrones que requieren de una explicación teórica y no de ponderación estadística. La ausencia de datos, unida a las diferencias sustantivas de los diseños en las encuestas de opinión pública de las empresas demoscópicas, dificultan validar los patrones observados (Alaminos, 2025a).

Otra de las razones que limitan la contrastación con otras fuentes de datos de los patrones observados en el «recuerdo de voto» de los barómetros del CIS son las diferencias en el modo de administración del cuestionario. Los datos publicados disponibles proceden de la empresa 40DB que efectúa sus entrevistas en modo CAWI, mediante formularios en Internet. Como criterio general, la administración de cuestionarios en modo autoaplicado condiciona las opciones de respuesta de las variables. En este caso, no es factible replicar el análisis de patrones sobre el recuerdo de voto al carecer habitualmente de las opciones «no recuerda» y «no contesta». La ocultación de voto generalmente carece de categorías de medición en los cuestionarios autoadministrados.

Conclusiones

Los análisis efectuados ofrecen varias conclusiones significativas. En primer lugar, la afirmación sobre una desviación muestral que beneficia a los votantes progresistas en las encuestas del CIS es errónea. El análisis de los datos evidencia la inexistencia de patrones de sobreestimación de votantes progresistas (PSOE o Sumar) en los datos del CIS.

La interpretación de una sobrerrepresentación de votantes progresistas se basa en tres errores: primero, un error conceptual, al confundir las variables que expresan el porcentaje voto sobre el censo y el porcentaje de voto expresado sobre voto emitido. Segundo, la distorsión que introduce un constructo operativo que combina en una única variable el recuerdo de haber participado en las elecciones con el recuerdo del partido votado. La nueva variable es un artefacto analítico. Una variable proxy distorsionada, dado el exceso de recuerdo de participación. Por último, un sesgo cognitivo que fija la atención en el supuesto exceso de votantes del PSOE como explicación del déficit crónico de votantes del PP y Vox. La atención de los analistas se encuentra condicionada por un sesgo de confirmación en los analistas conservadores, que desprecia evaluar la información desde diferentes puntos de vista en un ejercicio de reflexividad metodológica (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1991).

Respecto a los argumentos propuestos por diversos expertos para explicar el supuesto sesgo muestral en los datos del CIS por sobrerrepresentación de votantes socialistas, estos pierden sentido una vez establecida la inexistencia de diferencias estadísticamente significativas en el recuerdo de voto a partidos progresistas. La conclusión es evidente, en el sentido de que ponderar a la baja una supuesta sobreestimación del voto progresista implica reducir artificialmente su estimación.

Sin embargo, sí se aprecia una menor presencia de recuerdo de voto conservador (PP y Vox). Desde este hallazgo, la cuestión central es determinar si esta infrarrepresentación tiene una fundamentación estadística de fundamentación paramétrica (recuerdo como ajuste muestral) o teórica (recuerdo con utilidad heurística). En el primero de los casos, la ponderación al alza de los partidos conservadores podría encontrar alguna argumentación estadística, pero, en el que caso de que realmente la menor presencia de recuerdo de voto conservador corresponda con su ocultación en otras categorías («no contesta» o «no recuerda»), ponderar al alza eleva artificialmente su estimación.

El análisis indica que existe una correlación cruzada negativa significativa entre el PP y la ocultación de voto. Es decir, que parte de ese electorado conservador que no aparece en el recuerdo de voto se encuentra refugiado en la ocultación. Una evidencia que, evaluada conjuntamente con la evidencia de la no sobrestimación muestral del voto progresista, conduce a una conclusión evidente: la combinación de la ponderación a la baja del voto progresista con la ponderación al alza del voto conservador genera una gran distorsión en la estimación de voto, inducida falsamente desde un análisis erróneo de la composición muestral.

Es importante destacar como novedad analítica que, en el caso español, la ocultación de voto conservador observado en la encuesta ofrece una nueva funcionalidad. En la década de los ochenta, la ocultación de voto respondía a la deseabilidad social del momento. Con el recuerdo de la dictadura reciente, los partidos conservadores experimentaban una cierta sanción social democrática. Actualmente, con la memoria de la dictadura bastante olvidada, en la derecha ideológica compiten dos partidos radicalizados con perfiles muy parecidos y electorados compartidos de tal forma que la ocultación de voto (medida como «no contesta» o «no recuerda» el partido al que votó) adquiere una potencialidad heurística adicional.

La ocultación de voto al PP reflejaría, en parte, un estado de decisión electoral «en proceso». Pero, en esta ocasión, no refiere a una fase previa de decisión de voto al PP. La fuerte contigüidad ideológica entre el PP y Vox genera una bolsa de «decididos en su voto, pero indecisos en el partido», procedentes en gran parte de antiguos electorados del PP, con elevada probabilidad de transferirse a Vox. En definitiva, la ocultación de voto actuaria funcionalmente como una estación de tránsito electoral que conecta las transferencias entre los dos partidos, tanto de ida como de regreso. Las categorías de no respuesta parcial medirían un estado de indeterminación especialmente indicativo. No se trata de la indecisión de voto a un partido, y sí una expresión de la indeterminación de voto entre dos partidos.

Las evidencias a favor de dicha hipótesis se encuentran en la correlación cruzada entre la intención de voto a Vox con la ocultación de voto, el recuerdo de voto y la intención de voto al PP. Los entrelazamientos entre el recuerdo de voto al PP, la ocultación de voto, su intención de voto y las intenciones de voto a Vox son estadísticamente significativas. Cabe destacar que, si bien la intención de voto al PP precede a la intención de voto a Vox, lo que indica una dinámica de trasvase en el tiempo de votantes del PP hacia Vox, la relación positiva en retrasos positivos sugiere cierta reversibilidad en este cambio de preferencia.

Por ello, entre las conclusiones evidentes de este análisis se encuentra establecer como erróneas las recomendaciones para ponderar la muestra según el recuerdo de voto sobre censo con la finalidad de realizar un ajuste paramétrico. Dicha ponderación, de ser considerada paramétrica, afecta a todas las variables de la encuesta, distorsionando gravemente sus resultados al apoyarse en un artefacto analítico.

El recuerdo de voto es una variable indicadora con una potencia analítica sustantiva para reflejar el dinamismo de los electorados. Una dinámica que se anula y desaparece mediante la ponderación por el recuerdo de voto. Una vez ponderada la muestra por dicha variable, la distribución del recuerdo de voto se transforma para asemejarse a los resultados de las elecciones. Por último, cabe destacar cómo las dinámicas que recoge subjetivamente el recuerdo de voto evidencian un entrelazamiento con las hipótesis sobre decisiones de voto futuras. Esta relación observada en el caso de los electorados conservadores entre la memoria (ocultación y recuerdo) con la hipótesis futura (intención) establece una línea de investigación sobre la interrelación entre patrones cognitivos en la que profundizar; especialmente, dado que los análisis refuerzan la validez de la hipótesis que afirma la existencia de mecanismos cognitivos compartidos entre las dos variables, recuerdo e intención de voto (Krosnick y Schuman, 1988).

Bibliografía

Adán, Gonzalo (2024). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 275, 19 de diciembre.

Alaminos, Antonio (1994). Predicciones electorales en España. En: VV. AA. Future Days. Jornadas de prospectiva electoral. Alicante: Fundación Cultural CAM.

Alaminos, Antonio (1998). Teoría y práctica de la encuesta. Aplicación en los países en vías de desarrollo. Alicante: Editorial Club Universitario.

Alaminos, Antonio (2018). «La monitorización de la estimación de voto con modelos ponderados y no ponderados: un test empírico». Sociologiados. Revista de Investigación Social, 3(1): 145-174. doi:10.14198/socdos.2018.3.1.06

Alaminos, Antonio (2024). Introducción a la medición de apoyos electorales mediante el método de escenarios. Modelo bifactorial Inercia-Incertidumbre. Alicante: Obets Ciencia Abierta. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/147302, acceso 1 de enero de 2025.

Alaminos, Antonio (2025a). Encuestas de opinión pública y medios de comunicación en España. Un estudio sobre saltos de fe, flogisto, quimeras tecnológicas, mercenarios y avestruces. Alicante: Obets-Ciencia Abierta. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/151044, acceso 1 de enero de 2025.

Alaminos, Antonio (2025b). «La construcción demoscópica de la realidad electoral en España. Un estudio de caso sobre el recuerdo de voto». Revista Obets, 20(2): 273-300. doi: 10.14198/obets.29915

Alaminos, Antonio y Alaminos-Fernández, Antonio Francisco (2021a). Ajuste funcional y exploración de patrones en series temporales. Alicante: Obets-Ciencia Abierta. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/119078, acceso 1 de enero de 2025.

Alaminos, Antonio y Alaminos-Fernández, Antonio Francisco (2021b). Introducción Práctica a la Sociología Electoral. Alicante: Obets-Ciencia Abierta. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/119077, acceso 1 de enero de 2025.

Alaminos, Antonio y Alaminos-Fernández, Antonio Francisco (2023). Modelo Bifactorial Inercia-Incertidumbre Alaminos-Tezanos. Aplicación al diagnóstico preelectoral y evaluación del impacto de campaña. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Alwin, Duane F. (1992). «Information Transmission in the Survey Interview: Number of Response Categories and the Reliability of Attitude Measurement». Sociological Methodology, 22: 83-118. doi: 10.2307/270993

Alwin, Duane F. (2007). Margins of Error: A Study of Reliability in Survey Measurement. New York: Wiley. doi: 10.1002/9780470146316

Arango Vila-Belda, Joaquín (2024). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 201, 16 de octubre.

Armstrong, J. Scott; Denniston, William B. y Gordon, Matt M. (1975). «The Use of the Decomposition Principle in Making Judgments». Organizational Behavior & Human Performance, 14(2): 257-263. doi:10.1016/0030-5073(75)90028-8

Atkeson, Lonna Rae (1999). «“Sure, I Voted for the Winner!” Overreport of the Primary Vote for the Party Nominee in the National Election Studies». Political Behavior, 21: 197-215.

Ayuso Sánchez, Luis (2024). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 262 de 11 de diciembre.

Baka, Aphrodite; Figgou, Lia y Triga, Vasiliki (2012). «“Neither Agree, nor Disagree”: A Critical Analysis of the Middle Answer Category in Voting Advice Applications». International Journal of Electronic Governance, 5(3/4): 244-263. doi: 10.1504/IJEG.2012.051306

Balaguer, Jaime (2010). «El recuerdo de voto en España. Un análisis del período 1996-2008». Revista Internacional de Sociología (RIS), 68(3): 637-677. doi: 10.3989/ris.2008.10.17

Belli, Robert F.; Traugott, Michael W.; Young, Margaret y McGonagle, Katherine (1999). «Reducing Vote Overreporting in Surveys: Social Desirability, Memory Failure, and Source Monitoring». Public Opinion Quarterly, 63(1): 90-108. doi: 10.1086/297704

Belli, Robert F.; Traugott, Michael W. y Beckmann, Matthew N. (2001). «What Leads to Voting Overreports? Contrasts of Overreporters to Validated Voters and Admitted Nonvoters in the Amercican National Election Studies». Journal of Official Statistics, 17(4): 479-498.

Benewick, Robert J.; Birch, Anthony H.; Blumler, Jay G. y Ewbank, Alison (1969). «The Floating Voter and the Liberal View of Representation». Political Studies, 17(2): 177-195.

Bishop, George F. (1990). «Issue Involvement and Response Effects in Public Opinion Surveys». Public Opinion Quarterly, 54(2): 209-218. doi: 10.1086/269198

Box-Steffensmeier, Janet; Jacobson, Gary y Grant, Tobin, J. (2000). «Question wording and the House vote choice: Some experimental evidence». Public Opinion Quarterly, 64(3): 257-270.

Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean Claude y Passeron, Jean Claude (1991). El oficio de sociólogo: Presupuestos epistemológicos. Madrid: Siglo XXI.

Bradburn, Norman S. (1983). Response Effects. En: P. H. Rossi; J. D. Wright y A. B. Anderson (eds.). Handbook of Survey Research (pp. 289-328). Academic Press.

Bradburn, Normal S.; Rips, Lance J. y Shevell, Steven K. (1987). «Answering Autobiographical Questions: The Impact of Memory and Inference on surveys». Science, 236(4798): 157-161. doi: 10.1126/science.3563494

Brislin, Richard W.; Lonner W. J. y Thorndike, R. M. (1973). Cross-cultural Research Methods. New York: Wiley.

Bryman, Alan (2016). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Bulmer, Martin (1982). The Uses of Social research data. London: Allen and Unwin.

Cabrera-Álvarez, Pablo y Escobar, Modesto (2024). «El efecto de la ponderación y la imputación en el sesgo de los estudios electorales en España». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 165: 45–64. doi: 10.5477/cis/reis.165.45

Calahan, Don (1968). «Correlates of Respondent Accuracy in the Denver Validity Survey». Public Opinion Quarterly, 32: 607-621.

Campbell, Angus; Converse, Philip; Miller, Warren y Stokes, Donald (1980). The American Voter. Chicago: The University of Chicago Press.

Cannell, Charles F. y Kahn, Robert (1968). Interviewing. En: G. Lindzey y E. Aronson (eds.). The Handbookof Social Psychology (pp. 526-571). Reading, Mass.: Addison-Wesley.

Cantril, Hadley (1944). Gauging Public Opinion. Princeton University Press. doi: 10.1515/9781400877546

Clausen, Aage (1968). «Response Validity: Vote Report». Public Opinion Quarterly, 32: 588-606.

Craig, Stephen; Martínez, Michael; Gainous, Jason y Kane, James (2006). «Winers, Losers, and Election Context: Voter Responses to the 2000 Presidential Election». Political Research Quarterly, 59: 579-592.

Crespi, Irving (1988). Pre-election polling: sources of accuracy and error. New York: Russell Sage Foundation.

Crespo Martínez, Ismael (2025). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 282 de 29 de enero.

DeMaio, T. J. (1984). Social desirability and survey measurement. A review. En: F. Turner Charles y E. Martin (eds.). Surveying Subjective Phenomena (Vol. 2). New York: Russell Sage Foundation.

Denzin, Norman K. (2012). «Triangulation 2.0». Journal of Mixed Methods Research, 6(2): 80-88. doi: /10.1177/1558689812437186

Dillman, Don A. (2020). Three Decades of Advancing Survey Methodology. En: T. W. Smith (ed.). A Meeting Place and More…: A History of the American Association for Public Opinion Research (pp. 95-117). AAPOR.

Dinerman, Helen (1949). «1948 Votes in the Making – A Preview». Public Opinion Quarterly, 12: 585-598.

Durand, Claire; Deslauriers, Mélanie y Valois, Isabelle (2015). «Should Recall of Previous Votes Be Used to Adjust Estimates of Voting Intention?». Survey Insights: Methods from the Field, Weighting: Practical Issues and “How to” Approach. doi:10.13094/SMIF-2015-00002.

Escobar, Modesto; Rivière Gómez, Jaime y Cilleros Conde, Roberto (2014). Los Pronósticos Electorales con Encuestas: Elecciones Generales en España (1979-2011). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Eubank, Robert y Gow, David (1983). «The Pro-Incumbent Bias in the 1978 and 1980 National Election Studies». American Journal of Political Science, 27: 122-139.

Fernández-Santana, Jorge Óscar (1994). Diseño y utilidad de las encuestas preelectorales. España: Gobierno Vasco, Secretaría de la Presidencia del Gobierno, Secretaría General de Análisis y Comunicación, Gabinete de Prospección Sociológica.

Ferrándiz, José P. y Camas García, Francisco (2019). La cocina electoral en España: la estimación de voto en tiempos de incertidumbre. Madrid: Catarata.

Freeman, Howard E. (1953). «A Note on the Prediction of Who Votes». Public Opinion Quarterly, 17: 288-292.

Gigerenzer, Gerd (2004). «Mindless Statistics». Journal of Socio-Economics, 33(5): 587-606. doi: 10.1016/j.socec.2004.09.033

Gilbert, Emily E. (2015). «A Comparison of Branched versus Unbranched Rating Scales for the Measurement of Attitudes in Surveys». Public Opinion Quarterly, 79(2): 443-470. doi: 10.1093/poq/nfu090

Granberg, Donald y Holmberg, Soren (1986). «Prior Behavior, Recalled Behavior, and the Prediction of Subsequent Voting Behavior in Sweden and the U.S.». Human Relations, 39: 135-148.

Gronke, Paul (1992). «Overreporting the Vote in the 1988 Senate Election Study: A Response to Wright». Legislative Studies Quarterly, 17: 113-129.

Himmelweit, Hilde T.; Biberian, Marianne y Stockdale, Janet (1978). «Memory for past Vote: Implications of a Study of Bias in Recall». British Journal of Political Science, 8(3): 365-375.

Holbrook, Allyson L.; Krosnick, Jon A; Carson, Richard T. y Cameron Mitchell, Robert (2000). «Violating Conversational Conventions Disrupts Cognitive Processing of Attitude». Questions. Journal of Experimental Social Psychology, 36(5): 465-494. doi: 10.1006/jesp.1999.1411

Joslyn, Mark (2003). «The Determinants and Consequences of Recall Error about Gulf War Preferences». American Journal of Political Science, 47: 440-452.

Jowell, Roger; Hedges, Barry; Lynn, Peter; Farrant, Graham y Heath, Anthony (1993). «The 1992 British Election: The Failure of the Polls». Public Opinion Quarterly, 57(2): 238-263. doi: 10.1086/269369

Katosh, John y Traugott, Michael (1981). «The Consequences of Validated and Self-reported Voting Measures». Public Opinion Quarterly, 45(4): 519-535.

Kittel, Bernhard (2006). «A Crazy Methodology? On the Limits of Macro-Quantitative Social Science Research». International Sociology, 21(5): 647-677.

Krosnick, Jon A. (1991). «Response Strategies for Coping with the Cognitive Demands of Attitude Measures in Surveys». Applied Cognitive Psychology, 5(3): 213-236. doi: 10.1002/acp.2350050305

Krosnick, Jon A. y Alwin, Duane F. (1987). «An Evaluation of a Cognitive Theory of Response-Order Effects in Survey Measurement». Public Opinion Quarterly, 51(2): 201-219. doi: 10.1086/269029

Krosnick, Jon A. y Schuman, Howar (1988). «Attitude Intensity, Importance, and Certainty and Susceptibility to Response Effects». Journal of Personality and Social Psychology, 54: 940-952. doi: 10.1037/0022-3514.54.6.940

Krosnick, Jon A. y Presser, Stanley (2010). Question and Questionnaire Design. En: P. V. Marsden y J. D. Wright (eds.). Handbook of Survey Research (pp. 263-314). Leeds: Emerald.

Lachat, Romain (2007). A Heterogeneous Electorate. Political sophistication, predisposition strengh, and the voting decision process. Zurich: Nomos.

Lamo de Espinosa, Emilio (2024). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 180 de 2 de octubre.

Levine, Linda (1997). «Reconstructing Memory for Emotions». Journal of Experimental Psychology, 126: 165-177.

Llera Ramo, Francisco J. (2025). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 28 de 17 de marzo.

Lorente Ferrer, José Ramón (2025). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 317 de 10 de marzo.

Marcus, Gregory (1986). «Stability and Change in Political Attitudes: Observe, Recall, and “Explain”». Political Behavior, 8: 21-44.

McDonald, Hugh y Hirt, Edward (1997). «When Expectancy Meets Desire: Motivational Effects in Reconstructive Memory». Journal of Personality and Social Psychology, 72: 5-23.

McGuire, Willian J. (1993). The Poly-psy Relationship: Three Phases of a Long Affair. En: I. Shanto y W. J. McGuire (eds.). Explorations in political psychology (pp. 9-35). Durham: Duke University Press.

Méndez, Mónica y Balaguer, Jaime (2019). ¿Qué votaste en las últimas elecciones? A vueltas con el recuerdo de voto y las dificultades de su medición. En: F. Camas y J. P. Ferrándiz (eds.). La cocina electoral en España. Estimar votos en tiempos de incertidumbre (pp. 129-143). Madrid: Los libros de La Catarata.

Michavila, Narciso (2024). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 181 de 3 de octubre, pp. 43-53.

Miller, Mungo (1952). «The Waukegan Study of Voter Turnout Prediction». Public Opinion Quarterly, 16: 381-398.

Montagní, Ilaria; Cariou, Tanguy; Tzourio, Christophe y Gonzalez-Caballero, Juan (2019). «“I Don’t Know”, “I’m Not Sure”, “I Don’t Want to Answer?”: A Latent Class Analysis Explaining the Informative Value of Nonresponse Options in an Online Survey on Youth Health». International Journal of Social Research Methodology, 22(6): 651-667. doi: 10.1080/13645579.2019.1632026

Moon, Nick (1995). «The Case for Quota Sampling”. Survey Methods Centre Newsletter, 15: 9-12.

Murphy, James; Allen, Geoffrey; Stevens, Thomas H. y Weatherhead, Darryl (2005). «A Meta-Analysis of Hypothetical Bias in Stated Preference Valuation». Environmental & Resource Economics, 30(3): 313-325. doi: 10.1007/s10640-004-3332-z

Noelle-Neumann, Elisabeth (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Paidós.

Parry, Hugh J. y Crossley, Helen (1950). «Validity of Responses to Survey Questions». Public Opinion Quarterly, 14: 61-80.

Peytchev, Andy; Couper, Mick; McCabe, Sean y Crawford, Scott (2006). «Web Survey Design: Paging versus Scrolling». Public Opinion Quarterly, 70(4): 596-607. doi: 10.1093/poq/nfl028

Phillips, Derek L. (1971). Knowledge from What? Chicago: Rand McNally.

Requena Santos, Félix (2025). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 286 de 5 de febrero.

Roberts, Caroline; Gilbert, Emily; Allum, Nick y Eisner, Léila (2019). «Satisficing in Surveys: A Systematic Review of the Literature». Public Opinion Quarterly, 83(3): 598-626. doi: 10.1093/poq/nfz035

Sanz de Tajada, Luís A. (1987). Aplicación del análisis multivariable en el campo sociopolítico electoral. Ortega Martínez, Enrique (dir.). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. [Tesis doctoral].

Sanz de Tajada, Luís A. (1990). La predicción de resultados electorales a partir de encuestas de intención de voto. En: E. Ortega Martínez (ed.). Manual de investigación comercial (pp. 844-862). Madrid: Pirámide.

Schacter, Daniel (1999). «The Seven Sins of Memory: Insights From Psychology and Cognitive Neuroscience». American Psychologist, 54: 182-203. doi: 10.1037/0003-066X.54.3.182

Schacter, Daniel y Dodson, Chad S. (2001). «Misattribution, False Recognition and the Sins of Memory». Philosophical Transactions of the Royal Society - Biological Sciences, 356: 1385-1393.

Schuman, Howard y Presser, Stanley (1996). Questions and Answers in Attitude Surveys: Experiments on Question Form, Wording, and Context. London: SAGE.

Schwarz, Norbert y Sudman, Seymour (2012). Context effects in social and psychological research. Berlin: Springer Science & Business Media.

Singleton, Royce y Straits, Bruce C. (2010). Approaches to Social Research. New York: Oxford University Press.

Stocké, Volker y Stark, Tobias (2007). «Political Involvement and Memory Failure as Interdependent Determinants of Vote Overreporting». Applied Cognitive Psychology, 21: 239-257.

Sturgis, Patrick; Baker, Nick; Callegaro, Mario; Fisher, Stephen; Green, Jane; Jennings, Will; Kuha, Jouni; Lauderdale, Benjamin y Smith, Patten (2016). Report of the Inquiry into the 2015 British general election opinion polls. London: Market Research Society and British Polling Council.

Sudman, Seymor y Bradburn, Norman S. (1974). Response effects in surveys: a review and synthesis. Chicago: Aldine.

Sudman, Seymor y Bradburn, Norman S. (1982). Asking questions: a practical guide to questionnaire design. San Francisco: Jossey-Bass.

Sullivan, John; Rahn, Wendy y Rudolph, Thomas (2002). The contours of political psychology: Situating research on political information processing. En: J. Kuklinski (ed.). Thinking about Political Psychology (pp. 23-47). Cambridge: Cambridge University Press.

Swaddle, Kevin y Heath, Anthony (1989). «Official and Reported Turnout in the British General Election of 1987». British Journal of Political Science, 19: 537-570.

Torres Albero, Cristóbal (2024). Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Diario de Sesiones del Senado, n.º 204 de 17 de octubre.

Tourangeau, Roger (2000). The Psychology of Survey Response. Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511819322

Traugott, Michael y Katosh, John (1979). «Response validity in surveys of voting behavior». Public Opinion Quarterly, 43: 359-377.

Traugott, Michael; Traugott, Santa y Presser, Stanley (1992). «Revalidation of Self-Reported Vote». NES Technical Report Series. Ann Arbor: American National Election Studies.

Urquizu, Ignacio (2005). «El voto oculto». Revista Española de Ciencia Política; 13: 119-156.

Warwick, Donald P. y Osherson, Samuel (eds.) (1973). Comparative Research Methods. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Warwick, Donald P. y Lininger, Charles (1975). The Sample Survey: Theory and Practice. New York: McGraw Hill.

Wetzelhütter, Daniela (2020). «Scale-Sensitive Response Behavior!? Consequences of Offering versus Omitting a “Don’t Know” Option and/or a Middle Category». Survey Practice, 13(1). doi: 10.29115/SP-2020-0012

Wright, Gerald (1993). «Errors in Measuring Vote Choice in the National Election Studies, 1952-88». American Journal of Political Science, 37: 291-316.

1 El resultado del PSOE en julio de 2023 fue del 31,7. El recuerdo para los meses de marzo (31,3 %), abril (31,2 %) y mayo (32 %) consolidan la tendencia de convergencia.

Tabla 1. Estudios y tamaños muestrales de las series de recuerdo de voto en elecciones generales de julio de 2023 e intención de voto en futuras elecciones generales

|

Estudio |

Fecha |

Variable recuerdo (N) |

Variable intención (N9) |

|

3427/0 |

nov-23 |

6986 |

4090 |

|

3431/0 |

dic-23 |

3949 |

4613 |

|

3435/0 |

ene-24 |

3391 |

4015 |

|

3441/0 |

feb-24 |

3292 |

3926 |

|

3445/0 |

mar-24 |

3374 |

3931 |

|

3450/0 |

abr-24 |

3401 |

4032 |

|

3457/0 |

may-24 |

3342 |

4013 |

|

3463/0 |

jun-24 |

3399 |

4011 |

|

3468/0 |

jul-24 |

3280 |

4007 |

|

3474/0 |

sep-24 |

3349 |

4027 |

|

3478/0 |

oct-24 |

3265 |

4005 |

|

3485/0 |

nov-24 |

3270 |

4009 |

|

3489/0 |

dic-24 |

3757 |

4621 |

|

3492/0 |

ene-25 |

3295 |

4024 |

|

3427/0 |

feb-25 |

3323 |

4042 |

Fuente: CIS. Series B.6.06.06.073, recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023, y B.6.06.05.070, intención de voto en unas supuestas elecciones generales.

Tabla 2. Significación estadística de las diferencias observadas entre el recuerdo de voto a partidos y sus resultados electorales de julio de 2023

|

Prueba para una muestra |

|||||||

|

Recuerdos |

t |

gl |

Significación |

Diferencia de medias |

95 % de intervalo de confianza de la diferencia |

||

|

P de un factor |

P de dos factores |

Inferior |

Superior |

||||

|

PSOE |

1,8 |

15 |

0,043 |

0,085 |

0,49 |

-0,7 |

1,0 |

|

Sumar |

-1,9 |

15 |

0,035 |

0,069 |

-0,48 |

-1,0 |

0,042 |

|

PP |

-18,8 |

15 |

<,001 |

<,001 |

-8,2 |

-9,1 |

-7,2 |

|

Vox |

-16,6 |

15 |

<,001 |

<,001 |

-3,1 |

-3,5 |

-2,7 |

Fuente: CIS. Elaboración propia sobre series B.6.06.06.073, recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023, y B.6.06.05.070, intención de voto en unas supuestas elecciones generales.

Gráfico 1. Diferencia entre el porcentaje de recuerdo de voto al PSOE y Sumar con sus resultados el 23

de julio de 2023

Fuente: CIS. Elaboración propia sobre series B.6.06.06.073, recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023.

Gráfico 2. Diferencia entre el porcentaje de recuerdo de voto al PP y Vox con sus resultados el 23

de julio de 2023

Fuente: CIS. Elaboración propia sobre series B.6.06.06.073, recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023.

Gráfico 3. Correlación cruzada entre el recuerdo de voto al PP en elecciones generales de julio de 2023

y la ocultación de voto

Fuente: CIS. Elaboración propia sobre series B.6.06.06.073, recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023.

Gráfico 4. Correlación cruzada entre la intención de voto a Vox en elecciones generales de julio de 2023

y la ocultación de voto

Fuente: CIS. Elaboración propia sobre series B.6.06.06.073, recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023.

Gráfico 5. Correlación cruzada entre el recuerdo de voto al PP en elecciones generales de julio de 2023 y la intención de votar a Vox

Fuente: CIS. Elaboración propia sobre series B.6.06.06.073, recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023, y B.6.06.05.070, intención de voto en unas supuestas elecciones generales.

Gráfico 6. Correlación cruzada entre la intención de voto al PP en elecciones generales y la intención

de votar a Vox

Fuente: CIS. Elaboración propia sobre series B.6.06.06.073, recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023, y B.6.06.05.070, intención de voto en unas supuestas elecciones generales.

Recepción: 23/02/2025

Revisión: 14/05/2025

Aprobación: 04/07/2025