Eventos normalizadores de la protesta.

El caso del 8M en España (2018-2019)

Normalizing Protest Events.

The Case of Spain’s 8M Protest (2018-2019)

Manuel Jiménez-Sánchez y Javier Águila Díaz

|

Palabras clave

Normalización de la protesta

- Participación política

- 8M

- Movimiento feminista

- 15M

- Cultura política

|

Resumen

La generalización de la protesta implica un proceso de normalización en los perfiles de quienes participan en actividades políticas extrainstitucionales de bajo coste, como las manifestaciones. Este trabajo plantea que ciertos eventos de protesta políticamente significativos actúan como «momentos normalizadores», al atraer a participantes con características sociodemográficos y actitudinales menos habituales en estas formas de expresión política. A partir de datos de encuesta, se analizan las movilizaciones del 8M de 2018 y 2019 como un caso ilustrativo para evaluar el impacto normalizador de este tipo de eventos. Para ello, en primer lugar, se comparan participantes en el 8M con asistentes a otras movilizaciones del mismo periodo y a las protestas del 15M unos años antes y, en segundo lugar, se examinan los flujos de entrada y salida de participantes en el 8M.

|

|

Key words

Normalization of Protest

- Political Participation

- 8M

- Feminist Movement

- 15M

- Political Culture

|

Abstract

The generalization of protest implies a process of normalization in the profiles of those participating in low-cost, extra-institutional political activities such as demonstrations. This study suggests that certain politically significant protest events act as “normalizing moments” since they attract participants having socio-demographic and attitudinal characteristics that are less than typical with respect to these types of political expression. Relying on survey data, the 8M mobilizations of 2018 and 2019 serve as an illustrative case to assess the normalizing impact of this type of events. First, participants in the 8M protest are compared with those of other mobilizations from the same period, and those of the 15M protests that took place years earlier. Second, the entry and exit flows of the 8M participants are examined.

|

Cómo citar

Jiménez-Sánchez, Manuel; Águila Díaz, Javier (2025). «Eventos normalizadores de la protesta. El caso del 8M en España (2018-2019)». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 190: 147-172. (doi: 10.5477/cis/reis.190.147-172)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Manuel Jiménez-Sánchez: Universidad Pablo de Olavide | mjimsan@upo.es

Javier Águila Díaz: Universidad Pablo de Olavide | jagudia@upo.es

Introducción

Barnes y Kaase (1979) señalaron que el aumento de la participación en protestas se extendería más allá de la conflictiva coyuntura de la década de los sesenta. Su pronóstico sobre la rutinización de la actividad de protesta resultó tan acertado que la etiqueta «no-convencional» que propusieron para denominar estas actividades ha quedado claramente obsoleta. Años después, el propio Kaase (2007) señaló que la protesta se había constituido en una forma no institucionalizada normal de implicación política.

Diversos estudios han abordado la extensión de la protesta, investigando el perfil de las personas que protestan, sus demandas y las implicaciones para la democracia representativa. Los primeros trabajos asociaron la protesta con un sector concreto de ciudadanía « crítica», caracterizada por un alto nivel educativo, atenta a la política y sesgo progresista (Dalton, 2008; Klingemann, 2015; Norris, 2011). En la medida en que sus demandas, con un sesgo posmaterialista (Opp, 1990), no coincidan con las de otros sectores sociales no participantes, también se empezó a considerar la extensión de la protesta como una nueva fuente de desigualdad política en las democracias representativas (Verba, 2003). De hecho, Barnes y Kaase (1979) ya detectaron importantes desigualdades participativas en función de variables sociodemográficas: los hombres, los jóvenes y personas con mayor educación mostraban mayor propensión a protestar.

La investigación empírica señala un proceso de normalización impulsado por la incorporación de sectores sociales más amplios y diversos a la actividad extrainstitucional, reduciendo así la desigualdad participativa entre participantes y no-participantes (Aelst y Walgrave, 2001). Aunque estas evidencias suelen referirse a la diversificación de las voces en la protesta más que al contenido de sus demandas, su análisis es relevante para comprender mejor los patrones de desigualdad política en las democracias representativas. En conjunto, estas investigaciones respaldan parcialmente la hipótesis de la normalización del perfil de los participantes en protestas, especialmente en formas no violentas como las manifestaciones. Por un lado, se consolida una presencia equilibrada en términos de género y, en menor medida, de edad; por otro lado, persiste la desigualdad en términos de nivel educativo, con las personas menos educadas aún infrarrepresentadas. Utilizando datos de la ESS de 2004, Gallego (2007) destacó la sobrerrepresentación de los más jóvenes y educados en las manifestaciones, sin diferencias significativas en ingresos, minoría étnica o estatus socioeconómico. Comparando formas de participación en distintos países de la ISPP 2004, Marien, Hooghe y Quintelier (2010) señalan que las formas de participación extrainstitucional tienden a ser más inclusivas en términos de edad o género, pero menos en nivel educativo.

La normalización en aspectos actitudinales resulta menos clara: el interés por la política y la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia se mantienen como elementos que diferencian a los participantes en protestas de la ciudadanía en general (Grasso y Giugni, 2019). Igualmente, persiste el sesgo progresista detectado en los primeros estudios, con predominio de los sectores de izquierdas (Borbáth y Gessler, 2020; Kostelka y Rovny, 2019; Saunders y Shlomo, 2021; Torcal, Rodon y Hierro, 2016).

De esta literatura empírica se deduce que la normalización del perfil de los participantes en protestas depende del contexto y no es un proceso uniforme y lineal. Igualmente, aunque está estrechamente vinculado a la generalización de la protesta, no está completamente determinado por la ocurrencia de protestas. Factores contextuales, como la extensión de la ciudadanía crítica, las características del sistema político o las estrategias de las autoridades, modulan esta tendencia general. Reconociendo la relevancia de estos factores estructurales, en este trabajo sostenemos que la normalización de participantes se produce a impulsos, en función de la ocurrencia de eventos o ciclos de movilización especialmente significativos o «transformadores» (Berezin, 2017). Son estos eventos los que consiguen que salgan a la calle perfiles poco habituales, suponiendo experiencias de aprendizaje político que favorecen participaciones posteriores (Giugni y Grasso, 2016; Jiménez-Sánchez y García-Espín, 2023).

España puede considerarse un ejemplo ilustrativo de la extensión de las formas de protesta pacíficas. Las encuestas la sitúan entre los primeros países europeos, si no el primero, con mayores porcentajes de manifestantes (Jiménez-Sánchez, 2024). También es un caso avanzado de normalización del perfil del manifestante. Con datos sobre participantes en manifestaciones, Jiménez-Sánchez (2024) mostró, desde los ochenta hasta antes del ciclo de movilización vinculado a la crisis económica, una tendencia hacia la normalización en términos de género, edad y, en menor medida, hábitat, nivel educativo o ideología. No obstante, para el caso español, la incorporación de sectores conservadores a la actividad de protesta, aunque aún infrarrepresentados, es un rasgo tan notorio como la presencia de los adultos mayores y el creciente protagonismo de las mujeres (Jiménez-Sánchez, 2011, 2014).

La extensión de la protesta en España puede atribuirse, entre otros factores, al efecto combinado de un sistema político poco sensible a las demandas ciudadanas a través de los canales institucionalizados (Fishman, 2011) y a una cultura política que ha incorporado el repertorio de la protesta pacífica. En la conformación de ese elemento de la cultura política ha jugado un papel fundamental la ocurrencia de movilizaciones masivas que atrajeron participantes muy heterogéneos, como las del rechazo al terrorismo de ETA en los noventa, las contrarias a la guerra de Irak o los atentados del 11M en Madrid. Estos eventos fueron políticamente significativos y se consideran experiencias de aprendizaje colectivo que han favorecido la incorporación de la protesta pacífica a sectores sin experiencia previa (Jiménez-Sánchez, 2011). Más recientemente, el movimiento 15M y las protestas antiausteridad y prodemocracia durante la Gran Recesión refuerzan la percepción de la protesta en la calle como una herramienta legítima de participación ciudadana (Jiménez-Sánchez y García-Espín, 2023). Así, la combinación de un sistema político democrático que requiere del conflicto en la calle para escuchar demandas ciudadanas y la ocurrencia de eventos de protesta masivos y significativos ha configurado una cultura de la protesta propensa a la participación extrainstitucional.

En este trabajo abordamos esta idea de que la ocurrencia de eventos de protesta políticamente significativos actúa como momentos normalizadores que amplían la participación a sectores con menos experiencia y más alejados del perfil de ciudadanía crítica (y progresista) dominante. Utilizamos como caso de estudio las movilizaciones multitudinarias del Día Internacional de la Mujer en España durante 2018 y 2019, que dieron lugar al «movimiento 8M». La hipótesis de partida es que estas movilizaciones también han constituido eventos políticamente significativos que reflejan y, al mismo tiempo, contribuyen al proceso de normalización de la protesta.

Para investigar esta cuestión, utilizamos datos de una encuesta realizada en 2019. Primero, comparamos el perfil sociopolítico de los participantes del 8M con el de otras manifestaciones en ese periodo y con el de personas que participaron en el 15M años antes. Después, comparamos los perfiles de distintos grupos según su experiencia en el 8M, con especial atención a las personas que se incorporan por primera vez a estas movilizaciones.

El 8M como evento transformador, reflejo

y estímulo de la normalización de la protesta

Desde que Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en 1975, este evento se ha celebrado globalmente de diversas maneras y con distintos niveles de participación (véase www.internationalwomensday.com). Los movimientos feministas han aprovechado esta conmemoración institucional para concienciar sobre las persistentes desigualdades de género. Sin embargo, a finales de la década pasada las celebraciones se volvieron más populares y contenciosas, incluyendo convocatorias de huelgas de mujeres y una asistencia masiva a las marchas (Watkins, 2018). Ejemplos destacables incluyen la Marcha de las Mujeres de 2017 en EE.UU., las protestas contra la prohibición del aborto en Polonia en 2020, y campañas virales, como #MeToo iniciada en EE.UU., #NiUnaMenos en Argentina, #IWillGoOut en la India o, el más reciente, #SeAcabó, contra el machismo en el deporte.

En España, el Día Internacional de la Mujer se volvió particularmente masivo en 2018 y 2019, dando lugar al «Movimiento 8M». Después del 15M (los «Indignados») y las campañas antiausteridad que le siguieron, el movimiento feminista experimentó una transformación organizativa y energías renovadas (Galdón, 2020). Así, en 2012, surgió la «Marea Violeta» para oponerse a las reformas laborales restrictivas y los retrocesos en políticas de igualdad. La contestación feminista se intensificó en movilizaciones exitosas contra la propuesta de reforma de la ley del aborto de 2014 y con protestas en las redes sociales, como #YoSiTeCreo, contra la violencia de género y el sexismo, impulsadas por la sentencia del «caso de la Manada» en 2018.

Al mismo tiempo, el 8M forma parte de un periodo de movilización intensa en España, donde también destacan las protestas protagonizadas por los jóvenes contra el cambio climático o la movilización de los pensionistas. A partir de datos oficiales de celebración de manifestaciones, Jiménez-Sánchez (2024) destaca el año 2018, junto con los años 2012 y 2013, uno de los picos más elevado en la serie histórica. Las encuestas sobre participación en manifestaciones también lo caracterizan como un periodo de amplia participación, aunque no se alcanzan los porcentajes de participación registrados durante la Gran Recisión o en las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2003 (Jiménez-Sánchez, 2024: 73).

Estas movilizaciones pueden pensarse también como expresiones del legado del 15M en la cultura de protesta en España. Un rasgo compartido con el 15M es que estas protestas aparecieron ante la opinión pública como iniciativas ciudadanas espontáneas y no partidistas (Flesher, 2020; Jiménez-Sánchez y García-Espín, 2023; Jiménez-Sánchez, Fraile y Lobera, 2021). Este elemento, junto con su configuración como eventos mediáticos híbridos, puede explicar su alta visibilidad y receptividad públicas, así como la ampliación de su apoyo social más allá de activistas y manifestantes habituales, configurando movimientos transversales e intergeneracionales.

Así, en el periodo 2018-2019, las movilizaciones durante el 8 de marzo, se convirtieron en un movimiento ciudadano con un gran potencial normalizador. En 2018, alrededor del 21 % de las personas mayores de dieciocho años participó en la huelga o en alguna de las ciento veinte manifestaciones y concentraciones convocadas (Campillo, 2019). En 2019, el evento creció con unas quinientas manifestaciones e innumerables actividades de protesta, con un porcentaje similar o incluso superior de participación: según los datos utilizados en este trabajo, el 22 % de las personas encuestadas participó en estos actos.

Los medios de comunicación destacaron el carácter masivo e histórico de las movilizaciones, resaltando su carácter intergeneracional, su extensión al ámbito rural y su naturaleza políticamente transversal. Así, las movilizaciones del 8M en 2018 y 2019 ofrecen un caso de estudio informativo idóneo para explorar el impacto normalizador de estos eventos. Comparar el perfil sociodemográfico de los participantes en las movilizaciones del 15M y con los de otras movilizaciones de 2018-2019 nos ayuda a dimensionar ese impacto normalizador. La comparación con el 15M es especialmente relevante, dado su carácter de evento transformador y su descripción como un movimiento masivo y transversal (Della Porta et al., 2018).

Las expresiones de la normalización del perfil del participante en la protesta. Hipótesis de partida

El objetivo principal de este trabajo es analizar las movilizaciones del 8M como eventos políticamente significativos que reflejan y contribuyen al proceso de normalización del participante en manifestaciones. Específicamente, se persigue comprobar el impacto normalizador del evento en distintas características asociadas a la desigualdad participativa. Las hipótesis iniciales o que orientan la indagación se fundamentan en la literatura empírica mencionada y en los resultados de estudios previos sobre la normalización de la participación en manifestaciones en España (Jiménez-Sánchez, 2011, 2024).

¿Plena igualdad participativa de género? La incorporación de la mujer a la protesta es posiblemente el factor más evidente del proceso de normalización (Gallego, 2007; Jiménez-Sánchez, 2011; Marien, Hooghe y Quintelier, 2010). Estudios previos en España han demostrado la igual presencia de hombres y mujeres e, incluso, una tendencia hacia la sobrerrepresentación de las mujeres (Jiménez-Sánchez, 2024). Obviamente, en el contexto del 8M se espera que las mujeres estén sobrerrepresentadas. Se persigue, no obstante, dimensionar esa presencia, especialmente entre las personas que participan por primera vez. La respuesta se compara con los datos para participantes en otras movilizaciones y en las del 15M.

¿Un movimiento de confluencia intergeneracional? Otro factor que impulsa la normalización es la presencia equilibrada de diferentes grupos de edad. Los estudios han mostrado una reducción sustancial en la sobrerrepresentación de los jóvenes (Jiménez-Sánchez, 2024). El 8M, por su parte, se ha presentado en los medios como un movimiento intergeneracional y un momento de incorporación de una nueva generación de feministas (Bellido, 2019). La hipótesis inicial prevé una presencia similar de las distintas generaciones entre participantes regulares y una sobrerrepresentación de las jóvenes entre participantes noveles. La observación en el caso del 15M nos permitirá contrastar la aportación de ambos eventos en la incorporación de jóvenes, mientras que los datos de otras movilizaciones nos permiten contrastar la hipótesis de la igualdad participativa en términos de edad.

¿Un movimiento que llega al ámbito rural? La transformación de la protesta en la sociedad digital ha acelerado el proceso de incorporación de residentes en municipios pequeños (Sánchez, 2018). Como hipótesis inicial, se espera que el 8M se haya expandido a áreas rurales, lo que significaría una reducción de la influencia del entorno geográfico en la desigualdad participativa. De nuevo el contraste con participantes en el 15M o en otras manifestaciones en el mismo periodo permite dimensionar esta dimensión de la normalización.

¿Un movimiento de acción conectiva? La normalización de la protesta se relaciona con el proceso de movilización cognitiva en las sociedades posindustriales y digitales (Dalton, 2000). La extensión de la educación y el acceso a la información a través de Internet aumentan los recursos cognitivos e informativos necesarios para la participación (Verba, Schlozman y Brady, 1995). Las redes sociales digitales han aumentado el potencial de contactos y acceso a información, jugando un papel central en la configuración de movilizaciones masivas como las del 8M o 15M (Jiménez-Sánchez, Fraile y Lobera, 2022). Se espera, así, encontrar una conexión entre el nivel educativo y el uso de las redes sociales y la participación en manifestaciones, especialmente entre los participantes noveles en el 8M. No obstante, en línea con estudios previos sobre la normalización en España, cabe esperar que esa conexión sea más débil en relación con la educación.

¿Un movimiento mainstream? En los estudios seminales sobre el perfil del participante en protestas se destaca la figura del ciudadano crítico, caracterizado por el nivel educativo, interés por la política, sesgo progresista y descontento con el funcionamiento de la democracia (Barnes y Kaase, 1979). Investigaciones empíricas posteriores apuntan la persistencia de estos sesgos (Borbáth y Gessler, 2020; Kostelka y Rovny, 2019; Saunders y Shlomo, 2021; Torcal, Rodon y Hierro 2016). Sin embargo, en España se ha observado una creciente incorporación a la protesta de sectores moderados y conservadores (Jiménez-Sánchez, 2011, 2024), influenciada por experiencias de las movilizaciones contra el terrorismo a finales del siglo pasado y, posteriormente, los movimientos de confrontación a los Gobiernos progresistas, como durante la primera legislatura del Gobierno de Zapatero (Aguilar, 2010). En línea con estos resultados y la caracterización mediática del 8M como un movimiento transversal (Romero, 2019), la hipótesis de partida se centra en la posibilidad de una atenuación de estos tradicionales sesgos actitudinales. El contraste con participantes en otras manifestaciones y en 15M nos permitirá dimensionar este impacto hacia un perfil mainstream.

¿Un movimiento de feministas? Relacionado con la hipótesis anterior, es relevante considerar también el grado de identificación de los participantes con los movimientos sociales que promueven estos eventos y luchan para configurar su significado tanto para participantes como para la sociedad en general (Melucci, 1995). En este sentido, se explora en qué medida el 8M incorpora a personas con menor identificación con el movimiento feminista, teniendo en cuenta que el proceso de movilización en sí mismo puede activar procesos de identificación.

¿Un legado del 15M? Como se ha señalado, el 8M presenta claras conexiones con el ciclo de movilización del 15M. En los medios se le denominó como «el 15M de las mujeres» (Avedaño, 2018). Las movilizaciones durante la Gran Recesión supusieron la incorporación a la protesta de amplios sectores sociales. Los efectos de aquellas movilizaciones han transcendido a las personas directamente implicadas, dejando su huella movilizadora en la cultura política de amplios sectores de la ciudadanía (Jiménez-Sánchez y García-Espín, 2023). En este sentido, se espera que las personas participantes, incluidas a las noveles, se diferencien por un grado mayor de simpatía hacia el 15M.

Metodología

Para explorar estas preguntas se analizan los datos aportados por una encuesta telefónica con apoyo web, de 2019, con una muestra de 2159 casos representativa de la población española mayor de dieciocho años. La encuesta recogió datos sobre participación en distintos eventos de protesta: participación en las manifestaciones del 8M en 2019, 2018 y en años anteriores, participación en otras manifestaciones durante los últimos doce meses y participación previa en las protestas relacionadas con el 15M. A partir de los datos se crearon las cuatro variables dependientes utilizadas en este trabajo.

En primer lugar, se comparan los perfiles de participantes (versus no participantes) en tres tipos de eventos: las manifestaciones del 8M en 2018 y 2019, otras manifestaciones durante ese periodo y movilizaciones vinculadas al 15M. Alrededor del 30 % de las personas encuestadas participó en al menos en una de las dos grandes movilizaciones feministas de esos años, mientras que un 26 % participó en alguna otra movilización que tuvo lugar en el periodo entre ambas movilizaciones. Finalmente, un 13,5 % recordó haber participado en las movilizaciones del 15M. La comparación con participantes en otras manifestaciones en 2018-2019, al incluir una mayor diversidad de temáticas, ofrece una imagen más amplia de la naturaleza normalizada del perfil del participante en ese momento. La comparación con los participantes del 15M ofrece un contraste con otro evento (potencialmente) normalizador.

En segundo lugar, se explora una cuarta variable dependiente que clasifica a los encuestados en cuatro grupos en función de la experiencia en el 8M. El grupo de «regulares» identifica a personas que participan durante el ciclo de 2018-2019 y que ya habían participado en ocasiones anteriores. Suponen un 16 % de la muestra, algo más de la mitad de participantes, y cabe pensar que incluyen a activistas y sectores más identificados con el movimiento feminista. Los «noveles», personas para las que la participación en 2018 o 2019 supuso su primera experiencia en esta celebración, suponen un 14 % de la muestra, y su perfil nos ofrece información sobre los rasgos de las personas que se incorporan a las protestas en este periodo. En contraste, el grupo de exparticipantes ofrece información sobre los rasgos de las personas que, habiendo participado en el pasado, no volvieron a concurrir en esta ocasión, cabe pensar que bien porque su participación previa fue anecdótica o bien porque han experimentado cambios actitudinales o biográficos que les conducen a dejar de participar. Suponen un 5 % aproximadamente de la muestra. Finalmente, las personas que declaran no haber participado nunca en las protestas del 8M representan un 64 % de la muestra. En este caso, cabe esperar un perfil actitudinal distanciado del feminismo o de la política en general.

La comparación de los participantes en los tres tipos de eventos mencionados y la comparación de los grupos de participantes permiten situar al 8M en un proceso temporal más amplio de normalización de la protesta y valorar su aportación al mismo. El análisis tiene una orientación descriptiva y se fundamenta en la elaboración de índices de representación y regresiones logísticas para una serie de variables sociodemográficas (género, cohorte, tamaño del municipio de residencia, nivel de estudios, utilización de redes sociales) y actitudinales (ideología, interés por la política y satisfacción con el Gobierno) que son comunes en estudios cuantitativos sobre la participación. En la comparación de perfiles de participantes en el 8M se incluyen también actitudes (simpatía) hacia el movimiento feminista y hacia el 15M como indicadores adicionales de politización.

La representatividad

de la participación en el 8M

en el contexto

de normalización de la protesta

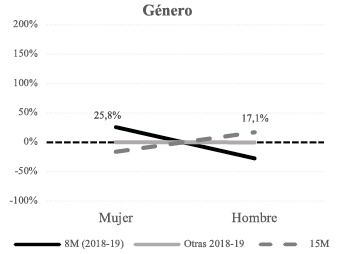

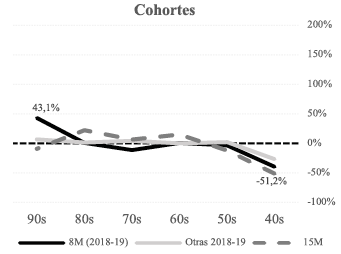

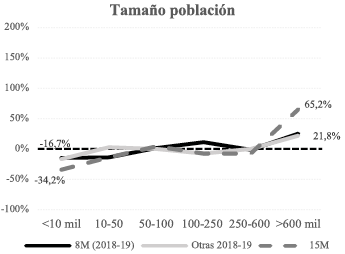

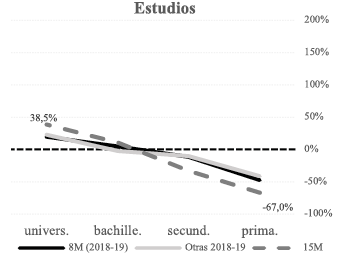

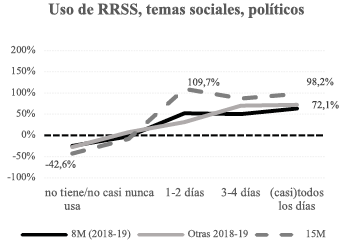

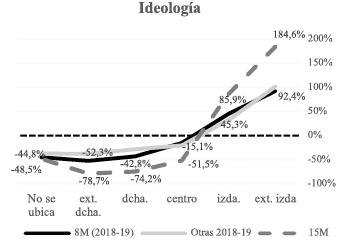

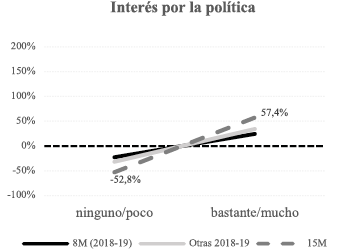

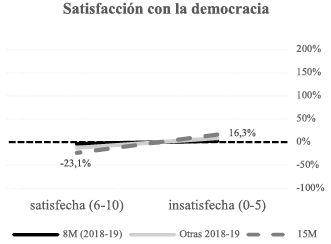

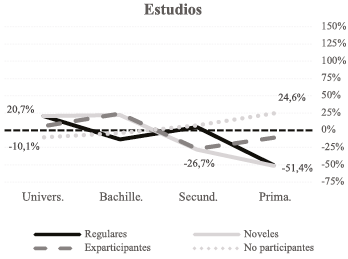

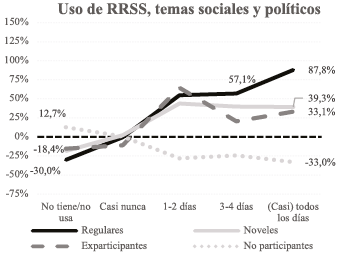

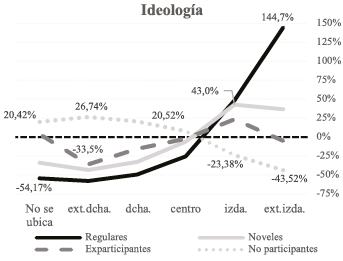

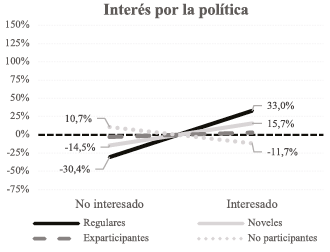

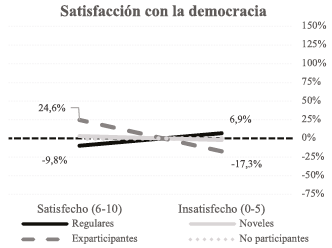

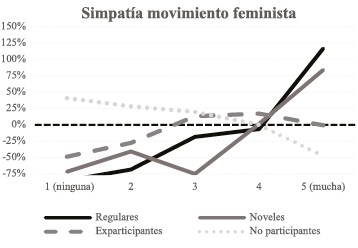

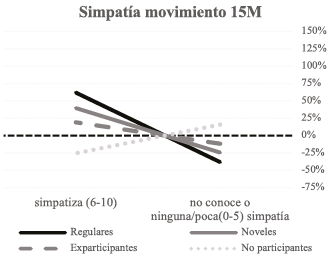

La siguiente serie de gráficos presenta los valores de los Índices de Representación (IR) en términos porcentuales para las distintas categorías de las variables sociodemográficas y de actitudes políticas consideradas. Valores cercanos a 0 (línea horizontal discontinua) indican una presencia proporcional al peso de esa categoría en la población general (mayor de dieciocho años), mientras que valores por encima o por debajo de 0 indican una sobre o infrarrepresentación de esa categoría entre los manifestantes. Así, un valor de -50 % indica que, entre los participantes, encontramos la mitad de las personas de esa categoría en comparación con la población general, y un valor de 100 % indica el doble de presencia. El rango de los valores de los ejes verticales se mantiene constante, de -100 % a 200 %, para facilitar visualmente la comparación de los resultados para las ocho variables representadas. Cada gráfico recoge los IR para los tres tipos de eventos considerados: manifestaciones del 8M durante el ciclo 2018 y 2019 (línea negra), otras manifestaciones durante ese periodo (gris claro) y vinculadas al 15M (gris oscuro discontinua).

La tendencia a solaparse de las líneas indica un patrón de desigualdad participativa común a los tres eventos. Sin embargo, la mayor proximidad de las líneas grises (participación en otras manifestaciones) al eje horizontal sugiere para este caso un perfil más normalizado. La mayor heterogeneidad de este colectivo es esperable, dada la diversidad de demandas que pueden subyacer a esa participación. Igualmente, la comparación de las otras dos líneas respecto al eje horizontal indica que el 8M (línea negra) llevó a las calles a un perfil más heterogéneo que el 15M (línea discontinua).

Una salvedad en ese sentido es el género. Como cabía esperar, las mujeres están sobrerrepresentadas (26 %) en las manifestaciones del 8M. Con todo, un 35 % de manifestantes eran hombres. En cambio, en el 15M los hombres suponían el 57 % de participantes (lo que implica un 16 % de infrarrepresentación de las mujeres). En la participación en otras manifestaciones en 2018-2019 se aprecia igual presencia de mujeres y hombres, confirmando la tendencia de normalización en términos de género detectada desde principios de siglo en España (Jiménez-Sánchez, 2011).

El 8M y el 15M comparten la sobrerrepresentación de los jóvenes. Este rasgo es especialmente significativo en el caso del 8M, aunque ambos eventos pueden considerarse como momentos críticos de iniciación (socialización) en la protesta para nuevas generaciones. Por otro lado, los datos, en particular, los referidos a otras manifestaciones, indican que la protesta se mantiene en el repertorio político de las personas a lo largo de su vida y que solo en las cohortes de mayor edad supone un obstáculo para la participación.

Lo resultados también indican la extensión de la protesta a los residentes en todo tipo de municipios, aunque los de las grandes ciudades tienden a estar sobrerrepresentados. Por tipo de eventos, esta desigualdad fue más pronunciada en las movilizaciones del 15M. El 8M mantiene ese cariz urbano, pero menos acentuado, confirmando una mayor extensión al ámbito rural: mientras que en el 15M los habitantes de ciudades de seiscientos mil o más habitantes están sobrerrepresentados en un 65 %, en el 8M esa desproporción se modera hasta el 22 %.

Los resultados apuntan la persistencia de los recursos cognitivos, el interés por la política y, muy acentuadamente, la ideología como factores de desigualdad participativa. Se observa una infrarrepresentación de los sectores sin estudios o con estudios primarios, que en el caso del 15M llegó a un 67 %. No obstante, el grupo de personas sin estudios representa aproximadamente el 10 % de la población mayor de dieciocho años, por lo que su efecto global en términos de desigualdad participativa tiene un alcance limitado. La desigualdad es más evidente en relación con el uso de las redes sociales (relacionado con temas de interés social o político): con una clara división entre los sectores que no tienen o apenas las usan con ese propósito (60 % de la muestra) y las personas que las usan de manera regular al menos uno o dos días por semana. En el caso de la participación en el 8M y en otras manifestaciones en 2018 y 2019, la sobrerrepresentación se sitúa en valores cercanos al 70 % y, llega hasta el 100 % entre los que en su día participaron en el 15M. Es decir, para el 15M encontramos el doble de participantes que utilizan las RRSS que los que encontramos en la población en general, lo que enfatiza el papel de las redes como elemento definitorio de la participación en aquel evento.

Respecto a las actitudes, las personas interesadas en la política están sobrerrepresentadas en los tres tipos de eventos, pero especialmente entre los participantes del 15M. La sobrerrepresentación es del 57 % en comparación con el 25 % en las movilizaciones recientes. Lo mismo ocurre en el caso de la ideología, donde hay claro sesgo de izquierdas, especialmente acentuado en el caso del 15M, donde encontramos tres veces más personas de extrema izquierda que en la población en general y el doble de los que se sitúan en posiciones de izquierda. Sin embargo, en las manifestaciones de 2018-2019, incluido el 8M, este sesgo ideológico se atenúa, y la presencia de participantes con posiciones ideológicas moderadas se acerca a una representación casi proporcional a su peso en la población. Las diferencias son menores si se considera la satisfacción con la democracia, y solo en el caso del 15M encontramos algo más de insatisfechos que en la población en general (16 %). Aunque debemos recordar que el referente temporal de esta valoración es el momento de la encuesta, transcurridos varios años desde el 15M.

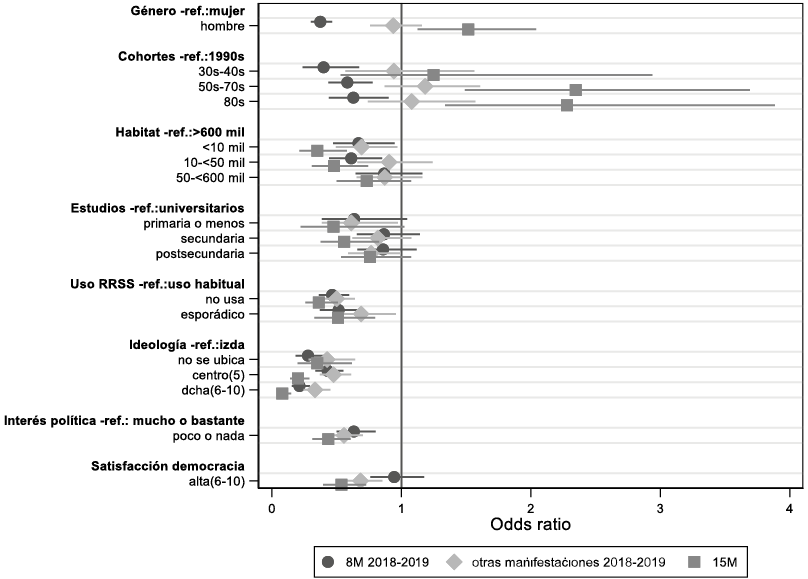

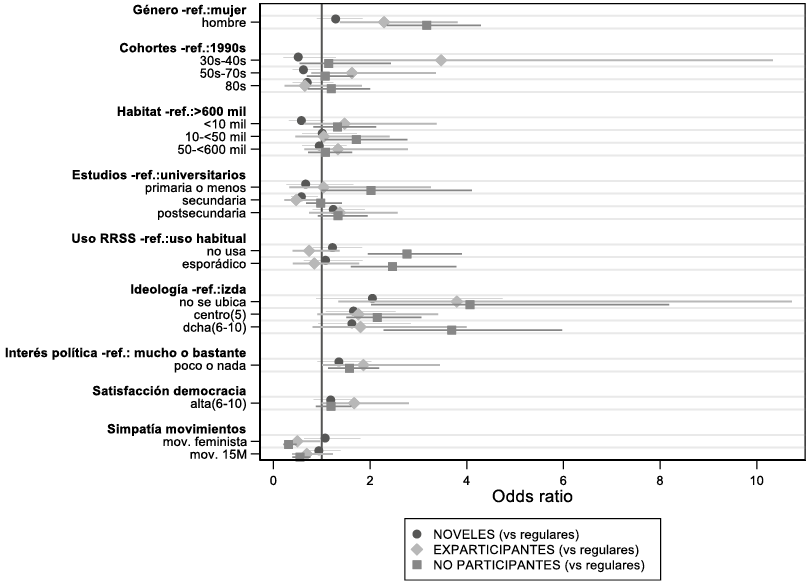

El análisis multivariante permite dimensionar el peso de estas variables en la conformación de los perfiles de participantes. El gráfico 2 resume los resultados, expresados como odds ratio, de los modelos de regresión logística para los tres eventos: 8M (marcadores circulares), otras manifestaciones (rombo) y 15M (cuadrado). Estos valores se interpretan como indicadores del efecto de cada variable en la probabilidad de haber participado (versus no haberlo hecho), manteniendo constante las demás variables. Cuando los valores se sitúan a la derecha de la línea vertical del gráfico (son superiores a 1), podemos hablar de un efecto positivo de esa variable. Cuando se sitúan a la izquierda, ese efecto es negativo. Y cuando los intervalos de confianza incluyen el valor 1, el efecto no se considera estadísticamente significativo. Cuanto más se alejan los valores de la línea, mayor peso de esa variable en la probabilidad de participar. Todas las variables se analizan como categóricas, utilizando como referencia, generalmente, la categoría con mayor sobrerrepresentación en las movilizaciones del 8M: de manera que los odds ratio suelen ser inferiores a 1.

Los resultados confirman el patrón dibujado por los índices de representación en términos de género: mayor probabilidad de participación de las mujeres en el 8M, de los hombres en el 15M y su irrelevancia (en términos estadísticos) para la participación en otras manifestaciones durante 2018-2019. En particular, la probabilidad de haber participado en el 8M es 2,7 veces menor entre los hombres en comparación con las mujeres, mientras que, en el 15M, esta probabilidad es 1,5 veces mayor.

El 8M se caracteriza igualmente por la sobrerrepresentación de las personas más jóvenes: las nacidas en la década de 1980 tienen una probabilidad 1,6 veces menor de participar que las nacidas en la década de los noventa. Sin embargo, estas diferencias no se aprecian ni en las manifestaciones celebradas durante 2018-2019 ni entre participantes en el 15M, donde se movilizaron tanto las cohortes más jóvenes (las de la década de los ochenta en el caso del 15M) como las más mayores. Este resultado matiza el análisis bivariado, respecto a la sobrerrepresentación de jóvenes en el 15M. Sin negar el protagonismo de los jóvenes en aquel momento, estuvieron ampliamente acompañados por grupos de adultos.

El hábitat se mantiene como un factor asociado a la participación en los tres tipos de eventos, reduciendo, con distinta intensidad, la probabilidad de participar de los residentes en municipios pequeños. Así, en comparación con los residentes en las grandes ciudades, la probabilidad de participar en el 15M resultó 2,8 y 2,1 veces menor para residentes en municipios, respectivamente de menos de diez mil y de entre diez mil y cincuenta mil habitantes. Este efecto negativo es menos pronunciado (0,5) en el contexto del 8M, y solo afecta de manera significativa a residentes en los municipios más pequeños en la participación en otras manifestaciones (con una probabilidad 1,4 veces menor). Por tanto, aunque persiste la desigualdad territorial, se puede decir que en el 8M se modera, en línea con una posible tendencia general de extensión de la protesta al ámbito rural (que se aprecia mejor al observar la asistencia a otras manifestaciones en 2018-2019.

Una matización respecto al análisis bivariado previo, es que el nivel de educación no afecta significativamente a la probabilidad de participar en el 8M, a diferencia de los otros eventos considerados. Este sería, entonces, un efecto normalizador del 8M que no se apreciaba con claridad en los índices de representación. Por el contrario, se mantiene en los tres eventos el uso de redes sociales como determinante de la participación. Las personas que no usan redes sociales o lo hacen de manera esporádica tienen una probabilidad de participar en el 8M dos veces menor que las usuarias habituales. En el caso del 15M, las probabilidades de participación de los no usuarios (respecto a los usuarios habituales) se reducían en tres veces.

No obstante, el factor con mayor influencia en las probabilidades de participar en los tres tipos de eventos es la ideología. Situarse en la derecha, en el centro o no ubicarse en la escala reduce de significativamente las probabilidades de participar en comparación con las personas que se sitúan en la izquierda. Las diferencias son especialmente significativas en el caso del 15M. Así, mientras que en el 8M la probabilidad de participar era dos veces menor en las posiciones de centro y 4,7 veces para las de derechas, estos odds aumentan a 5 y 12,5 respectivamente en el modelo del 15M. En este sentido, se confirma que el habitual sesgo progresista de la protesta aparece algo más moderado en el caso del 8M, en una tendencia (débil) hacia cierta normalización ideológica de la participación en manifestaciones que se aprecia algo más en el caso de otras manifestaciones en 2018-2019.

La tendencia hacia un perfil mainstream en las manifestaciones se aprecia en el interés por la política y en la satisfacción con la democracia. Mientras que la probabilidad de participar en el 15M disminuye 2,3 veces entre los poco interesados en la política, en el caso del 8M es de 1,6 veces (odds de 1,7 para otras manifestaciones). En el 8M el grado de satisfacción con la democracia no refleja diferencias significativas en la probabilidad de participar, mientras que en el resto de manifestaciones y el 15M reducían la probabilidad de participar 1,5 y 1,9 veces respectivamente. Esta aproximación a un perfil de ciudadanía más mainstream, aunque moderado, sería un efecto normalizador del 8M.

Atendiendo a los participantes en otras manifestaciones en 2018-2019, los resultados indican un perfil normalizado en términos de género y, relativamente, en términos de edad y hábitat. Los resultados indican que factores como el nivel educativo, el uso de las redes, la ideología o el interés político siguen distinguiendo a los manifestantes, sesgando su representatividad. Atendiendo a la participación en el 8M, los resultados indican que este evento contribuyó también a la incorporación de los más jóvenes (no solo mujeres) a la actividad de protesta. En comparación con el 15M, resultó algo menos urbano y más capaz de movilizar a personas con menor nivel de estudios, ideológicamente más moderadas y con menos interés en la política. Su impacto normalizador se encuentra precisamente en su capacidad para movilizar un perfil más mainstream.

Los tipos de participantes.

Flujos de entrada (y salida) en el 8M

La comparación de los distintos grupos de personas según su experiencia de participación en el 8M (regulares, noveles, exparticipantes y no participantes) ayuda a dimensionar y caracterizar el impacto normalizador del 8M. Un 16 % de las personas en la muestra son asiduas al 8M (habían participado en el evento antes de 2018). Durante este ciclo, se sumaron por primera vez a las movilizaciones un 14 %, es decir, casi la mitad de los participantes. Este flujo de entrada de participantes contrasta con un menor número de salidas: un 5 % de exparticipantes. Estos datos confirman el carácter masivo de las movilizaciones (posiblemente las más multitudinarias en la democracia) y su capacidad para ampliar sus bases de apoyo.

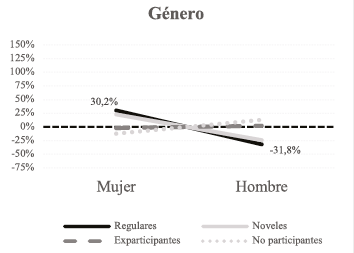

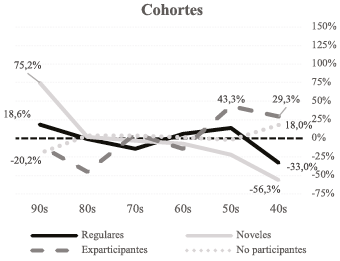

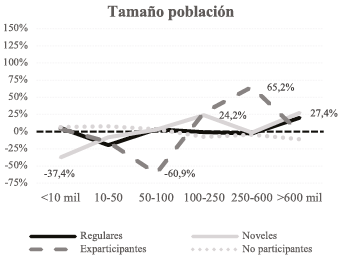

El gráfico 3 representa los valores de los índices de representación (véase explicación previa para el gráfico 1) para las cuatro categorías: participantes regulares, noveles, exparticipantes, no participantes.

En general, destacan dos patrones de relevancia analítica. En primer lugar, atendiendo a la distancia de las líneas del eje central, se observa que las variables edad, uso de redes sociales, ideología y simpatía por el movimiento feminista tienden a alejarse en mayor medida del eje central, lo que indica su importancia en la diferenciación entre los grupos.

En segundo lugar, se observan diferencias notables en las trayectorias de las líneas: los no participantes suelen dibujar tendencias diferentes a las otras tres categorías, especialmente respecto a regulares y noveles. Es decir, el grupo más diferenciado es el de los no participantes, especialmente en el uso de las redes sociales y en actitudes como la simpatía hacia el movimiento feminista o el 15M, la ideología y el interés por la política. Por otro lado, la diferencia más visible entre regulares y noveles se refiere a la edad. En términos actitudinales, los noveles tienden a la norma en mayor medida que los regulares, mientras que los exparticipantes se encuentran en una posición intermedia. No obstante, los exparticipantes destacan por la mayor presencia relativa de personas satisfechas con la democracia.

Examinando variables específicas, se confirma la sobrerrepresentación de mujeres en el ciclo del 8M, con un porcentaje menor entre los noveles (23 %) en comparación con los regulares (30 %), mientras que no hay diferencias significativas en el grupo de exparticipantes. Es decir, considerando el flujo de entrada y de salida, el saldo neto contribuye a la feminización de la protesta.

En términos de edad, las generaciones más jóvenes participan más y de forma regular. Sin embargo, las diferencias entre regulares y no participantes son pequeñas en las edades intermedias. Estos resultados indican, por un lado, la tendencia general de normalización del perfil (con la ausencia de diferencias significativas en las edades intermedias) y, por otro, la capacidad del ciclo de movilización feminista para atraer personas jóvenes, nacidas en los noventa. La sobrerrepresentación de exparticipantes (y no participantes) entre las cohortes mayores podrían deberse a su menor disponibilidad biográfica (McAdam, 1986) y al mayor peso relativo de sectores políticamente menos activos y afines al movimiento.

Los valores para el hábitat indican con mayor claridad la tendencia hacia la normalización: las líneas tienden a solaparse cerca del eje horizontal. La diferencia más destacable se produce en los noveles, con infrarrepresentación de residentes en municipios pequeños y una moderada sobrerrepresentación de residentes en municipios grandes e intermedios. Del mismo modo, también resultan moderadas las diferencias respecto al nivel de estudios. Las personas con niveles superiores están ligeramente sobrerrepresentadas en el grupo de regulares y noveles, mientras que las que tienen primarios están infrarrepresentadas (-50 %). En cambio, el uso de redes sociales destaca como un factor diferenciador del perfil de participante. La sobrerrepresentación es especialmente elevada entre los participantes regulares (88 %).

En relación con las variables actitudinales, la ideología destaca como factor que diferencia a los cuatro grupos, especialmente entre regulares y no participantes. Se aprecia una clara división entre la infrarrepresentación de las personas más ubicadas a la derecha en comparación con la sobrerrepresentación de las personas de izquierdas, especialmente en participantes regulares (-58 % y 145 % respectivamente). Esta sobrerrepresentación se modera algo entre noveles y, especialmente, exparticipantes. Como puede apreciase, las personas ubicadas en el centro ideológico están representadas de manera proporcional en los cuatro grupos, lo que indica la capacidad de la protesta feminista para ampliar el espectro ideológico de sus apoyos.

En menor medida, el interés por la política también diferencia a los cuatro grupos, con una sobrerrepresentación de personas interesadas entre participantes regulares (33 %) y noveles (16 %). La satisfacción por la democracia solo incide en la representación de los exparticipantes, donde existe una moderada sobrerrepresentación de personas satisfechas con la democracia (25 %). En cuanto a la simpatía hacia los movimientos sociales, regulares y noveles atraen, como cabría esperar, tanto a simpatizantes del 8M como personas que mantienen un recuerdo favorable del 15M.

¿Quién se incorpora, quién sale y quién permanece al margen del 8M?

Parar analizar los efectos parciales de las distintas variables en la diferenciación de los cuatro grupos se ha realizado un análisis de regresiones logísticas. El gráfico 4 representa los resultados de las comparaciones de noveles (marcador circular), exparticipantes (rombo) y no participantes (cuadrado) con el grupo de participantes regulares. Los valores representados por estos marcadores (odds ratio) pueden interpretarse como indicadores del peso de las distintas variables en la probabilidad de pertenecer a ese grupo en lugar de pertenecer al de participante regular, manteniendo constante los valores de las otras variables.

¿Quién permanece al margen del 8M? La comparación de los no participantes con los regulares confirma que ser hombre o vivir en un municipio pequeño aumenta la probabilidad de no participar 3,2 y 1,7 veces, respectivamente. Sin embargo, las diferencias en términos de cohortes y nivel de estudios desaparecen en el análisis multivariante, subrayando la influencia normalizadora del 8M en relación a estos rasgos sociodemográficos.

Las variables más determinantes para permanecer al margen de estas movilizaciones son el uso de las redes sociales y algunas de las actitudes políticas consideradas. No usar las redes sociales o solo de manera esporádica, en comparación con su uso habitual, aumenta en torno a 2,5 veces la posibilidad de no participar. Igualmente, la probabilidad de no participar es 3,7, 2,9 y 1,8 veces más alta entre los que no se ubican, o lo hacen en la derecha o en el centro, respectivamente, en comparación con las personas que se ubican en la izquierda. No interesarse por la política hace 1,5 veces más probable engrosar el grupo de no participantes. Asimismo, sentir simpatía por el movimiento feminista o por el 15M reduce la posibilidad de ser no participante: 3,2 y 1,8 veces respectivamente, respecto a los que simpatizan con estos movimientos. La satisfacción con la democracia es la única actitud que no influye en las probabilidades de pertenecer a uno u otro grupo.

¿Quién entra al 8M? En términos sociodemográficos, las diferencias entre regulares y noveles aparecen en la edad: en comparación con la cohorte de la década de 1990, la probabilidad de incorpórate al 8M es 1,6 veces menor para las cohortes de adultos mayores (1950-1979). En cambio, no hay diferencias significativas respecto al tamaño del lugar de residencia, estudios o uso de redes sociales. Tampoco hay diferencias de género: las mujeres siguen sobrerrepresentadas en los flujos de entrada. Ambos grupos se parecen en términos actitudinales. Comparten, por ejemplo, niveles (altos) de simpatía por el movimiento feminista y por el 15M. La única excepción se encuentra en la mayor probabilidad de los noveles de ubicarse en posiciones de centro (frente a no ubicarse en la escala). En este sentido, los noveles contribuyen a normalizar el perfil del manifestante, incorporando a los más jóvenes y a perfiles algo más moderados (mitigando el sesgo ideológico de izquierdas y la sobrerrepresentación de los adultos jóvenes). Además, al parecerse al grupo de regulares, acentúan la infrarrepresentación de residentes en municipios pequeños y personas con menor nivel de estudios. Esto indica que la sobrerrepresentación observada en el análisis bivariado se debe principalmente al flujo de entrada.

En resumen, los noveles empujan el perfil de las personas manifestantes hacia la sobrerrepresentación de los más educados y residentes en grandes ciudades; pero, al mismo tiempo, moderan algo el desequilibrio de género y, con su juventud, contribuyen a la presencia equilibrada de las cohortes. No obstante, el efecto normalizador más destacable es la moderación ideológica.

¿Quién sale del 8M? Los exparticipantes son el grupo menos numeroso (5 % aproximadamente). Podría considerarse el de los menos fieles, aquellos que, por diversos motivos, no han continuado su participación en el 8M durante el último ciclo. La comparación con los regulares indica que son en mayor proporción hombres, pertenecientes a las cohortes más mayores y con menor nivel educativo. Resulta 2,3 veces más probable que un hombre sea exparticipante que una mujer. Igualmente, la probabilidad de ser exparticipante es 3,5 mayor entre los octogenarios, en comparación con los más jóvenes. Entre los que no se ubican en la escala ideológica o tienen poco interés por la política o expresan mayor satisfacción por el funcionamiento de la democracia, la probabilidad de salir (versus continuar) aumenta de manera significativa: hasta 1,9 veces, por ejemplo, en los casos de poco interés en la política. Estos resultados indican que la salida reduce la presencia sobre todo de las cohortes mayores y de los perfiles menos politizados. La simpatía hacia el movimiento feminista también permite comprender la salida y nos recuerda la importancia de los vínculos identitarios con los movimientos sociales para entender la continuidad en la movilización. En este sentido, los exparticipantes se asemejan actitudinalmente a los no participantes y nos recuerda que la normalización de la protesta varía en función de la intensidad de la participación.

Conclusiones

Retomando las preguntas o hipótesis de partida, los resultados indican, en primer lugar, que si bien las movilizaciones del 8M están protagonizadas mayoritariamente por mujeres, no sería preciso considerarlas como exclusivamente de mujeres. Cierta mayor presencia de hombres entre noveles (aún infrarrepresentados) y entre exparticipantes sugiere una presencia significativa de hombres ocupando quizá una segunda línea de simpatizantes en estas protestas o participando de manera más irregular. Respecto a su impacto en la normalización, cabe pensar que el 8M contribuyó de manera decisiva a la inversión de la tradicional sobrerrepresentación de los hombres en la calle detectada en la literatura. El equilibrio de género que se observa cuando consideramos la participación en otras manifestaciones en ese mismo periodo y que ya se ha detectado en otros trabajos (Jiménez-Sánchez, 2024). Por otro lado, los datos también apuntan a que esto no sucedió durante las movilizaciones del 15M, con sobrerrepresentación masculina.

En segundo lugar, los resultados confirman la confluencia intergeneracional, reflejando una tendencia más amplia de normalización etaria de este tipo de protestas. Esta tendencia también se manifiesta en los datos sobre el 15M. En este sentido, ambos eventos pueden considerarse como momentos críticos de iniciación (socialización) en la protesta de las nuevas generaciones.

En tercer lugar, los datos sugieren que las movilizaciones del 8M mantienen un sesgo urbano, pero menos pronunciado en comparación con el 15M, donde hubo una menor participación de residentes en municipios pequeños. La imagen que ofrece el análisis de la participación en otros eventos confirma esa extensión de la protesta a los espacios rurales, salvo en los municipios más pequeños.

En cuarto lugar, los resultados muestran un proceso de normalización en el nivel educativo. La participación de personas con menos nivel educativo es un efecto normalizador del 8M. Por el contrario, la relevancia del uso de las redes sociales como un factor explicativo de la participación. Las redes sociales fueron decisivas en el 15M y lo siguen siendo en las movilizaciones posteriores (Castells, 2015; Flesher, 2020). En un contexto de aumento generalizado del nivel educativo de la población y de extensión de la naturaleza conectiva de los procesos de movilización, el uso las redes sociales puede considerarse un factor en la participación del 8M y, en general, en las formas extrainstitucionales de participación.

En quinto lugar, también se ha evaluado la transversalidad del 8M, su capacidad para atraer perfiles moderados ideológicamente o menos críticos o atentos a la política. A pesar de la tendencia generalmente progresista y politizada de quienes participan en protestas, los resultados apuntan a la extensión hacia perfiles más mainstream. Esta tendencia se hace más evidente cuando se comparan con la participación en el 15M. En las movilizaciones transcurridas entre 2018 y 2019, incluyendo las del 8M, pese a la sobrerrepresentación de perfiles críticos y progresistas, el componente mainstream resulta definitorio: la mayoría de las personas que participan se identifican con posiciones políticas moderadas de centro e izquierda. A esta moderación contribuye significativamente la incorporación de los noveles. Este es, sin duda, un efecto normalizador destacable del 8M.

Finalmente, los resultados subrayan la importancia de mantener vínculos identitarios con los movimientos sociales subyacentes a la protesta (Melucci, 1995). Estos vínculos están presentes tanto entre regulares como noveles, y se pueden asociar también a la salida o la falta de continuidad en las movilizaciones. Además, la relación con la actividad de los movimientos se expresa igualmente en la asociación entre participantes (regulares y noveles) y la simpatía hacia el 15M.

Los resultados constatan el avance de la normalización del perfil de la ciudadanía que sale a la calle para expresar sus demandas. Si el 15M se caracterizó por su naturaleza intergeneracional, el 8M se distingue por un menor sesgo urbano y niveles educativos más diversos. Su efecto normalizador se aprecia especialmente en términos de edad, con la incorporación de las cohortes más jóvenes (compensando la tendencia a la sobrerrepresentación de los jóvenes-adultos y adultos) y, de manera destacable, de perfiles políticos moderados.

Este estudio apunta la significatividad política de eventos como el 8M o, previamente, el 15M o las movilizaciones contra el terrorismo, en los que la participación en la calle desborda los círculos de participantes habituales. En la medida en que son capaces de atraer a grupos más amplios de participantes, estas movilizaciones pueden considerarse como «eventos normalizadores» de la protesta, que suponen experiencias de aprendizaje y ampliación de repertorio político para sectores de la ciudadanía tradicionalmente menos activos en política extrainstitucional, reduciendo la desigualdad participativa.

En este sentido, la investigación desvela el interés de atender de manera específica al proceso de incorporación a la protesta de sectores conservadores. El creciente recurso a la protesta por parte de partidos conservadores y populistas de derecha radical, como en las manifestaciones vinculadas a la unidad de España, sugiere un escenario de transformación profunda en la presencia de diversos colectivos en las formas de participación extrainstitucional y del papel de la calle en el funcionamiento de las democracias representativas.

Bibliografía

Aelst, Peter van y Walgrave, Stefaan (2001). «Who is that (Wo)man in the Street? From the Normalisation of Protest to the Normalisation of the Protester». European Journal of Political Research, 39(4): 461-486. doi: 10.1023/A:1011030005789

Aguilar Fernández, Susana (2010). «El Activismo político de la Iglesia católica durante el gobierno de Zapatero (2004-2010)». Papers. Revista de Sociología, 95(4): 1129-1155. doi: 10.5565/rev/papers/v95n4.174

Anduiza, Eva; Cristancho, Camilo y Sabucedo, José M. (2013). «Mobilization through Online Social Networks: The Political Protest of the Indignados in Spain». Information, Communication & Society, 17(6): 750-764. doi: 10.1080/1369118X.2013.808360

Avendaño, Antonio (2018). «El 8M ha sido el 15M de las mujeres». Elplural.Com, 8 de marzo. Disponible en: https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/el-8m-ha-sido-el-15m-de-las-mujeres_121189102, acceso 10 de marzo de 2024.

Bellido, Indira (2019). «8M: la manifestación intergeneracional para celebrar el Día de la Mujer». El Mundo, 9 de marzo. Disponible en: https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2019/03/08/5c82ce7421efa08f278b4698.html, acceso 10 de marzo de 2024.

Berezin, Mabel (2017). Events as Templates of Possibility: An Analytic Typology of Political Facts. En: J. C. Alexander, R. N. Jacobs y P. Smith (eds.). The Oxford Handbook of Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/oxfordhb/9780195377767.013.23

Borbáth, Endre y Gessler, Theresa (2020). «Different Worlds of Contention? Protest in Northwestern, Southern and Eastern Europe». European Journal of Political Research, 59(4): 910-935. doi: 10.1111/1475-6765.12379

Campillo, Inés (2019). «“If We Stop, the World Stops”: The 2018 Feminist Strike in Spain». Social Movement Studies, 18(2): 252-258. doi: 10.1080/14742837.2018.1556092

Castells, Manuel (2015). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza Editorial.

Dalton, Russel J. (2000). Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington: CQ Press.

Dalton, Russell J. (2008). «Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation». Political Studies, 56(1): 76-98. doi: 10.1111/j.1467-9248.2007.00718.x

Dean, Jonathan y Aune, Kristin (2015). «Feminism Resurgent? Mapping Contemporary Feminist Activisms in Europe». Social Movement Studies, 14(4): 375-395. doi: 10.1080/14742837.2015.1077112

Della Porta, Donatella; Andretta, Massimiliano; Fernandes, Tiago; Romanos, Eduardo y Vogiatzoglou, Markos (2018). Legacies and Memories in Movements: Justice and Democracy in Southern Europe. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/oso/9780190860936.001.0001

El País (2019). «Las estudiantes lideran en las calles la protesta feminista del 8 de marzo». El País, 10 de marzo. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2019/03/08/actualidad/1552041211_936244.html, acceso 10 de marzo 2024.

Fishman, Robert M. (2011). On the significance of public protest in Spanish democracy. En: J. Jordana, V. Navarro, F. Pallarés y F. Requejo (eds.). Democràcia, política i societat: Homenatge a Rosa Virós. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Deleatur, s.l.

Flesher Fominaya, Cristina (2020). Democracy Reloaded: Inside Spain’s Political Laboratory from 15-M to Podemos. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/oso/9780190099961.001.0001

Galdón Corbella, Carmen (2020). Del movimiento 15M a la huelga feminista del 8M: un recorrido y algunas claves para entender el presente del movimiento feminista. En: R. Díez-García y G. Betancor-Nuez (eds.). Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social en perspectiva: continuidades y cambios en el estudio de los movimientos sociales. Bizkaia: Fundación Betiko. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7135150, acceso 10 de marzo de 2024.

Gallego, Aina (2007). «Unequal Political Participation in Europe». International Journal of Sociology, 37(4): 10-25. doi: 10.2753/ijs0020-7659370401

Gil, Iván; Villarino, Ángel y Pascual, Alfredo (2018). «8-M histórico: millones de españolas llevan el feminismo al corazón del debate político». El Confidencial, 9 de marzo. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-09/8-m-historico-millones-feminismo-partidos-politicos_1532930/, acceso 10 de marzo de 2024.

Giugni, Marco y Grasso, Maria T. (2016). The Biographical Impact of Participation in Social Movement Activities: Beyond Highly Committed New Left Activism. En: L. Bosi, M. Giugni y K. Uba (eds.). The Consequences of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781316337790.004

Grasso, Maria T. y Giugni, Marco (2019). «Political Values and Extra-institutional Political Participation: The Impact of Economic Redistributive and Social Libertarian Preferences on Protest Behaviour». International Political Science Review, 40(4): 470-485. doi: 10.1177/0192512118780425

Jann, Ben (2014). «Plotting Regression Coefficients and other Estimates». Stata Journal, 14(4): 708-737. doi: 10.1177/1536867x1401400402

Jiménez-Sánchez, Manuel (2011). La normalización de la protesta el caso de las manifestaciones en España (1980-2008). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Jiménez-Sánchez, Manuel; Pérez, Raúl y Betancor, Gomer (2021). «The Mobilization of pensioners in Spain as a Process of Construction and Learning of a New Collective Identity». Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 52: 97-124. doi: 10.5944/EMPIRIA.52.2021.31366

Jiménez-Sánchez, Manuel; Fraile, Marta y Lobera, Josep (2022). «Testing Public Reactions to Mass-protest Hybrid Media Events: A Rolling Cross-sectional Study of International Women’s Day in Spain». Public Opinion Quarterly, 86(3): 597-620. doi: 10.1093/POQ/NFAC033

Jiménez-Sánchez, Manuel y García-Espín, Patricia (2023). «The Mobilising Memory of the 15-M Movement: Recollections and Sediments in Spanish Protest Culture». Social Movement Studies, 22(3): 402-420. doi: 10.1080/14742837.2022.2061941

Klingemann, Hans-Dieter (2015). Dissatisfied Democrats: Democratic Maturation in old and New Democracies. En: R. Dalton y C. Welzel (eds.). The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139600002.010

Kostelka, Filip y Rovny, Jan (2019). «It’s not the Left: Ideology and Protest Participation in Old and new Democracies». Comparative Political Studies, 52(11): 1677-1712. doi: 10.1177/0010414019830717

Marien, Sofie; Hooghe, Marc y Quintelier, Ellen (2010). «Inequalities in Non-institutionalised Forms of Political Participation: A Multi-level Analysis of 25 Countries». Political Studies, 58(1): 187-213. doi: 10.1111/j.1467-9248.2009.00801.x

McAdam, Doug (1986). «Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer». American Journal of Sociology, 92(1): 64-90. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2779717, acceso 10 de marzo de 2024.

Melucci, Alberto (1995). The Process of Collective Identity. En: H. Johnston y B. Klandermans (eds.). Social Movements and Culture. Minnesota: University of Minnesota Press. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttt0p8.6, acceso 10 de marzo 2024.

Norris, Pippa (2011). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511973383

Norris, Pippa; Walgrave, Stefaan y Aelst, Peter van (2005). «Who demonstrates? Antistate Rebels, Conventional Participants, or Everyone?». Comparative Politics, 37(2): 189-205. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/20072882, acceso 10 de marzo de 2024.

Opp, Karl-Dieter (1990). «Postmaterialism, Collective Action, and Political Protest». American Journal of Political Science, 34(1): 212-235. doi: 10.2307/2111516

Pavan, Elena (2020). Women’s Activism. En: The International Encyclopedia of Gender, Media and Communication. New Jersey: John Wiley & Sons. doi: 10.1002/9781119429128.iegmc049

Romero, Juanma (2019). «El 8-M sigue creciendo: más de 550.000 manifestantes entre Madrid y Barcelona». El Confidencial, 8 de marzo. Disponible en:https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-08/feminismo-movilizaciones-dobla-cifras-record-historico-28-a_1871382/, acceso 10 de marzo de 2024.

Sánchez Hidalgo, Emilio (2018). «El 8-M también fue histórico en los pueblos de España». El País, 10 de marzo. Disponible en: https://verne.elpais.com/verne/2018/03/10/articulo/1520701788_296853.html, acceso 10 de marzo 2024.

Saunders, Clare y Shlomo, Natalie (2021). «A New Approach to Assess the Normalization of Differential rates of Protest Participation». Quality and Quantity, 55(1): 79-102. doi: 10.1007/s11135-020-00995-7

Torcal, Mariano; Rodon, Toni e Hierro, María J. (2016). «Word on the Street: The Persistence of Leftist-dominated Protest in Europe». West European Politics, 39(2): 326-350. doi: 10.1080/01402382.2015.1068525

Verba, Sidney (2003). «Would the Dream of Political Equality Turn out to Be a Nightmare?». Perspectives on Politics, 1(4): 663-679. doi: 10.1017/S1537592703000458

Verba, Sidney; Schlozman, Kay L. y Brady, Henry E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge: Harvard University Press. doi: 10.2307/j.ctv1pnc1k7

Watkins, Susan (2018). «Which Feminisms?». New Left Review, 109: 5-76.

Anexos

Tabla A1. Información sobre las variables en el análisis

|

Variables

|

Descripción

|

Opciones de respuesta*

y frecuencias (%)

|

Preguntas en cuestionario

|

|

Variables tipo de evento

|

Participa_ciclo

|

Participación en las manifestaciones 8M en 2018 o 2019

|

0. no: 69,12

1. sí: 30,88

|

P12

P14

|

|

otramani

|

Participación en otras manifestaciones últimos 12 meses (2018-2019)

|

0. no: 73,32

1. sí: 26,68

|

P16

|

|

par_15M

|

Participación en protestas 15M

|

0. no: 86,55

1. sí: 13.45

|

P17C

|

|

Variable tipos de participantes 8M

|

exp8M

|

Experiencia de participación en el ciclo 8M (2018-2019)

|

1. regular: 15,98

2. novel: 14,11

3. expartic.: 5,33

4. no partic.: 64,58

|

P12

P14

P15

|

|

Variables dependientes

|

sexo

|

|

0. mujer: 51,51

1. hombre: 48,49

|

P22

|

|

cohorte

|

Década de nacimiento

|

1. 30s-40s: 9,32

2. 50s: 17,0

3. 60s: 22,63

4. 70s: 21,36

5. 80s: 15,07

6. 90s-2001: 14,62

|

P23 (edad)

(rango 18-91)

|

|

hábitat

|

Tamaño municipio de residencia

|

1.< 10 mil: 19,31

2. 10-<50: 24,03

3. 50-<100: 12,74

4. 100 -<25: 17,04

5. 250-<600: 9,31

6. >600 mil: 17,58

|

P26

|

|

estudios

|

Nivel estudios finalizados

|

1. < = primaria: 10,15

2. secundaria: 28,53

3. sec. superior: 27,14

4. universitaria: 34,18

|

P25

|

|

rrss

|

Frecuencia uso RRSS actividades temas sociales o políticos

|

1. no usa: 59,74

2. esporádico: 13,62

3. habitual: 26,63

|

P21A

(escala 1-5)

|

|

ideología

|

Autoubicación en escala ideológica

|

0. nc/no se ubica: 12,27

1. extr-izd (0-2): 10,2

2. centro-izda (3-4): 23,15

3. centro (5): 34,12

4. centro-dcha (6-7): 12,53

5. extr-dch: 7,73

|

P18

(escala 0-10)

|

|

ipca

|

Interés por la política

|

1. Nada: 18,58

2. Poco: 33,49

3. Basta: 31.85

4. Mucho: 16,08

|

P01

(escala 1-4)

|

|

scd

|

Satisfacción funcionamiento democracia

|

1. insatisf (0-5): 58,46

2. satisfec (6-10): 41,54

|

P03

(escala 0-10)

|

|

sim_movfem

|

Simpatía movimiento feminista

|

0. no (1-3): 32,38

1. sí (4-5): 67,62

|

P11D

(escala 1-5)

|

|

simp_15M

|

Simpatía movimiento 15M

|

0. nc/no simp (0-5): 61,33

1. simpatía (6-10): 38,67

|

P17B

(escala 0-10)

|

Tabla A2. Tabla resumen modelos regresión logística. Participación en tres tipos de eventos

|

8M (2018-2019)

|

otras (2018-2019)

|

15M

|

|

Género (ref. mujer)

|

|

hombre

|

0.374***

[0.0416]

|

0.937

[0.101]

|

1.516**

[0.230]

|

|

Cohorte (ref. 1990s-2001)

|

|

30s-40s

|

0.399***

[0.106]

|

0.942

[0.243]

|

1.249

[0.545]

|

|

50s-70s

|

0.582***

[0.0860]

|

1.183

[0.185]

|

2.346***

[0.543]

|

|

80s

|

0.629*

[0.115]

|

1.079

[0.207]

|

2.279**

[0.620]

|

|

Hábitat (ref. >600 mil)

|

|

<10 mil

|

0.668*

[0.119]

|

0.692*

[0.119]

|

0.351***

[0.0896]

|

|

10-<50 mil

|

0.613**

[0.103]

|

0.905

[0.146]

|

0.479**

[0.107]

|

|

50-<600 mil

|

0.867

[0.129]

|

0.871

[0.128]

|

0.732

[0.143]

|

|

Estudios (ref. universitarios)

|

|

primaria

|

0.635

[0.161]

|

0.613*

[0.144]

|

0.476

[0.186]

|

|

secundaria

|

0.865

[0.123]

|

0.818

[0.114]

|

0.557**

[0.113]

|

|

superior

|

0.858

[0.115]

|

0.766*

[0.103]

|

0.758

[0.135]

|

|

RRSS (ref. usuario habitual)

|

|

no usa

|

0.465***

[0.0590]

|

0.500***

[0.0634]

|

0.362***

[0.0626]

|

|

esporádico

|

0.515***

[0.0861]

|

0.689*

[0.116]

|

0.511**

[0.116]

|

|

ideología (ref. izda)

|

|

no se ubica

|

0.278***

[0.0603]

|

0.426***

[0.0895]

|

0.350***

[0.101]

|

|

centro(5)

|

0.430***

[0.0546]

|

0.476***

[0.0610]

|

0.201***

[0.0375]

|

|

dcha(6-10)

|

0.212***

[0.0349]

|

0.332***

[0.0516]

|

0.0795***

[0.0251]

|

|

Interés política (ref. no interesa)

|

|

Bastante/Mucho

|

1.582***

[0.190]

|

1.798***

[0.213]

|

2.300***

[0.391]

|

|

Satisf. Democracia (ref. insatisfecho)

|

|

satisfecho (6-10)

|

0.944

[0.105]

|

0.684***

[0.0770]

|

0.537***

[0.0834]

|

|

Observaciones

|

2031

|

2034

|

2030

|

|

Pseudo R-squared

|

|

|

|

Coeficientes exponenciales; errores estándar entre paréntesis.

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta PROTEiCA 2019. Disponible en: https://www.upo.es/investiga/ptyp/encuestaproteica2019/

Tabla a3. Tabla resumen modelos regresión logística. Comparaciones participantes regulares con noveles, exparticipantes y no participantes en 8M (2018-2019)

|

noveles

|

exparticipantes

|

no participantes

|

|

Género (ref. mujer)

|

|

|

|

|

hombre

|

1.286

|

2.288**

|

3.171***

|

|

[0.235]

|

[0.594]

|

[0.489]

|

|

Cohorte (ref. 1990s-2001)

|

|

|

|

|

30s-40s

|

0.512

|

3.469*

|

1.144

|

|

[0.241]

|

[1.926]

|

[0.439]

|

|

50s-70s

|

0.619*

|

1.623

|

1.069

|

|

[0.139]

|

[0.601]

|

[0.238]

|

|

80s

|

0.698

|

0.649

|

1.194

|

|

[0.203]

|

[0.342]

|

[0.315]

|

|

Hábitat (ref. >600 mil)

|

|

|

|

|

<10 mil

|

0.578

|

1.471

|

1.326

|

|

[0.175]

|

[0.622]

|

[0.319]

|

|

10-<50 mil

|

1.009

|

1.042

|

1.715*

|

|

[0.275]

|

[0.443]

|

[0.420]

|

|

50-<600 mil

|

0.948

|

1.335

|

1.078

|

|

[0.225]

|

[0.498]

|

[0.226]

|

|

Estudios (ref. universitarios)

|

|

|

|

|

1. primaria

|

0.666

|

1.037

|

2.018

|

|

[0.308]

|

[0.604]

|

[0.731]

|

|

2. secundaria

|

0.577*

|

0.469*

|

0.977

|

|

[0.137]

|

[0.173]

|

[0.185]

|

|

3. superior

|

1.237

|

1.374

|

1.337

|

|

[0.268]

|

[0.437]

|

[0.257]

|

|

RRSS (ref. usa habitual)

|

|

|

|

|

no usa

|

1.221

|

0.737

|

2.761***

|

|

[0.253]

|

[0.231]

|

[0.486]

|

|

esporádico

|

1.077

|

0.844

|

2.462***

|

|

[0.295]

|

[0.318]

|

[0.540]

|

|

Ideología (ref. izda)

|

|

|

|

|

no se ubica

|

2.046

|

3.794*

|

4.066***

|

|

[0.875]

|

[2.006]

|

[1.451]

|

|

centro(5)

|

1.656*

|

1.757

|

2.147***

|

|

[0.356]

|

[0.591]

|

[0.388]

|

|

|

|

|

|

dcha(6-10)

|

1.622

|

1.800

|

3.690***

|

|

[0.463]

|

[0.730]

|

[0.906]

|

|

Interés política (ref. interesa)

|

|

|

|

|

Poco/Nada

|

1.353

|

1.861*

|

1.572**

|

|

[0.277]

|

[0.583]

|

[0.265]

|

|

Satisfacción demo (ref. insatisfecho)

|

|

|

|

|

satisfecho (6-10)

|

1.184

|

1.670

|

1.189

|

|

[0.214]

|

[0.440]

|

[0.184]

|

|

Simpatia mov. Feminista (ref. no simpatiza)

|

|

|

|

|

simp_movfem=1

|

1.069

|

0.494*

|

0.313***

|

|

[0.283]

|

[0.170]

|

[0.0669]

|

|

Simpatía 15M (ref. no conoce/no simpatiza)

|

|

|

|

|

simpatía (6-10)

|

0.938

|

0.689

|

0.547***

|

|

[0.188]

|

[0.202]

|

[0.0926]

|

|

Observaciones

|

586

|

409

|

1574

|

|

Pseudo R-squared

|

|

|

|

Coeficientes exponenciales; Errores estándar entre paréntesis.

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta PROTEiCA 2019. Disponible en: https://www.upo.es/investiga/ptyp/encuestaproteica2019/