doi: 10.5477/cis/reis.187.43-62

La sociedad digital a la luz de las experiencias de trabajo de los desarrolladores de software

Digital Society as Seen through The Work experiences of Software Developers

Eduardo Bericat y Julia Acosta

|

Palabras clave Sociedad digital

|

Resumen Los desarrolladores de software, en su mayoría jóvenes y varones, desempeñan un papel clave en la transformación digital de nuestras sociedades. Ellos son quienes traducen y transfieren las operaciones analógicas tradicionales a su correspondiente versión digital. A pesar de su importancia, este inmenso proceso de creatividad social suele pasar desapercibido o permanece oculto a los ojos del público en general. Aplicando el método del Análisis de Experiencias de Vida (AEx), el estudio analiza el proceso de transformación digital a través de las experiencias de trabajo de los desarrolladores de software. Los relatos de sus vivencias revelan aspectos estructurales clave de la sociedad digital y reflejan las tensiones inherentes a este proceso transformador. Al mismo tiempo, muestran la naturaleza dual o jánica de la experiencia de vida de todos los individuos en una época de profunda transformación sociodigital. |

|

Key words Digital Society

|

Abstract Software developers, most of whom are young and male, play a key role in the digital transformation of our societies. They translate and transfer traditional analogue operations into their corresponding digital counterparts. Despite the importance of this socially creative process, it often goes unnoticed or remains hidden from the eyes of the general public. Applying the analysis of lived experiences method, the study analyses the digital transformation process through the work experiences of software developers. Their life stories shed light on key structural aspects of the digital society and reflect the tensions inherent in this transformative process. At the same time, they reveal the dual or Janus-faced nature of every individual’s life experience during a period of profound socio-digital transformation. |

Cómo citar

Bericat, Eduardo; Acosta, Julia (2025). «La sociedad digital a la luz de las experiencias de trabajo de los desarrolladores de software». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 190: 43-62. (doi: 10.5477/cis/reis.190.43-62)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Eduardo Bericat: Universidad de Sevilla | ebericat@us.es

Julia Acosta: Universidad de la República (Uruguay) | majulia.acosta@cienciassociales.edu.uy

A partir de la década de los sesenta, filósofos y científicos sociales observaron que la sociedad moderna no podía explicarse solo por su oposición a la sociedad tradicional, lo que dio lugar a nuevas teorías de la sociedad, como la posindustrial (Bell, 1973), la posmodernidad (Lyotard, 1979; Jameson, 1984) o la modernidad líquida (Bauman, 2003). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se revelaron como las grandes fuerzas transformadoras de esa época, lo que llevó al concepto de «sociedad informacional» (Castells, 1996), que acabó imponiéndose como referente básico del sistema social emergente (Bericat, 1996). Además, parecía existir una afinidad íntima entre las sociedades basadas en las TIC y los rasgos culturales, sociales, económicos y políticos atribuidos a la posmodernidad (Bericat, 2003).

Ahora bien, las TIC han seguido evolucionando, desembocando en lo que hoy denominamos «sociedad digital» (Lupton, 2014). Los tres primeros libros publicados bajo el título de Sociología digital (Orton-Johnson y Prior, 2013; Lupton, 2014; Marres, 2017) vieron la luz aproximadamente hace una década. En su libro, Deborah Lupton (2014: 1) declaró taxativamente que «la vida es digital», que «vivimos en una sociedad digital», y que las nuevas tecnologías digitales alteraban profundamente la vida cotidiana, las relaciones sociales, el gobierno, el comercio, la economía, o la producción y difusión del conocimiento. También señaló que «hemos llegado a un punto en el que la ubicuidad y omnipresencia de las tecnologías digitales son tales que se han vuelto invisibles» (Lupton, 2014: 2).

La sociedad digital ha sido ampliamente estudiada por científicos como Carr (2010), que analizó el impacto de Internet en la cognición, y Schwab (2016), que exploró las consecuencias de la robótica y la inteligencia artificial. Otros estudios, como los de Pariser (2011) y O’Neil (2016), se enfocaron en las implicaciones sociales y éticas de los algoritmos y la personalización en Internet. Dentro de esta nueva configuración, el capitalismo digital (Schiller, 1999; Fuchs, 2014) y el capitalismo de plataforma (Srnicek, 2017) emergen como sistemas en los que los datos y el procesamiento digital de información constituyen los principales recursos económicos, transformando tanto el consumo como las relaciones laborales (Casilli, 2021; Abdelnour y Medá, 2020). Muchas de las investigaciones recientes sobre el trabajo en el marco de la sociedad digital, como las orientadas al despliegue de la gestión algorítmica o la resistencia de los trabajadores a la misma (Dupuis, 2024; Floros, 2024), adoptan estos enfoques. También existen muchos discursos contra el destino de la digitalización social, como por ejemplo las críticas de Morozov (2015) al solucionismo tecnológico, discurso que sostiene ingenuamente que la tecnología puede resolver por sí misma todos nuestros problemas.

El presente estudio tiene por objetivo realizar una aportación específica al campo de las investigaciones sobre la sociedad digital, analizando las experiencias de vida de trabajo de un grupo de profesionales, en su mayoría varones y jóvenes, que desempeñan un papel clave en el funcionamiento y la transformación digital de las organizaciones y la sociedad en general. Los codificadores, programadores informáticos y desarrolladores de software son considerados como los arquitectos y constructores de esta nueva sociedad (Thompson, 2019; Himanen, 2004). Son, en efecto, los encargados de traducir y transponer todas las operaciones y sistemas de acción analógicos tradicionales a su correspondiente versión digital; esta es la esencia de la transformación digital. Por tanto, entendemos que la transformación digital, como un proceso que reconfigura las estructuras sociales y laborales, puede ser comprendida a través de las experiencias de estos trabajadores.

Visualizar este proceso de traducción analógico-digital, mediante el que se va tejiendo la infraestructura de la nueva sociedad y facilitando la transformación digital, requería realizar un estudio que trascendiera el mero análisis de las condiciones objetivas de la actividad laboral. En este caso, era preciso conocer la naturaleza del trabajo a partir de las vivencias de los propios trabajadores. El análisis de sus experiencias permitiría integrar en una misma mirada parámetros objetivos y subjetivos. Permitiría, además, contemplar al trabajador no solo como un sujeto paciente, sometido a múltiples constricciones externas, sino también como un sujeto agente que incorpora al trabajo su propia subjetividad. Por último, los relatos elaborados con sus experiencias permitirían captar el sentido y el contenido emocional implícitos en sus cometidos y prácticas laborales, delineando un prototipo o carácter de individuo propio de la transformación digital.

En este sentido, aunque el análisis de las experiencias de vida de los desarrolladores de software constituye el primer objetivo de esta investigación, no constituye su finalidad última. La selección de estos profesionales se justifica porque, dado el papel que desempeñan en este proceso de trasformación social, el análisis de sus vivencias personales podría revelarnos algunos rasgos estructurales clave de la sociedad digital. Dicho de otra manera, pretendemos analizar el proceso de transformación digital, y reflexionar sociológicamente en torno a él, a la luz de la experiencia de estos profesionales.

El artículo se organiza en varias secciones. Primero, se detalla el método de investigación utilizado, es decir, el análisis de experiencias de vida (AEx). Posteriormente, se ofrece una síntesis típico-ideal de la experiencia laboral de los desarrolladores de software. En la tercera sección, se reflexiona sociológicamente sobre la sociedad digital a partir de los ocho focos experienciales revelados por el análisis. Tras proponer a la discusión académica tres rasgos claves de la sociedad digital, el artículo se cierra con unas conclusiones que vinculan los hallazgos con el actual proceso de digitalización de la sociedad.

El método: análisis de experiencias de vida (AEx)

El argumento central que Wright Mills esgrimió en La imaginación sociológica (1959), una obra ya clásica, sostenía que las experiencias individuales (micro) están inexorablemente vinculadas al contexto sociohistórico (macro), por lo que el conocimiento de las vivencias individuales conduce forzosamente al de las estructuras sociales. En su terminología, los problemas personales privados (troubles) están conectados con los problemas sociales públicos (issues). En suma, para Mills, la tarea fundamental de un sociólogo consiste en hacer inteligibles los vínculos existentes entre ambos niveles de la realidad.

Aunque la experiencia, en tanto categoría ontológica y epistemológica, ha dado lugar a muchas reflexiones filosóficas, así como a interminables debates motivados por su naturaleza intrínsecamente polisémica (Jay, 2005), no suele ser el objeto explícito y principal de nuestras investigaciones sociológicas. Hasta ahora, salvo excepciones, tampoco ha sido el objeto central de importantes debates metodológicos en nuestro campo.

El análisis de experiencias de vida que estamos desarrollando, y que hemos utilizado en la presente investigación, presupone que la observación y comprensión de las vivencias de individuos concretos ofrece una vía distintiva de conocimiento de los fenómenos sociales. Este método está inspirado en la idea de experiencia que John Dewey desarrolló en Art as Experience (1934), y que en ningún caso aludía a la existencia humana en general, sino a «una experiencia», es decir, a experiencias de vida concretas y determinadas, vividas por individuos concretos y determinados. Como ejemplos, valgan la realización de un viaje, la resolución de un problema, el disfrute de una obra de arte, una enfermedad o una entrevista de trabajo.

La vida de los individuos no consiste en un fluir indiferenciado, continuo y caótico de hechos y acontecimientos carentes de unidad, orden o sentido: los seres humanos empaquetamos nuestra vida en experiencias. Como en una mudanza, organizamos todas nuestras cosas en cajas que contienen un conjunto diverso de elementos con alguna relación vital entre sí. Cada experiencia, esto es, una experiencia, incluye hechos, objetos, personas, relaciones, ideas, emociones, recuerdos, acciones, juicios, accidentes, deseos, lugares o sueños que configuran, en la subjetividad de la persona, un espacio vital unificado y coherente, una línea en el tiempo que puede ser captada mediante una narración o un relato, y un sentido reflejado en el contenido emocional de la vivencia.

Los rasgos metodológicos clave del AEx son los siguientes:

Las ciencias sociales y la sociología cuentan con numerosas/os investigadoras/es que han centrado su trabajo en el estudio de experiencias, tanto individuales como colectivas. Ejemplos paradigmáticos son el análisis de Thompson (1978) sobre la experiencia en la formación de la clase obrera inglesa; el valor epistemológico que Collins (1986, 1990) otorgaba a la experiencia en el empoderamiento de las mujeres afroamericanas; los estudios de Dubet (2010, 2011) sobre la experiencia social de los jóvenes en los suburbios franceses; o la sociología crítica de Rosa (2019), que contrasta experiencias resonantes y alienantes. En el ámbito laboral, se han investigado diversas experiencias de los trabajadores. Un estudio clásico es el de Burawoy (1979), que analiza cómo los obreros consienten o resisten las condiciones laborales impuestas por el capital en el proceso fabril. De manera similar, Floros (2024) examina cómo las trabajadoras de plataformas de limpieza doméstica experimentan y resisten la gestión algorítmica. Aunque nuestro estudio sobre la experiencia laboral es más limitado, consideramos que sigue siendo relevante.

El análisis de experiencias de vida, inspirado en enfoques pragmatistas y fenomenológicos, combina orientaciones metodológicas procedentes del análisis narrativo, la teoría fundamentada y las historias de vida. Sin embargo, constituye una propuesta distintiva al centrar la investigación sociológica en el estudio de experiencias concretas. A diferencia de las historias de vida, que suelen tener un enfoque biográfico, el AEx no toma como objeto de estudio la vida de un individuo. El artículo de Charriez (2012) ofrece una excelente síntesis del método de las historias de vida. Mediante este método, se busca comprender a una o varias personas compilando todos y cada uno de los cambios acontecidos a lo largo de sus vidas, así como analizando sus propias interpretaciones y narraciones vitales. Ahora bien, a diferencia de las historias de vida, que forman parte del enfoque biográfico, el objeto de estudio propio del AEx no son las personas o los individuos, sino las experiencias en sí mismas, hayan sido vividas individual o colectivamente. Aunque en algunos ámbitos prácticos se recurre al estudio de experiencias concretas, como es el caso de las experiencias del consumidor (Caru y Cova, 2007) o de los mapas de empatía (Gray, Brown y Macanufo, 2010), el AEx no persigue un fin mercantil o utilitario, sino contribuir al conocimiento y comprensión de fenómenos sociales relevantes.

El diseño metodológico seguido incluye tres fases: 1) la selección, contacto y realización de entrevistas a profesionales; 2) la elaboración, a partir del material recopilado mediante tales entrevistas, de un relato de experiencia de trabajo de cada trabajador; y 3) el posterior análisis de estas narraciones vitales con el objeto de extraer tanto un síntesis típico-ideal de su experiencia, como sus focos experienciales clave.

En total, se entrevistaron y reconstruyeron las experiencias de trabajo de quince profesionales del sector de tecnologías de la información (TI) vinculados al desarrollo de software. La mayoría son ingenieros, programadores o desarrolladores de software, que tienen vínculos laborales con empresas de diferentes tamaños en España y en el extranjero, principalmente Estados Unidos y Alemania. En este primer estudio fueron seleccionados hombres de veintitrés a cuarenta años. La elección de una muestra con estas características responde a la demografía predominante en este sector tecnológico, donde la mayoría de los trabajadores son varones jóvenes. Según datos de la encuesta Stack Overflow Developer Survey de 2023, el 84,6 % de los desarrolladores tenía menos de cuarenta y cuatro años, en comparación con el 49,3 % del total de la población trabajadora en España, según datos del INE (T2 2023). Además, en la encuesta Stack Overflow Developer Survey, de 2022, se reveló que el 91 % de los desarrolladores en España eran varones. Por tanto, esta elección permite capturar de manera precisa las experiencias típicas de este grupo, que en la actualidad ocupa este centro operativo de la transformación digital.

El reclutamiento se llevó a cabo mediante la plataforma LinkedIn. La versión Sales Navigator permite seleccionar el sector (desarrollo de software) y ubicación geográfica (España). Las entrevistas, semiestructuradas, con una duración de entre cincuenta y setenta y cinco minutos, versaron sobre la experiencia de trabajo. Se llevaron a cabo entre el 6 y el 22 de febrero de 2023.

La experiencia de trabajo

de los desarrolladores

de software

En el libro La corrosión del carácter, Richard Sennett (2000) argumenta que un mero cambio en la articulación del tiempo del nuevo capitalismo, en comparación con el capitalismo industrial precedente, conlleva importantes consecuencias personales. De una sociedad basada en el largo plazo, que posibilitaba la implementación de proyectos personales estables, el establecimiento de vínculos sociales sólidos y la configuración de una ética trasmisible generacionalmente, hemos pasado a una sociedad del corto plazo, en la que las personas se encuentran a merced de vientos cambiantes, de vínculos sociales débiles, de falta de confianza, de ausencia de compromisos, de múltiples incertidumbres, de vulnerabilidad generalizada y de una radical contingencia que afecta a todos los ámbitos de la existencia. Contraponiendo la experiencia vital de Enrico, un humilde trabajador de la limpieza en un edificio de oficinas del centro de la ciudad, con las de su hijo Rico, un graduado de ingeniería eléctrica que goza de un más que aceptable éxito profesional, Sennett presenta la tesis de la corrosión del carácter. En las condiciones temporales del nuevo capitalismo, es casi imposible sentir o creer que la experiencia personal, compuesta ahora por una mera agregación de episodios deslavazados, pueda articular una narración biográfica, completa y coherente, que otorgue suficiente sentido y consistencia a la vida.

Siguiendo a Sennett, hemos analizado las experiencias de trabajo de los desarrolladores de software, así como su carácter personal, en el convencimiento de que, dado el rol que desempeñan en el núcleo operativo de la transformación digital, las tensiones que en ellos se manifiestan podrán revelarnos rasgos del ethos característico del individuo contemporáneo. Por ello, presentamos a continuación el tipo ideal weberiano de la experiencia de trabajo de estos profesionales. En general, dada la elevada cualificación, el alto poder de mercado, lo demandado que están sus servicios y el gran contenido intelectual de sus cometidos, los relatos de los entrevistados ofrecen una visión idealizada de la profesión. Sin embargo, bajo el tono idílico de sus experiencias estéticas, asoman importantes problemas e insatisfacciones laborales.

La experiencia de vida laboral de los desarrolladores de software gira en torno al cometido fundamental de diseñar, usando adecuados lenguajes y estructuras lógicas, los códigos1 que sustentan el funcionamiento de las aplicaciones.

Este objetivo es inalcanzable mediante la mera realización de tareas rutinarias, pues no existen recetas ni protocolos aplicables al diseño y construcción del software que cada cliente demanda. En general, han de crear algo desde la nada, lo que exige un gran esfuerzo, capacidad intelectual e ingenio.

Deben encontrar soluciones y resolver problemas (solution-oriented job). Dado que estas tareas son por lo general tan difíciles como complejas, superar los continuos desafíos les hace vivir en permanente tensión.

Como las tecnologías con las que trabajan cambian sin cesar, necesitan estar literalmente al día. Han de ser autodidactas, y saber aprender sobre la marcha. La espada de Damocles que pende sobre sus cabezas es la obsolescencia, tanto profesional como personal. La velocidad del cambio es tal, que el temor a quedarse atrás, o varado, les provoca una intensa incertidumbre y ansiedad.

Ahora bien, sus competencias informáticas, así como su capacidad para diseñar códigos utilizando las tecnologías más avanzadas les procuran un gran poder de mercado y muchas satisfacciones derivadas de la utilidad social de su saber.

Los logros constituyen un elemento clave de su experiencia. La pasión que ponen en el trabajo, el placer con el que desempeñan los cometidos laborales y el gusto por su profesión se nutren en parte de los «subidones» de autoestima y energía emocional que les produce el éxito de sus proyectos. Los logros alimentan el compromiso y la motivación laboral intrínseca exigida en sus ocupaciones laborales, ya que sus trabajos requieren una fuerte implicación de la subjetividad del trabajador.

Los desarrolladores de software admiran profundamente a los colegas que han sido capaces de crear estructuras muy complejas, al tiempo que elegantes, simples y funcionales. Sienten una especie de pasmo y devoción ante la obra bien hecha. Valoran la excelencia.

La lógica del software es un misterio incomprensible para los usuarios de sus programas, pero estos saben muy bien, y constatan a diario, que la magia es efectiva y funciona. Gracias a las aplicaciones, los ciudadanos de la sociedad digital realizan infinidad de tareas extremadamente complejas de un modo sencillo o cuasiautomático. Cuando sus clientes o usuarios reconocen la utilidad práctica y el buen funcionamiento de sus códigos, ellos se sienten especiales, importantes, útiles y realizados personal y profesionalmente.

El agradecimiento de los clientes es una recompensa emocional impagable. También les demuestra haber entendido y atendido bien el requerimiento exacto del cliente, probando que su criatura informática ha cobrado vida y opera en el mundo real. Así, se sienten auténticos creadores. El trabajo, lejos de consistir en la mera realización de una serie de tareas instrumentales y objetivas, se transforma en una auténtica experiencia estética (Dewey, 2005), cuya consumación provoca un inmenso gozo.

La conclusión exitosa de sus proyectos depende, estrictamente, de esta mutación en la naturaleza del trabajo, que adquiere ahora una naturaleza personal y subjetiva. Los desarrolladores de software abordan sus proyectos laborales desde un yo fuerte, implicado, libre, creativo y autodeterminado.

Las empresas, grandes o pequeñas, fomentan la subjetivación e individuación de los trabajadores otorgándoles una amplia autonomía sobre sus medios de trabajo, pero solamente a condición de que los apliquen a los fines exógenamente establecidos por ellas. Los códigos que crean han de servir al fin establecido por algún jefe o cliente (principio de poder), y deben predeterminar conjuntos de operaciones que encajen y funcionen en la realidad objetiva (principio de realidad).

A juzgar por sus relatos, los desarrolladores no son muy conscientes de la contradicción entre la subjetividad del trabajador (autonomía de medios) y las constricciones externas y objetivas (heteronomía de fines). Aunque se sienten científicos y artistas, no gozan de la misma libertad a la hora de elegir las metas.

Los desarrolladores presuponen que, como la matemática y la lógica, los códigos que crean son prístinos, puros y perfectos. Pero su experiencia laboral les confirma reiteradamente que no escapan al error. Llaman incidencias a los fallos de los códigos que generan graves disfunciones y nefastas consecuencias para clientes y usuarios. Son problemas urgentes que deben atajar de inmediato, y que les provocan un alto nivel de estrés laboral.

Estos profesionales tienen la sensación de ser demiurgos. Pero, como el resto de los dioses, nunca imaginan que deberán enfrentarse al mal que ellos mismos, aún sin saberlo, introducen en sus criaturas. El mundo ideal al que aspiran los códigos informáticos, como los genéticos, los morales o los legales, solamente existe en la mente de su creador.

Pese a la fortaleza de su «yo», y a los discursos hegemónicos que sustentan la individuación laboral, los desarrolladores son muy conscientes de sus limitaciones personales y su incapacidad para abordar los proyectos en solitario. De ahí el aprecio que muestran por los compañeros del equipo de trabajo y por los miembros de su comunidad profesional.

Los proyectos son las unidades funcionales básicas de su sistema socioproductivo. Dan soporte a sus experiencias estéticas, mantienen viva la motivación intrínseca y sirven a los fines empresariales como modo de inserción laboral individualizado que permite fragmentar este poderoso colectivo profesional.

Los desarrolladores de software suelen disfrutar de unas buenas condiciones objetivas de trabajo, aunque estos jóvenes otorgan una gran relevancia a la naturaleza subjetiva del desempeño laboral, que debe ajustarse a sus valores, anhelos y demandas. El puesto debe ofrecerles la posibilidad de vivir el trabajo como una experiencia estética.

La flexibilidad en el trabajo, la sensación de libertad, la posibilidad de teletrabajar, de sentirse respetado, de hacer cosas realmente útiles, el balance de vida personal y laboral, la oportunidad de realizar viajes, la capacidad de elegir aquellos proyectos que les gustan e interesan o la búsqueda de sentido son algunas de sus demandas laborales, que identifican con demandas vitales.

Además del valor que otorgan a los equipos de trabajo, mantienen un profundo sentimiento de pertenencia a una comunidad de programadores global, abierta, libre y colaborativa. Estos trabajadores individualizados encuentran allí, en forma de guías, conocimientos, técnicas y modos de hacer, el apoyo instrumental necesario para superar sus desafíos profesionales.

Frente al desasosiego que genera la construcción de un mundo sin destino conocido, esta comunidad imaginada e ideal, con sus normas, luchas entre cosmovisiones, gurús e incluso profetas, les infunde un sentido colectivo de misión.

En los relatos de sus experiencias de trabajos palpita también el peso de la responsabilidad que estos profesionales asumen como arquitectos de la nueva sociedad digital.

Focos de experiencia

en la sociedad digital

En los relatos de las experiencias de trabajo de los desarrolladores de software se han identificado ocho focos desde los que reflexionar sociológicamente sobre la sociedad digital. Los focos de experiencia son puntos donde convergen energías vitales procedentes de distintos ámbitos y fuentes, y puntos que emiten luz suficiente para observar aspectos de la realidad que, de otra manera, pasarían desapercibidos o permanecerían ocultos. Por este motivo, Dubet (2010) reclama un diálogo fructífero entre realidad experimentada y conocimiento sociológico. Collins (1986: 29) sostiene que la realidad experiencial aporta «una fuente válida de conocimiento para la crítica de hechos y teorías sociológicas», al tiempo que «el pensamiento sociológico ofrece nuevas formas de ver la realidad experimentada». Para ellos, experiencia y teoría sociológica se complementan, encontrándose al mismo nivel.

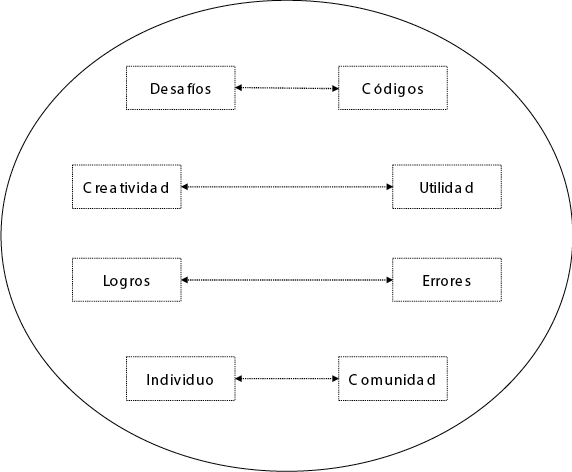

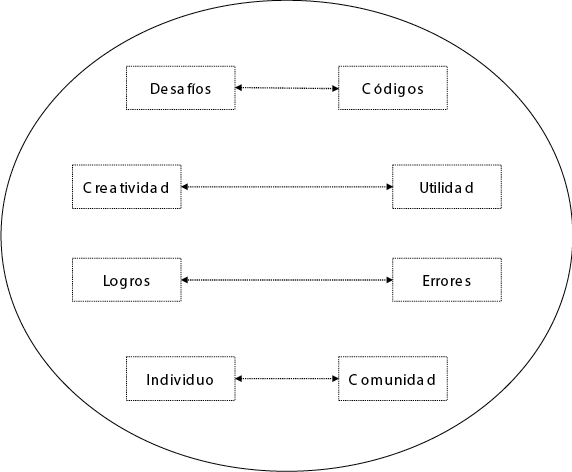

Los principios empiristas y de apertura característicos del método AEx han permitido captar simultáneamente, en un mismo momento investigador, elementos antitéticos de la experiencia, revelando así su dualidad fundamental. En la figura 1, los cuatro focos de la izquierda, pertenecientes al dominio de la subjetividad, la agencia y la individuación, se oponen uno a uno a los cuatro focos de la derecha, pertenecientes al dominio de la objetividad, la estructura y la colectividad. A cada foco subjetivo se le opone uno objetivo, siendo ambos constitutivos de la experiencia.

La experiencia de los individuos en las sociedades en transformación digital adquiere una naturaleza jánica. La metáfora del dios Jano, el dios que dio nombre al inicio del año (enero), el dios bifronte, el de las dos caras, el de las puertas por las que se entra y se sale, el de los cambios, los pasos y las transformaciones, el dios de los principios y de los finales, tiene pleno sentido aquí porque todos los individuos, al igual que los desarrolladores de software, participan como constructores en la creación de un nuevo mundo.

La vivencia personal del desafío

y el código algorítmico como nueva institución social

La RAE define reto como «objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta». Sin duda, los desarrolladores de software encuentran muy estimulante la resolución de retos, que en su caso se concreta en la búsqueda de soluciones informáticas que permitan implementar una cadena predeterminada de operaciones (job-oriented job). A Luis2 (12/16) «lo que más le gustan son los retos», «resolverlos le produce una máxima satisfacción». Juan (11/16) define su trabajo como «enfrentarse constantemente a nuevos y distintos retos». Y Alex (5/22) compara su trabajo con las matemáticas: «hay un problema y se le busca una solución».

Sin desafíos, tanto la vida como el trabajo se deslizan peligrosamente por la ladera del sinsentido, la monotonía, el aburrimiento y el tedio. La superación de retos mitiga el desencantamiento del mundo denunciado por Weber (1905) y enmascara la destrucción de la experiencia anticipada por Benjamin (1973). Sintoniza con la necesidad que tiene el sistema de crear motivaciones intrínsecas que involucren al sujeto en su integridad y potencia la búsqueda de nuevas maneras de hacer en la fase de transformación sociodigital. La superación de desafíos es un foco clave de la experiencia contemporánea. Según Dubet (2010), el declive de las instituciones hace que los individuos tengan que articular personalmente múltiples lógicas de acción, afrontando los consiguientes retos. En esta misma línea, Martuccelli y Santiago (2017) vuelven a pensar el individuo contemporáneo desde la sociología de los desafíos sociales.

La dimensión objetiva, estructural y colectiva de la experiencia aparece en cuanto centramos la mirada en el producto del trabajo. Los códigos (algoritmos, programas, plataformas) preordenan y predeterminan infinitas cadenas de operaciones del sistema social. El software, intangible en apariencia, se materializa paradójicamente en una extensa y tupida red de códigos que conforma la infraestructura de la sociedad digital, una especie de sistema de alcantarillado subterráneo. La desbordante subjetividad del desafío se vierte en la inapelable objetividad del código, que teje estructuras coactivas conformando una peculiar jaula de hierro.

No solamente las aplicaciones y plataformas conocidas por todos, como pueden ser Netflix, TikTok, Uber, Spotify, Tinder, Photoshop o ChatGPT, sino también miles de otros operadores digitales, que utilizamos cotidianamente en entornos de actividad específicos, organizan las opciones disponibles, predeterminan las operaciones posibles y condicionan nuestras decisiones sin que apenas seamos conscientes de ello. Cada uno de estos operadores digitales, sean algoritmos, aplicaciones o plataformas, introducen cambios en nuestras formas de hacer, pensar, sentir, relacionarnos, trabajar, consumir, disfrutar o sufrir.

Las aplicaciones preordenan y automatizan tareas complejas con el fin de hacerlas sencillas. He ahí las claves de su éxito, y de sus peligros. Siguiendo a Simmel (1911), diríamos que la tragedia de la cultura digital estriba en que el código, objetivamente, hace por nosotros cosas que somos incapaces de hacer personal o subjetivamente. Los algoritmos, como otras tantas instituciones sociales (hábitos, marcos mentales, estereotipos, socialización, leyes, normas, etc.) regulan nuestras conductas y operaciones. Por ello, y porque permanecen ocultos en auténticas cajas negras, deben estar sometidos al escrutinio público y a la crítica social (Gabelas-Barroso, García-Marín y Aparici, 2023). Por ahora, solamente los intereses del poder penetran en los códigos en el momento de su creación. La tímida regulación social casi siempre opera a posteriori.

Los placeres del creador y las servidumbres de la utilidad

Los desarrolladores de software consideran que su actividad laboral es esencialmente creativa. Alex (5/34) se siente «un artista en el mundo de la informática», lo que hace es «una forma de arte porque está creando algo desde cero». Pedro (3/19) «define la programación como creatividad pura». Y Mauro (7/23) confiesa que «no sabe por qué crear cosas nuevas le genera esa sensación» placentera tan intensa. La creatividad pura, esto es, producir algo totalmente nuevo de la nada, procura vivencias cuasimísticas y epifanías asimilables a las experiencias estéticas de Dewey (1934), óptimas (flow) de Csikszentmihalyi (1990), o resonantes de Rosa (2019). Los desarrolladores dan vida a criaturas lógicas, códigos y algoritmos antes inexistentes, que funcionan en la realidad. No les falta razón cuando se creen demiurgos, dioses platónicos que ordenan el mundo.

Comprendemos los placeres de la creatividad porque la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) es consustancial a la experiencia contemporánea. Todos los vectores de cambio (tecnológicos, culturales, demográficos, etc.) convierten la creatividad tanto en un prerrequisito funcional del sistema, como en un imperativo moral de los ciudadanos. No es que los individuos podamos ser creativos o que se recompense nuestra creatividad. El hecho determinante es que estamos obligados a ser creativos (Reckwitz, 2017) en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, el ocio, la escuela, las relaciones sociales, el consumo o el amor.

La creatividad es absolutamente imprescindible en sociedades que marchan hacia un destino desconocido, como aquellas en proceso de transformación digital. Ahora bien, en la experiencia de los individuos, declarada explícitamente por los desarrolladores de software, la necesidad de seguir el altísimo ritmo de cambio, y estar permanentemente actualizado, provoca el temor a la obsolescencia, a quedarse atrás, obsoleto, varado.

Raúl (8/15) comunica su ansiedad con la metáfora de ir por un circuito de carreras circulando a toda velocidad en un coche que al mismo tiempo estamos montando. Es una situación de doble riesgo. No somos, como narraba Azorín, vacas apacibles que observan indiferentes un tren que cruza a toda velocidad delante de su vista. Vamos montados en ese tren, en un mundo que se transforma, y hemos de cambiar con él. Como desconocemos su destino final, tenemos que transformarnos día a día a la par que el mundo, descubriéndonos a nosotros mismos según una identidad adaptativa, móvil y carente de modelo normativo.

El carácter jánico de la experiencia contemporánea también se manifiesta en el valor y la utilidad que el saber informático adquiere en estas épocas de transformación digital. El aprecio por este conocimiento es proporcional a la necesidad e ignorancia de la gente. Por ser realmente útiles, los desarrolladores reciben continuos agradecimientos de muchos actores sociales, y eso les hace sentirse muy bien. Pero es la perentoria necesidad de su conocimiento experto lo que conduce, finalmente, al sometimiento de su saber. La utilidad les hace siervos porque el poder está muy interesado en que los expertos se sometan a sus requerimientos y sus demandas. En términos de David Riesman (1964), dejan de estar dirigidos por motivos internos y propios (inner-directed) y pasan a cumplir finalidades ajenas y externas (other-directed). La obsesión por el cliente, poniendo toda la creatividad personal y profesional a su servicio, fundamenta este tipo de alienación laboral.

Logros personales y errores en los procesos de digitalización

Los logros personales constituyen un foco fundamental de la experiencia de los desarrolladores de software. Matías (6/30) comenta que:

Se trata de montar una máquina abstracta, y cuando llega el momento de ver si funciona, y empiezan a girar todos los engranajes, y la pelotita entra por un lado y sale por otro, dices: ¡Hostia, mi circuito funciona perfectamente!

Viven los éxitos como rituales que recargan tanto su energía emocional (Collins, 2004), como la pasión, compromiso, implicación y alto grado de autoexigencia asociados con un trabajo vocacional. En el logro, los trabajadores se muestran especialmente satisfechos, orgullosos, crecidos por dentro y autorrealizados.

Para Ruoppa (2019), la idea de una «superación consumatoria de retos con sentido», es decir, la perfecta conclusión de una experiencia sirve como resumen simple pero esencial de la teoría estética de Dewey. Diríamos que el logro constituye, tras el desafío y la creatividad, el tercer foco de una experiencia estética. Pero, aunque el entusiasmo laboral pueda ser muy positivo, también es un arma de doble filo (Zafra, 2017). Como relata Sebastián, en su caso «se mezcla lo que le gusta con lo que le pagan. Se siente muy feliz con lo que hace. Pero cree que con la pasión se te va la cabeza. Al final, tu vida es el trabajo». Este es precisamente el objetivo de la empresas e instituciones voraces o codiciosas (greedy institutions), que demandan injustamente de los trabajadores un compromiso y una implicación totales.

Cada logro alcanzado equivale exactamente a una conquista, a un paso más en el proceso de transformación digital de la sociedad. Pero sería inapropiado confundir la perfección lógica y funcional del código con el bien, con la perfección social, ética o moral. Los desarrolladores conciben los errores como incidencias porque en su contexto experiencial acotan el horizonte evaluador a las problemáticas que emergen cuando el código no cumple con su cometido funcional. Estas incidencias, que requieren una intervención urgente, porque un incorrecto funcionamiento del código derrumba los fundamentos de la sociedad digital, provoca en estos profesionales profunda sorpresa, pero también decepción, tristeza, vergüenza y culpabilidad.

Los errores aparecen sobre el trasfondo de un axioma implícito que presupone la perfección del mundo digital. El código constituye un sistema matemático puro, totalmente coherente, que integra sin fisuras un conjunto de operaciones que funcionan. Sin embargo, la contumaz realidad del error demuestra que en la sociedad digital el «mal» también existe. Bajo el utópico consenso social e institucional asoma la distopía digital. Rafael, un desarrollador de software, reconoce finalmente «que las cosas pueden fallar, que no todo puede ser perfecto», y comparando su trabajo con el de los médicos, dice: «hacen lo que pueden, pero la gente se muere».

Freud, en El malestar en la cultura, se preguntaba por las fuentes del sufrimiento y la infelicidad. Sin duda, más allá de las disfunciones operativas, de los virus informáticos, o de los hackers, la transformación digital siembra, además de muchos logros, muchos males y sufrimientos ante los que debemos estar muy alerta. Cada vez somos más conscientes de, y prestamos más atención a, las disfunciones de la sociedad digital. Pero la tarea de vigilancia y control que tenemos por delante es de tal envergadura que cualquier esfuerzo es insuficiente.

Individuo, grupo y comunidad: realidad

y quimera de la individuación social

El trabajo de los desarrolladores de software consiste en encontrar soluciones informáticas a problemas o retos que implican la creación, ex nihilo, de un código que instituye una estructura predeterminada de procesos y operaciones orientadas al cumplimiento de una función pragmática.

Estos profesionales otorgan una gran importancia al carácter y virtudes que hacen de la persona un trabajador excelente. El trabajo no es la mera realización de una serie de actividades impuestas desde el exterior, sino un compromiso personal que adquiere el individuo al asumir la tarea como propia. El «yo» está íntimamente implicado tanto en la actividad como en su desenlace.

Sirva como referencia Alex, que para representar su lógica de trabajo se compara con ser una moto pico, el martillo de demolición que utilizan los obreros: «prueba, no funciona, prueba, cambia, prueba, cambia hasta que funciona». Como Don Quijote, no solamente se enfrentan a los desafíos del mundo desde un «yo» fuerte y una intensa subjetividad, sino que son ellos mismos quienes invocan los retos y recrean con su imaginación las experiencias (en claro contraste con la actitud de su escudero Sancho Panza). Este poder del individuo, característico del genio romántico, es junto con el desafío, la creatividad y el logro el cuarto componente de una experiencia estética.

De sus relatos hemos extraído el carácter típico-ideal de los desarrolladores de software, homólogo al de un trabajador modelo en la sociedad digital. Este trabajador modelo es una persona pragmática y versátil a la hora de interactuar con su entorno productivo y natural; servicial y colaboradora cuando interactúa con los otros en su entorno social; y creativa y entusiasta en cuanto a su implicación personal.

En una época en que la subjetividad retorna, y parece prevalecer sobre la objetividad, no debe menospreciarse el estatuto de realidad alcanzado por el individuo y la individuación. Sin embargo, las experiencias analizadas demuestran que el discurso hegemónico, de una individualidad fuerte, autodeterminada, solitaria, libre y autónoma, es una quimera. Sus experiencias nos revelan tres modos de inserción laboral y de integración social: el individual, basado en proyectos; el grupal, basado en equipos de trabajo; y el comunitario, basado en la comunidad profesional.

El proyecto es la unidad productiva básica del sector. Como mecanismo, tiene la virtud mágica de fusionar una dualidad en principio incompatible. Sirve para acometer las funciones objetivas de organización, al tiempo que integra subjetivamente la individualidad del trabajador. El vínculo que mantienen los trabajadores con los proyectos es personal. Los proyectos comportan un objetivo o misión, un inicio y una conclusión, un reto y un sentido. El proyecto se adapta al ethos laboral contemporáneo, que anhela convertir el trabajo en una experiencia estética configurada desde la individualidad. Pero el éxito de este mecanismo de inserción se debe, también, a que la adscripción del trabajador a proyectos, primero, dificulta su integración estable en las organizaciones productivas para las que trabaja y, segundo, impide la formación de grupos de trabajadores estables, lo que proporciona un mayor control de sus demandas y desempeños.

Ahora bien, la importancia que los trabajadores otorgan a los grupos y equipos de trabajo contradice el marco individualista que subyace a los proyectos. Mauro (7/64) valora mucho lo colectivo: «una persona sola no es nadie, ¿sabes? Insiste en que en el mundo del software es fundamental el equipo de trabajo», «el software es muy complejo para que lo haga una sola persona». Para Miguel (9/34), no parece tener espacio «ir a tu bola solo», «las posibilidades crecen si se sabe cómo comunicar y cómo trabajar en equipo». Efectivamente, el equipo de trabajo es un instrumento imprescindible para lograr el desafío que todo proyecto plantea. Además, constituye un grupo primario con el que los trabajadores colaboran, y en el que pueden compartir ideas, objetivos, valores y emociones.

Finalmente, la integración en una comunidad de conocimiento abierta, colaborativa, generosa, libre, igualitaria, de ayuda mutua, constituye otro foco de su experiencia de vida laboral. Guillermo (10/42) destaca «el papel de las comunidades de conocimiento que se generan en el sector, donde las personas comparten sus soluciones». Sebastián (2/24) trabaja mucho apoyándose en la comunidad open source, donde «se comparte un código o se utilizan licencias abiertas». Mauro (7/62):

Se siente apoyado por gente que está igual de loca que tú, y que pueden cambiar el mundo, que pretenden mejorar de alguna forma algún aspecto de la vida de la gente.

Es una comunidad soporte ante la incertidumbre, la individuación, la velocidad del cambio tecnológico y la obsolescencia. En el contexto del vacío moral que rodea la digitalización, sus gurús y profetas ofrecen cosmovisiones del mundo, doctrinas de salvación y un sentido colectivo de misión vinculado al advenimiento de la sociedad digital.

Discusión: transformación digital y estructuras del trabajo en la sociedad digital

Del análisis de las experiencias de trabajo de los desarrolladores de software, así como de los relatos elaborados con el material de las entrevistas, emerge un marco desde el que contemplar la sociedad digital. Este marco, que proponemos para su discusión académica, estaría conformado por tres parámetros fundamentales: transformación, creatividad y performatividad.

Aunque es innegable que «la vida es digital» y que «vivimos en una sociedad digital», todavía no estamos frente a una realidad plenamente consolidada. La digitalización avanza imparable, colonizando cada vez más aspectos de nuestra existencia. Lejos de ser un fenómeno estático, la sociedad digital sigue en constante transformación, alterando profundamente el panorama social. Se estima que el gasto global en tecnologías y servicios vinculados a la transformación digital alcanzará los 3,5 billones de dólares en 2026, un aumento del 354 % respecto a 2017 (Rueda, Méndez y Collado, 2023). La programación informática, antes limitada a sectores específicos como el militar o financiero, es ahora parte integral de la vida cotidiana (Cocco y Vilarim, 2009). Además, la digitalización sigue generando amplio consenso social. En 2021, la Comisión Europea presentó la Brújula Digital 2030, que destaca el potencial de la digitalización para abordar diversos retos europeos (UE, 2023). En resumen, estamos inmersos en un vasto proceso de transformación digital.

El segundo parámetro, es decir, la creatividad inherente a este proceso de transformación social, quedó claramente de manifiesto en la figura de los grandes pioneros de la programación informática (Thompson, 2019; Himanen, 2004). Sin embargo, nuestros análisis de experiencias con programadores «normales» en una ciudad española también revelan que la creatividad constituye un elemento central en su trabajo. Según Himanen (2004, 2012), la ética hacker –nombre que el MIT dio a los programadores en los años sesenta– no se basa tanto en la cultura del esfuerzo o en la valoración del trabajo por sí mismo, como sucedía en la era del espíritu protestante, sino en la pasión creativa. Estos individuos disfrutan de la interacción con otros, buscan la excelencia, integran su inteligencia en el software y conciben su trabajo como una forma de arte.

El inmanente impulso creativo de la transformación digital muestra que la sociedad no avanza necesariamente según un determinismo tecnológico hacia un destino predeterminado. También demuestra a quienes presentan la digitalización en el marco de un solucionismo tecnológico capaz de resolver por sí mismo todos nuestros problemas sociales que tal aspiración constituye una falacia y una quimera. Morozov alude, no sin razón, a la locura del solucionismo tecnológico. El hecho de que la trasformación digital requiera necesariamente de la creatividad humana también suscita reflexiones sobre las diversas propuestas del aceleracionismo. Algunos, como Land (2011), apoyan la intensificación del capitalismo digital sugiriendo que acelerar el desarrollo capitalista y tecnológico hasta sus límites podría desencadenar una transformación radical, incluso la disolución de la subjetividad humana y la aparición de formas de existencia poshumanas. Otros, más críticos, como Williams y Srnicek (2013), proponen acelerar el desarrollo tecnológico para promover la emancipación social y la justicia económica. En todo caso, el solucionismo y el aceleracionismo tecnológico constituyen claves ineludibles del debate público que inquiere sobre la forma de abordar el actual ímpetu del capitalismo digital (Jiménez y Renduelles, 2020).

Por último, los relatos sobre las experiencias laborales de los programadores informáticos revelan que todo software tiene un carácter performativo. Esto significa que el software no solo facilita la acción, sino que actúa como un agente activo que configura y pre-determina la realidad social. Los algoritmos y las instrucciones que lo componen son constitutivos, pues crean estructuras operativas y simbólicas que organizan la vida en la sociedad digital. Subrayando la no neutralidad de los algoritmos (Bucher, 2018), diversos estudios han resaltado esta performatividad al demostrar cómo crean y organizan realidades sociales. Además de su carácter performativo, la tecnología posee un carácter prefigurativo: las tecnologías digitales no solo organizan realidades actuales, sino que prefiguran futuros posibles, condicionando anticipadamente las interacciones y estructuras sociales emergentes. Zuboff (2019) refuerza esta idea argumentando que, en el contexto del capitalismo de vigilancia, las tecnologías digitales no solo predicen, sino que modifican el comportamiento humano, anticipando y moldeando futuros escenarios sociales. Este carácter prefigurativo implica que las tecnologías no solo responden a necesidades presentes, sino que también imponen una visión de futuro, estructurando de antemano las posibilidades de acción y organización social.

En suma, la digitalización transforma la sociedad modificando el conjunto de operaciones mediante el cual realizamos todas nuestras actividades. Esto es clave para entender cómo los desarrolladores de software, a través de su trabajo, contribuyen activamente a la creación y mantenimiento de la infraestructura de la sociedad digital. Lejos de ser sujetos pasivos, desempeñan un rol activo, integrando su subjetividad y creatividad en el desarrollo tecnológico. Esta participación demuestra que la transformación digital es coconstruida por estos trabajadores, quienes, mediante sus prácticas y decisiones, influyen en el curso de la digitalización.

En la sociedad digital, como en cualquier otra configuración social, cabe distinguir entre infraestructura, núcleo operativo y superestructura. Infraestructuralmente, la digitalización trabaja con mensajes codificados que pueden circular de forma instantánea por las redes telemáticas; ser computados por potentes ordenadores informáticos; y almacenados en inmensos soportes de memoria. Funcionalmente, esta nueva sociedad actúa procesando información mediante los tres mecanismos que conforman su núcleo operativo central: algoritmos, aplicaciones y plataformas. Este núcleo produce tanto inteligencia artificial (IA) como realidad virtual (RV). En el plano superestructural, la incorporación de estos nuevos conocimientos y representaciones digitales del mundo altera radicalmente el modus operandi tanto del sistema social, como de la interactividad e intercomunicación de todos sus miembros.

Dado que este núcleo operativo puede operar en cualquier ámbito de la vida, y de hecho está silenciosa y progresivamente colonizando todos ellos, la sociología y los sociólogos debemos prestar una atención especial a los procesos sociales de digitalización.

En esta sección final destacamos tres conclusiones derivadas del análisis de las experiencias de trabajo de los desarrolladores de software. Este análisis nos ofrece una magnífica perspectiva desde la que comprender la profundidad y complejidad del proceso de transformación digital. No solo nos ha permitido explorar las dinámicas internas del trabajo en la era digital, sino también reflexionar sobre las implicaciones más amplias para la sociedad en su conjunto.

La investigación ha revelado que tanto el ethos como la experiencia de vida de los individuos contemporáneos tienen una naturaleza dual, plagada de tensiones y paradojas. Así, ante los desafíos a los que le enfrenta la transformación digital, el «yo» se afirma como un sujeto agente que con su acción y su lucha es capaz de cambiar el mundo. Al mismo tiempo, sin embargo, la red de códigos que él mismo crea va tejiendo una tupida tela de araña que acaba controlando su voluntad mediante infinitas e imperceptibles predeterminaciones. Por otra parte, aunque en la creatividad autónoma las personas se manifiestan como seres imaginativos y libres, en la creatividad heterónoma, sometida al principio de utilidad, hasta los sueños acaban ajustándose a las finalidades prácticas del orden social instituido por el poder. Hemos visto, asimismo, que los logros alcanzados por los individuos al concluir con éxito los proyectos que se les encomiendan les procuran auténticas experiencias estéticas. Pero la zozobra, la ansiedad, el estrés, la depresión y el pánico llegan con los inevitables errores, que abren la puerta a la imperfección dando entrada al «mal» en el mundo. Por último, aunque la individuación hegemoniza la subjetividad de los individuos contemporáneos, los requerimientos del orden práctico les fuerzan a reconocer la fragilidad del «yo», a insertarse en equipos de trabajo y a buscar el apoyo de la comunidad.

Los quince relatos elaborados a partir de las experiencias de estos profesionales, cada uno de aproximadamente dos mil quinientas palabras, han demostrado el valor del Análisis de las Experiencias de Vida (AEx) para la investigación sociológica, y en particular para los estudios del trabajo. La sociedad digital no solo genera nuevas ocupaciones y puestos de trabajo, sino que transforma profundamente las condiciones y la naturaleza de los existentes. En este contexto, devolver la palabra a los propios trabajadores, y asumir que son ellos los únicos informantes cualificados capaces de mostrar cuál es la verdadera naturaleza, contenido y sentido de los nuevos trabajos que desempeñan, constituye una apuesta de conocimiento ineludible. Este estudio ha puesto de relieve la subjetividad en el trabajo, el papel central de los proyectos y el poder motivador de los logros y de las experiencias estéticas. Sin embargo, también ha evidenciado el estrés que provoca el imperativo de la creatividad, el engaño que late tras la supuesta individualización, así como el alto coste personal que los trabajadores pagan por su entusiasmo laboral.

Por último, frente a las perspectivas exclusivamente culturalistas, informacionales y relacionales, a través del análisis de las experiencias de vida laboral de los desarrolladores de software emerge una idea de la sociedad digital como un completo sistema de acción que se institucionaliza a pasos de gigante. Este nuevo sistema social está sustentado sobre una inmensa y tupida red de códigos informáticos, algoritmos, aplicaciones y plataformas que predeterminan tanto sus operaciones sistémicas como las conductas de todos sus miembros. Al igual que los hábitos, las costumbres, la socialización, las normas o los códigos legales, que reducían la contingencia en el orden social tradicional, la trama de algoritmos constituye hoy la verdadera infraestructura institucional de la nueva sociedad digital.

El encanto de la digitalización se basa en su eficiencia, pues permite realizar tareas muy complejas de una forma económica, automática y sencilla. Pero el mayor peligro estriba en que la caja negra de su núcleo operativo trasforma drástica y aceleradamente, fuera del control público, el modo en que hacemos todas las cosas. Por ello, es preciso que las ciencias sociales redoblen sus esfuerzos por comprender y visibilizar tanto la vida en la sociedad digital, como las consecuencias sociales de cualquier proceso de digitalización. En suma, deberíamos fomentar los mecanismos de atención pública y alerta social que permitan ejercer un control democrático y crítico sobre esta profunda transformación social.

Dado el perfil sociodemográfico de los actuales trabajadores de software, en este proceso de creación algorítmica tienen un protagonismo casi absoluto los profesionales informáticos varones y jóvenes, por lo que tanto las mujeres como las personas mayores quedan excluidas de la configuración digital de la sociedad. Las experiencias de vida laboral registradas en este estudio son, por tanto, las experiencias de los desarrolladores jóvenes y varones que el sistema utiliza para su desarrollo. Por ello, con respecto a esta flagrante exclusión social, quedan por abordar dos tareas fundamentales. De una parte, deben analizarse las experiencias laborales de las mujeres y de las personas mayores dedicadas al desarrollo del software. De otra, deben investigarse las condiciones que explican esta segregación ocupacional, así como las política educativas y sociales que pudieran eliminarla. En suma, es imprescindible encontrar modos de incorporar mujeres y personas mayores al núcleo operativo de la digitalización social.

Abdelnour, Sara y Medá, Dominique (2020). Cuando tu jefe es una app. Navarra: Katatrak.

Bauman, Zigmund (2003). Modernidad liquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.

Bell, Daniel (1976) [1973]. El advenimiento de la sociedad postindustrial. Madrid: Editorial Alianza.

Benjamin, Walter (1973). Discursos Interrumpidos I. Madrid: Editorial Taurus.

Bericat, Eduardo (1996). «La sociedad de la información. Tecnología, cultura y sociedad». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 76: 99-121.

Bericat, Eduardo (2003). «Fragmentos de la realidad posmoderna». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 102: 9-46.

Bucher, Taina (2018). If...Then: Algorithmic Power and Politics. Oxford Studies in Digital Politics. doi: 10.1093/oso/9780190493028.001.0001

Burawoy, Michael (1979). Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism. Chicago: University of Chicago Press.

Carr, Nicholas (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. New York: W. W. Norton & Company.

Caru, Antonella y Cova, Bernard (2007). Consuming Experience. London: Routledge.

Casilli, Antonio (2021). En attendant les robots: enquête sur le travail du clic. Essais. Paris: Éditions Points.

Castells, Manuel (1996). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. (Vol. 1). México: Siglo XXI.

Charriez Cordero, Mayra (2012). «Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa». Revista Griot, 5(1): 50-67.

Cocco, Giuseppe y Oliveira Vilarim, Gilvan de (2009). «Trabalho imaterial e produção de software no capitalismo cognitivo». Liinc em Revista, 5(2): 148-151. doi: 10.18617/liinc.v5i2.315

Collins, Patricia Hill (1986). «Learning from the Outsider Within: The Sociological Significance of Black Feminist Thought». Social Problems, 33(6): 14-32.

Collins, Patricia Hill (1990). Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Boston: Unwin Hyman.

Collins, Randall (2004). Interaction Ritual Chains. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Csikszentmihalyi, Mihaly (1990). The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row, Publishers.

Dewey, John (2005) [1934]. Art as Experience. New York: Penguin Books.

Dubet, François (2010). Sociología de la experiencia. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Dubet, François (2011). La experiencia sociológica. Barcelona: Gedisa.

Dupuis, Mathieu (2024). «Algorithmic Management and Control at Work in a Manufacturing Sector: Workplace Regime, Union Power and Shopfloor Conflict over Digitalisation». New Technology, Work and Employment: 1-21. doi: 10.1111/ntwe.12298

Floros, Konstantinos (2024). «Rethinking Algorithmic Management in Minor Key: The Case of Housecleaning Platform Labour in Denmark». Platforms & Society, 1. doi: 10.1177/29768624241273468

Fuchs, Christian (2014). Social Media: A Critical Introduction. London: Sage.

Gabelas-Barroso, Antonio; García-Marín, David y Aparici, Roberto (coords.) (2023). La invasión del algoritmo. Barcelona: Gedisa.

Gray, David; Brown, Suni y Macanufo, James (2010). Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. California: O’Reilly Media.

Himanen, Pekka (2004). La ética del hacker y el espíritu de la era de la información. Barcelona: Destino.

Himanen, Pekka (2012). La ética hacker. Disponible en: https://globalizacionydemocracia.udp.cl/wp-content/uploads/2014/03/PEKKA_HIMANEN_2012.pdf, acceso 16 de junio de 2024.

Jameson, Frederic (1984). Postmodernismo or the Cultural Logic of Late Capitalism. Oxford: New Left Review Ltd.

Jay, Martin (2005). Songs of Experience. Modern American and European Variations on a Universal Theme. Berkeley: University of California Press.

Jiménez González, Aitor y Rendueles Menéndez de Llano, César (2020). «Capitalismo digital: fragilidad social, explotación y solucionismo tecnológico». Teknocultura, 17(2): 95-101.

Land, Nick (2014). «#Accelerate». Disponible en: https://syntheticedifice.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/06/accelerate.pdf, acceso 18 de junio de 2024.

Lupton, Deborah (2014). Digital Sociology. London: Routledge.

Lyotard, Jean (1998) [1979]. La condición postmoderna. Informe sobre el saber. Madrid: Ediciones Cátedra.

Marres, Noortje (2017). Digital Sociology: The Reinvention of Social Research. London: Wiley.

Martuccelli, Danilo y Santiago, José (2017). El desafío sociológico hoy. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Morozov, Evgeny (2015). La locura del solucionismo tecnológico. Madrid: Katz.

O’Neil, Cathy (2016). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. New York: Crown.

Orton-Johnson, Kate y Prior, Nike (eds.) (2013). Digital Sociology: Critical Perspectives. Basingstoke: Palgrave-McMillan.

Pariser, Eli (2011). The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You. New York: Penguin Press.

Pesole, Annaros; Urzí, Cesira; Fernández-Macías, Enrique; Biagi, Federico y González Vázquez, Ignacio (2018). Platform Workers in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Disponible en: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC112157, acceso 4 de diciembre de 2023.

Reckwitz, Andreas (2017). The Invention of Creativity. Cambridge: Polity Press.

Riesman, David (1964). La muchedumbre solitaria. Buenos Aires: Paidós.

Rosa, Harmut (2019). Resonancia. Una sociología de la relación con el mundo. Capellades: Katz.

Rueda, Antonio; Méndez, Juan José; Trinidad, Pablo y Collado, Luis (2023). Empleabilidad y talento digital. Índice de Talento Digital 2022. Edición V. Madrid: Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Fundación VASS. Disponible en: https://fuam.es/wp-content/uploads/2023/07/Informe-Talento-Digital-2022.pdf, acceso 21 de agosto de 2023.

Ruoppa, Raine (2019). «John Dewey’s Theory of Aesthetic Experience: Bridging the Gap Between Arts and Sciences». Open Philosophy, 2(1): 59-74. doi: 10.1515/opphil-2019-0007

Schiller, Dan (1999). Digital Capitalism: Networking the Global Market System. Cambridge: The MIT Press.

Schwab, Klaus (2016). La cuarta revolución industrial. Madrid: Debate.

Sennett, Richard (2000). La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama.

Simmel, Georg (2002) [1911]. Sobre la aventura. Ensayos filosóficos. Barcelona: Península.

Srnicek, Nick (2018). Capitalismo de plataformas. Buenos Aires: Caja Negra.

Thompson, Clive (2019). Coders: The Making of a New Tribe and the Remaking of the World. New York: Penguin Press.

Thompson, Edward Palmer (1978). The Poverty of Theory & Other Essays. London: Merlin.

Unión Europea (2023). 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. Disponible en: https://commission.europa.eu/document/download/9fc32029-7af3-4ea2-8b7a-4cd283e8e89e_en?filename=cellar_12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02_DOC_1.pdf&prefLang=es, acceso 10 de junio de 2024.

Weber, Max (2012) [1905]. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza.

Williams, Alex y Srnicek, Nick (2013). Acelera. Manifiesto por una política aceleracionista. Disponible en: https://syntheticedifice.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/08/manifiesto-aceleracionista1.pdf, acceso 15 de junio de 2024.

Wright Mills, Charles (1961). La imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura Económica.

Zafra, Rosario (2017). El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital. Barcelona: Anagrama.

Zuboff, Shoshana (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs.

1 Este apartado ofrece una síntesis muy concisa del análisis completo de las experiencias de vida de trabajo de estos profesionales. Con el fin de focalizar adecuadamente la atención del lector, se incluyen en cursiva todos los términos que aluden a categorías conceptuales o a parámetros claves de esta experiencia típico-ideal.

2 Todos los nombres son ficticios. Los datos entre paréntesis corresponden a la codificación utilizada en los relatos. El primer guarismo corresponde al código del entrevistado, y el segundo al número de párrafo.

Figura 1. Focos de experiencia de los desarrolladores de software

Fuente: Elaboración propia.

RECEPCIÓN: 12/02/2024

REVISIÓN: 27/05/2024

ACEPTACIÓN: 11/10/2024