¿Brecha cultural? Percepciones de elites políticas, económicas y militares españolas respecto de las Fuerzas Armadas

A Cultural Gap? Perceptions of the Armed Forces Held by Spanish Political, Economic and Military Elites

Alberto Bueno, Marién Durán y Rafael Martínez

|

Palabras clave Fuerzas Armadas

|

Resumen La existencia, o no, de una brecha cultural entre elites militares y elites civiles, es decir, la convergencia o divergencia en valores y percepciones entre dichas elites respecto a la administración militar, puede dificultar el desarrollo de la política de defensa. Esta investigación examina las percepciones de tres grupos de elites españolas (políticas, empresariales y militares) sobre las Fuerzas Armadas, a partir de 46 entrevistas estructuradas en profundidad y 93 encuestados, para comprobar la existencia de dicha brecha. El análisis aborda dos dimensiones: a) valores compartidos entre institución castrense, sociedad y decisores políticos; b) percepciones sociales. Los principales resultados de este trabajo son: a) algunos de los tópicos sociales se reproducen también entre las elites; b) las elites militares muestran una mayor convergencia con las económicas que con las políticas. |

|

Key words Armed Forces

|

Abstract The existence or otherwise of a culture gap between military elites and civilian elites (that is, convergence or divergence in values and perceptions between these elites regarding military administration) can hinder defence policy. This research examines the perceptions about the Armed Forces held by three groups of Spanish elites (political, business and military), based on 46 in-depth structured interviews and 93 survey respondents, to verify the existence of such a gap. The analysis addresses two dimensions: a) shared values between the military, society and political decision-makers; b) social perceptions. The main findings of this study are: a) some social stereotypes are also reproduced among the elites; b) the military elites exhibit a greater convergence with the economic elites than with the political elites. |

Cómo citar

Bueno, Alberto; Durán, Marién; Martínez, Rafael (2025). «¿Brecha cultural? Percepciones de elites políticas, económicas y militares españolas respecto de las Fuerzas Armadas». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 189: 5-22. (doi: 10.5477/cis/reis.189.5-22)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es

Alberto Bueno: Universidad de Granada | albertobueno@ugr.es

Marién Durán: Universidad de Granada | mduranc@ugr.es

Rafael Martínez: Universidad de Barcelona | rafa.martinez@ub.edu

Introducción1

Las interacciones entre la elite política y la militar tienen un impacto relevante en la conformación de la percepción social sobre las cuestiones militares y de defensa (Kertzer y Zeitzoff, 2017: 544-545; Golby, Feaver y Dropp, 2018), así como en la articulación de las políticas de seguridad y defensa (Chaqués-Bonafont, Palau y Baumgartner, 2015; Mathieu, 2015). Por tanto, el estado de las relaciones civiles-militares (en adelante, CMR) es clave en la política de defensa.

Las CMR se han entendido durante décadas como un espacio de confrontación entre ambas elites, en el que se dirimía si los líderes políticos asumían el control de la política de defensa y de las fuerzas armadas (en adelante, FAS). Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que las CMR trascienden esa dicotomía, constituyendo un sistema en el que interactúan tres actores: políticos, militares y sociedad (Fitch, 1998; Barany, 2012; Pion-Berlin y Martínez, 2017). Las relaciones entre los dos últimos conducirían a la convergencia (Janowitz, 1960); esto es, a compartir algunas visiones sobre las políticas y el sistema político. Por ello, unas FAS distantes de su tejido social en extracción, ideas, valores, etc., supondrían un mal síntoma para las CMR. Moskos y Wood (1988) denominaron a estos vínculos «integración externa de las fuerzas armadas», refiriéndose implícitamente a la legitimidad social.

La necesidad de converger con su sociedad no significa que las FAS pierdan su integración interna, es decir, los rasgos y vínculos que les facilitan cohesión grupal, su ethos. En efecto, tradicionalmente los militares han manejado códigos y valores distintos a los de la sociedad. No obstante, en las sociedades posmodernas la tendencia es la contraria: la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar, con un incremento de la permeabilidad entre ambos y el debilitamiento de los valores marciales ajenos a los sociales (Allen y Moskos, 1997).

Sin embargo, la convergencia no consiste únicamente en una aproximación en valores entre la sociedad y sus FAS, la civilianization (Janowitz,1960) como opuesta al profesionalismo (Huntington, 1957). Esta dimensión recoge todos aquellos aspectos que pueden acercar o alejar ambos mundos. Esa interacción entre civiles y militares tiene una vertiente estructural, sociopolítica, otra institucional y una última ideacional, referida esta a los aspectos más subjetivos y culturales de la acción humana (Kuehn y Lorenz, 2011; Levy, 2012). Por ello, la literatura ha puesto el foco en la existencia, o no, de una brecha cultural entre lo civil y lo militar (Collins y Holsti, 1999; Feaver y Kohn, 2001; Nielsen, 2022; Feaver, 2003; Szayna et al., 2007; Rahbek-Clemmensen et al., 2012).

En el caso de España, en la etapa posfranquista el objetivo crucial fue asentar la supremacía civil en las CMR (Serra, 2008), alcanzada a finales de la década de los ochenta. Lograda esta, el interés por examinar el control sobre las FAS decayó (Bueno, 2019). No ocurrió así con el análisis del desencuentro entre la milicia y la sociedad, que evidenció altos niveles de rechazo y posturas críticas hacia lo militar o la política defensa, con importantes clivajes territoriales o ideológicos. La dominante imagen negativa y poco prestigiada de las FAS fue el objeto esencial de estudio (Díez-Nicolás, 1986, 1999, 2006; Martínez y Díaz, 2007; Martínez, 2008; Cicuéndez Santamaría, 2017; Martínez y Durán, 2017; Navajas, 2018; Calduch, 2018; Martínez 2020; Martínez y Padilla, 2021). Al mismo contribuyó la serie de encuestas sobre FAS y sociedad que realizó entre 1997 y 2017 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)2.

En cambio, la inquietud investigadora surge al comprobar que son escasos los trabajos que indagan sobre la potencial brecha entre elites implicadas en la configuración e implementación de la política de defensa (Martínez y Díaz, 2005; Caforio, 2007). Por consiguiente, el presente trabajo tiene como objetivo comprobar si, tal y como la hipótesis sostiene, en España existe una brecha cultural, cultural gap, entre elites militares y civiles.

Por elites se entiende, lato sensu, aquellas que tienen y ejercen el poder (Scott, 2008). Hablando de política de defensa, las elites políticas y las militares. No obstante, también se han incluido, como actores que interactúan en ese sistema, a las elites económicas del sector de la defensa. No en vano, en la construcción de dicha política influyen factores, coyunturales y estructurales, de índole internacional, económica y social, pero en el que compiten entre sí los intereses de esas tres elites: dos elites, la económica y la política, a las que se denomina elites civiles; y la elite militar, comprendiendo a los altos mandos de los Estados mayores de los ejércitos y de la Defensa.

Esta investigación se nutre de los datos de carácter cualitativo y cuantitativo generados por el proyecto de investigación 2020-2024 de la Agencia Estatal de Investigación: Repensando el papel de las Fuerzas Armadas ante los nuevos desafíos a la seguridad (REPENFAS21). El artículo se estructura profundizando, en primer lugar, en el marco teórico sobre la brecha cultural. A continuación, fija las principales características de las CMR en España para establecer un marco contextual de referencia y, más adelante detallar la metodología de investigación. Como cuarto epígrafe se exponen los resultados del análisis a partir de las diversas variables propuestas para, finalmente, apuntar las conclusiones y futuras líneas de investigación.

El concepto de CMR ha sido y es ampliamente debatido en la literatura. Según Nielsen y Sneider (2009: 3) engloba distintos tipos de relaciones:

- Entre la institución castrense y la sociedad en general.

- Entre los militares y el nivel político-administrativo del Estado.

- Entre los líderes militares y sus organizaciones en el propio seno de las FAS.

Sin soslayar la importancia de esta última y su relevancia al analizar la cultura organizacional, las dos primeras muestran los territorios en los que puede residir la brecha cultural.

Se asume que las CMR serán más complicadas cuanto mayor sea la brecha entre ambos mundos (mayor autonomía institucional, mayor influencia política, valores sociales muy diferenciados, etc.). No obstante, el concepto de gap tampoco cuenta con una definición unánimemente aceptada, aunque sí pueden identificarse atributos comunes como los aspectos culturales: si los valores, en sentido amplio, de civiles y militares difieren o convergen (Rahbek-Clemmensen et al., 2012; Cohen y Cohen, 2022).

En este trabajo el término cultura se aborda desde una aproximación tanto sociológica como politológica. La primera se refiere a un:

Sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas, por medio de las cuales la gente comunica, perpetúa y desarrolla sus conocimientos sobre las actitudes hacia los demás y hacia el mundo (Geertz, 1997: 19).

Por tanto, afecta a un complejo entramado de experiencias, valores y expectativas que pueden variar dentro de un mismo entorno cultural, manifestada a través de diferentes interpretaciones de la realidad. El prisma politológico adopta la idea de cultura política que, en relación con la defensa, se fija en las actitudes, opiniones u orientaciones hacia objetos e instituciones de la política, cuya configuración puede ser distinta según los diferentes grupos sociales (Bueno et al., 2023).

Esto plantea la cuestión de cómo coexisten la cultura organizacional de la administración militar y la cultura política de los ciudadanos, pues no es raro acoger una visión despreciativa o estereotipada del otro, motivada por el desconocimiento recíproco. Quebrar o superar la brecha requiere que ambas partes se entiendan, valoren y respeten mutuamente (Martínez, 2024). Cuando se piensa en las elites, sus valores están determinados por la propia cultura organizacional, los procesos de socialización en las normas, así como las trayectorias en el seno de la organización y las percepciones grupales. La cultura organizativa conforma así su interpretación de los contextos y, en última instancia, el comportamiento del núcleo estratégico (Mintzberg, 2012).

En el caso de los militares, son un grupo social institucionalizado, sujeto al Estado y a su ordenamiento jurídico. Tienen interiorizados valores como sacrificio, unidad y disciplina, pues se trata de una institución con una cadena de mando intensamente jerarquizada (Huntington, 1957), en la que las pautas se transmiten formalmente. Sus acciones están determinadas por las normas militares, los valores en los que se han socializado en las academias militares, las doctrinas, los procedimientos operativos; en general, por el adiestramiento (Ruffa, 2017: 394).

Las diferencias o similitudes de valores entre ambos grupos se han estudiado relacionando políticos y militares, y militares y sociedad civil (Avant, 1988; Cohen, 2000; Forster, 2012; Rahbek-Clemmensen et al., 2012). Avant (1988) analiza si los militares son representativos de la sociedad —valores o diversidad geográfica—, y si ello evita que se conviertan en una suerte de estamento. Sobre el particular, concluye que las CMR serán más saludables cuanto más se parezcan las FAS a la sociedad de la que se nutren y a la que sirven. Por su parte, Cohen (2000), analizando el grado de autonomía que tienen los militares, así como la influencia de los responsables civiles y militares en el proceso decisor de políticas, en especial en las relativas al uso de la fuerza, enfatiza la relación entre los valores, la cultura militar, y la social. Rahbek-Clemmensen et al. (2012) subrayan dos brechas3:

- Cultural gap, si las actitudes y valores de la población civil y militar difieren.

- Brecha demográfica: si el ejército representa o no a la población en su composición partidista y socioeconómica.

Respecto de la primera brecha, señalan como variables analíticas las percepciones mutuas, los procesos de socialización normativas o las trayectorias organizacionales; para la segunda recalcan los orígenes geográficos, la etnia, la filiación política o el bagaje familiar o socioeconómico.

Por su parte, Forster (2012) precisa dos gaps: expectativas-compromisos y respeto-valor. El primero alude al desajuste entre las exigencias de las misiones asignadas a las FAS y los recursos que los gobiernos están dispuestos a proporcionarles para efectuarlas. El segundo gap explica que los ciudadanos respetan, pero valoran poco, el sacrificio de quienes se ponen en peligro al servicio del país. Por ello, reclama una deseable convergencia de valores entre ambas elites, desde la asunción de la necesaria representatividad, en valores, cultura y pluralismo de las FAS con respecto a la sociedad.

Así, dependiendo de cómo políticos y militares perciban los valores, puede socavarse la efectividad de las CMR y afectar a la cooperación, la coordinación o a la colaboración entre ambos (Feaver y Kohn, 2000: 29). Esta relación entre el experto militar y el ministro ha sido calificada como un problema moderno de CMR (Huntington, 1957; Bland, 1999), así como uno de los principales factores para comprender el funcionamiento de los ministerios de defensa (Mukherjee y Pion-Berlín, 2022). Este vínculo entre los líderes políticos y sus asesores militares puede basarse en la confianza o estar marcado por la desconfianza entre los que no están informados y los que saben.

Cuando Bland (1999) propuso el «problema del experto» sostuvo que el ministro, a través del trato ordinario con los altos mandos, debe crear un ambiente de confianza y respeto por sus puntos de vista, ya que esto facilitará la construcción de consensos con el experto. El ministro también debe exigir su lealtad y dejar claro que es él quien toma las decisiones y rinde cuentas al pueblo. Si los militares van a servir y asesorar a los gobiernos democráticos, «necesitan desarrollar una mentalidad más amplia, que apoye el gobierno democrático, la política exterior y el control civil» (Mukherjee y Pion-Berlin, 2022: 789). Por consiguiente, los valores militares y civiles debieran converger para evitar abrir una brecha que genere problemas irresolubles.

Se colige de lo expuesto que para medir la calidad o salud de las CMR la literatura coincide en apuntar la existencia de una brecha que, en términos de Geertz (1997), se puede llamar cultural y que comprende dos dimensiones:

- La primera, referida a valores compartidos, de convergencia o divergencia entre la institución castrense, la sociedad y los decisores políticos.

- Otra relacionada con las percepciones existentes respecto de la milicia.

Las relaciones civiles militares en España

En el caso español, los cambios acaecidos en los últimos cuarenta años han supuesto una evolución positiva que ha reducido la brecha cultural. No obstante, hay que recordar que, en 1986, consolidada la democracia española y tras ser aceptado como socio en la Unión Europea, España tenía ante sí todavía importantes retos en lo concerniente a la milicia. Uno de ellos era construir unas positivas CMR. No en vano, el militar español no estaba socialmente bien considerado, un 47 % de los jóvenes los valoraba profesionalmente incapaces, un 37 % capaces4, y atesoraba una negativa carga política: la sociedad identificaba ejército con franquismo. Durante las décadas de los ochenta y noventa, las FAS era la institución en la que menos se confiaba (datos del European Value Systems Study Group, recogidos por Villalaín Benito, 1992: 284), percibidas como técnicamente deficientes, un 39 % de los españoles, 57 % entre los jóvenes, no las creía preparadas para defender España del ataque de otro país; por contra, un 35 %, 29 % en la juventud, sí5. Por otro lado, la importante presencia de bases y tropas estadounidenses en suelo español tampoco ayudaban a limar esa tendencia. En 1989 los españoles otorgaban un prestigio muy bajo a ser soldado, mientras que el cumplimiento del servicio militar obligatorio había resultado una experiencia desagradable para el 42 % de los reclutas6. En 1990, los partidos políticos eran la única institución peor valorada que las FAS7. Pese a todo, no se trataba de una sociedad pacifista, sino que poseía rasgos de un antimilitarismo más visceral que racional (Martínez y Díaz, 2005). Ante el intenso alejamiento de la sociedad con las FAS, los sucesivos gobiernos postularon la necesidad de promocionar una cultura política de defensa.

Desde finales de los noventa, la valoración de la opinión pública mejoró progresivamente, llegándose en 2015 a un escenario donde la Guardia Civil, la Policía Nacional y las FAS eran las tres instituciones del sistema político español mejor valoradas8. Hubo varios factores involucrados en este cambio: el descrédito general de la política, reformas legales e institucionales, distancia histórica del golpe de Estado de 1981, la disminución de la presencia militar estadounidense, la abolición del servicio militar obligatorio, el declive de la endogamia militar, la ausencia de escándalos de corrupción en la administración militar y, sobre todo, el impacto social positivo de las misiones internacionales llevadas a cabo por las FAS (Martínez y Durán, 2017: 2). Redirigir el foco de los militares españoles desde el contexto interno hacia el exterior fue, por tanto, el punto de inflexión clave para este cambio de tendencia (Martínez, 2007: 228)9. Al inicio de la tercera década del siglo xxi puede afirmarse que (Martínez, 2020, 2022; Martínez y Padilla, 2021; Bueno et al., 2023):

- Ser militar es una profesión poco valorada, pero en la que se tienen integrados los reclutamientos no tradicionales y de la que la sociedad acepta su particular ethos.

- Las FAS responden a un modelo de ejército pequeño y bien preparado, aunque considerado caro. Así, la sociedad las aprecia cada vez mejor formadas y equipadas, y con un volumen idóneo de efectivos, mas no desea incrementar los recursos económicos asignados.

- La sociedad aprueba las nuevas misiones de las FAS, operaciones internacionales, catástrofes y calamidades, etc., pero, aunque cree que los militares están preparados para defender España, una buena parte tiene dificultades para asumir las funciones más tradicionales de defensa nacional, defensa territorial y disuasión.

- Los militares españoles padecen disonancia cognitiva: creen no gozar ni de la confianza, ni del respeto conciudadanos; en cambio, la sociedad los valora, en términos generales, positivamente, y los percibe como un factor de prestigio internacional y ajenos a cualquier pretensión de dirección política del país.

- La sociedad no desea suprimir las FAS, pero ambiciona una mayor integración europea, multilateral, de la política de defensa.

Para comprobar la hipótesis sobre si existe una brecha cultural entre las elites civiles y militares, se han utilizado los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en el proyecto de investigación REPENFAS21. Se inicia elaborando un recopilatorio de los principales ítems sobre defensa y FAS en documentación institucional y seleccionando preguntas que sobre estas temáticas se han efectuado diferentes estudios, preferentemente del CIS (véase la relación íntegra de documentos y cuestionarios en anexo 1)10.

A partir de esta revisión sistemática, se plantearon cuatro bloques temáticos (la acción exterior, la visión social de las FAS, las propias FAS y las estructuras institucionales de la seguridad nacional) en el que se integraron la cincuentena de preguntas con las que se operativiza los ítems que conformaron el cuestionario (véase anexo 2) para realizar las entrevistas estructuradas en profundidad a elites11. Las entrevistas se aplicaron entre mayo y noviembre de 2021. Se aplicaron a tres grupos de elites:

- Catorce de los diecisiete directivos seleccionados de empresas españolas referentes en los principales sectores de la industria de defensa (véase anexo 6.1).

- Veinte almirantes y generales de los Estados mayores de los tres ejércitos y de la Defensa; así como altos mandos militares del Ministerio de Defensa (véase anexo 6.2).

- Doce de los veinte portavoces parlamentarios de la xiv legislatura en las Comisiones de Defensa del Congreso y del Senado español (véase anexo 6.3).

Todas las entrevistas se realizaron de manera presencial. Las más de sesenta horas de grabación fueron transcritas por la empresa Amberscript en 728 páginas. La codificación y análisis de todas las transcripciones fue afrontado por dos miembros del equipo de investigación para eludir sesgos y advertir divergencias en la interpretación. Los textos de las entrevistas se han analizado con técnicas de análisis de texto basadas en el uso de R (R Core Team, 2023), con las librerías quanteda (Benoit et al., 2018) y topicmodels (Grün y Hornik, 2011). Para la modelización de temas se ha usado la asignación latente de Dirichlet (Latent Dirichlet Allocation).

Para garantizar el anonimato de los entrevistados y poder hacer referencia explícita a fragmentos de sus respuestas, se indican las referencias Político/Directivo/Militar y el número asignado en la codificación12.

Para fortalecer cuantitativamente las evidencias cualitativas extraídas de las entrevistas, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, se implementa, mediante el programario Qualtrics, un cuestionario autoadministrado on line de preguntas cerradas (véase anexo 7) a todos los coroneles que realizaban en enero de 2022 el curso de ascenso a general (n = 70)13 y a los demás parlamentarios de las antecitadas comisiones parlamentarias (29 senadores y 55 diputados), obteniendo un 100 % de respuestas de los militares y un 27 % de los segundos, primordialmente de los grupos popular y socialista. Concluido todo el proceso de entrevistas y encuestas estalló la guerra en Ucrania; existía la oportunidad de activar un experimento natural, por lo que se decide repetir a los 46 entrevistados solo aquellas preguntas susceptibles de variar el sentido de la respuesta por el impacto del conflicto (véase anexo 8)14.

Con todo ello, se hizo un análisis descriptivo exploratorio que mostraría, en su caso, la existencia de la brecha cultural aportando toda la riqueza posible de matices y, a través de las evidencias cualitativas, apuntar vectores hacia los que encaminar un postrer estudio explicativo. Conviene advertir que el exiguo porcentaje de respuesta tanto de parlamentarios encuestados como del experimento con entrevistados invitaba a no tener en consideración esos datos. No obstante, dada la extrema dificultad de entrevistar o encuestar a estas elites sobre estas temáticas, y asumiendo la debilidad científica de esas concretas aportaciones, se optó por no descartarlas.

Del bloque temático de preguntas que las entrevistas y encuestas tenían sobre visión social de las FAS, se han seleccionado seis variables con las que analizar el posible cultural gap, en sus dos dimensiones, entre elites. Una variable, valores preferidos para un hijo y para un militar, completará la primera dimensión, mientras que las otras cinco variables componen la dimensión de percepción social:

- Capacitación.

- Cohesión social.

- Pluralismo.

- Imagen social.

- Prestigio.

Sobre la primera, un proceso fundamental para comprender las relaciones civiles-militares se refiere a la necesaria convergencia en valores entre la sociedad y su administración militar. Se preguntó por los esenciales en la formación militar y en la de su hijo/a, como forma indirecta de preguntar por la deseabilidad social de determinados valores. Ello permite comprobar si los militares quieren para sí y para sus hijos valores diferenciados, si ocurre lo mismo en los otros dos grupos de elites, y si entre las elites hay visiones próximas o lejanas.

La variable capacitación profesional se asumió, reproduciendo sin variación alguna, la pregunta de los cuestionarios del CIS que indaga sobre si esta les permite cumplir eficazmente su labor. La cohesión social alude a la posibilidad de que un servicio para la juventud, bien de carácter social o bien en las FAS, pueda ser vehículo de socialización, de traslación de valores colectivos que promuevan una cultura de compromiso y unión generadora de integración nacional.

Sobre la idea de convergencia o divergencia estriba la cuestión de si los ejércitos deben reproducir, o no, la diversidad lingüística, política y religiosa de un país; en definitiva, su pluralidad. La pluralidad social de España se focaliza en la diversidad lingüística, religiosa y política. Busca cotejar si las FAS reflejan esta pluralidad, tanto desde un punto descriptivo como normativo; esto es, si ya la reflejan o si, caso de no ocurrir, deberían hacerlo.

La variable imagen social se operativizó, no cuestionándoles por su propia percepción, sino por la imagen que ellos entendían que poseen la sociedad, las elites y los medios de comunicación sobre las FAS. Además, habida cuenta de la dificultad de la sociedad española para aceptar misiones estrictamente de defensa, también se indagó sobre el impacto en la imagen de la milicia de dos recientes actuaciones no vinculadas a misiones clásicas de defensa nacional, sino a catástrofes y calamidades: en las duras tormentas invernales de 2021 y durante la pandemia de la COVID-19. Por último, ahondando en la visión social de las FAS, se examina si se considera la profesión militar una profesión de prestigio, así como a las razones, en su caso, del desprestigio.

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis de existencia de una brecha cultural entre elites. No obstante, el análisis por dimensiones planteado muestra que esa brecha es casi inexistente en la dimensión de valores y adquiere una mayor visibilidad en los aspectos que se circunscriben a la dimensión de percepción social.

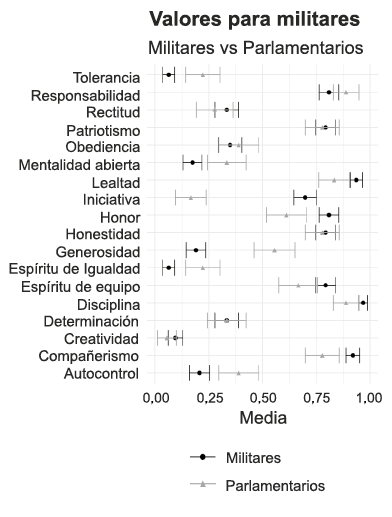

Las elites entrevistadas divergen en los valores que quieren para un militar y en los que quieren para un hijo, por lo que prima la divergencia entre la sociedad y su administración militar. Sin embargo, al contrario de lo que esta primera afirmación invita a pensar, la convergencia es el patrón general en cuanto a valores, dado que elites militares, políticas y económicas coinciden sustancialmente en qué valores quieren para sus hijos y cuáles para un militar. Por tanto, están de acuerdo en que los valores han de ser diferentes, y, al mismo tiempo, concurren en cuáles han de ser dichos valores. Algo que ocurría, con carácter general, en las futuras elites civiles y militares españolas (Martínez, 2007: 145-148).

En general, todos esperan de sus hijos —es decir, asumen la deseabilidad social de estos valores—: servicio a los demás, sacrificio o compromiso. Si bien, existen algunas particularidades en la preferencia por valores de segundo y tercer orden. Así, la lealtad y el compañerismo son importantes para los militares; los políticos reiteran el respeto y reclaman valores democráticos; mientras, los empresarios señalan el sentido de autoridad como relevante (véase tabla 1).

Del mismo modo, hay una coincidencia sustancial de las tres elites sobre qué valores deberían desarrollar los militares en su formación y en el desempeño de su profesión (véase tabla 2). Para los políticos, el respeto es el valor más citado, lo que puede ser un indicador de algún recelo de insubordinación militar a la autoridad civil. Para la milicia, la lealtad es esencial, mientras que los directivos apuntan a la disciplina. En cualquier caso, estos dos últimos valores son señalados por las tres elites como esperables en un militar, propios de su adiestramiento y ethos.

A su vez, y conectados en mayor profundidad con la organización, los militares dan mucha relevancia a la idea de servicio, sacrificio y compañerismo. Las elites empresariales inciden en el sentido del deber, el profesionalismo y el patriotismo. Ninguno de los tres grupos sociales destaca valores épicos, aunque la idea de sacrificio podría encajar en esta categoría, lo que aproximaría al argumento de una sociedad posheróica (Luttwak, 1995).

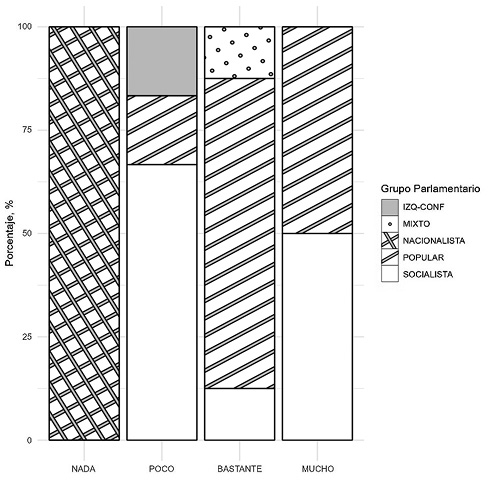

Por otra parte, los encuestados, coroneles y resto de parlamentarios, tienen un planteamiento similar respecto de los valores esperables en un militar y, de hecho, tanto la disciplina como la lealtad aparecen destacados y con coincidencia entre ambos colectivos (véase gráfico 1). Algo que, igualmente, se puede decir, y vuelve a haber coincidencia entre entrevistados y encuestados, de la responsabilidad, patriotismo y compañerismo. Aparecen también destacados el espíritu de equipo y la honestidad. Esta gráfica permite observar que la coincidencia entre ambas elites, militares y políticas, también existe, respecto de qué valores les resultan menos relevantes, creatividad, mentalidad abierta, espíritu de igualdad. De hecho, solo dos valores tienen una valoración disímil, la iniciativa y la generosidad.

Gráfico 1. Valores principales de un militar según elites encuestadas (%)

Nota 1: La relación de valores era una lista cerrada ofrecida por el cuestionario.

Nota 2: Las líneas finas representan intervalos de confianza al 95 %.

Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, los resultados sobre la dimensión de valores muestran una brecha débil, con visiones compartidas sobre un ideal de ciudadanía y, pese a la coincidencia en lo principal, con ligeros matices sobre los valores esperables de los profesionales de los ejércitos. Mientras militares y empresarios inciden en valores relevantes para el desempeño organizacional, los representantes políticos apuntan a valores —sacrificio, disciplina, etc.— que reforzarían la virtud huntingtoniana de las CMR.

Hay unanimidad entre las elites, entrevistadas y encuestadas, en considerar que los militares españoles están notablemente capacitados profesionalmente. Una valoración que contrasta con ese exiguo prestigio asociado a la profesión militar, con el hecho de que la imagen social no haya mejorado tanto como se cree con acciones de mayor calado social —pandemia, incendios, nevadas, erupciones volcánicas—, y con el notable desconocimiento social de lo que esta profesión y su desempeño suponen. Por consiguiente, no se aprecia que exista una brecha entre las elites civiles y militares respecto a esta cuestión.

La única divergencia al sentir general se produce en los portavoces de los grupos parlamentarios de partidos nacionalistas periféricos, aunque por distintas razones. La primera divergencia se plantea respecto a un recelo democrático: «siempre y cuando en esa formación se establezcan los mínimos democráticos de un ejército de un país democrático» (Político 3). La segunda se refiere al tipo de misiones que desarrollan, fundamentalmente las de tipo humanitarias o de emergencias: «bastantes no encajan con su expertise profesional y, en cambio, las FAS han sido empleadas en estas situaciones» (Político 5).

También se apuntan «carencias de medios técnicos y materiales que reducen la capacitación» (Directivo 3), o de la falta de adiestramiento derivada de la imposibilidad de desplegarse en escenarios reales y, en consecuencia, de probar su capacitación sobre el terreno:

[...] el problema es la disminución de recursos. Esto hace que tengamos un problema en la formación, adiestramiento y preparación avanzadas. El problema será si tenemos que entrar en combate (Militar 8);

«se puede degradar por la pérdida de capacidades que pueden influir en la formación y preparación» (Militar 17). Por último, se señala una muy desigual preparación en función del ejército, lo que provoca que «sólo una pequeña parte de los militares estén de verdad preparados para el combate» (Directivo 11).

Las elites militares y económicas perciben una mayor necesidad de fomentar medidas de cohesión social; esto es, de acercamiento y conocimiento, por parte de la sociedad, respecto de la labor de las FAS. No obstante, de forma mayoritaria se explicita que establecer medidas políticas en esta dirección (restablecimiento del servicio militar —como Alemania— o implantación de modelos de servicio civil —como Francia—) es inviable por el contexto político e institucional, y el rechazo social:

[...] no creo que [la] veamos aquí [en España], sería inviable, sobre todo por la falta de identificación nacional y con valores comunes de ciertos grupos (Militar 8).

Empero, varios militares reflejan la idea de que las FAS no han de ser responsables de llevar a cabo acciones en esa dirección:

[...] veo con buenos ojos el objetivo de contribuir a una mayor cohesión, incluso a la posibilidad de involucrar a toda la sociedad en producir algo concreto, específico y normalizado en la propia sociedad. Lo que no veo es que eso sea una responsabilidad del ejército (Militar 15).

Esa necesidad no es requerida con tanta intensidad por las elites políticas; incluso la consideran contraproducente. Una opinión que no ha resultado inesperada, habida cuenta que el análisis del resto de los bloques temáticos de las entrevistas y encuestas revelan que, en líneas generales, adolecen de conocimientos claves en cuestiones de seguridad nacional y de defensa, y atesoran un exiguo interés y una opinión no especialmente favorable respecto de las FAS.

Las elites militares creen que las FAS ya reflejan el pluralismo de la sociedad española, si bien lo circunscriben a la pluralidad religiosa. Piensan fundamentalmente en integrantes que profesan la religión islámica, o son agnósticos o ateos. El primer supuesto es significativo porque esta es una realidad en las plazas militares de las ciudades de Ceuta y Melilla. El segundo interpela a la fuerte raigambre católica de los ejércitos en España, donde algunas ceremonias rituales siguen integrando una liturgia cristiana; algo complejo de encajar en un Estado constitucionalmente aconfesional.

En cuanto al pluralismo político, resulta más problemático, no tanto en su dimensión ideológica, como cuanto en el clivaje identitario-territorial. Varios generales, y algún empresario, exmilitar, señalan que los sentimientos de pertenencia a nacionalismos periféricos no solo están poco representados, sino que resultan inconvenientes para las FAS: «no todas las sensibilidades políticas están incluidas en las FAS, ya que se corresponde más con las personas que creen en España como una unidad» (Militar 18). No obstante, la elite militar en su conjunto considera que las diferencias que pudieran existir en su seno no son problema per se para el desempeño de la organización, siempre y cuando esa diversidad no lleve a quebrar la cultura organizativa dentro de la institución. Por el contrario, sí sería un problema el establecimiento de cuotas con el fin de garantizar que colectivos o minorías concretas estuviesen representados de manera suficiente en número, cargo o empleo; esas diferencias, entienden, podrían quebrar la unidad de la institución.

La idea argüida por los militares de que las FAS ya son reflejo de la sociedad choca con la percepción de la elite política, donde abundan las opiniones contradiciéndola. De hecho, los políticos sostienen una posición normativa sobre su necesidad. No así los empresarios, quienes, arropados en el pragmatismo, perciben que el pluralismo no es algo exigible o que haya de ser promovido en la institución castrense; no lo creen necesario para los cometidos castrenses.

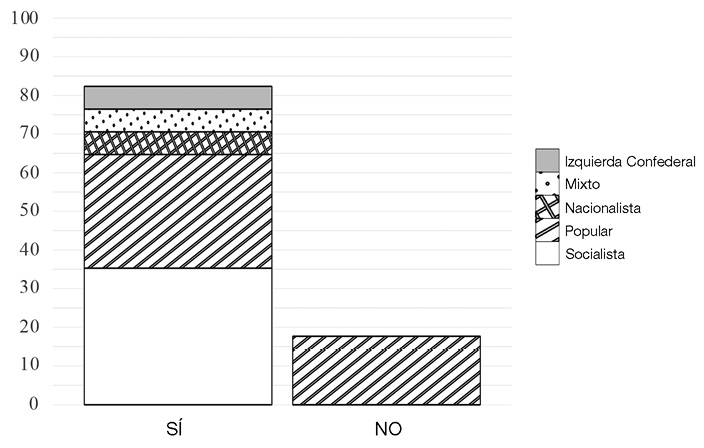

Si se añaden a los portavoces las respuestas del resto de los parlamentarios encuestados se puede hacer un análisis por grupos parlamentarios. Ahí, tanto los diputados de los diferentes grupos nacionalistas como los de Izquierda Confederada, y la mitad del grupo socialista, son lo más críticos con que la diversidad de España se refleje en las FAS (véase gráfico 2). El Partido Popular casi en bloque y la otra mitad del grupo parlamentario socialista sí creen, en cambio, que las FAS reflejan ya la pluralidad social.

Respecto de si debieran representarla (véase gráfico 3), la respuesta es abrumadoramente nítida. Todos los grupos parlamentarios, excepción hecha de un tercio del grupo popular, entienden que sí, que las FAS deberían hacer un esfuerzo, se entiende que en su reclutamiento y selección, por representar en su interior la pluralidad social española en todas sus vertientes. vista su parecer, será más fácil la integración de los militares si las FAS reflejasen la pluralidad social.

Las elites estiman que operaciones como Filomena o Balmis han mejorado aún más la imagen social de las FAS; «se vende más la amabilidad de actuación ante las catástrofes que el uso de la fuerza» (Militar 13). Esta circunstancia posee dos peculiaridades: por un lado, la mayoría de la sociedad (53 %), en octubre del 2020, manifestó que la actuación militar durante la pandemia de la COVID-19 no había modificado su opinión sobre las FAS, pese a reconocer la positiva actuación de las FAS en la misma, solo un 39 % reconocía que este desempeño del ejército le había hecho mejorar su opinión, (Sociométrica, 2020). Con todo, varios entrevistados no soslayan que se trata de misiones alejadas del cometido natural de las FAS; «[los ciudadanos] han visto una parte que no es en realidad la misión fundamental de las FAS» (Militar 16). Es cierto que actuaciones, como Balmis, o durante la tormenta Filomena ayudan a visibilizar a las FAS, al tiempo que proyectan una faceta de solidaridad y utilidad, pero no contribuyen a la promoción de cultura de defensa entre la sociedad dado que no muestran lo que la defensa implica.

La operación Balmis o la Unidad Militar de Emergencias (UME) ayudan a mejorar la imagen, pero la mejoran en un contexto determinado, vinculado con la protección civil. La función de las FAS es otra. En España no hay común de nación, de historia o valores comunes que hay que proteger y eso complica la imagen de las FAS (Militar 8).

Entre el empresariado hay también una visión crítica asentada sobre que, pese a lo positiva que es la imagen de las FAS, sigue vigente el rechazo a la mayor inversión y gasto en defensa, en general, y en esta industria en particular: «se está viendo la utilidad, pero parece que no se puede hablar de la industria de defensa, ni de las exportaciones (Directivo 14).

Por tanto, está extendida la percepción de que las FAS reciben una buena valoración social, pero ni su función primordial es comprendida, ni tampoco se quiere aumentar el gasto militar. Algunos políticos entrevistados advertían de la paradoja: «es probable que [los ciudadanos] tengan una imagen anticuada y menos moderna respecto a las FAS de lo que son» (Político 7); «la sociedad española a lo largo de todo el espectro político tiene una imagen irreal de las FAS, […] desconocimiento y […] una visión excluyente y no integradora» (Político 11).

Al preguntarles sobre si estas operaciones habían mejorado la opinión respecto de los militares en las propias elites o en los medios de comunicación, la respuesta, pese a ser afirmativa, perdía nítidamente la intensidad que presentaba al ser cuestionados por el impacto en la sociedad. En todo caso, los que perciben mejora apuntan hacia la visibilidad e impacto que supone la UME, una unidad que desempeña tareas ajenas a la defensa. Las elites empresariales sostienen que los medios desconocen y no informan, y si lo hacen es centrándose en anécdotas. Las elites políticas, por su parte, inciden en el desconocimiento, el sensacionalismo y el déficit informativo de los medios.

Si se pone el foco en las respuestas de los coroneles y parlamentarios encuestados, se percibe que también Filomena y Balmis son consideradas actuaciones que han impactado de manera muy positiva en la mejora de la imagen sobre las FAS. Sin embargo, igualmente se observan dos matices relevantes: ese impacto en pro de la mejora se atempera en casi una veintena de puntos si se piensa en las elites, y hasta treinta si son las elites militares las que valoran el impacto en las elites políticas (véase tabla 3).

Tabla 3. Impacto de Filomena y Balmis (%)

|

Grupo Encuestados |

Han mejorado la imagen de FAS en |

||

|

Sociedad |

Medios |

Elites |

|

|

Militares |

90,5 |

74,6 |

61,9 |

|

Políticos |

94,4 |

88,9 |

77,8 |

Fuente: Elaboración propia.

La mitad de los políticos entrevistados afirma que no es una profesión de prestigio. Por su parte, la mitad que sí cree que lo es, añade matices («solo en su entorno», «no en País Vasco», «no la tropa y marinería»). Un poco menos de la mitad de los militares tampoco lo cree y solo un tercio de los empresarios sostiene ese mismo criterio. No obstante, estos últimos piensan que, en los últimos años, el prestigio profesional ha crecido ostensiblemente. Algunos generales entrevistados circunscriben ese prestigio a su entorno, familiar o profesional, más inmediato. Una tesitura en la que coinciden una parte de los políticos.

Entre quienes la valoran de forma negativa, la razón mayoritaria alude al pasado: «las FAS no tienen nada que ver con lo que eran antes, cuando hicimos “la mili”, aunque algunos se empeñen en que parezca así» (Directivo 1). Pero también abundan quienes atribuyen a nacionalismos periféricos o a posiciones de izquierda el relacionar el desprestigio con razones de identificación política por parte de un determinado grupo social o una ideología concreta (Directivo 7).

Esta posición está alineada con los datos sociales disponibles a través de los estudios que el Ministerio de Defensa encargó a Sociométrica (2019, 2020). En ambas oleadas, la opinión al respecto no es especialmente prestigiosa, valorando con un 5,5 sobre 10 en 2019 y un 5,7 en 2020; valoraciones que descienden al ser confrontadas con las de militares de países del entorno (3,7 en 2019 y 4 en 2020). En todo caso, ofrecen una sustancial mejor opinión respecto del prestigio militar las personas de ideología conservadora, las de mayor edad, quienes carecen de estudios y los originarios de Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja y Cantabria.

Una pregunta abierta sobre las fortalezas y las debilidades militares que formula el estudio de Sociométrica (2020) ofrece indicios sobre las razones que incrementan el prestigio profesional y las que lo disminuyen. Entre las fortalezas, aparece la ayuda humanitaria, el servicio público, la cooperación, la preparación, Balmis. En cambio, entre las debilidades aparecen atribuciones de los militares como anacrónicos, fascistas, prepotentes, opacos, aislados o machistas. Parece obvio que mientras estos prejuicios sigan instalados en el sentir social difícilmente crecerá el prestigio profesional. Con todo, el prestigio medio que la sociedad española confiere a los militares es más alto que el que conceden las elites.

El estudio de las CMR en España necesita trabajos que examinen las percepciones de las elites implicadas, decisores (políticos), practitioners (militares) o stakeholders (directivos de la industria militar), en la política de defensa. Su relevancia estriba en la existencia o no de una brecha cultural y cuál es, en tal caso, su configuración.

Esta investigación confirma la hipótesis planteada: en España hay una brecha cultural entre las elites militares y civiles, comprendiendo como sector civil a políticos y directivos del entramado económico-industrial de la defensa. No obstante, ese gap no es homogéneo en todas las variables analizadas, puesto que hay convergencias significativas en cuanto a la percepción de la capacitación profesional de la institución, y una cierta proximidad en la imagen social, el prestigio profesional y los valores que se estiman preeminentes en la milicia y en la sociedad. El desencuentro radica principalmente en las necesarias, o no, medidas de cohesión social y en la presencia de pluralismo político, religioso y social en el interior de la milicia.

Más allá de las convergencias, las diferencias emergen en las implicaciones profundas sobre las variables analizadas: militares y directivos piensan que la imagen está muy condicionada a misiones que no son, en sentido estricto, de defensa nacional, sino de protección civil; entienden que los militares solo están bien valorados cuando se dedican a la gestión de las catástrofes, de emergencias y como ejércitos para la paz.

La brecha muestra su máxima expresión al referirse a la necesidad de fomentar medidas de cohesión entre FAS y sociedad. Un aspecto en el que las elites militares y económicas perciben una mayor necesidad que las elites políticas. Se observa conflictividad entre elites en relación con el pluralismo que podrían o deberían reflejar las FAS. Primero, porque es entendido de manera distinta según de qué elite se trate: los militares solo lo circunscriben a parámetros religiosos, mientras que las elites civiles se refieren sobre todo a vertientes políticas, identitarias y de género; segundo, porque las elites políticas creen imprescindible que la milicia sea un reflejo ajustado al pluralismo sociopolítico español, pero las elites militares no.

La investigación pone de relieve cómo la situación actual de las CMR en España rehúye del modelo de Janowitz, donde FAS y sociedad habrían de compartir los mismos valores, aunque las elites políticas se inclinen en mayor medida por ello, pero también del modelo huntingtoniano de los militares como colectivo aislado, con valores propios y exclusivos. Por el contrario, hay una convergencia entre civiles y militares en cuanto a la deseabilidad social de determinados valores. Esta apreciación es importante, pues constituye un justo medio entre la integración propuesta por el primer modelo y la separación del segundo.

Los resultados en el caso español invitan a repensar el concepto de brecha cultural, en tanto que se aprecia un antagonismo en la dirección de sus dos dimensiones: la primera, la existencia de valores compartidos, a tenor de la convergencia entre elites no es tal. Probablemente, tanto el proceso de civilianización militar como el control civil efectivo de las FAS lo explican. La segunda dimensión, las percepciones, sí que presentan distancias apreciativas entre elites, pero también preferencias disímiles intraelites. En este sentido, las divergencias son mayores cuanta más normatividad política implica la premisa interrogada.

Conocidos los componentes del gap y sus contenidos, las futuras líneas de investigación deberán profundizar en sus causas. Una cuestión interesante surgida a partir de esta investigación es dónde situar a los directivos de la industria de defensa, pues varios de ellos son antiguos militares. Su desempeño profesional actual los ubica dentro de la esfera civil; empero, su antiguo empleo podría influir en la conformación de sus percepciones e interpretaciones, provocando, como consecuencia, una ósmosis entre las elites militar y empresarial. Esta circunstancia impactaría en la conformación de la brecha entre civiles y militares, dado que podría inducir a la reducción del gap a causa del sesgo dada la procedencia castrense de sus miembros. Del mismo modo, es un factor de calado, pues afecta directamente a las relaciones de la base tecnológico-industrial de la defensa con los decisores políticos.

Allen, John y Moskos, Charles (1997). Civil-Military Relations after the Cold War. En: A. Bebler (ed.). Civil-Military Relations in Post-Communist States. Central and Eastern Europe in Transition. London: Praeger.

Avant, Deborah (1998). «Conflicting Indicators of “Crisis” in American Civil-military Relations». Armed Forces & Society, 24(3): 375-387. doi: 10.1177/0095327X9802400303

Barany, Zoltan (2012). The Soldier and The Changing State: Building Democratic Armies in Africa, Asia, Europe and the America. Princeton: Princenton University Press.

Benoit, Kennet; Watanabe, Kohei; Wang, Haiyan; Nulty, Paul; Obeng, Adam; Müller, Stefan y Matsuo, Akitaka (2018). «quanteda: An R Package for the Quantitative Analysis of Textual Data». Journal of Open Source Software, 3(30): 774. doi: 10.21105/joss.00774

Bland, Douglas (1999). «Managing the “Expert” Problem in Civil-Military Relations». European Security, 8(3): 24-43. doi: 10.1080/09662839908407415

Bueno, Alberto (2019). «La evolución de los estudios estratégicos en la comunidad académica española: análisis de su agenda de investigación (1978-2018)». Revista Española de Ciencia Política, 51: 177-203. doi: 10.21308/recp.51.07

Bueno, Alberto; Calatrava, Adolfo; Remiro, Luis y Martínez, Rafael (2023). «Cultura de defensa en España: una nueva propuesta teórico-conceptual». Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 8(1): 71-91.

Caforio, Guiseppe (2007). Cultural Differences between the Military and the Parent Society in Democratic Countries. Amsterdam: Elsevier.

Calduch, Rafael (2018). Cultura de defensa. En: J. R. Argumosa (ed.). Defensa, Estado y Sociedad: el caso de España. España: Instituto Europeo de Estudios Internacionales.

Chaqués-Bonafont, Laura; Palau, Anna M. y Baumgartner, Frank R. (2015). Agenda Dynamics in Spain. Houndmills: Palgrave MacMillan.

Cicuéndez Santamaría, Ruth. (2017). «Las preferencias de gasto público de los españoles: ¿interés propio o valores?». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 160: 19-38. doi: 10.5477/cis/reis.160.19

Cohen, Eliot A. (2000). «Why the Gap Matters». The National Interest, 61: 38-48.

Cohen, Amichai y Cohen, Stuart Alan (2022). «Beyond the Conventional civil–military “Gap”: Cleavages and Convergences in Israel». Armed Forces & Society, 48(1): 164-184. doi: 10.1177/0095327X20903072

Collins, Joseph J. y Holsti, Ole R. (1999). «Civil-military Relations: How Wide is the Gap?» International Security, 24(2): 199-207. doi: 10.1162/016228899560121

Díez-Nicolás, Juan (1986). «La transición política y la opinión pública española ante los problemas de la defensa y hacia las Fuerzas Armadas». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 36: 13-24. doi: 10.2307/40183243

Díez-Nicolás, Juan (1999). Identidad Nacional y Cultura de Defensa. Madrid: Síntesis.

Díez-Nicolás, Juan (2006). La opinión pública española y la política exterior y de seguridad. Madrid: INCIPE.

Feaver, Peter (2003). «The Civil–military Gap in Comparative Perspective». Journal of Strategic Studies, 26(2): 1-5. doi: 10.1080/01402390412331302945

Feaver, Peter D. y Kohn, Richard H. (2000). «The Gap: Soldiers, Civilians and their Mutual Misunderstanding». The National Interest, 61: 29-37.

Feaver, Peter D. y Kohn, Richard H. (2001). Soldiers and Civilians: The Civil-military Gap and American National Security. Cambridge: MIT Press.

Fitch, John S. (1998). The Armed Forces and Democracy in Latin America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Forster, Anthony (2012). «The Military Covenant and British Civil–military Relations: Letting the Genie out of the Bottle». Armed Forces & Society, 38(2): 273-290. doi: 10.1177/0095327X11398448

Geertz, Clifford (1997). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa Editorial.

Golby, James; Feaver, Peter y Dropp, Kyle (2018). «Elite Military Cues and Public Opinion about the Use of Military Force». Armed Forces & Society, 44(1): 44-71. doi: 10.1177/0095327X16687067

Grün, Bettina y Hornik, Kurt (2011). «Topicmodels: An R Package for Fitting Topic Models». Journal of Statistical Software, 40(13): 1–30. doi: 10.18637/jss.v040.i13

Huntington, Samuel (1957). The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Harvard University Press.

Janowitz, Morris (1960). The Professional Soldier. Glencoe: Free Press.

Kertzer, Joshua D. y Zeitzoff, Thomas (2017). «A Bottom-up Theory of Public Opinion about Foreign Policy». American Journal of Political Science, 61(3): 543-558. doi: 10.1111/ajps.12314

Kuehn, David y Lorenz, Philip (2011). «Explaining Civil-military Relations in New Democracies: Structure, Agency and Theory Development». Asian Journal of Political Science, 19(3): 231-249. doi: 10.1080/02185377.2011.628145

Levy, Yagil (2012). «A Revised Model of Civilian Control of the Military: The Interaction between the Republican Exchange and the Control Exchange». Armed Forces & Society, 38(4): 529-556. doi: 10.1177/0095327X12439384

Luttwak, Edward N. (1995). «Toward Post-heroic Warfare». Foreign Affairs, 74(3): 109-122. doi: 10.2307/20047127

Martínez, Rafael (2007). Los mandos de las fuerzas armadas españolas del siglo xxi. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Martínez, Rafael (2008). «Les forces armées espagnoles: dernier bastion du franquisme?». Revue Internationale de Politique Comparée, 15(1): 35-53.

Martínez, Rafael (2020). The Spanish Armed Forces. En: D. Muro e I. Lago (eds.). The Oxford Handbook of Spanish Politics. Oxford: Oxford University Press.

Martínez, Rafael (2022). «Las Fuerzas Armadas y los roles a evitar después de la pandemia». Revista de Occidente, 474: 9-22.

Martínez, Rafael (2024). Knowledge, Expertise, and Effectiveness. En: A. Croissant, D. Kuehn y D. Pion-Berlin (eds.). Handbook of Civil-Military Relations. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Martínez, Rafael y Díaz, Antonio M. (2005). Spain: An equation with difficult solutions. En: G. Caforio y G. Kümmel (eds.). Military Missions and Their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th. Amsterdam: Elsevier.

Martínez, Rafael y Díaz, Antonio M. (2007). Threat Perception: New Risks, New Threats and New Missions. En: G. Caforio (ed.). Cultural Differences between the Military and Parent Society in Democratic Countries. Bingley: Emerald.

Martínez, Rafael y Durán, Marien (2017). «International Missions as a Way to Improve Civil-military Relations: the Spanish Case (1989-2015)». Democracy and Security, 13(1): 1-23. doi: 10.1080/17419166.2016.1236690

Martínez, Rafael y Padilla, Fernando J. (2021). Spain: The Long Road from an Interventionist Army to Democratic and Modern Armed Forces. En: W. R. Thompson (ed.). Oxford Research Encyclopedia of the Military in Politics. Oxford: Oxford University Press.

Mathieu, Ilinca (2015). Opinions publiques et action stratégique. En: J. Henrotin, O. Schmitt y S. Taillat (dirs.). Guerre et Stratégie. Approches, concepts. Paris: Presses Universitaires de France.

Mintzberg, Henry (2012). La estructuración de las organizaciones. Barcelona: Ariel.

Moskos, Charles y Wood, Frank R. (1988). The Military. More than Just a Job? London: Pergamon-Brassey’s International Defense Publishers.

Mukherjee, Anit y Pion-Berlin, David (2022). «The Fulcrum of Democratic Civilian Control: Re-imagining the Role of Defence Ministries». Journal of Strategic Studies, 45(6-7): 783-797. doi: 10.1080/01402390.2022.2127094

Navajas, Carlos (2018). Democratización, profesionalización y crisis. Las Fuerzas Armadas y la sociedad en la España democrática. Madrid: Biblioteca Nueva.

Nielsen, Suzanne C. (2002). «Civil-Military Relations Theory and Military Effectiveness». Policy and Management Review, 10(2): 61-84.

Nielsen, Suzanne C. y Snider, Don (2009). American Civil–Military Relations: The Soldier and the State in a New Era. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Pion-Berlin, David y Martínez, Rafael (2017). Soldiers, Politicians, and Civilians: Reforming Civil-military Relations in Democratic Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

R Core Team (2023). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Viena, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Disponible en: https://www.R-project.org/, acceso 11 de junio de 2024.

Rahbek-Clemmensen, Jon; Archer, Emerald M.; Barr, John; Belkin, Aaron; Guerrero, Mario; Hall, Cameron y Swain, Katie E. O. (2012). «Conceptualizing the Civil-Military Gap: A Research Note». Armed Forces y Society, 38(4): 669-678. doi: 10.1177/0095327X12456509

Ruffa, Chiara (2017). «Military Cultures and Force Employment in Peace Operations». Security Studies, 26(3): 391-422. doi: 10.1080/09636412.2017.1306393

Scott, John (2008). «Modes of Power and the Re-Conceptualization of Elites». The Sociological

Review, 56(1): 25-43. doi: 10.1111/j.1467-954X.

2008.00760.x

Serra, Narcís (2008). La transición militar: reflexiones en torno a la reforma democrática de la Fuerza Armada. Barcelona: Debate.

SocioMétrica (2019). Observatorio de Opinión Pública sobre las actividades, planes y programas del Plan Cultural de Cultura y Conciencia de Defensa, Ministerio de Defensa (Trabajo de Campo, análisis e informe). Madrid: SocioMétrica.

SocioMétrica (2020). Observatorio de Opinión Pública sobre las actividades, planes y programas del Plan Cultural de Cultura y Conciencia de Defensa, Ministerio de Defensa. (Resultados definitivos al Informe 2020, - 1.ª y 2.ª Oleada). Madrid: SocioMétrica.

Szayna, Thomas S.; McCarthy, Kevin F.; Sollinger, Jerry M.; Demaine, Linda J.; Marquis, Jefferson P. y Steele, Brett (2007). The Civil-military Gap in the United States: Does It Exist, Why, and Does It Matter? Santa Monica: Rand Corporation.

Villalaín Benito, José L. (1992). «Los valores predominantes en la sociedad española de los noventa: su progresiva homogeneización y polarización en el mundo de lo privado». Revista de Educación, 297: 275-291.

RECEPCIÓN: 12/07/2023

REVISIÓN: 31/01/2024

ACEPTACIÓN: 10/06/2024

1 Los autores agradecen a los dos revisores anónimos sus valiosos comentarios, que han permitido mejorar el artículo. Asimismo, a Xavier Fernández i Marin por su soporte técnico en el análisis de textos. También dan las gracias a los participantes en los respectivos grupos de trabajo del I Congreso Cívico-Militar de Sociología y del xvi Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración por sus comentarios, así como a todo el equipo de investigación de «Repensando el papel de las Fuerzas Armadas ante los nuevos desafíos a la seguridad (REPENFAS21)» porque los diferentes rendimientos que vamos obteniendo son fruto de la reflexión de todos.

Financiación: este artículo ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación española, a través del proyecto «Repensando el papel de las Fuerzas Armadas ante los nuevos desafíos a la seguridad (REPENFAS21)», PID2019-108036GB-I00/AEI/10.1339/501100011033.

2 Estudios n.º 2234, 2277, 2317, 2379, 2447, 2592, 2680, 2825, 2912, 2998, 3110 y 3118.

3 Su estudio integra dos brechas más que no se utilizan: las preferencias de políticas públicas y el contexto institucional.

4 Estudio CIS n.º 1518 (1986).

5 Estudios CIS n.º 1518 (1986), 1636 (1986) y 1762 (1988).

6 Estudio CIS n.º 1784 (1989).

7 Estudio CIS n.º 1870 (1990).

8 Estudio CIS n.º 3080 (2015).

9 No es objeto de este artículo la comparación entre elites y sociedad, aun siendo interesante. Si bien, un buen análisis sobre la evolución de las percepciones de los españoles, trabajando con la serie de encuestas sobre defensa nacional y fuerzas armadas del CIS, puede encontrase en Martínez (2020).

10 Todos los anexos pueden consultarse en: https://www.dropbox.com/scl/fo/r844nm7mw9ocn4kio3mlr/h?rlkey=8gle3kpv4anyqd5q8kv3ulo9k&dl=0

11 Se contactó con los potenciales entrevistados explicándoles el proyecto y la colaboración requerida (véase anexo 3). En el momento de realizar la entrevista se les entregó una hoja informativa y se les leyó un breve texto para recabar su consentimiento informado (véase anexos 4 y 5.1, 5.2, 5.3).

12 Se emplea en todo caso el masculino genérico para las referencias independientemente del género, también como refuerzo del anonimato. De los 46 entrevistados, solo tres fueron mujeres.

13 Un 43 % del Ejército de Tierra, un 17 % de la Armada, un 24 % del Ejército del Aire y del Espacio, y un 16 % de los Cuerpos Comunes de las FAS.

14 Se les invitó a participar mediante un escrito (véase anexo 9). Se obtiene respuesta del 50 % de los militares, el 14 % de los empresarios y el 17 % de los políticos.