Las metamorfosis del trabajo y de la relación salarial: el caso español / Carlos Prieto; Madrid: Los libros de la catarata, 2024

Palabras clave:

Relación salarial, Modernidad, Trabajo, MetamorfosisResumen

El presente trabajo nos sumerge en el complejo mundo de las relaciones laborales a través de una genealogía de la condición asalariada desde sus inicios hasta nuestros días. Y es que, para entender las profundas transformaciones experimentadas por el mundo del trabajo, especialmente, durante las últimas décadas, es imprescindible un recorrido como el que se realiza en el presente libro donde se desarrollan interesantes análisis y reflexiones. Por lo tanto, el texto es al mismo un punto de llegada, ya que alberga lúcidas conclusiones resultado de años de investigación sociológica sobre el mundo del trabajo y, de otra parte, un punto de partida para futuras investigaciones articuladas dentro de un contexto de modernidad tardía como el actual donde la consolidación de la norma de empleo flexible ha generado sociedades en las que la única certidumbre es la incertidumbre.

Así, a medida que avanzamos en la lectura del libro podemos identificar muchos de los referentes que conforman las principales escuelas y corrientes de pensamiento que han reflexionado sobre el mundo del trabajo desde lugares y puntos de vista diversos (Castel, Braudel, Polanyi, Weber, Marx etc) aportando, también, una revisión enriquecedora que apuntala el trabajo desarrollado en este estudio. Igualmente, un aspecto netamente interesante del presente libro es la orientación de su análisis desde lo general (países europeos) hacia lo particular (España), ya que facilita una aproximación rigurosa, puesta en perspectiva, a la naturaleza de los cambios laborales y sociales acontecidos en España durante los últimos ciento cincuenta años. A lo largo del libro, el autor analiza la evolución de las categorías de trabajo y trabajador y el papel que esta evolución ha jugado como precondición para el desarrollo de los diferentes ordenes sociales que hemos conocido históricamente. Pero, para este autor, el trabajo no puede explorarse como un campo aislado ajeno al resto de estructuras y procesos que conforman nuestras sociedades. El consumo, la familia, las relaciones de género son dimensiones interdependientes que necesitan ser estudiadas para comprender mejor los desafíos ante los que se enfrentan las relaciones laborales, pues al mismo tiempo que influyen en el modo de nombrar y entender el trabajo también se ven condicionadas por éste. Por otro lado, este trabajo muestra cómo la definición de categorías como empleo, trabajador, desempleo, subsidio, riesgo etc, no son el resultado de un análisis aséptico, neutral, realizado por científicos sociales, sino que hunde sus raíces en el conflicto entre clases y es, por tanto, una construcción social y política disputada en constante transformación.

El texto está compuesto por siete capítulos donde se identifican y analizan las cinco etapas clave para comprender la evolución histórica experimentada por la categoría de trabajo. Uno de esos capítulos, el seis, está dedicado a la “revolución de las mujeres”, es decir, al impacto profundo que ha tenido los movimientos de las mujeres y el cuestionamiento del carácter subalterno de sus espacios de enunciación en nuestros sociedades. Entre otras cuestiones, la naturalización de la división sexual del trabajo invisibilizada cualquier actividad no regulada por el demiurgo del mercado, así como a los sujetos, mayoritariamente mujeres, encargados de realizarlas.

La primera de estas etapas se caracteriza por la inexistencia de la categoría mercantil de trabajo. Aunque ciertamente existían actividades productivas, la categoría trabajo o trabajador no aparece conformada como si lo hará siglos después con la irrupción de la modernidad. Por tanto, el mercado no opera como un dispositivo de clasificación dentro del orden social, sino que el lugar ocupado por los individuos dentro de una sociedad vendrá determinado por otros criterios como el parentesco y el sexo principalmente. Las actividades que posteriormente se denominaran como trabajo en estas sociedades comparten dos características, son realizadas normalmente por individuos que no son jurídicamente libres (esclavos, siervos etc) y llevan asociadas una connotación negativa. Es decir, que estas actividades eran realizadas por aquellas personas que ocupan los escalafones inferiores dentro de cada orden social.

La segunda etapa es especialmente relevante para comprender el andamiaje que permitió, décadas después, la construcción de un orden social donde el trabajo y el trabajador se colocarían en el centro de las sociedades. Esta segunda etapa, denominada como liberal-moderna, se inicia cuando el orden social que había estructurado y sostenido el antiguo régimen en los países europeos comienza a resquebrajarse. Este cuestionamiento fue resultado, entre otras cosas, del proceso de empobrecimiento generalizado al que había sometido a grandes masas de población amenazando la convivencia y la sostenibilidad del orden social. Así, con el tiempo, el trabajo comenzará a ser entendido (y teorizado por pensadores influyentes) como una actividad generadora de riqueza, crucial para convertir a esas peligrosas masas de individuos empobrecidos en trabajadores productivos funcionales a la incipiente industria fabril que comenzaba a despegar. De este modo, una nueva concepción del trabajo, entendido como actividad clave del nuevo orden social liberal, está presente en los textos de algunos padres del liberalismo como son Adam Smith, David Ricardo, John Locke etc. Progresivamente este proceso fue transformando nuestras sociedades en sociedades de trabajadores donde el trabajo asalariado junto con la emergencia del individuo jurídicamente libre y el mercado como institución clave para la coordinación social formarán, como plantea el autor, los tres pilares que constituyen y sostienen el ordenamiento de la modernidad.

Pero este proceso articulado dentro del orden social liberal que parecía haber solucionado el gran problema de la cuestión social desencadenada durante el Antiguo Régimen producirá, inevitablemente, una nueva cuestión social mas compleja si cabe: la cuestión social obrera, que conduce a una tercera etapa. Paulatinamente los trabajadores, que estaban aparentemente llamados a ocupar una posición central en el nuevo orden social liberal, problematizaron las contradictorias penosas condiciones en que realizaban su actividad y de la situación de subsistencia en la que se encontraban tanto ellos como sus familias. De esta manera, se generó un proceso de cuestionamiento profundo del orden social existente en el que el movimiento obrero reivindicó unas mejores condiciones de trabajo y vida que no terminarían de consolidarse hasta después de la segunda guerra mundial. Es lo que el autor identifica como la conquista de una centralidad social real de los trabajadores y que derivó en la construcción de un nuevo orden social que entrona al empleo como norma social. Este proceso vino acompañado del surgimiento e institucionalización del Estado de Bienestar, tal y como lo conocemos en Europa, y, con este, de una serie de instituciones y mecanismos sociales de colectivización del riesgo, Estos dispositivos se fundamentaron en el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad política en la que se encontraban los trabajadores que cambió profundamente la forma de entender las relaciones laborales que durante años había sido hegemónica. En el caso español, este nuevo orden social que en la época de la Segunda República comenzaba a asentarse, y que tiene su primera manifestación institucionalizada en la ley de accidentes de trabajo de 1900, sufrirá un retroceso considerable a causa de la dictadura franquista, por lo que habrá que esperar hasta los años setenta para “acercarnos” a los países europeos de nuestro entorno. No obstante, tal y como se desarrolla en el libro, incluso durante el régimen franquista se pueden observar tímidas medidas que, aunque insuficientes, dejaban entrever que nuestras sociedades estaban cambiando y que la centralidad adquirida por el trabajo y los trabajadores era ya un fenómeno incuestionable.

Finalmente, a partir de los años ochenta tiene lugar lo que algunos autores denominan como “la rebelión del capital” y que implica una contra revolución de las clases dominantes con el objetivo de desmontar y resignificar los elementos centrales que habían sostenido el orden social anterior. Fundamentos tan importantes en las epistemes del empleo asalariado como la seguridad en el empleo, la socialización del riesgo, la centralidad del trabajo y los trabajadores etc van a verse cuestionados y resignificados para dar paso a una empresarialización de las relaciones laborales y de la vida en general. Esto se traducirá en sociedades más individualistas, con trabajadores mucho más vulnerables y en donde la precariedad y la desigualdad se vuelven elementos inherentes al mundo del trabajo. Esta nueva etapa es la de la norma salarial flexible.

En definitiva, Carlos Prieto, a través de un recorrido minucioso, riguroso y no falto de una perspectiva crítica que invita al lector a cuestionarse muchas de las “verdades” y asunciones dominantes de nuestra época, nos permite comprender en profundidad las diferentes transformaciones que ha sufrido el mundo del trabajo proporcionándonos las herramientas necesarias para analizar sus implicaciones políticas. Este tipo de análisis nos permite recordar que la centralidad del trabajo, la estabilidad y, en definitiva, la posibilidad de trabajar y vivir dignamente depende, en buena medida, de las luchas políticas que tienen lugar cotidianamente y que, a menudo son invisibilizadas o dadas por sentado. Por lo tanto, el recorrido trazado en este texto nos recuerda que es posible construir modelos alternativos que recuperen la desmercantilización del trabajo y que, a través de herramientas colectivas (institucionales y semánticas) que permitan socializar los riesgos y equilibrar la situación de los mas vulnerables, conduzcan nuestras sociedades hacia una etapa mas igualitaria y en donde la dignidad y el bienestar no se convierta en el privilegio de una minoría.

Descargas

Descargas

Publicado

Cómo citar

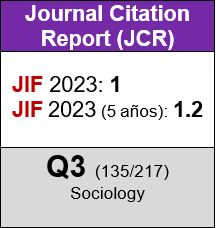

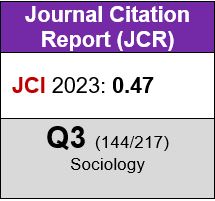

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2025 Revista Española de Investigaciones Sociológicas

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.

Permite Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.